Dal libro al collezionismo: l'evoluzione di Alice nel Paese delle Meraviglie

Quando Lewis Carroll pubblicò Alice nel Paese delle Meraviglie nel 1865, probabilmente non immaginava che la sua storia avrebbe ispirato un universo di interpretazioni e adattamenti che attraversano epoche e mezzi espressivi. Il suo racconto non era solo una fiaba per bambini, ma un viaggio simbolico, ricco di personaggi surreali che hanno affascinato generazioni di lettori, artisti e cineasti. Questa fascinazione si è trasformata nel tempo in un fenomeno culturale che ha trovato espressione nel marketing e nel collezionismo. Negli anni '30, quando il cinema stava vivendo una delle sue evoluzioni più significative con il passaggio dal muto al sonoro, il mondo di Alice tornò alla ribalta con nuove forme di diffusione:

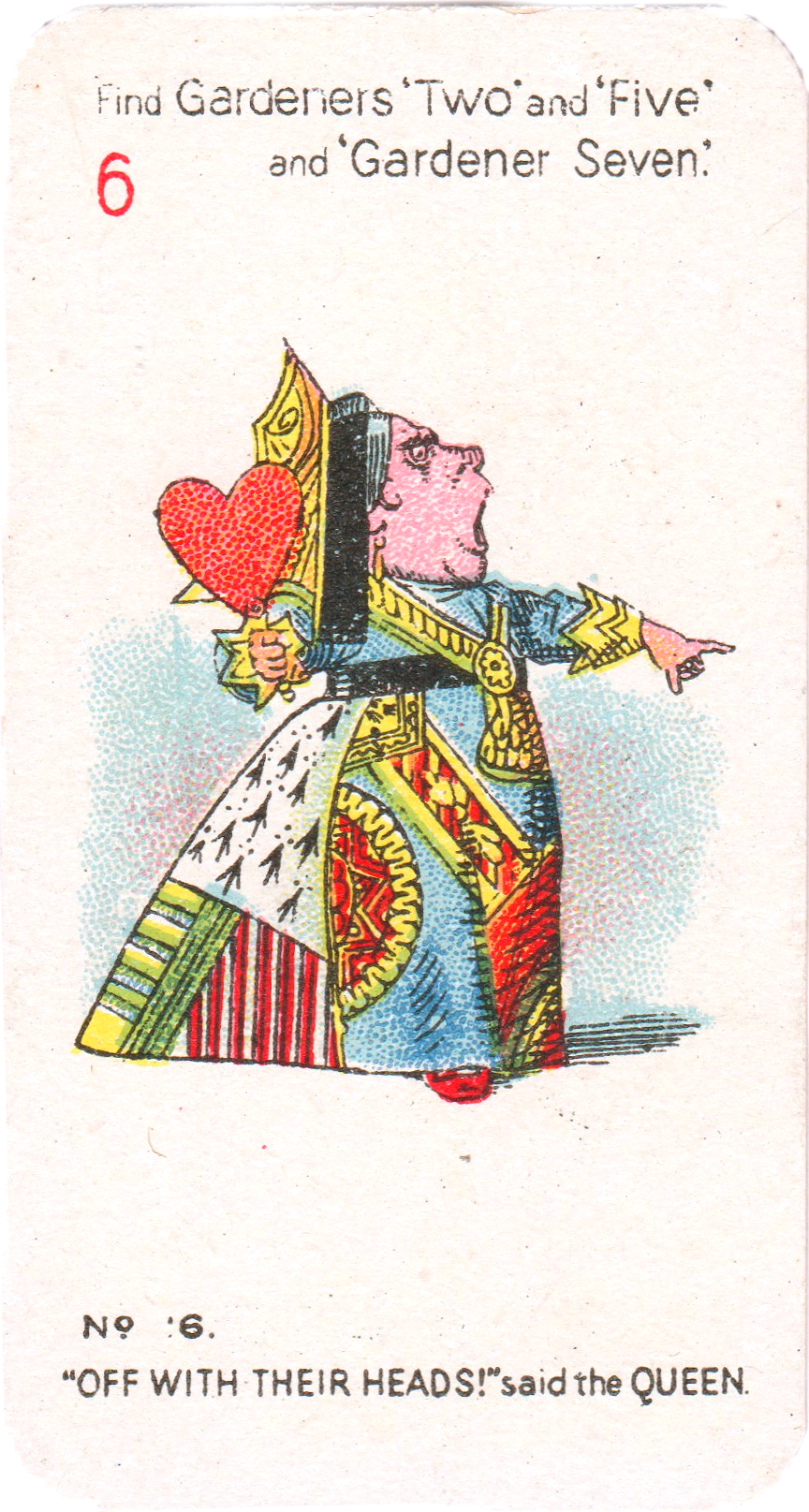

Nel 1930, la Carreras Ltd. pubblicò il Black Cat Game of Alice in Wonderland, un gioco da collezione che trasformava i personaggi di Carroll in carte da scambiare e raccogliere.

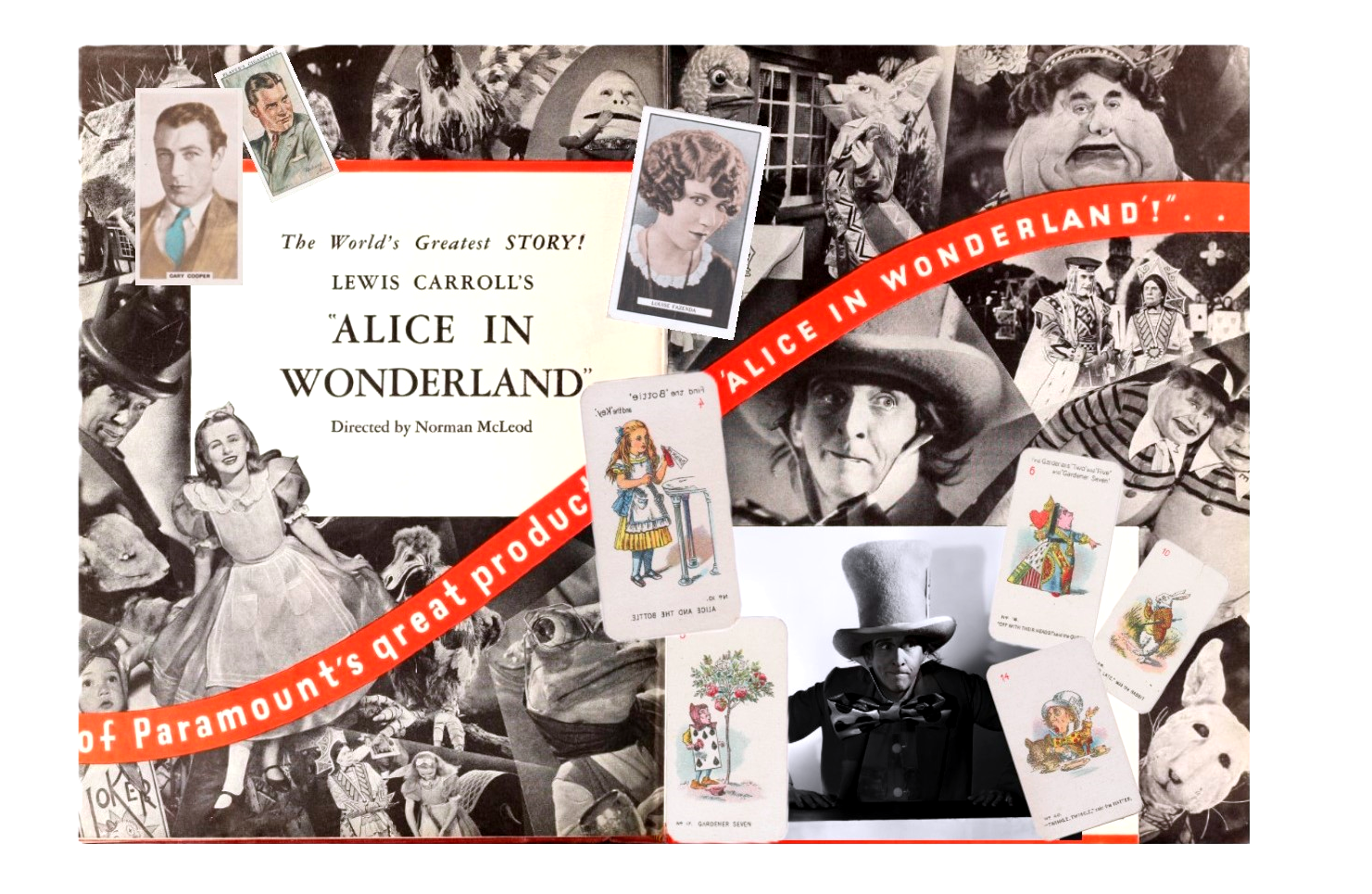

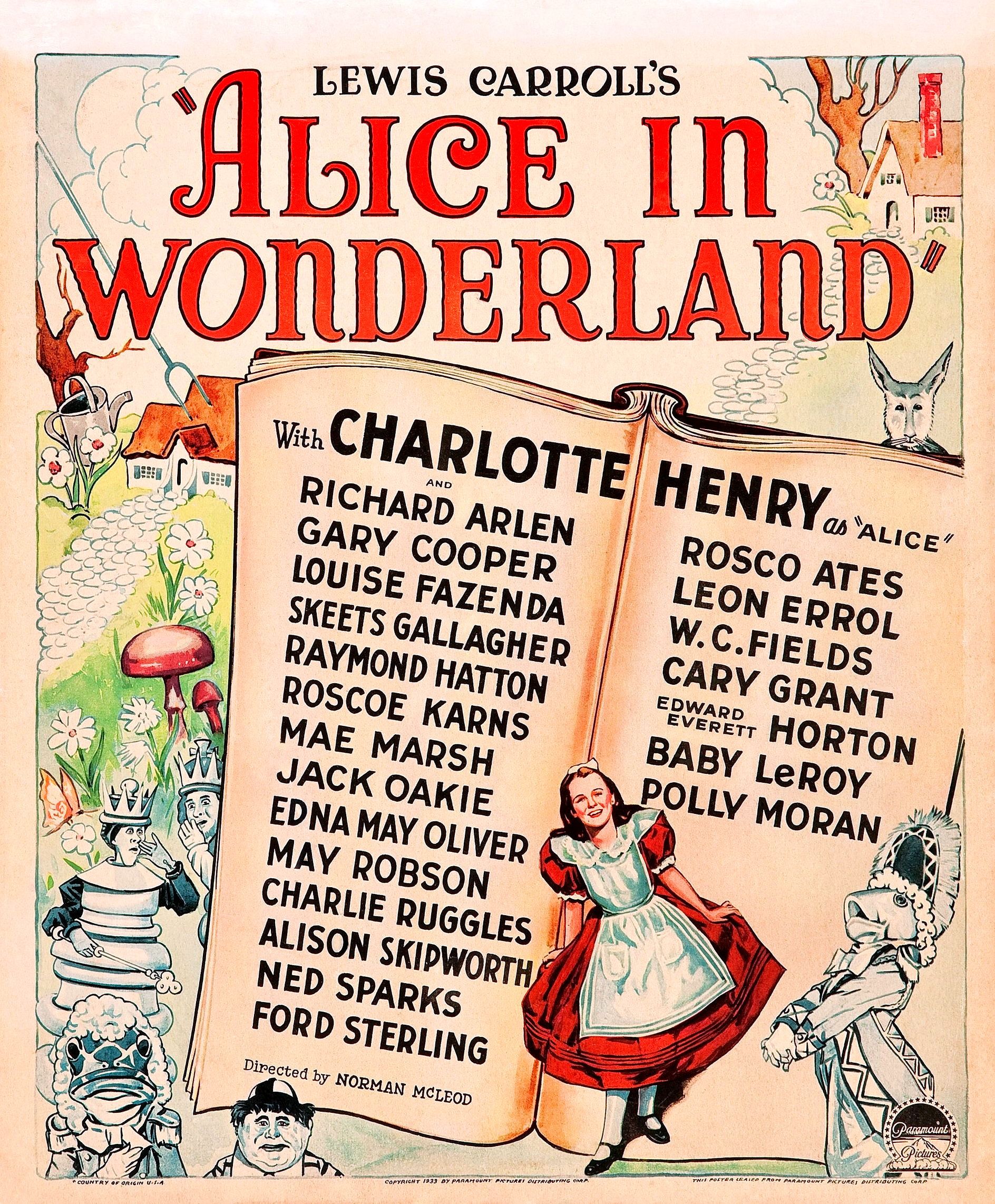

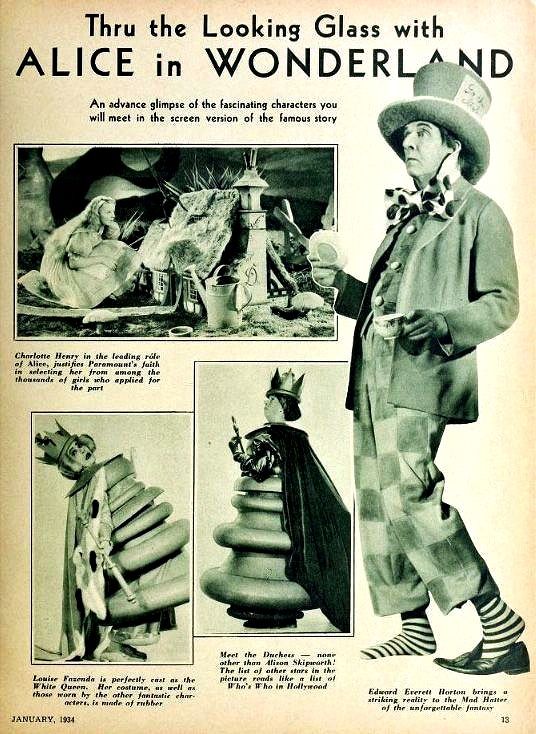

Nel 1933, Hollywood presentò una nuova trasposizione cinematografica della storia, con Charlotte Henry nel ruolo di Alice e attori celebri come Cary Grant e Edward Everett Horton nei panni delle bizzarre creature del Paese delle Meraviglie.

Attraverso queste interpretazioni si può vedere come il mondo di Alice sia passato dalle pagine di un libro alla cultura del collezionismo, testimoniando il modo in cui il marketing del periodo prendeva ispirazione da opere letterarie per creare nuove forme di intrattenimento. Seguendo il filo della narrazione, possiamo collegare i personaggi del film del 1933 alle carte collezionabili, un viaggio tra letteratura, cinema e memorabilia per riscoprire un pezzo di storia attraverso il collezionismo.

Agli arbori del cinema

Alice nel Paese delle Meraviglie e i suoi primi esperimenti visivi

Nel 1903, appena 37 anni dopo la pubblicazione del romanzo di Lewis Carroll, il cinema britannico realizzò la prima trasposizione cinematografica di Alice nel Paese delle Meraviglie. Diretto da Cecil Hepworth e Percy Stow, questo cortometraggio muto di 8 minuti rappresentò un esperimento pionieristico nell’ambito del cinema fantasy, cercando di tradurre in immagini il mondo surreale di Alice.Nonostante i mezzi rudimentali dell’epoca, il film cercò di ricreare la magia del libro attraverso effetti speciali innovativi per il tempo:

Riduzione e ingrandimento di Alice, per simulare le sue trasformazioni magiche.

Scenografie dipinte a mano, che evocavano l’atmosfera fiabesca del romanzo.

Movimenti teatrali degli attori, che compensavano la mancanza di dialoghi e contribuivano a rendere il film più espressivo.

Questa prima versione dimostrò quanto la storia fosse già radicata nell’immaginario collettivo, tanto da diventare uno dei primi soggetti cinematografici della storia. Sebbene molte parti del film siano andate perdute, una versione restaurata dalla British Film Institute ci permette di riscoprire questa rara testimonianza del cinema delle origini.Il successo di Alice nel Paese delle Meraviglie nel mondo del cinema non si fermò a questa prima trasposizione. La sua popolarità continuò a crescere, portando a nuove versioni mute che precedettero l’avvento del sonoro.

La prima versione americana di Alice nel Paese delle Meraviglie

Nel 1915, il regista W.W. Young realizzò la prima trasposizione cinematografica americana della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo film, più lungo rispetto alle versioni precedenti (circa 52 minuti), si distinse per un approccio più strutturato alla narrazione e per la sua volontà di integrare elementi di Attraverso lo Specchio nella trama.A differenza del cortometraggio del 1903, questa versione poteva vantare una regia più ambiziosa e una rappresentazione visiva che cercava di rispettare le illustrazioni originali di John Tenniel, molto amate dai lettori dell’epoca. Le scenografie e i costumi riprendevano lo stile del romanzo, contribuendo a mantenere un legame diretto con il materiale letterario. Nonostante il progresso tecnico, il film del 1915 rimase muto, con recitazione fortemente teatrale, tipica dell’epoca. Senza l’ausilio del sonoro, gli attori utilizzavano movimenti marcati e espressioni esagerate per rendere comprensibili le scene. Questa versione fu importante perché consolidò l’interesse del pubblico americano per Alice nel Paese delle Meraviglie, contribuendo alla crescente popolarità della storia nei decenni successivi.

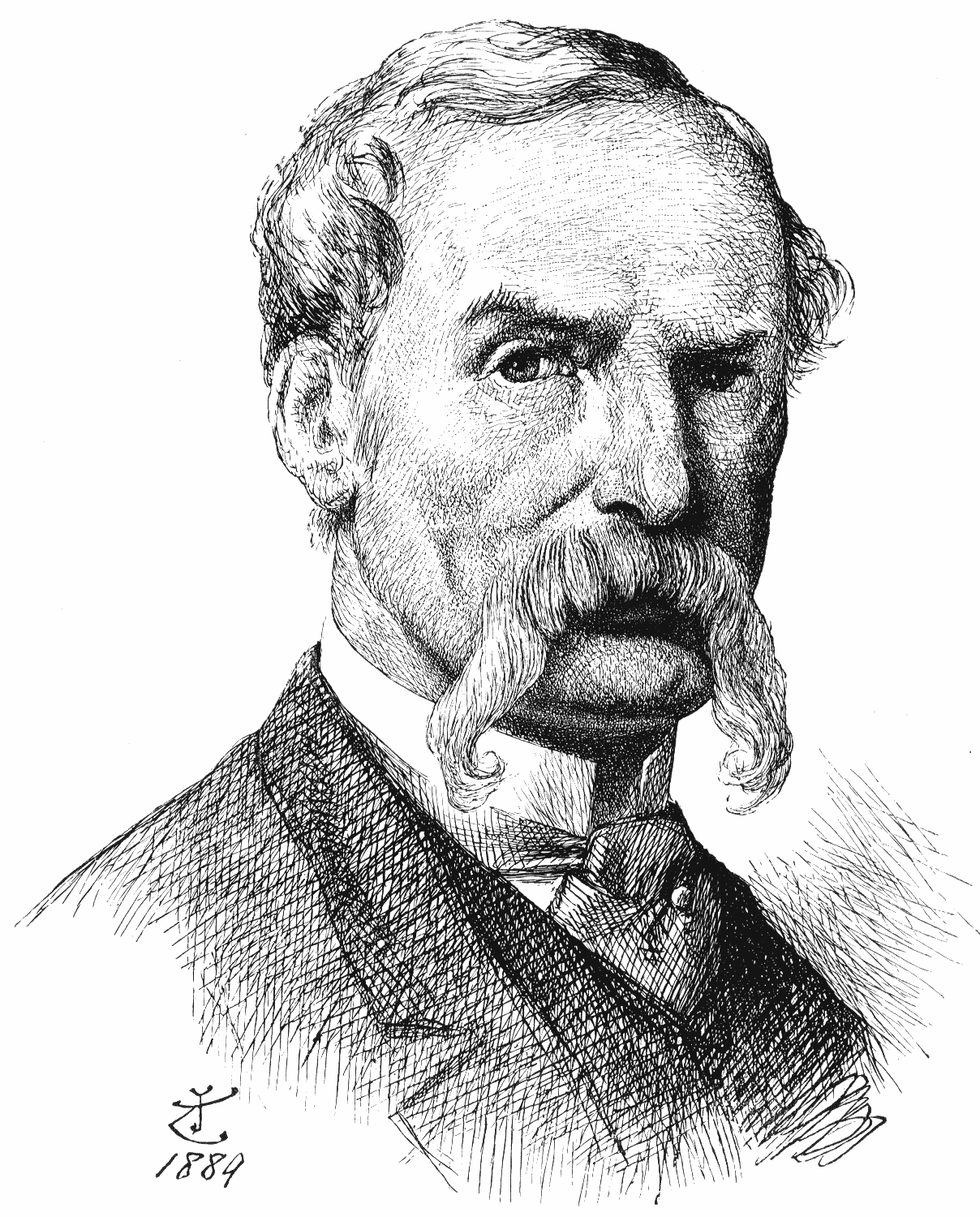

John Tenniel

Self-portrait John Tenniel - Wikipedia

Illustratore e Caricaturista di Alice nel Paese delle Meraviglie

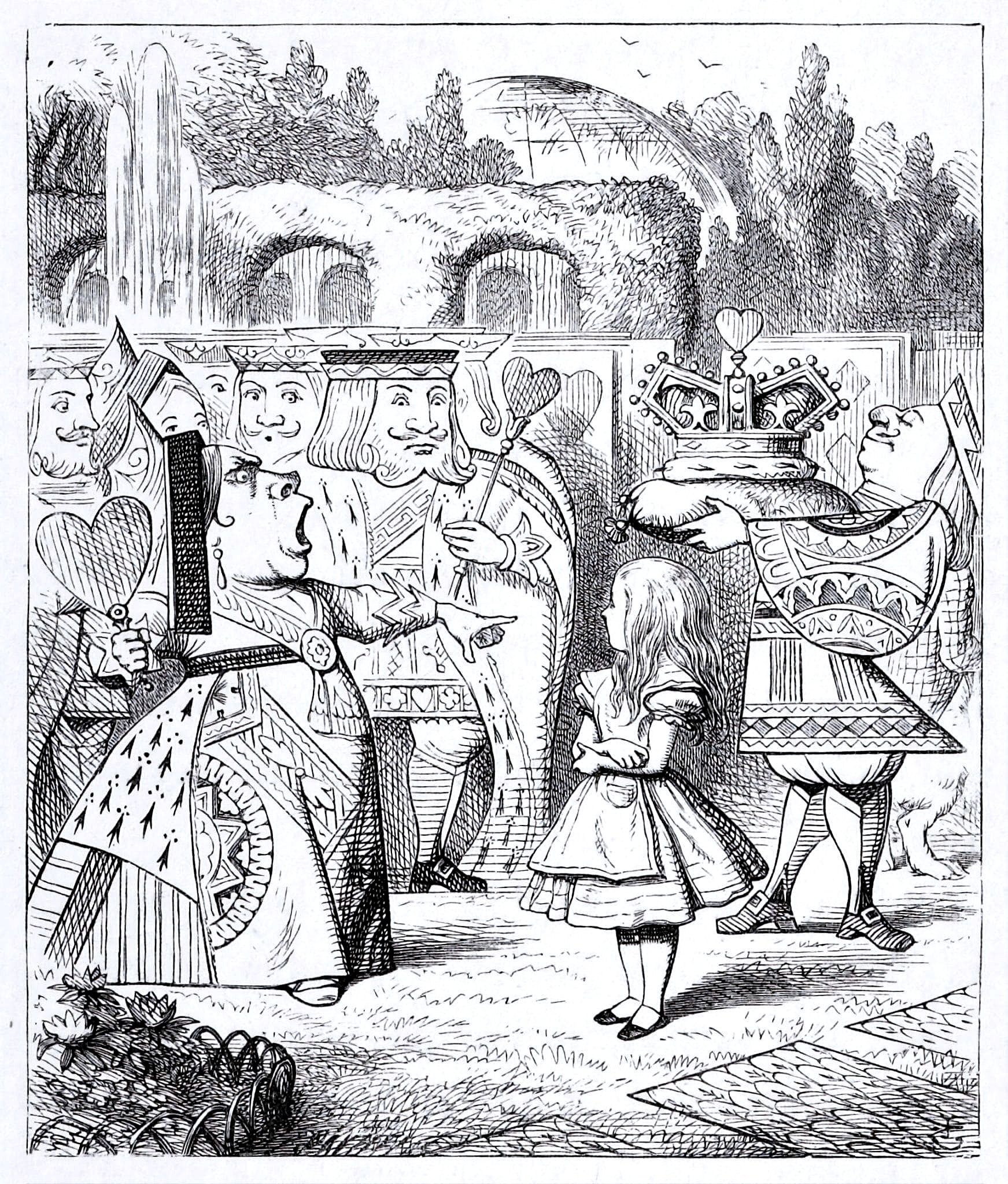

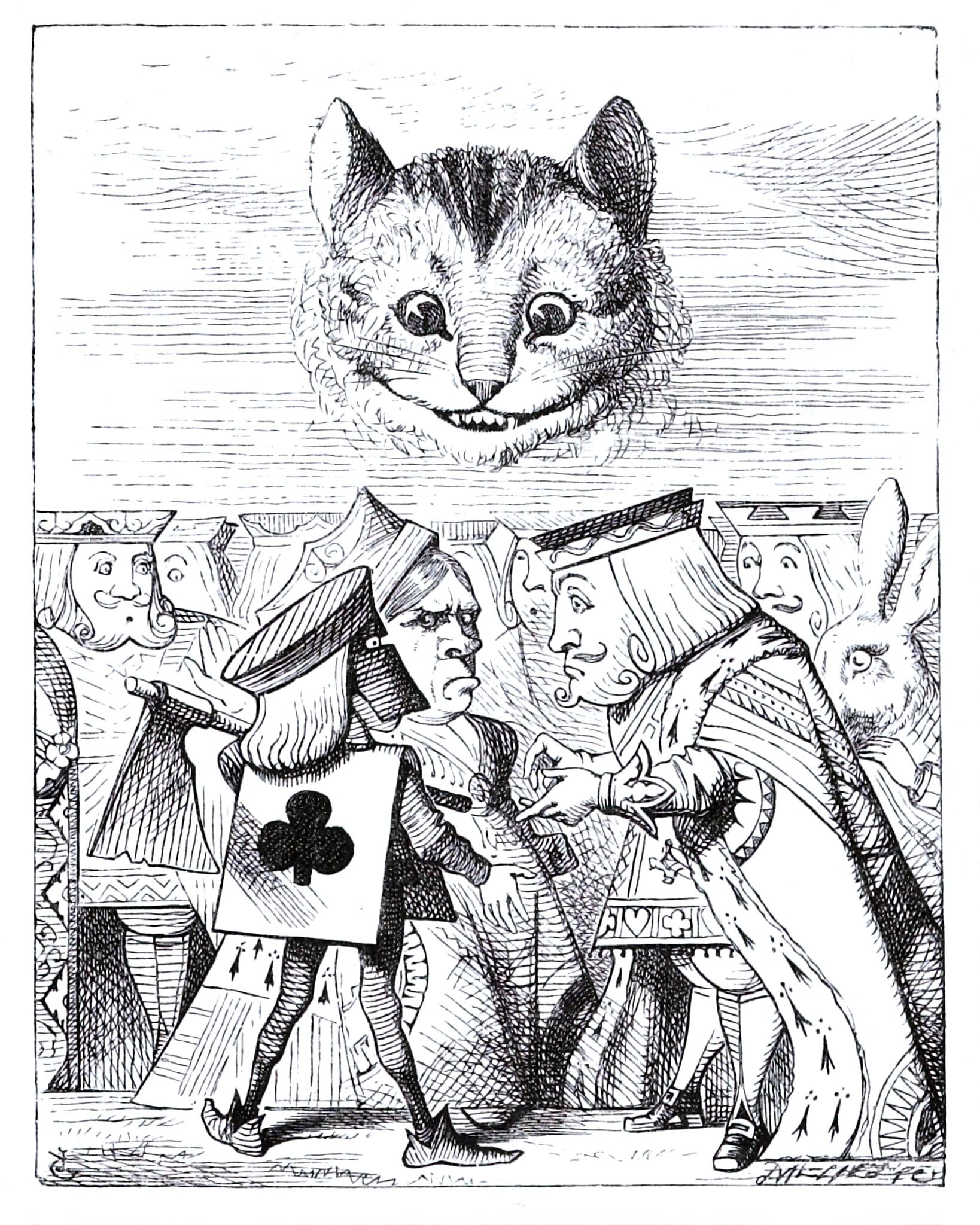

John Tenniel è stato un illustratore e caricaturista britannico di grande rilievo, noto principalmente per il suo lavoro su Alice's Adventures in Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass (1871). Le sue illustrazioni hanno definito l'estetica dei personaggi e delle ambientazioni, influenzando profondamente le successive interpretazioni artistiche e cinematografiche. Oltre a questa collaborazione iconica, Tenniel ha avuto un'importante carriera come vignettista politico su Punch, contribuendo alla satira sociale e politica dell'epoca vittoriana.

Nato il 28 febbraio 1820 a Bayswater, Londra, Tenniel era figlio di John Baptist Tenniel, maestro di scherma e danza, e Eliza Maria Tenniel. Cresciuto in un ambiente modesto a Kensington, ricevette un'educazione limitata, apprendendo da suo padre scherma, danza ed equitazione. Tuttavia, la sua vita prese una svolta drammatica quando, all'età di 20 anni, perse la vista nell'occhio destro a causa di un incidente di scherma. Tenniel nascose l'infortunio al padre per non turbarlo e continuò a perseguire la sua passione per l'arte. Dopo un breve periodo di studio alla Royal Academy, Tenniel decise di intraprendere un percorso autodidatta, esponendo il suo primo dipinto alla Society of British Artists a soli 16 anni.

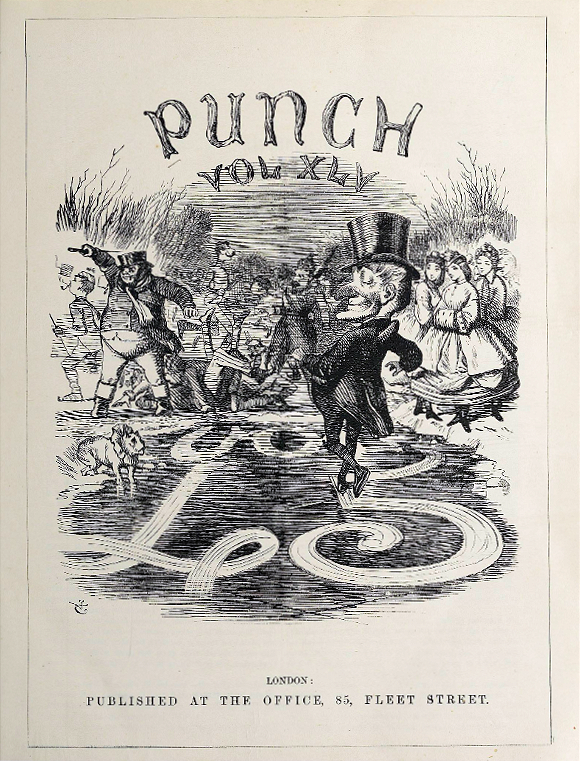

Punch - Luglio 1863

Nel 1850, Tenniel entrò a far parte della rivista satirica Punch, inizialmente affiancando John Leech come cartoonist. Alla morte di Leech nel 1864, Tenniel divenne il principale caricaturista della rivista, un ruolo che mantenne fino al suo ritiro nel 1901. In questo periodo, Tenniel produsse oltre 2.000 caricature, affrontando temi come radicalismo operaio, guerra, economia e politica, contribuendo a plasmare l'opinione pubblica vittoriana. Le sue vignette si distinguevano per l'accuratezza artistica e i commenti incisivi, influenzando profondamente il modo in cui la società percepiva le questioni politiche e sociali.

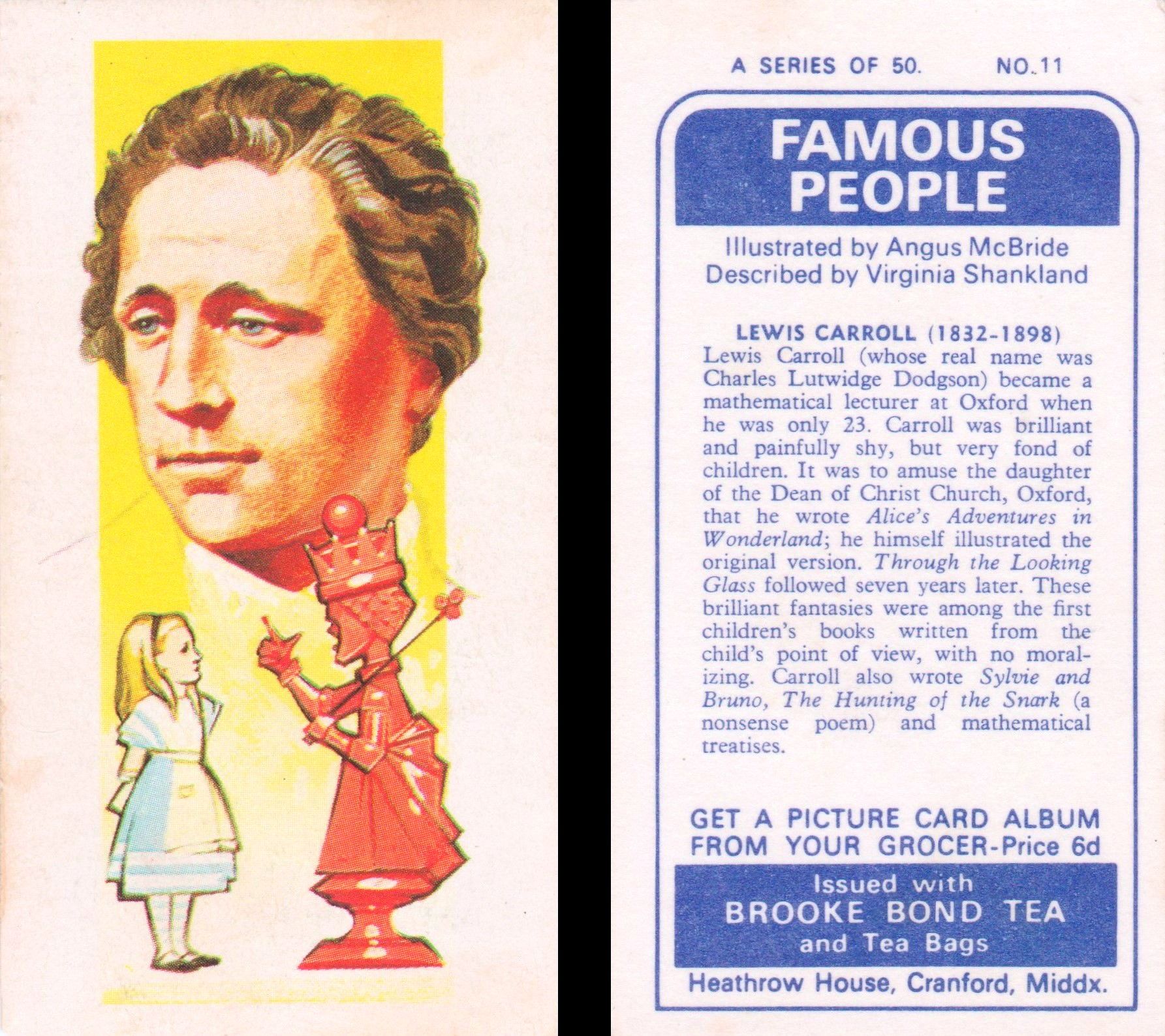

Card n.11 - FAMOUS PEOPLE - BROOKE BOND TEA (1969)

(collezione personale)

Nel 1864, Lewis Carroll scelse Tenniel per illustrare Alice’s Adventures in Wonderland. Carroll inizialmente tentò di realizzare i disegni da solo, ma insoddisfatto delle proprie capacità, decise di affidarsi a un illustratore professionista. Orlando Jewitt, un incisore di rilievo, gli consigliò Tenniel, già noto per i suoi lavori su Punch.La loro collaborazione, tuttavia, non fu sempre armoniosa. Carroll era estremamente meticoloso, fornendo istruzioni dettagliate, ma Tenniel aveva una visione artistica forte e indipendente. Infatti, Carroll approvò inizialmente solo una bozza: quella di Humpty Dumpty, portando a numerosi scambi e revisioni prima di arrivare alle illustrazioni definitive. Un'altra difficoltà fu la qualità di stampa della prima edizione del 1865. Tenniel era insoddisfatto del risultato e Carroll, pur di garantire un prodotto eccellente, decise di ritirare l’intera tiratura e ristamparla con una qualità superiore. Nonostante le difficoltà, il risultato fu eccezionale. Tenniel illustrò anche Through the Looking-Glass nel 1871, creando immagini che oggi sono considerate icone della letteratura, influenzando edizioni successive e adattamenti cinematografici, teatrali e artistici. Il suo lavoro su Punch contribuì a elevare lo status dei cartoonist e illustratori, trasformando una professione considerata dilettantistica in una rispettata e influente. Nel 1893, Tenniel fu insignito del titolo di cavaliere, diventando il primo illustratore a ricevere tale onore. Oltre agli adattamenti cinematografici e teatrali, l’influenza visiva delle illustrazioni di Tenniel ha raggiunto anche il mondo del collezionismo.

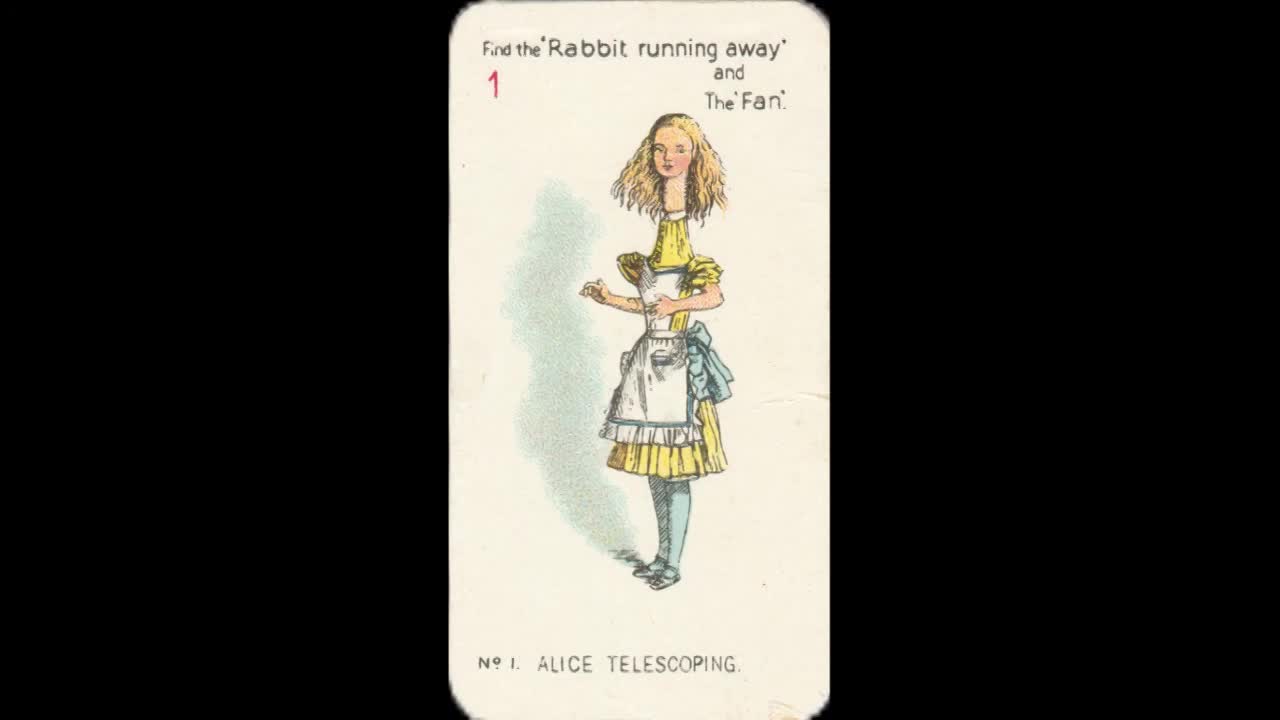

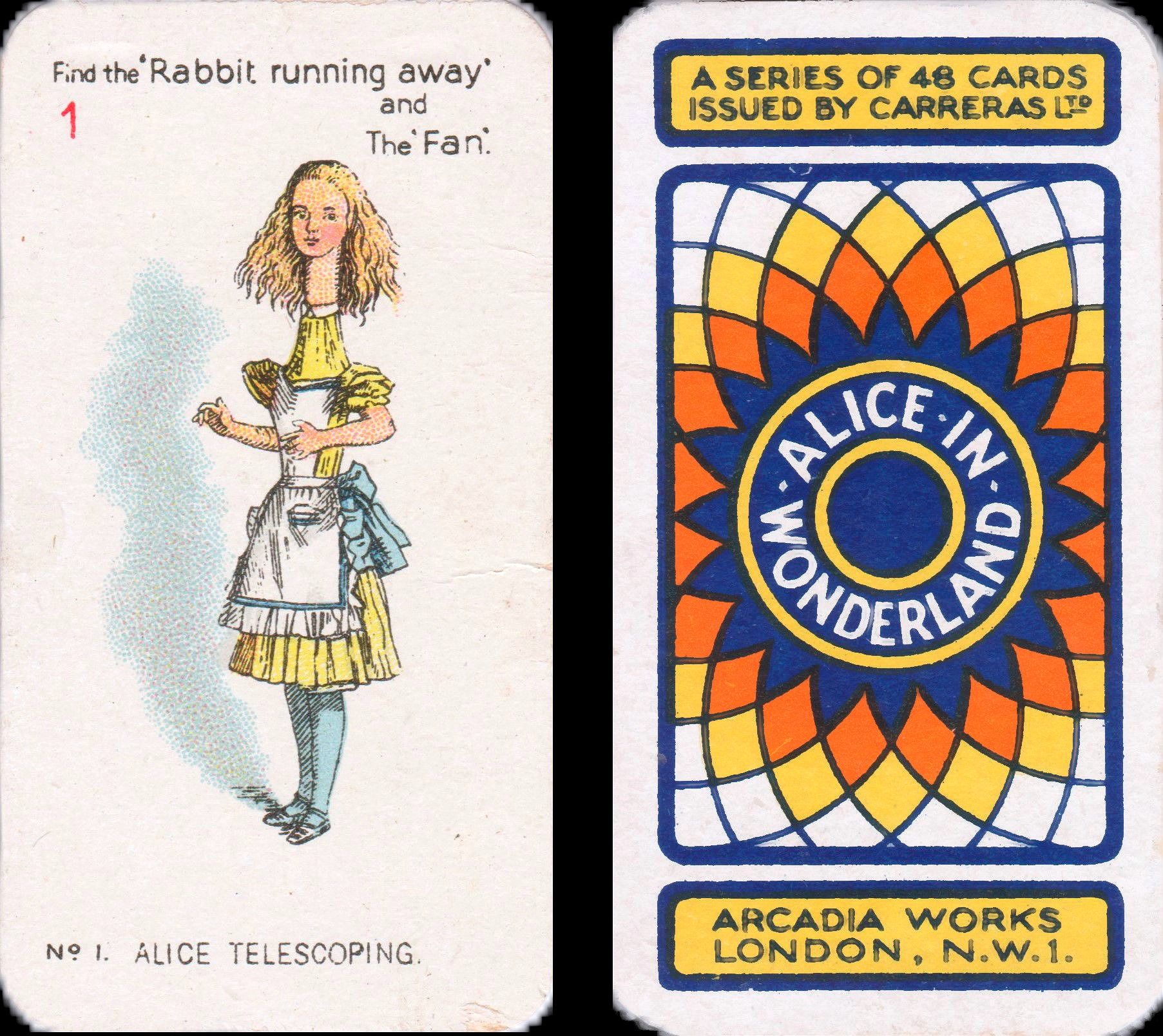

Card n.1 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Un esempio significativo sono le cigarette cards Carreras Black Cat del 1930, una serie di carte da sigaretta altamente collezionabili che riprendono le illustrazioni di Alice’s Adventures in Wonderland. Pur non essendo tutte copie esatte, queste immagini sono chiaramente ispirate alle illustrazioni originali di Tenniel, probabilmente adattate e colorate da E. Gertrude Thomson, come si è visto in edizioni come The Nursery Alice. Le carte sono spesso descritte come “stunning” e “highly collectable”, e in ambito collezionistico vengono frequentemente attribuite a Tenniel, a dimostrazione della sua influenza duratura. Le rappresentazioni artistiche presenti in queste carte mostrano come l'estetica creata da Tenniel per Alice continui a essere celebrata e reinterpretata, mantenendo vivo il suo contributo alla letteratura e alle arti visive. Nonostante la loro evoluzione rispetto agli originali, il legame con il lavoro di Tenniel rimane evidente, sottolineando quanto le sue illustrazioni abbiano definito l’immaginario visivo di Alice.

Dal 1915 al cinema sonoro

Alice e l’evoluzione dell’intrattenimento

Fin dagli albori del cinema, Alice nel Paese delle Meraviglie ha ispirato registi e scenografi. L’adattamento del 1915 riflette l’epoca pionieristica del cinema muto, quando l’immaginazione doveva colmare le lacune tecniche. Le immagini in bianco e nero traducevano in modo sperimentale il linguaggio della letteratura, rispettando l’estetica dei disegni originali ma inevitabilmente piegandosi ai limiti della tecnologia.

Tuttavia, il passaggio al sonoro segnò una svolta radicale nel linguaggio cinematografico. E fu proprio nel 1933 che Alice nel Paese delle Meraviglie ritrovò nuova linfa sul grande schermo, grazie a una produzione ambiziosa che vide protagonisti celebri come Charlotte Henry nel ruolo di Alice e Cary Grant nei panni della Falsa Tartaruga.

Ed è in questo momento magico del cinema che rientra anche una delle testimonianze più toccanti e straordinarie: quella della vera Alice, Mrs. Alice Hargreaves (nata Alice Liddell), la bambina che ispirò Lewis Carroll a raccontare la sua fantasia immortale.

Il giorno di Natale del 1933, all’età di 82 anni, Mrs. Hargreaves vide per la prima volta il film al cinema di Southampton, accompagnata dalla nipotina. Alla fine della proiezione, emozionata, dichiarò:

dalla rivista Picturegoer Weekly (20 gennaio 1934)

"Courtesy of the Media History Digital Library"

«Sono molto felice di aver visto il film», ha detto Mrs. Hargreaves. «È una produzione deliziosa. Sono convinta che il Gatto del Cheshire sia davvero svanito, e che le piccole ostriche scorressero numerose sulla sabbia.

«La battaglia epica tra Tweedledum e Tweedledee, la caduta di Humpty Dumpty, la scena in cucina – tutto è stato reso tangibile per me.

«Il film ha un grande significato, perché, sebbene il libro sia stato adattato più volte per il teatro e illustrato magnificamente da molti artisti, non era mai stato così straordinario come ora, popolato da persone che parlano con le parole di Carroll e somigliano ai disegni di Tenniel.

«I personaggi sono resi in modo meraviglioso e il tutto è un grande successo. Mi fa piacere che i costumi e gli abiti siano il più possibile fedeli al lavoro di Tenniel e che gli attori siano stati attenti a rimanere fedeli alla storia scritta da Carroll.

«Devo dire che non era facile trasformare la fantasia in realtà. Gli attori hanno dovuto per forza usare le proprie interpretazioni, ma penso abbiano fatto un ottimo lavoro. Sono molto soddisfatta del film.

«Sono davvero felice di averlo visto. È una produzione deliziosa, e sono convinta che avrà un grande successo.»

Alice Liddell -Photo by Lewis Carroll - Wikipedia

Mrs. Hargreaves è oggi il legame più diretto con Lewis Carroll e tutto ciò che lo riguarda, poiché fu a lei – allora Alice Liddell – che l’autore raccontò la sua immortale fantasia durante calde giornate estive lungo il Tamigi.

Fu unicamente per divertire questa vera Alice e le sue due sorelle che la storia prese forma. Un amico intimo di Carroll lo convinse a metterla per iscritto e a pubblicarla, e così Alice nel Paese delle Meraviglie venne donato al mondo.

Il giorno di Natale, Mrs. Hargreaves, ha visto il film ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie al cinema locale insieme alla nipotina Mary Jean Hargreaves. Il teatro a Southampton era gremito di gente desiderosa di scoprire che impressione avrebbe suscitato la pellicola nella donna che fu la vera Alice.

Dopo quella magica proiezione natalizia, Mrs. Hargreaves trascorse ancora pochi mesi. Morì nel 1934, all’età di 82 anni, chiudendo un cerchio iniziato oltre settant’anni prima lungo il fiume Isis. Era stata musa, testimone del cambiamento di un’epoca, madre segnata dalla guerra, e infine spettatrice del riflesso cinematografico del proprio passato.

Alice Pleasance Liddell Hargreaves nel 1932

Wikipedia

Non era più solo una bambina in un paese delle meraviglie, ma una donna che aveva attraversato le meraviglie – e le ombre – del tempo.

Fu sepolta a Lyndhurst, nel cuore del New Forest, e sulla sua lapide è inciso semplicemente: “Alice Hargreaves, nata Alice Liddell.”

Una vita reale che ispirò la fantasia, e che fino alla fine custodì con grazia il sogno di Carroll.

QUANDO IL SUONO NON BASTAVA

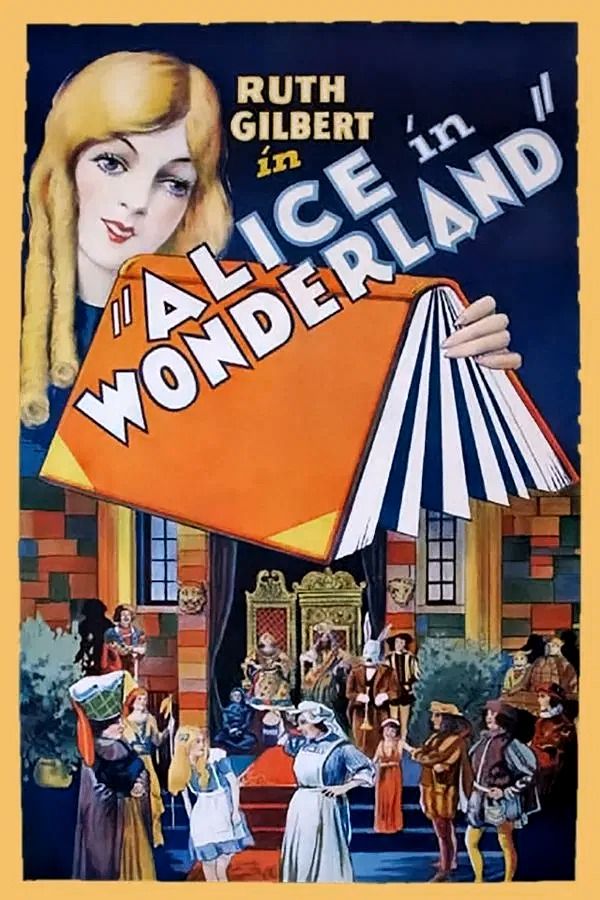

Poster del Film (1931)

Wikipedia

Tuttavia, tra il silenzio del 1915 e lo splendore del grande schermo del 1933, si colloca un tentativo quasi dimenticato ma storicamente significativo: il film del 1931, diretto da Bud Pollard. Si trattava della prima trasposizione sonora di Alice nel Paese delle Meraviglie, realizzata con mezzi esigui e uno stile ancora incerto, quasi artigianale. Girato negli studi Metropolitan di Fort Lee, nel New Jersey, e interpretato da Ruth Gilbert nel ruolo di un’Alice già adulta, il film cercava di rimanere fedele ai dialoghi originali di Carroll, ma lo fece con un’estetica povera e una recitazione teatrale che oggi appare fuori tempo.

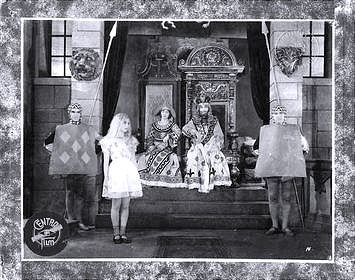

Fotografia promozionale del 1931

Wikipedia

Gli attori si muovevano in scenografie scarne, i costumi erano rudimentali, e alcune scene come quella del tè o quella con la Regina risultavano più inquietanti che surreali. L’opera passò quasi inosservata, e oggi resta un tassello fragile ma fondamentale nel mosaico degli adattamenti carrolliani: un ponte instabile tra il cinema muto e il sogno orchestrato dal sonoro. Proprio quel fallimento diede forza alla Paramount, che due anni dopo avrebbe riportato Alice al centro dell’immaginario collettivo con una visione molto più ambiziosa.

Alice nel Paese delle Meraviglie (1933)

un incanto celuloide prima del tempo

Poster del film (1933)

"Courtesy of the site doctormacro.com"

Immagina di essere nel 1933, tra i velluti di un cinema elegante mentre le luci si abbassano. Sullo schermo, prende vita un mondo bizzarro e incantato, plasmato da una tecnologia ancora imperfetta ma spinta dal desiderio febbrile di stupire. È Alice in Wonderland, la visione della Paramount, e il pubblico dell’epoca ne resta stregato.

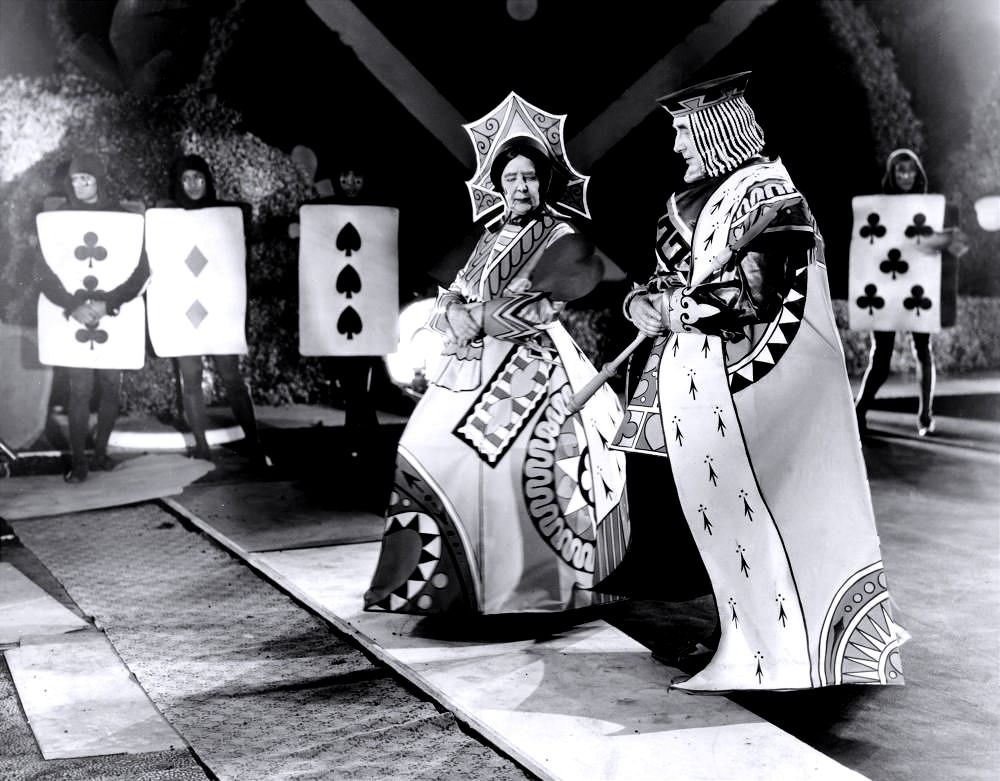

Questo film non fu solo un adattamento: fu un esperimento ardito, una sfida tra arte e artigianato. I costumisti realizzarono maschere monumentali che coprivano totalmente il volto degli attori, un’idea audace per un’epoca in cui il cinema sonoro stava ancora trovando la propria voce. Il risultato? Figure incredibilmente somiglianti alle illustrazioni di Tenniel, ma animate da voci celebri che rendevano ogni scena un piccolo teatro dell’assurdo.

Charlotte Henry, appena diciassettenne, portò in scena un’Alice genuina e malinconica, smarrita e viva in egual misura. Accanto a lei, icone del cinema come W.C. Fields, che si diverte a reinventare Humpty Dumpty con sorniona autorevolezza, e un Cary Grant sorprendente, quasi irriconoscibile, nel ruolo della Falsa Tartaruga, dimostrano quanto l’immaginazione possa ribaltare le regole del divismo.

Ogni sequenza sembra nata da un sogno lucido: il cappellaio matto che muove tazze come se danzassero da sole; il Gatto del Cheshire che svanisce a intermittenza; le ostriche che si inseguono come bambini sulla spiaggia. E poi i dialoghi: pur con la voce ovattata degli altoparlanti dell’epoca, le parole di Carroll rimangono intatte nella loro incantevole assurdità.

Questo Alice non fu solo cinema: fu uno specchio magico. Una rifrazione carnevalesca dell’immaginario vittoriano in una Hollywood che stava scoprendo il potere ipnotico dello schermo sonoro. Una parentesi di meraviglia nel bel mezzo di una Grande Depressione, in cui anche gli adulti si concessero di tornare bambini, almeno per un'ora e mezza.

Tenniel prende vita

Attori, costumi e cigarette cards nell’immaginario visivo degli anni Trenta

Se il film del 1933 è un portale che ci invita a varcare lo specchio, è solo osservandolo da vicino, dietro le quinte, tra stoffe cucite a mano e sguardi nascosti dietro maschere teatrali, che si comprende la vera ambizione di quel progetto: non adattare semplicemente Lewis Carroll, ma incarnare Tenniel.

Perché ogni fotogramma, ogni costume, ogni posa degli attori sembra inseguire non la realtà, ma quel particolare stile vittoriano che Sir John Tenniel aveva tracciato quasi settant’anni prima. I suoi personaggi, nati da chine e incisioni, trovano qui una seconda vita: inquieta, poetica, spesso surreale.

Ed è proprio questo il cuore di questo capitolo: esplorare chi ha dato corpo a quelle figure, come sono stati realizzati i costumi che replicano l’illustrazione, e perché quelle piccole carte collezionabili , le cigarette cards, ci restituiscono oggi lo stesso incanto di allora, in scala tascabile.

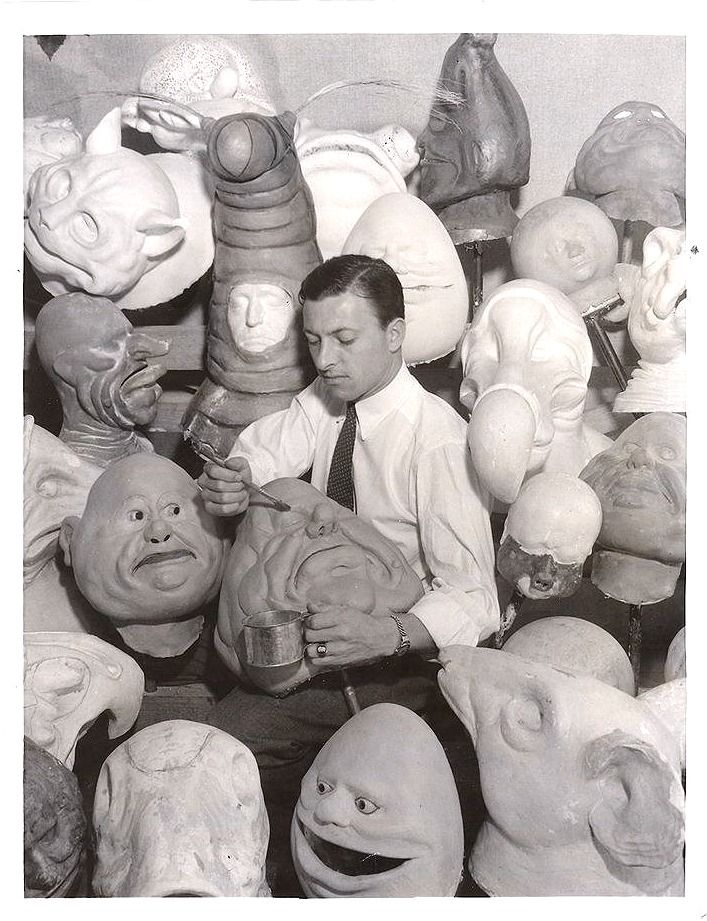

I COSTUMI

Wally Westmore

Pinterest.com

Dietro le maschere bizzarre, i musi appuntiti e i sorrisi inquietanti di Alice in Wonderland (1933) si cela una delle mani più influenti del cinema d’epoca: Wally Westmore, capo truccatore della Paramount Pictures e membro di una dinastia leggendaria del make-up hollywoodiano. Nel suo laboratorio silenzioso, con colla, lattice e cipria, Westmore costruì non solo i volti dei personaggi, ma la chiave visiva dell’intero film.

Per questo adattamento affollato di attori famosi e creature nonsense, Westmore realizzò un'impresa senza precedenti: truccare l’intero cast con maschere semi-rigide che lasciassero trapelare espressioni e mimica. La tecnologia degli anni ’30 non offriva effetti digitali: bisognava fare tutto a mano, con precisione artigianale e senso teatrale. Il risultato? Attori irriconoscibili ma ancora vivi sotto strati di gommapiuma e gesso cosmetico.

Cary Grant

Pinterest.com

Volti come quelli di Cary Grant (Falsa Tartaruga), W.C. Fields (Humpty Dumpty) o Gary Cooper (Cavaliere Bianco) vennero rimodellati per adattarsi a personaggi surreali, caricaturali, metà favola e metà incubo. Eppure, grazie al lavoro di Westmore, le emozioni trapelavano comunque, come se le maschere respirassero. Anche figure meno centrali dal Pesce alla Rana, dal Topo al Grifone possedevano dettagli minuti: ciglia finte, denti scolpiti, piumaggi colorati, baffi tremolanti.

Il trucco, in questo film, non è solo un effetto estetico: è linguaggio narrativo, identità, satira visiva. Ogni personaggio si muove come dentro un sogno mal cucito, ma proprio questo dislivello tra attore e maschera restituisce l’effetto spiazzante del Paese delle Meraviglie. È il nonsense reso epidermico.

La firma di Westmore è presente in ogni scena, anche se lo spettatore non la nota: nella simmetria inquietante dei personaggi, nella plasticità grottesca degli occhi, nelle bocche disegnate a mano, spesso fuori asse, come se i lineamenti stessi stessero cercando di scappare dal volto. Il suo lavoro anticipa di decenni l’uso del trucco come strumento espressivo nel fantasy e nel surreale.

Oggi il suo contributo è spesso dimenticato, ma senza di lui Alice in Wonderland sarebbe stato un film popolato da visi noti con qualche orecchia incollata. Invece, grazie a Westmore, è diventato un ballo mascherato dell’assurdo, dove ogni viso racconta una storia… anche se nessuno riesce davvero a spiegarla.

ALICE

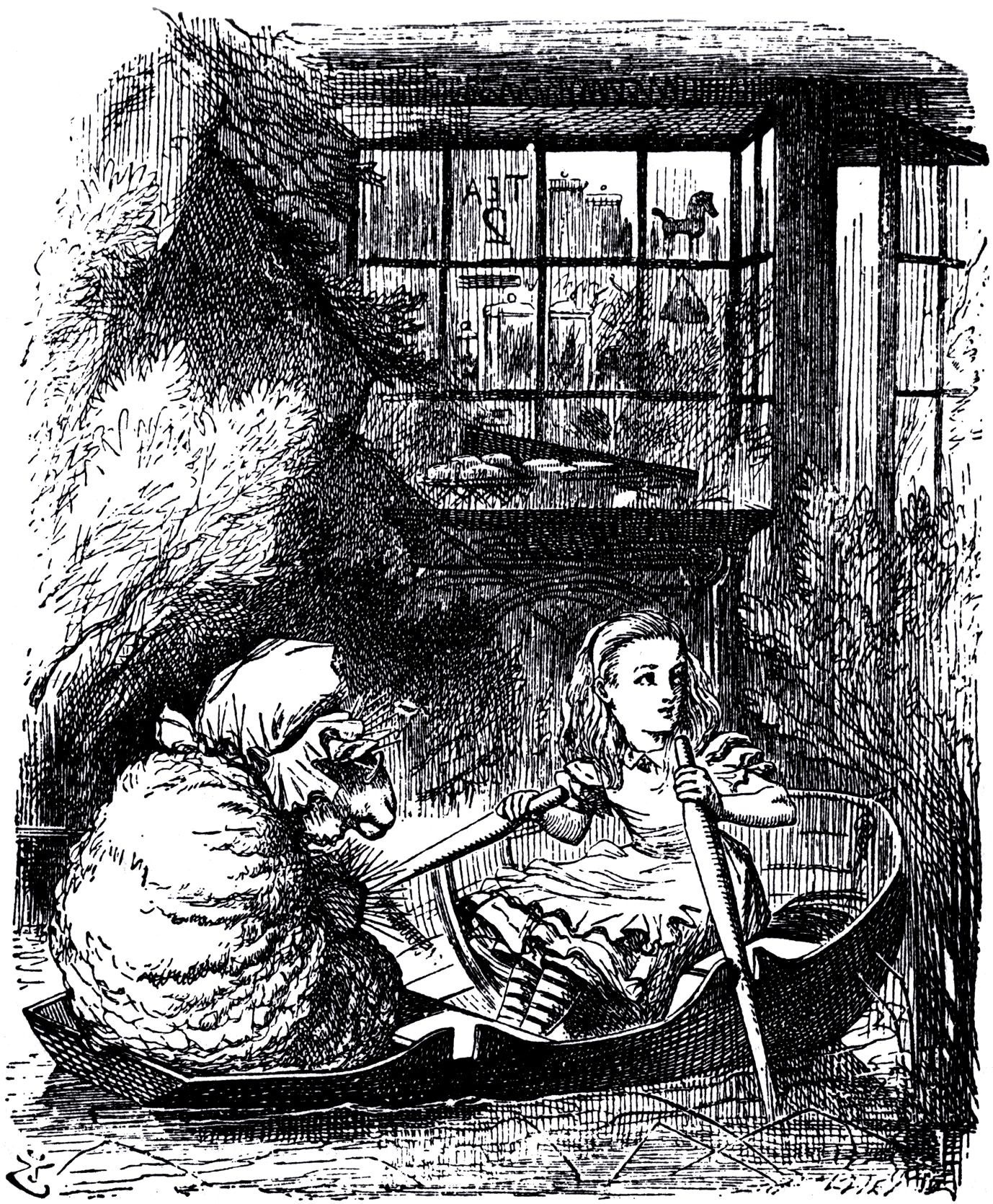

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Wikipedia

Card n.25 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

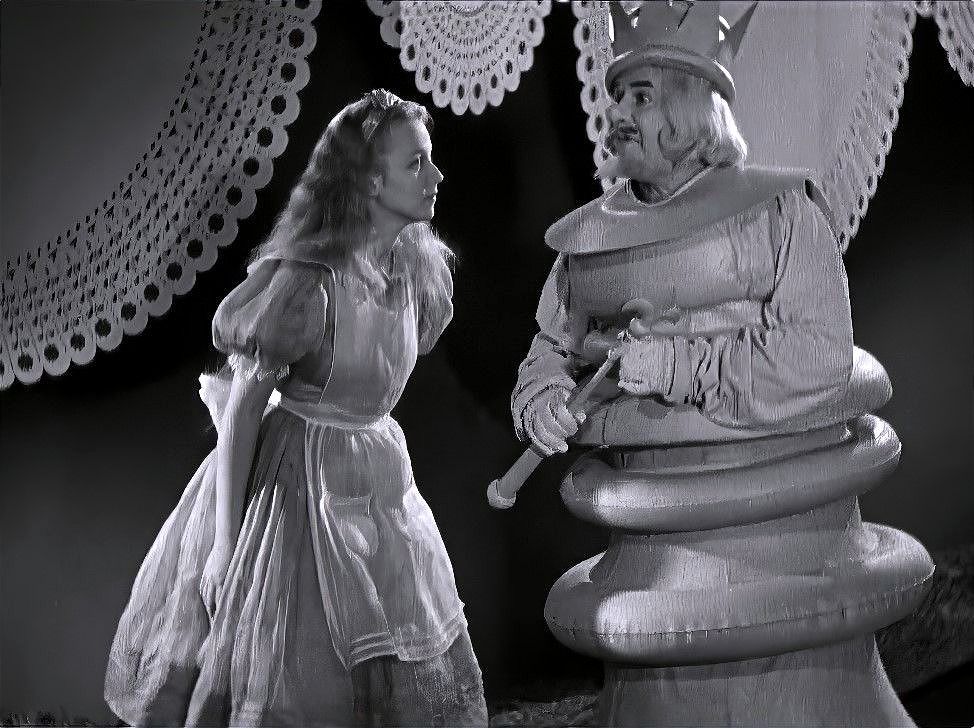

Charlotte Henry (1933)

Pinterest.com

Nel cuore di questo mondo capovolto, tra regine furiose, animali parlanti e logica ribaltata, c’è lei: Alice, la bambina che osserva, domanda, si perde e si ritrova. Nel film degli anni Trenta, a incarnarla è Charlotte Henry, appena diciannovenne, al suo primo ruolo da protagonista. Eppure, la sua Alice non è solo una figura narrativa: è l’asse emotivo attorno a cui ruota l’intero Paese delle Meraviglie.

Henry porta sullo schermo un’Alice che non è mai caricatura: è curiosa ma composta, sognante ma lucida, sempre in bilico tra l’infanzia e la consapevolezza. I suoi occhi spalancati non sono solo quelli di una bambina stupita, ma quelli di una giovane donna che comincia a interrogarsi sul senso delle cose. In un mondo dove tutti parlano per enigmi, Alice è l’unica che cerca il significato.

Il costume, semplice e fedele alle illustrazioni di Tenniel, abito azzurro, grembiule bianco, fascia tra i capelli, la rende immediatamente riconoscibile. Ma è la sua presenza a renderla viva: Charlotte Henry si muove con grazia teatrale, reagisce con stupore genuino, e riesce a mantenere la propria umanità anche quando tutto intorno a lei è maschera e parodia.

Alice tra creature grottesche, Alice che ascolta, che corre, che si ferma a pensare. È il filo d’oro che tiene insieme il sogno, la bussola emotiva dello spettatore.

E forse è proprio questo il segreto del film: in mezzo a un carnevale di assurdità, ci ricorda che crescere, come Alice, significa imparare a camminare nel meraviglioso senza smarrirsi.

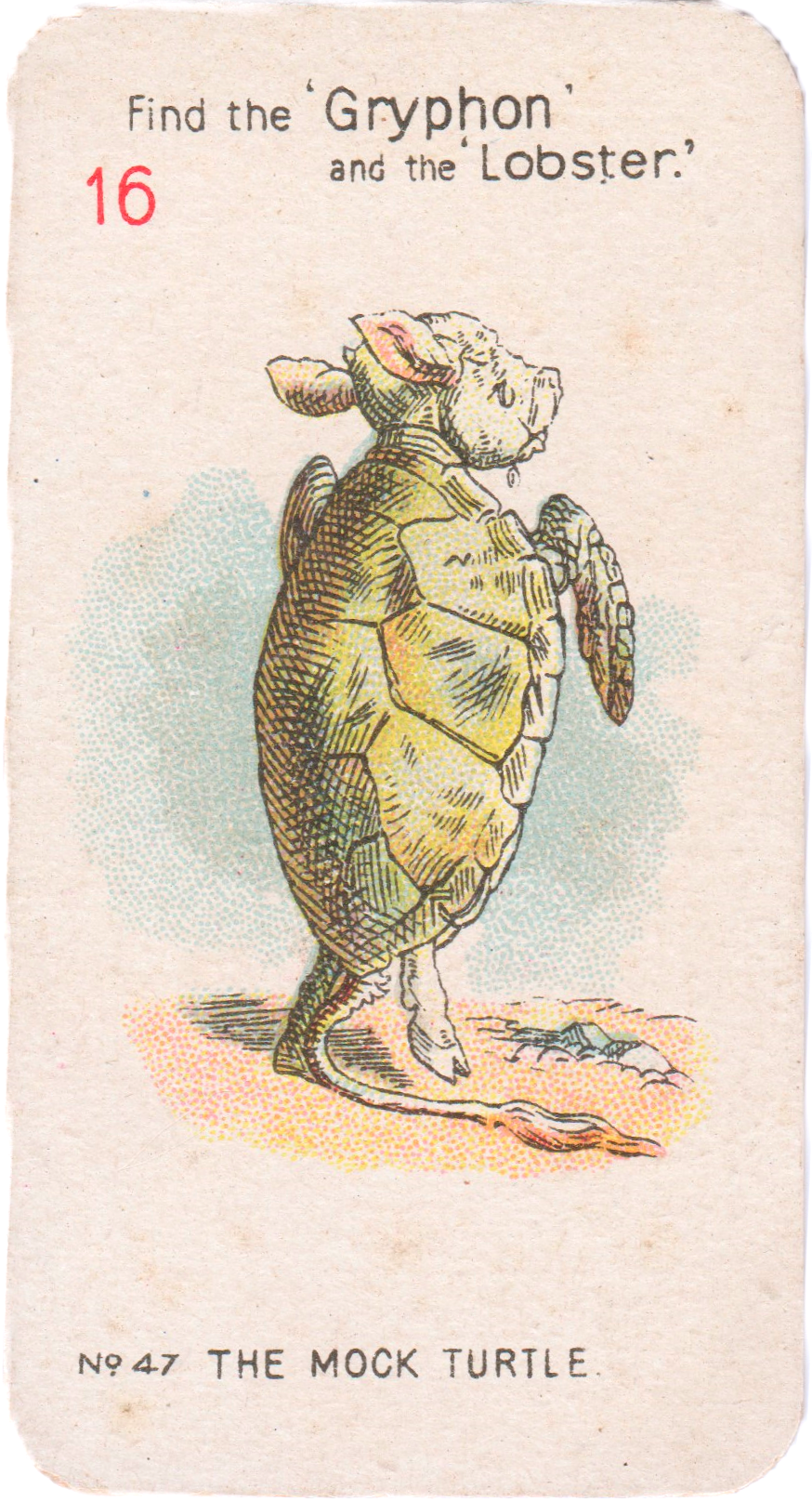

THE MOCK TURTLE

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Wikipedia

Card n.47 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Cary Grant e il costume indossato nel film (1933)

"Courtesy of the site doctormacro.com"

Tra le creature più enigmatiche del Paese delle Meraviglie, la Falsa Tartaruga è forse la più struggente. Un essere ibrido, metà tartaruga e metà vitello, nato da un gioco di parole vittoriano (la “mock turtle soup” era una zuppa economica che imitava quella di tartaruga vera), eppure nel film del 1933 diventa qualcosa di più: una figura dolente, poetica, quasi shakespeariana.

Sotto il pesante costume, Cary Grant, già astro nascente di Hollywood, offre un’interpretazione sorprendente. La sua voce, riconoscibile anche attraverso la maschera, conferisce al personaggio una dolcezza malinconica, un senso di nostalgia per un passato che forse non è mai esistito. I suoi movimenti sono lenti, quasi acquatici, come se portasse davvero il peso di un guscio invisibile.

La scena in cui racconta ad Alice la sua infanzia “scolastica” sotto il mare, con il maestro Tortoise “perché ci insegnava (taught us)”, è un piccolo capolavoro di nonsense e tenerezza. Grant riesce a rendere credibile l’assurdo, trasformando un personaggio grottesco in una creatura fragile e memorabile.

Le immagini con il costume dalla testa bovina, le pinne e il collare vittoriano, restituiscono perfettamente questa ambiguità: una maschera comica che nasconde un’anima triste. E in questo, forse, la Falsa Tartaruga è il personaggio che più incarna lo spirito di Carroll: un sorriso che si piega in malinconia, un gioco che diventa riflessione.

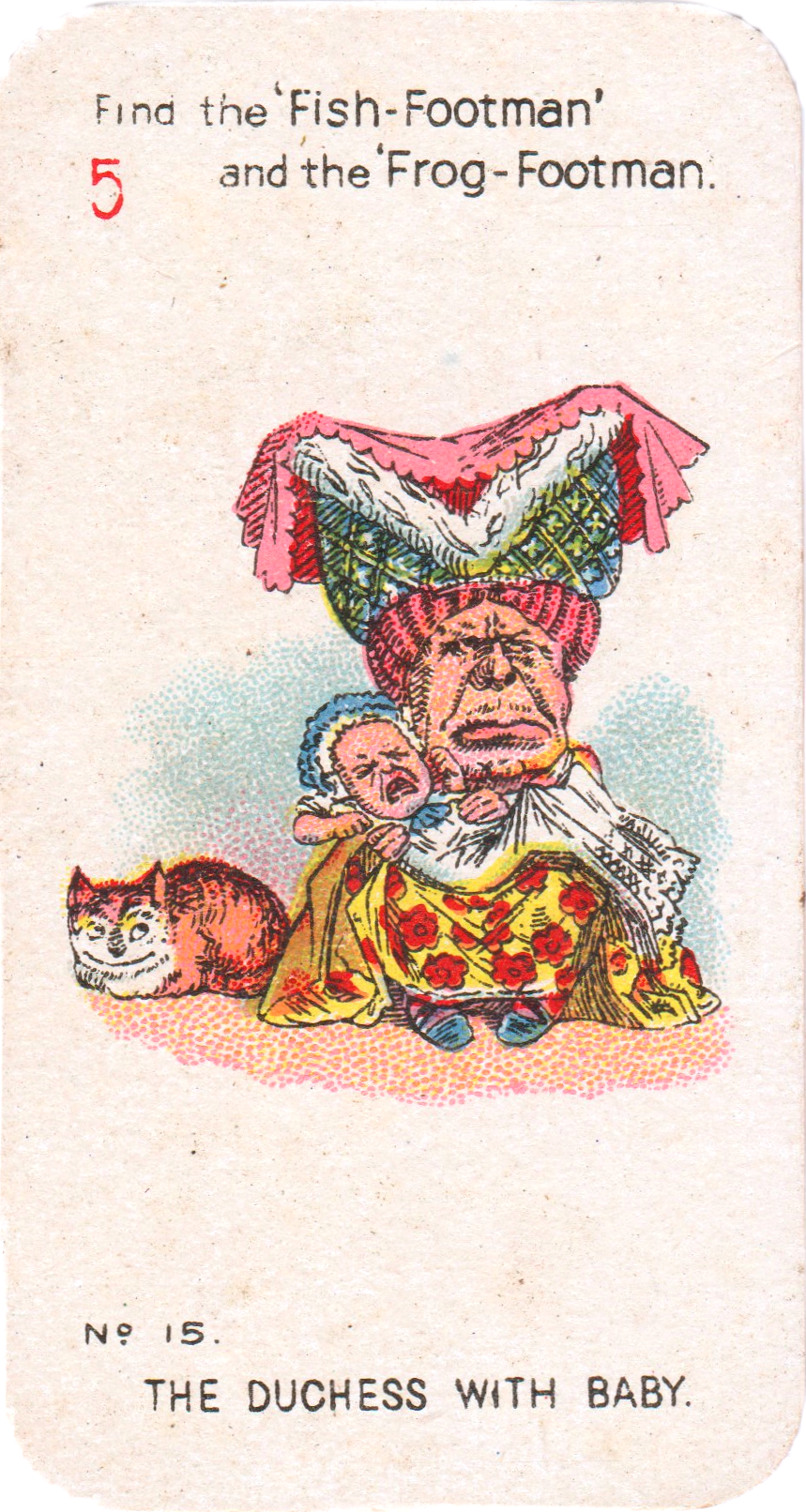

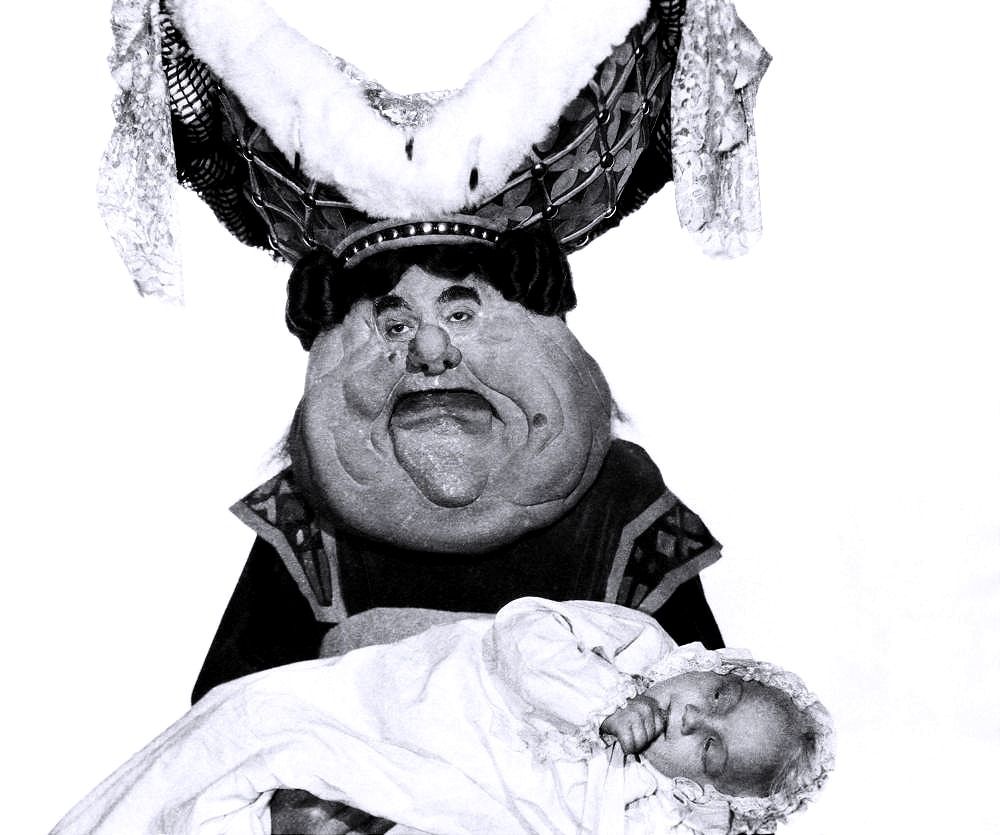

LA DUCHESSA

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Wikipedia

Card n.21 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Charlotte Henry e Alison Skipworth, al centro la maschera della Duchessa (1933)

Pinterest.com

Nel mondo di Carroll, la Duchessa è una figura ambigua: sgradevole ma affascinante, burbera ma improvvisamente affettuosa. Nel film degli anni Trenta, Alison Skipworth ne fa un ritratto memorabile, accentuando il lato grottesco del personaggio con una presenza scenica imponente e una voce roca, quasi da matrona vittoriana.

Il costume è tra i più teatrali del film: una testa sproporzionata, naso adunco, guance rubiconde e un abito barocco, che la fa sembrare uscita da un dipinto satirico del Settecento. Eppure, sotto quella maschera caricaturale, Skipworth riesce a infondere alla Duchessa una strana umanità: ride sguaiatamente, si avvicina troppo, parla troppo forte, ma c’è qualcosa di tenero nella sua goffaggine.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.15 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Alison Skipworth, la Duchessa, Billy Barty, il bambino (1933)

Pinterest.com

La scena in cui tiene in braccio il neonato (che poi si trasforma in un maialino!) è un piccolo capolavoro di comicità surreale. La sua interazione con Alice è fatta di contrasti: autoritaria e invadente, ma anche stranamente affettuosa, come una zia stramba che non si sa mai se abbracciare o evitare.

Queste immagini mostrano benissimo questa ambivalenza: una figura che fa ridere e inquieta allo stesso tempo, perfettamente in linea con lo spirito di Tenniel. E Skipworth, con la sua esperienza teatrale, sa come dominare la scena anche sotto chili di trucco e tessuto.

IL GRIFONE

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.48 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

William Austin, Charlotte Henry e Cary Grant (1933)

Pinterest.com

Nel bestiario fantastico di Carroll, il Grifone è una creatura mitologica dal corpo leonino e ali d’aquila, ma nel film degli anni Trenta diventa qualcosa di più: una caricatura vivente dell’autorità che non si prende mai troppo sul serio. A interpretarlo fu William Austin, attore britannico dalla lunga carriera, noto per i suoi ruoli eccentrici e per la sua mimica espressiva, perfetta per un personaggio tanto grottesco quanto teatrale.

Il costume è tra i più spettacolari del film: una testa piumata con becco ricurvo, occhi spalancati e una criniera leonina, il tutto montato su un corpo massiccio e piumato che sembra uscito da un’incisione medievale. Ma è il modo in cui Austin si muove a scatti, con gesti ampi e sguardi sdegnati a dare al Grifone una personalità tutta sua: un misto tra sergente da caserma e attore da vaudeville.

Nel racconto, il Grifone accompagna Alice dalla Falsa Tartaruga e la incalza con versi gutturali come “Hjckrrh!”, che nel film diventano una specie di tic comico, un grugnito teatrale che spezza il ritmo e fa sorridere. È impaziente, sarcastico, eppure stranamente protettivo nei confronti di Alice, come un vecchio zio scorbutico che si affeziona suo malgrado.

William Austin riesce a rendere tutto questo anche sotto chili di piume e lattice: la sua voce roca, l’accento cockney e la postura rigida trasformano il Grifone in una figura memorabile, che sembra uscita da un sogno disturbato… o da una commedia dell’assurdo.

Le immagini mostrano benissimo questa ambiguità: una creatura che fa ridere, ma che incute anche un certo rispetto, come se sapesse qualcosa che noi non sappiamo. E forse è proprio così: il Grifone è il custode di un nonsense che non ha bisogno di spiegazioni.

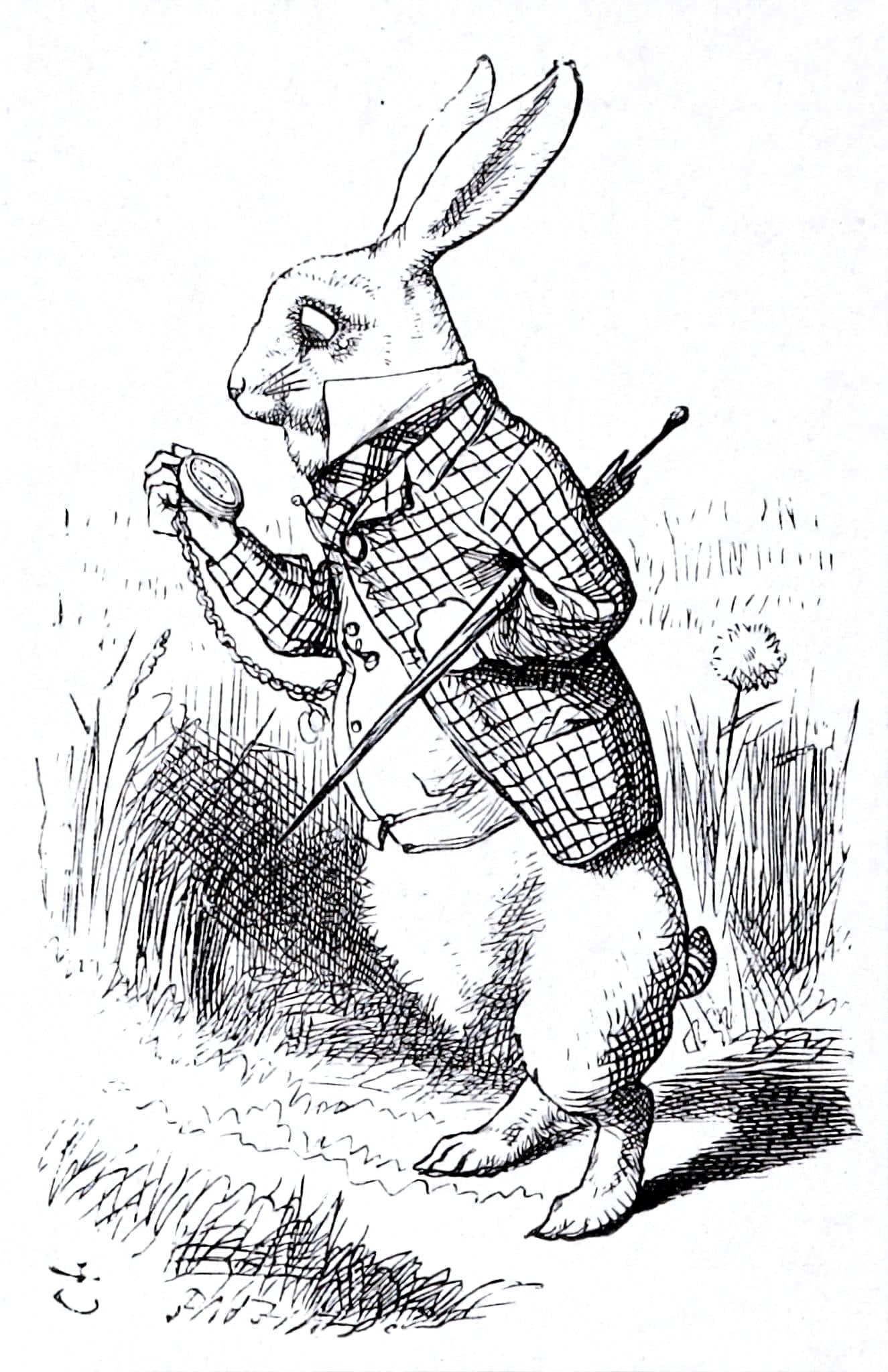

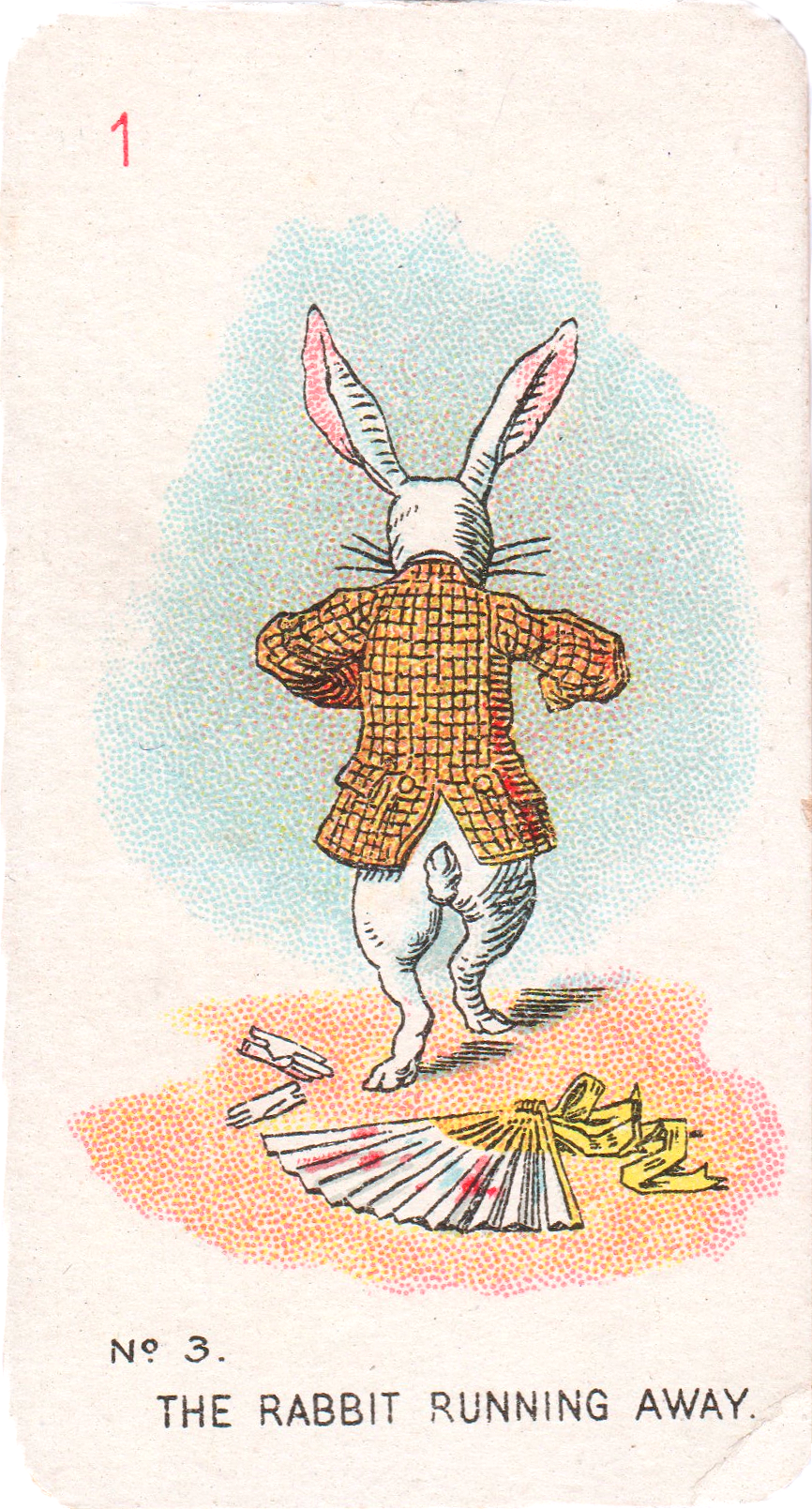

IL BIANCONIGLIO

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.28 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)(collezione personale)

Poster "ALICE IN THE WONDERLAND"

"Courtesy of the site doctormacro.com"

Nel film degli anni Trenta, la figura iconica del Bianconiglio prende corpo grazie a Richard “Skeets” Gallagher, attore americano noto per i suoi ruoli nei film brillanti degli anni ’20 e ’30. Con la sua parlantina veloce e lo sguardo irrequieto, Gallagher si rivela una scelta perfetta per incarnare il terrore del ritardo che definisce questo personaggio: non è solo un coniglio parlante, ma un’ansia ambulante in panciotto. Il costume è tra i più memorabili della pellicola: una gigantesca testa da coniglio scolpita, occhi sgranati e fissi nel panico, baffi rigidi come spilli, e un abito elegante da gentiluomo d’epoca, con tanto di orologio da tasca. È Tenniel che prende vita, ma filtrato attraverso lo sguardo eccentrico del cinema hollywoodiano. Gallagher non si limita a indossare un costume: lo abita completamente. Le sue movenze nervose, lo scatto continuo del collo, le mani che tremano mentre consulta l’orologio, tutto racconta una creatura che ha fatto del ritardo una condizione esistenziale.

Card n.3 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Il suo “I’m late! I’m late!” (reso in italiano con il celebre “È tardi! È tardi!”) è più di una battuta: è un mantra, un lamento, una colonna sonora ansiosa che accompagna Alice nel suo ingresso nel paradosso. Eppure, nonostante la caricatura, Gallagher riesce a mantenere un tocco di vulnerabilità. Sotto lo sguardo allarmato del Coniglio si intuisce la paura reale delle conseguenze, soprattutto quando la Regina di Cuori entra in scena. È un personaggio buffo, sì, ma anche specchio delle nostre paure quotidiane: quella di non essere all’altezza, di arrivare troppo tardi, di non avere più tempo. E nel cuore visivo del film, tra maschere e piume, lui rimane il battito accelerato che mette in moto tutto il meraviglioso caos.

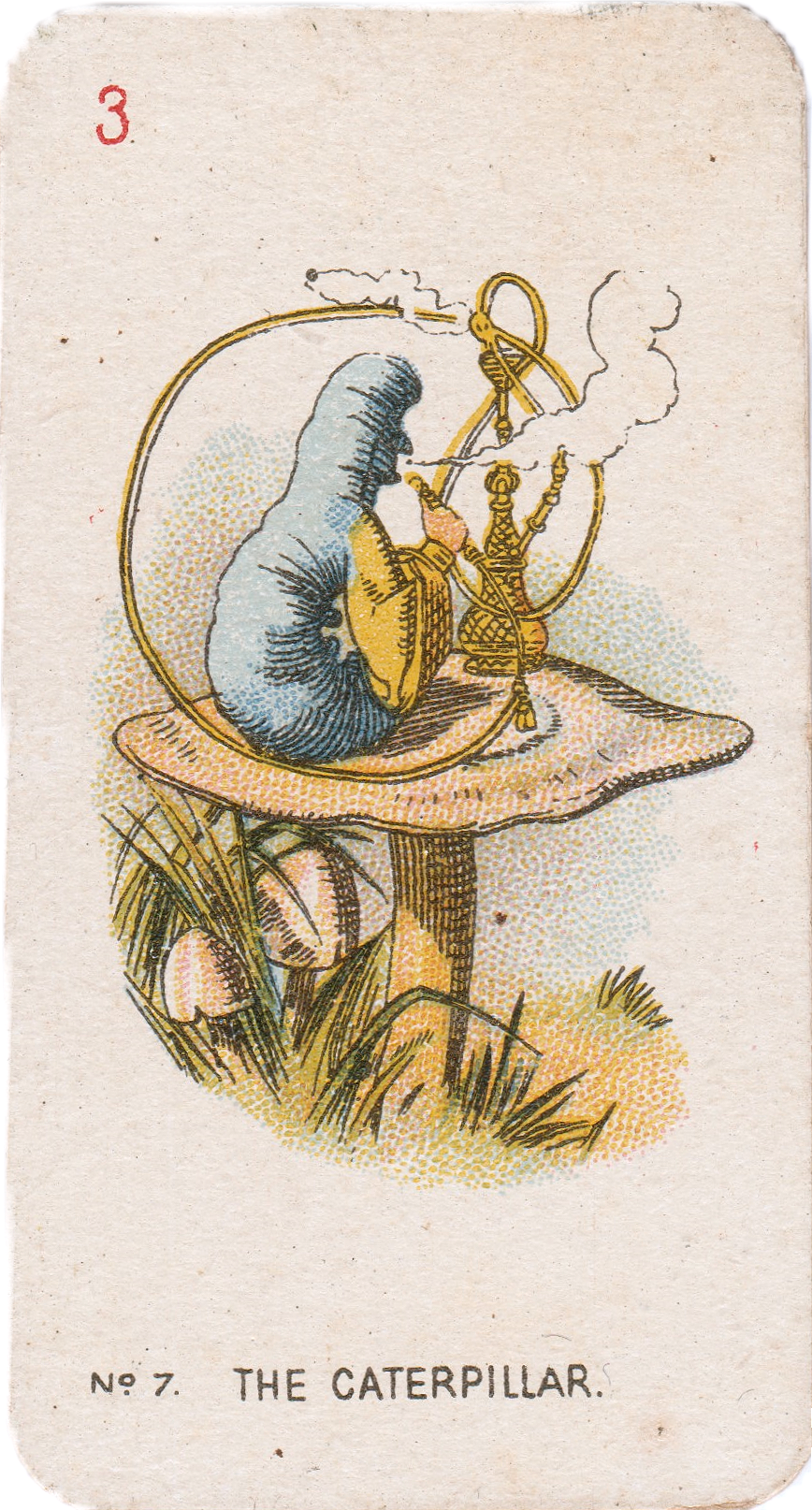

IL BRUCO

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Wikipedia

Card n.3 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Ned Sparks e Charlotte Henry

Pinterest.com

Tra i personaggi più enigmatici e affascinanti del Paese delle Meraviglie, il Bruco è forse quello che più incarna il mistero dell’identità. Seduto su un fungo, avvolto da spirali di fumo e da un’aria di superiorità languida, pone ad Alice la domanda più destabilizzante di tutte: “Chi sei tu?”

Nel film del 1933, a interpretarlo è Ned Sparks, attore canadese celebre per il suo volto impassibile e la voce nasale e monotona una scelta perfetta per dare al Bruco un tono ironico, distaccato, quasi provocatorio. Sparks non si limita a recitare: trasforma ogni parola in un enigma, ogni pausa in un giudizio silenzioso.

Ned Sparks

Pinterest.com

Il costume è tra i più surreali del film: un corpo segmentato, con antenne tremolanti e una lunga pipa da cui escono volute di fumo artificiale. Il volto di Sparks è visibile solo in parte, incastonato in una maschera che lo fa sembrare più statua che creatura vivente. Eppure, proprio questa immobilità lo rende ipnotico: è il personaggio che non si muove, ma fa muovere tutto dentro Alice.

La scena è costruita come un piccolo teatro dell’assurdo: il Bruco parla per aforismi, si offende con eleganza, e infine si trasforma letteralmente lasciando dietro di sé solo un consiglio criptico e un’eco di fumo. È un momento sospeso, quasi onirico, che nel film assume una qualità visiva rarefatta, come se il tempo si fosse fermato.

Le immagini mostrano bene questa atmosfera: il fungo scenografico, la pipa, il costume segmentato e lo sguardo fisso. È Tenniel che incontra il teatro simbolista, con un tocco di cabaret surreale.

E forse è proprio questo il segreto del Bruco: non dà risposte, ma costringe a farsi domande. E in un mondo dove tutto cambia forma, lui è l’unico che sa già cosa diventerà.

IL CAPPELLAIO MATTO

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Wikipedia

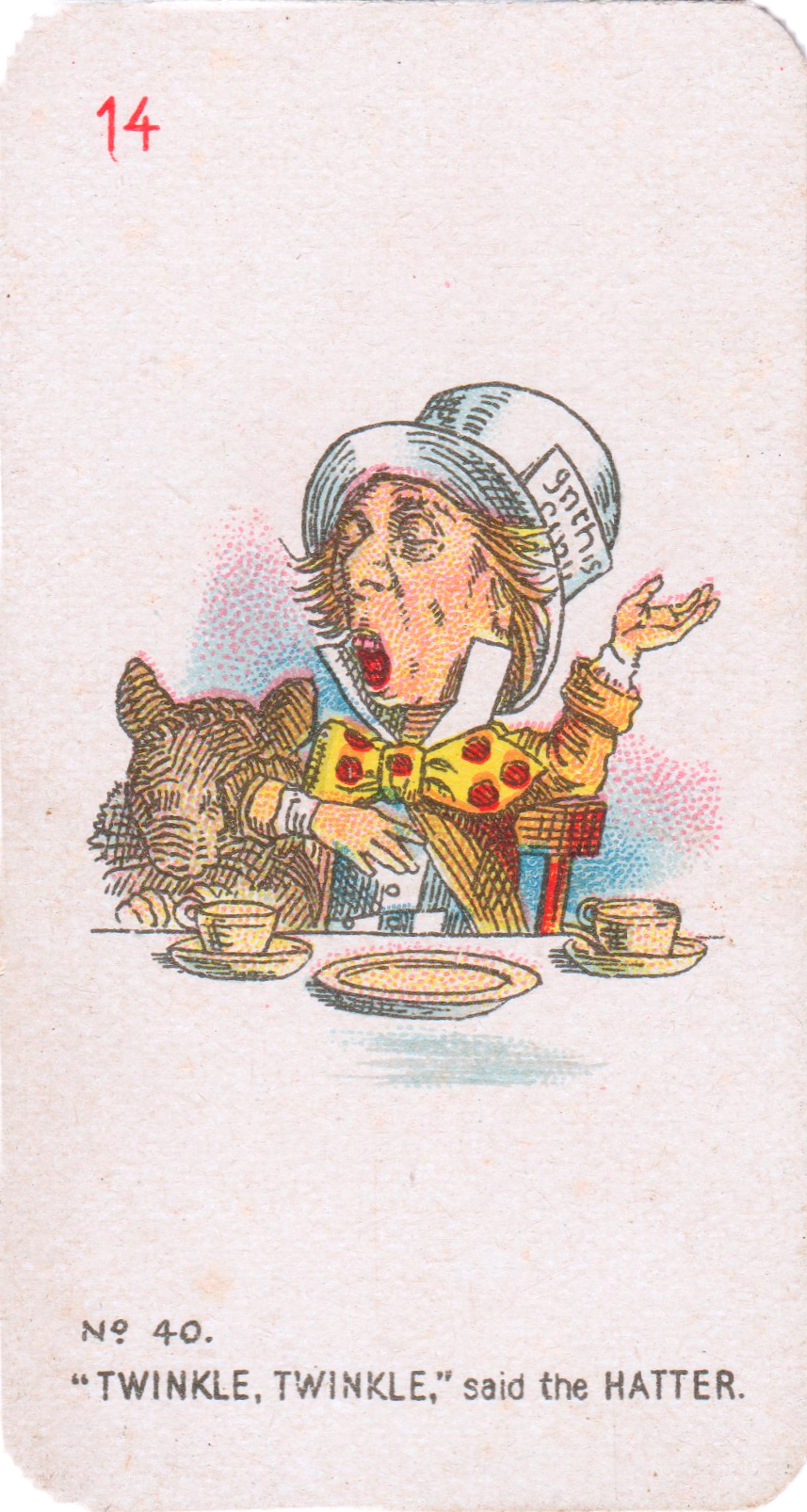

Card n.40 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Edward Everett Horton

"Courtesy of the site doctormacro.com"

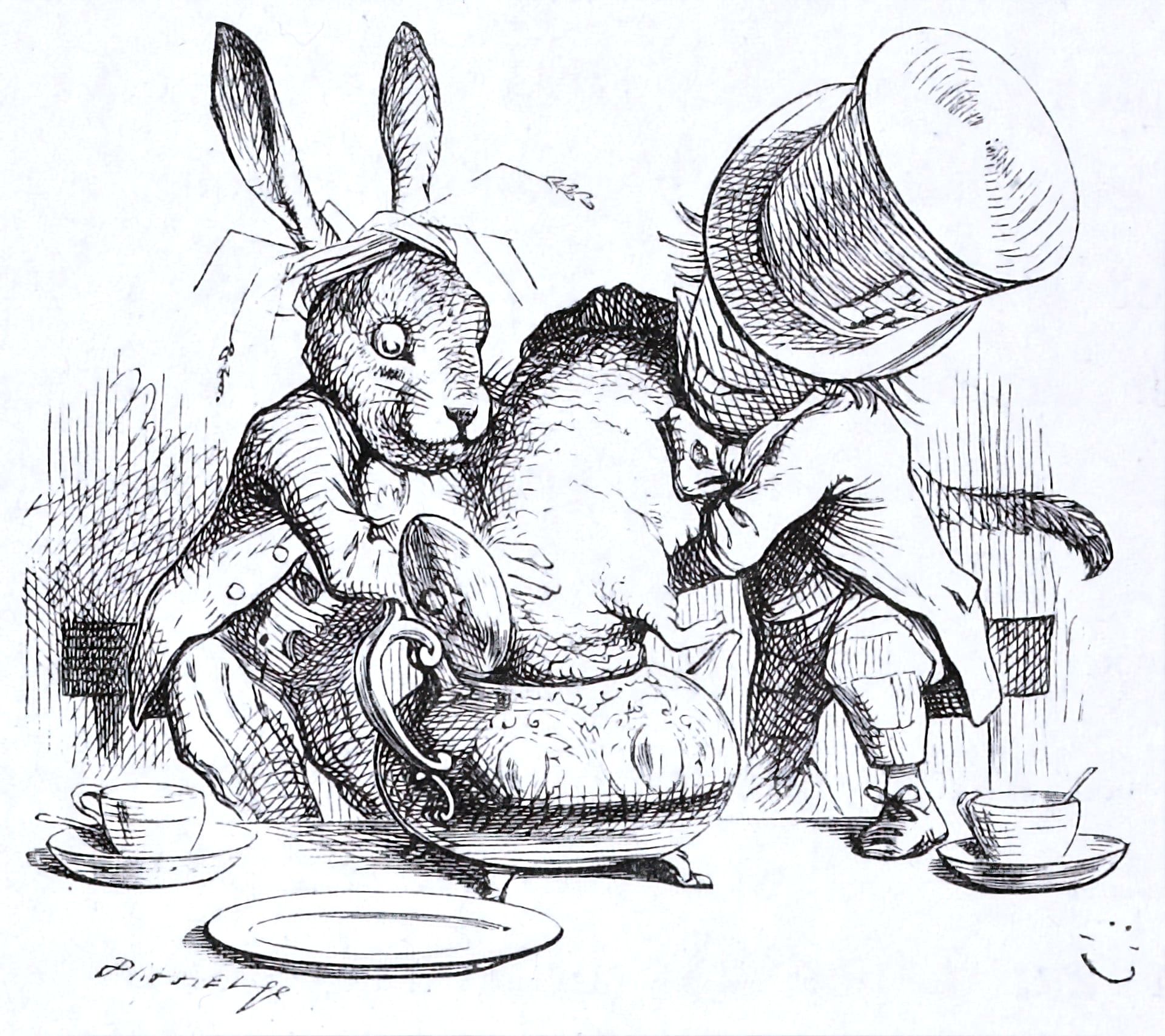

Nel film del 1933, il Cappellaio Matto prende vita grazie all’interpretazione indimenticabile di Edward Everett Horton, attore dalla comicità sofisticata e dall’ironia nervosa, perfetto per incarnare un uomo che non conosce il tempo, o forse lo conosce fin troppo bene. Horton, celebre per i suoi ruoli da gentleman surreale nella commedia americana, veste i panni del Cappellaio come se li avesse cuciti addosso con ago di nonsense e filo di teatro.

Il costume, ispirato fedelmente alle illustrazioni di John Tenniel, è tra i più riconoscibili dell’intera pellicola: un cappello a cilindro spropositato con l’ormai mitica etichetta “10/6” infilata nella tesa (che indicava il prezzo: dieci scellini e sei pence), una giacca abbondante e spiegazzata, un papillon fuori scala e occhi dipinti in modo da risultare sempre sgranati, perennemente in allerta. Eppure, sotto questa estetica grottesca, Horton riesce a creare un personaggio umanissimo: stralunato, logorroico, ma anche fragile, come chi recita per non crollare.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

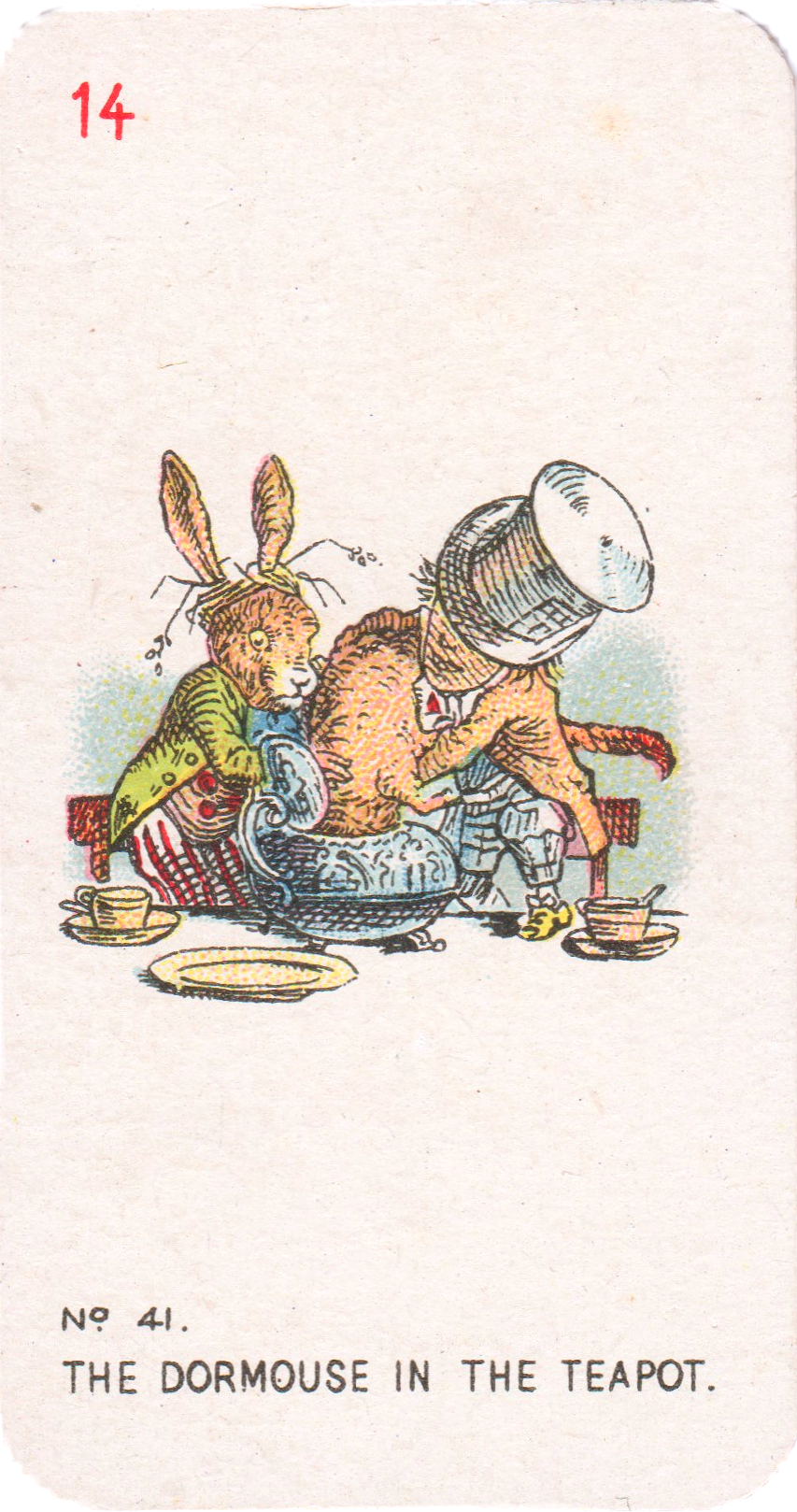

Card n.41 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Pinterest.com

Mad Hatter Edward Everett Horton with the March Hare Charles Ruggles & Charlotte Henry

Pinterest.com

La scena del tè con la Lepre Marzolina e il Ghiro è un vero esercizio di nonsense coreografico: piattini che volano, domande senza risposta, risate fuori tempo massimo. E soprattutto quel momento sospeso in cui il tempo si ribella e smette di scorrere. Horton domina la scena come un direttore d’orchestra del caos, dando voce a un personaggio che non è solo comico, ma quasi inquietante, come se sapesse qualcosa che il resto del mondo ha dimenticato.

Ma prima ancora del cinema, prima delle maschere di cartapesta e delle battute assurde, il Cappellaio Matto potrebbe essere stato reale. E portava un nome singolare: Theophilus Carter.

Theophilus Carter (1894)

Pinterest.com

Ebanista di Oxford, noto in città per la sua eccentricità e per il suo negozio traboccante di invenzioni improbabili, Carter passava le giornate in piedi sulla soglia, sempre con un cappello a cilindro ben calzato sulla nuca. Aveva l’aria di un personaggio da romanzo umoristico: alto, dinoccolato, con tratti marcati e un gusto per il bizzarro. Era conosciuto da tutti studenti, professori, bambini come “il Cappellaio Matto di Oxford”.

Non sappiamo con certezza se Lewis Carroll (che viveva e insegnava a pochi passi) l’abbia osservato con attenzione. Ma si racconta che John Tenniel, chiamato a illustrare il libro, abbia preso ispirazione proprio da Carter per disegnare la figura del Cappellaio: mento appuntito, naso aquilino, cilindro altissimo. Una somiglianza definita “inconfondibile” da più di un contemporaneo.

Le invenzioni di Carter rafforzano il legame con l’universo di Alice: il suo “letto-sveglia idraulico”, ad esempio, aveva lo scopo di catapultare letteralmente il dormiente fuori dal materasso all’ora stabilita. Una trovata perfettamente degna di un tè tra la lepre Marzolina e il Ghiro, più che di un catalogo tecnico vittoriano.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

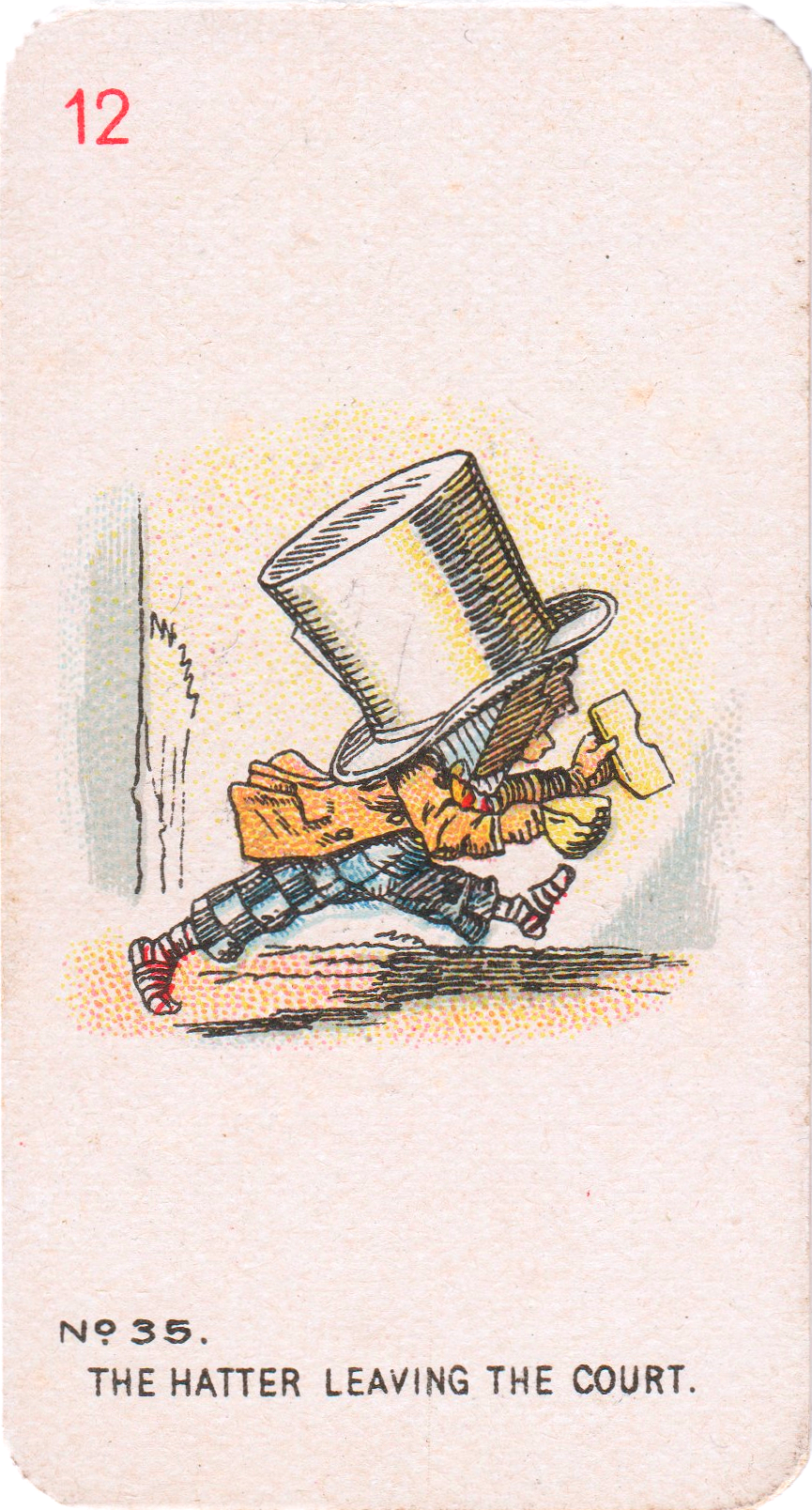

Card n.35 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Il Cappellaio Matto non è solo un personaggio grottesco o un buffone da salotto dell’assurdo: è il riflesso distorto di un mondo che ha perso il controllo del proprio tempo, e forse anche del proprio senso. Che sia interpretato da Edward Everett Horton con gestualità febbrile e voce stonata di logica, o intravisto nelle fattezze eccentriche di Theophilus Carter sulle soglie di Oxford, il Cappellaio resta un simbolo liquido: muta con gli specchi, ma continua a guardarci dritto negli occhi.

Con il suo cilindro troppo alto e la lingua troppo sciolta, ci invita a sederci a un tavolo dove nessuno ha il ruolo che dovrebbe avere, e dove le regole esistono solo per essere riformulate a ogni sorso di tè. In un’epoca che corre veloce, lui è la voce che ci ricorda che forse è proprio nel fermarsi nell’indugiare, nel porre domande senza risposta che possiamo ritrovare un senso di meraviglia.

Nel suo eterno tè delle cinque, il Cappellaio non ci chiede di capire. Ci chiede di ascoltare. E, forse, di sorridere.

IL GATTO DEL CHESHIRE

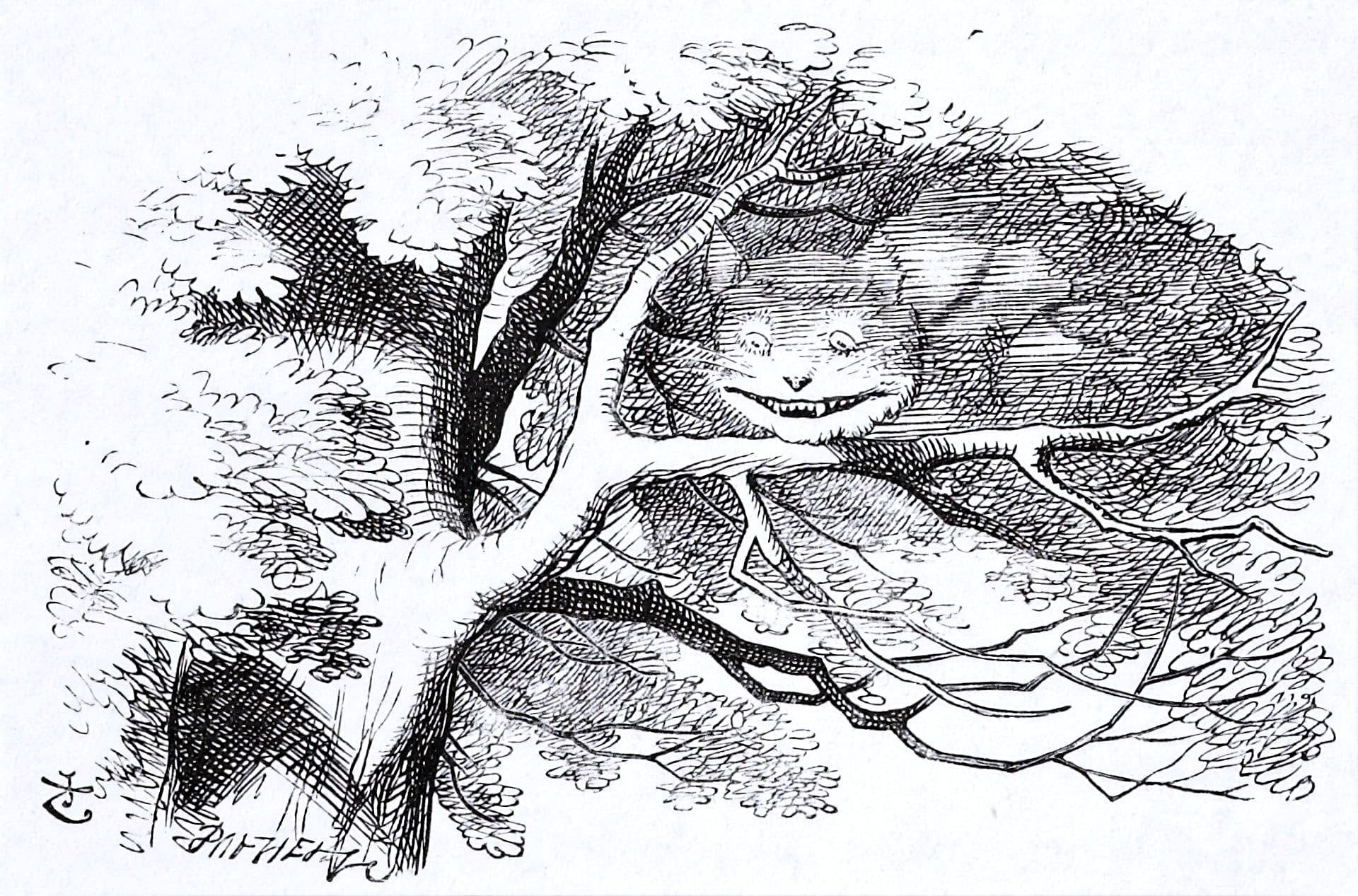

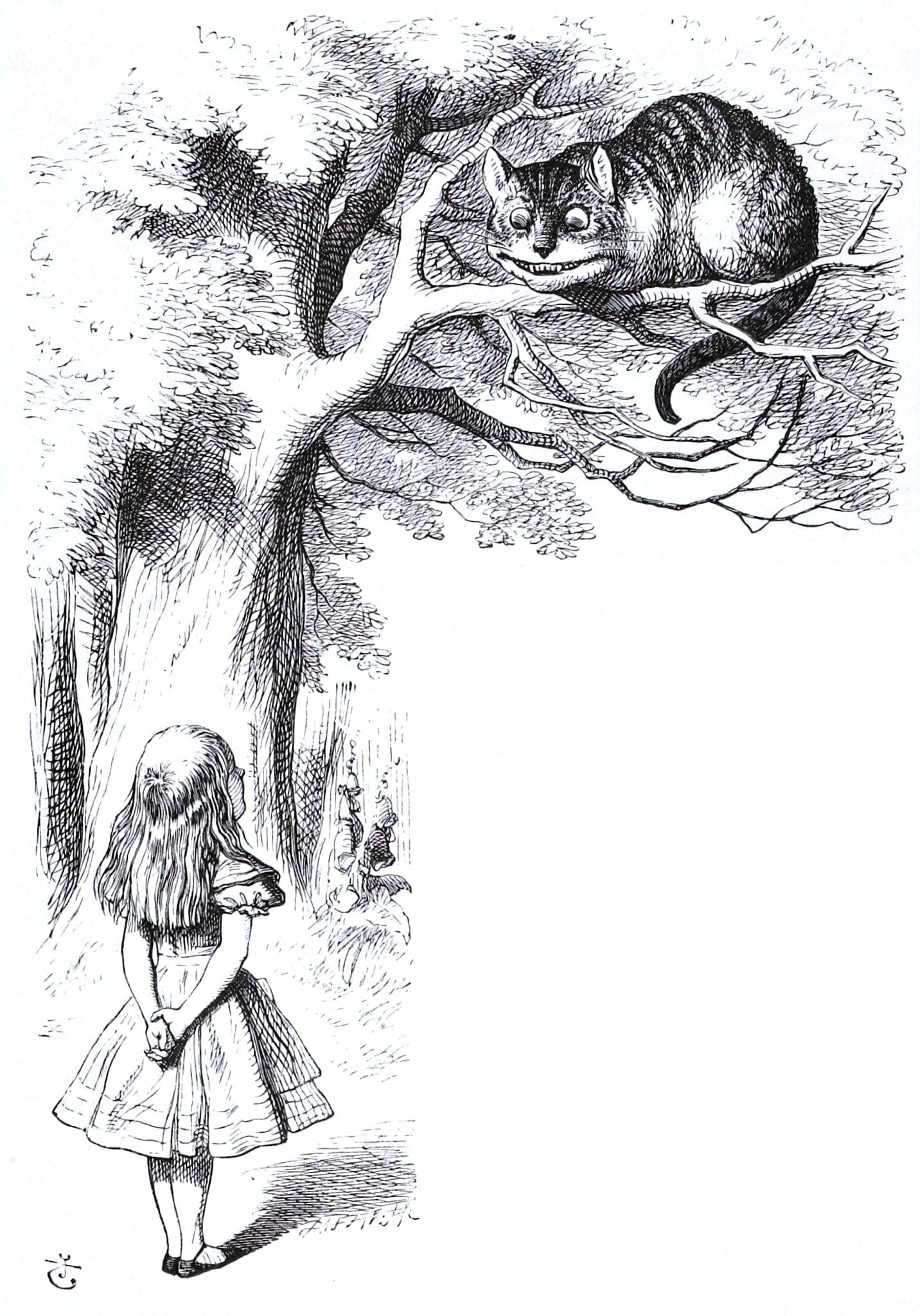

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

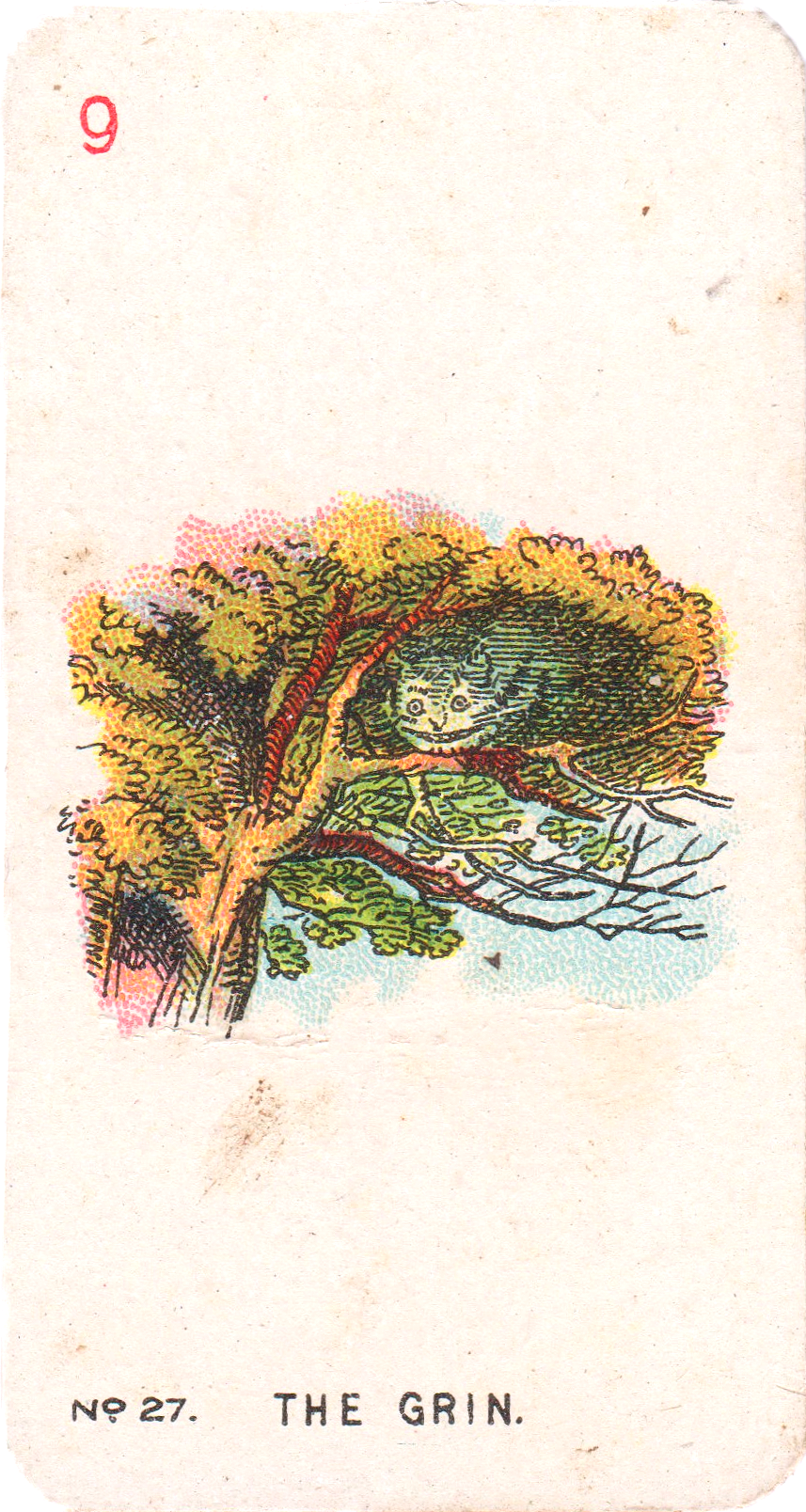

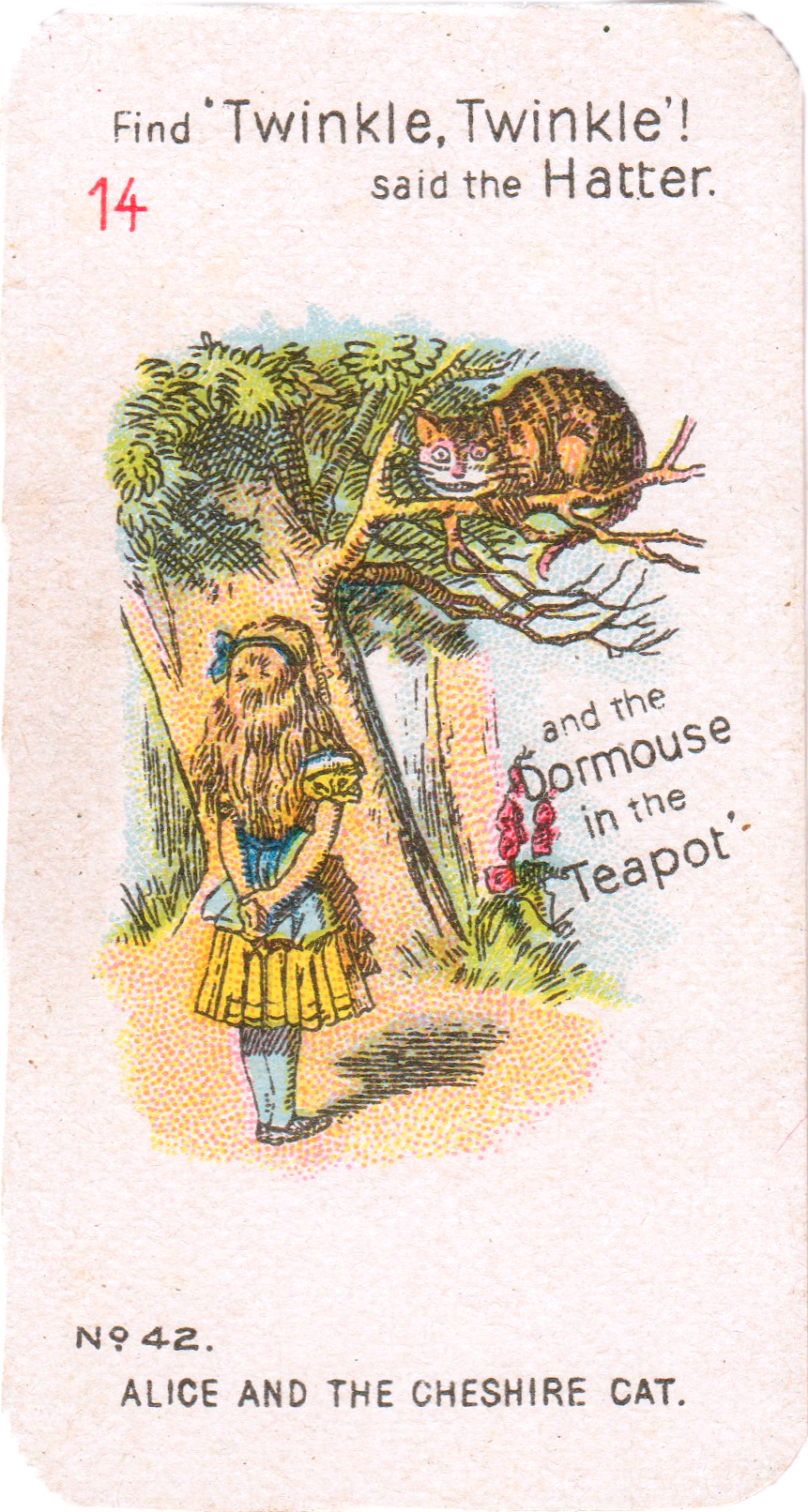

Card n.27 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Richard Arlen & Charlotte Henry

Pinterest.com

Nel caleidoscopico adattamento cinematografico del 1933, il Gatto del Cheshire è una delle apparizioni più misteriose e affascinanti. A differenza di altri personaggi, non ha un corpo che si muove in scena, né un costume teatrale da indossare: è una presenza fluttuante, un volto che appare tra i rami e svanisce lasciando dietro di sé solo un sorriso proprio come nelle illustrazioni di Tenniel.

A prestargli la voce fu Richard Arlen, attore noto per i suoi ruoli da protagonista nel cinema muto e nei primi anni del sonoro. Ma nel caso del Gatto, Arlen non compare fisicamente: la sua interpretazione è puramente vocale, e proprio per questo ancora più evocativa. Il suo tono è calmo, ironico, quasi ipnotico perfetto per un personaggio che non dà risposte, ma semina dubbi.

La rappresentazione visiva del Gatto fu un piccolo prodigio tecnico per l’epoca: una testa felina animata, probabilmente un pupazzo o una maschera meccanica, resa “fantasmatica” grazie a una sovrimpressione ottica. Gli occhi brillano, i baffi si muovono appena, e il sorriso quel celebre sorriso rimane sospeso anche dopo che il volto è svanito. È un effetto semplice ma potentissimo, che anticipa di decenni l’uso simbolico dell’invisibilità nel cinema fantastico.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.42 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Nel contesto del film, il Gatto compare brevemente ma lascia un’impronta indelebile. È lui a introdurre Alice e lo spettatore al concetto di follia come regola, non come eccezione. Le sue frasi sono ambigue, i suoi consigli sembrano più indovinelli che aiuti. Eppure, in quel mondo capovolto, è forse l’unico personaggio che sa esattamente cosa sta accadendo.

La scelta di affidare il ruolo a Richard Arlen fu curiosa e, in un certo senso, geniale: un attore noto per la sua presenza fisica, ridotto a voce e sorriso, diventa l’essenza stessa del Gatto un’idea più che un corpo, un concetto più che un personaggio.

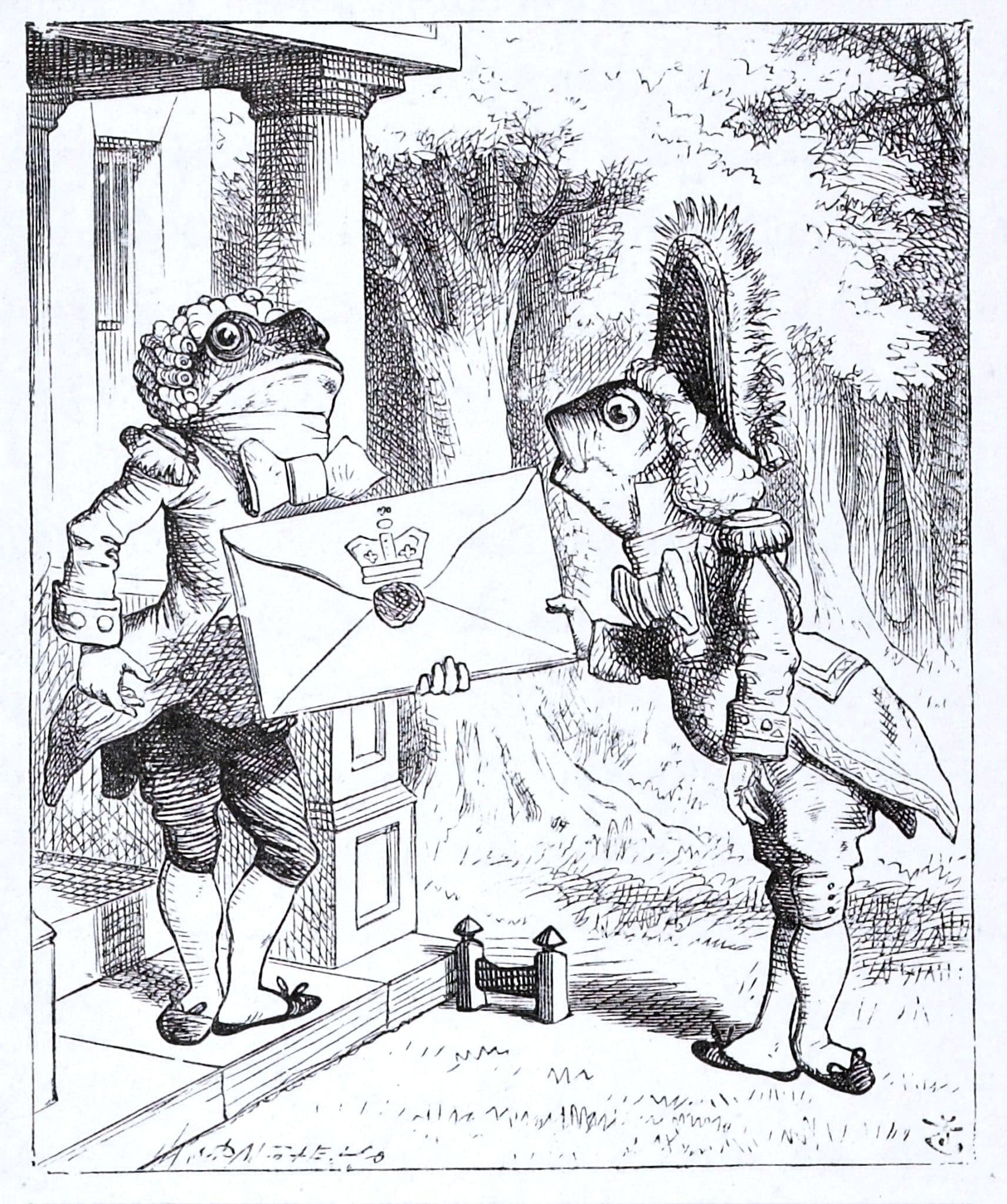

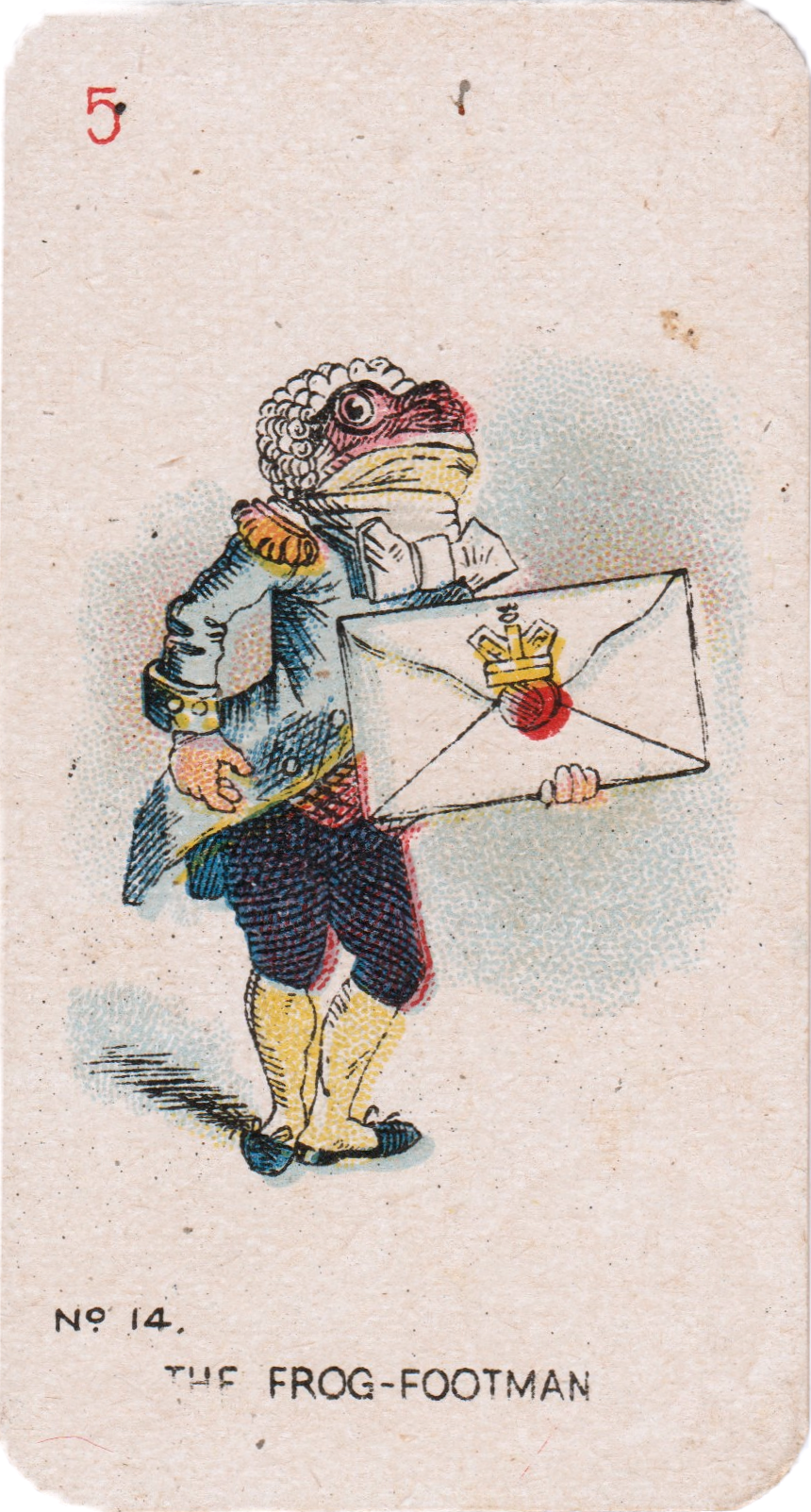

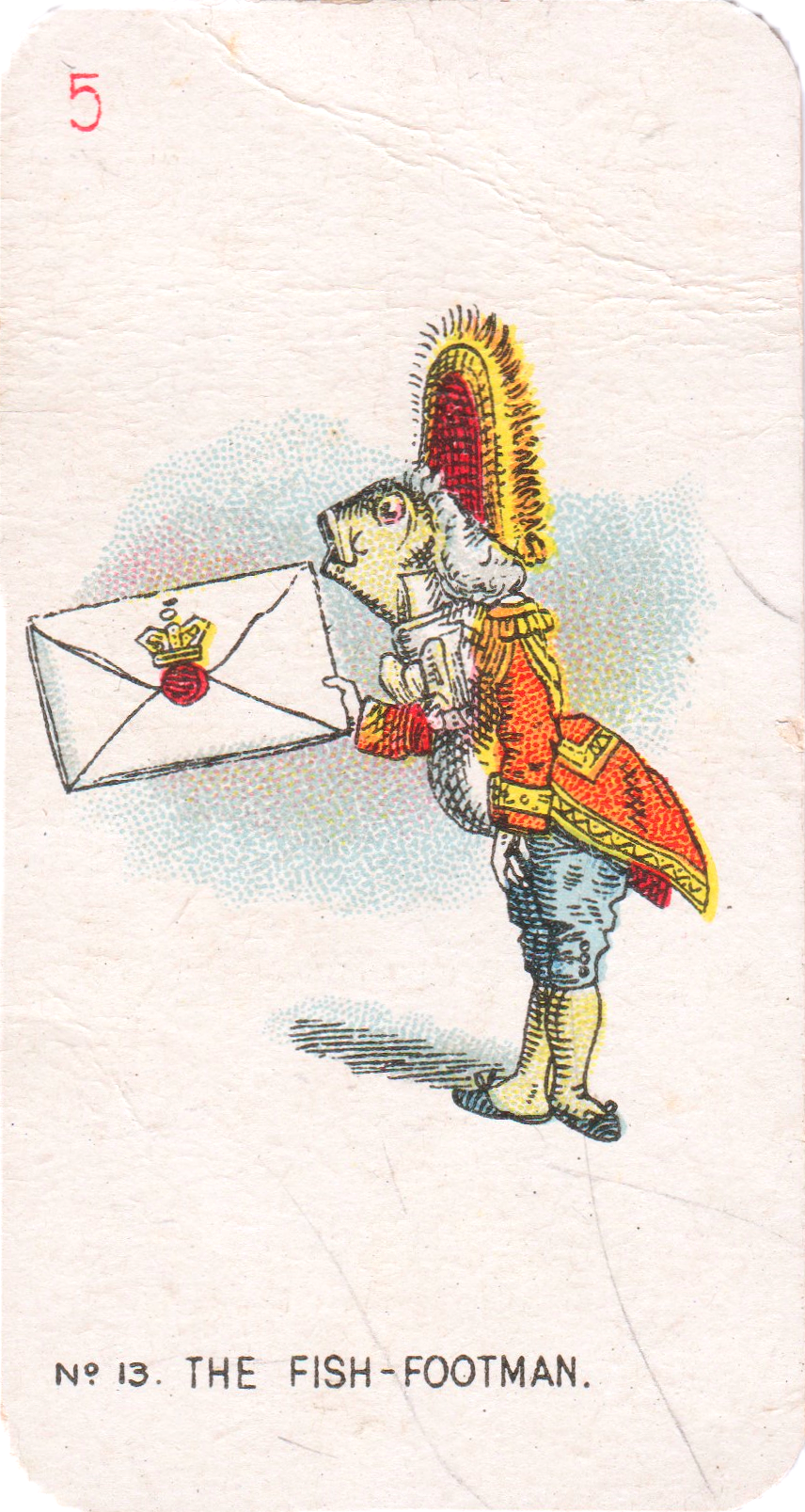

LA RANA E IL PESCE

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.14 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Sterling Holloway

Pinterest.com

Card n.13 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Roscoe Ates

Pinterest.com

Nel film del 1933, tra le pieghe più eccentriche del Paese delle Meraviglie, fanno capolino due personaggi che sembrano usciti da una farsa vittoriana: la Rana e il Pesce, servitori cerimoniali della Duchessa, protagonisti di una scena tanto breve quanto memorabile. A interpretarli furono Sterling Holloway (la Rana) e Roscoe Ates (il Pesce), due attori caratteristi con una spiccata vena comica, perfetti per incarnare l’assurdità burocratica che Carroll amava tanto ridicolizzare.

La scena è tratta dal capitolo in cui Alice si avvicina alla casa della Duchessa e assiste a uno scambio di messaggi tra i due: il Pesce, in livrea da lacchè, consegna un invito ufficiale al servitore Rana, che lo riceve con una lentezza esasperante, tra inchini, balbettii e gesti cerimoniali. Nel film, questa dinamica viene accentuata da costumi grotteschi: la Rana ha occhi sporgenti, pelle rugosa e un abito da maggiordomo troppo largo; il Pesce, invece, è avvolto in una livrea lucida, con pinne rigide e un’espressione perennemente spaesata.

Il contrasto tra i due è comico e surreale: uno balbetta, l’altro annuisce senza capire, e il tutto si svolge con una lentezza esasperata, come se il tempo stesso fosse stato bollito in una zuppa di nonsense. È una scena che sembra uscita da un’opera di Beckett ante litteram, eppure è perfettamente fedele allo spirito di Carroll.

Sterling Holloway, che in seguito sarebbe diventato celebre come voce di Winnie the Pooh, dona alla Rana una voce stridula e un’andatura saltellante, mentre Roscoe Ates, noto per il suo balbettio comico, trasforma il Pesce in un messaggero spaesato, più preoccupato di non inciampare che di consegnare l’invito.

Questa breve interazione è un piccolo gioiello di comicità fisica e nonsense linguistico, e nel film del 1933 diventa una parentesi teatrale, un siparietto che anticipa il caos della cucina della Duchessa e introduce Alice a un mondo dove anche i messaggi ufficiali sembrano giochi di prestigio.

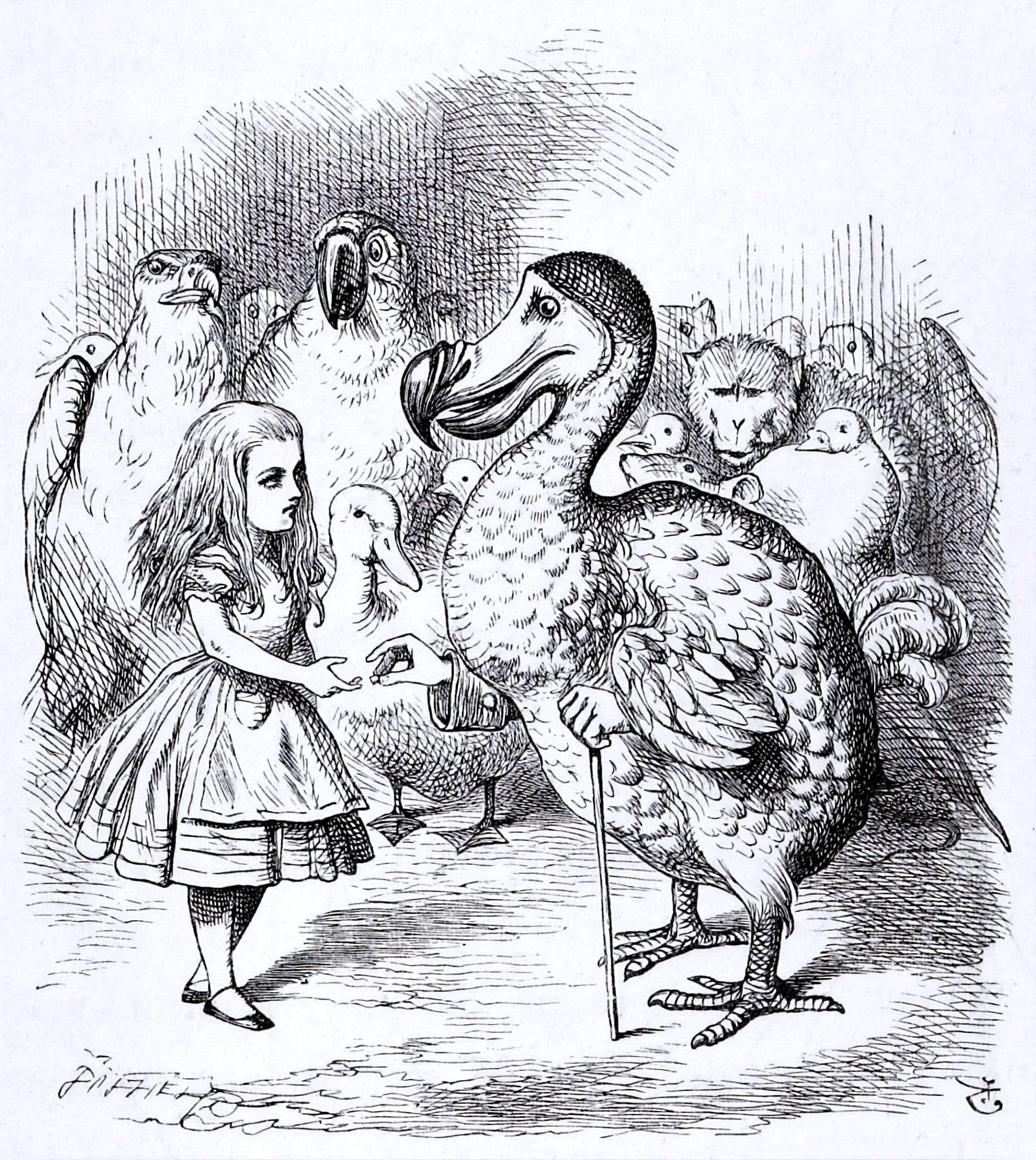

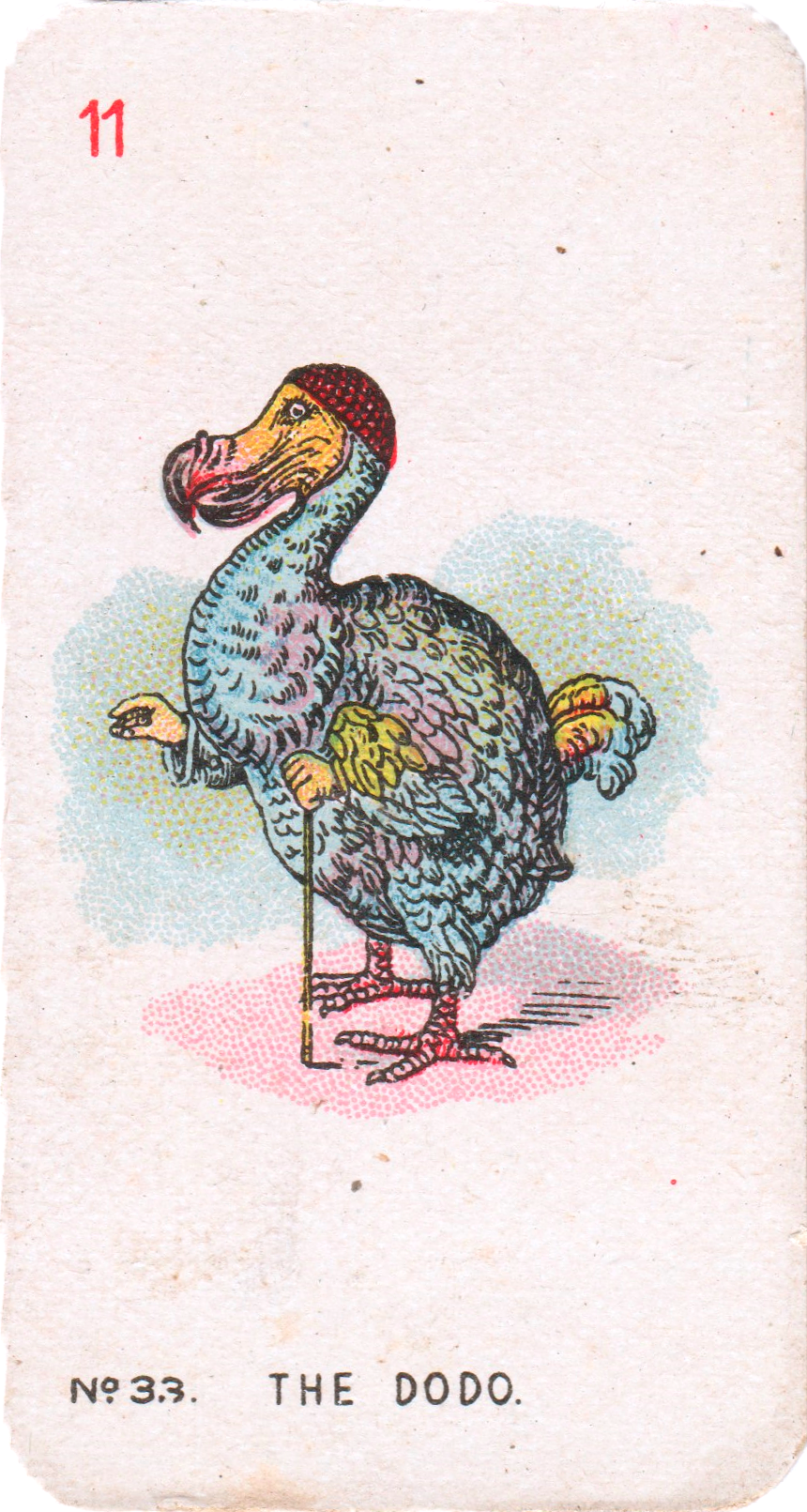

IL DODO

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.33 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Charlotte Virginia Henry e Polly Moran

Pinterest.com

Nel film del 1933, il Dodo è interpretato da Polly Moran, attrice comica nota per i suoi ruoli esuberanti e sopra le righe. La scelta di affidare il ruolo a una donna in un personaggio che nel libro non ha genere definito è già di per sé un tocco surreale, perfettamente in linea con lo spirito del film.

Nel contesto della storia, il Dodo compare nella scena della “corsa scompigliata” (caucus race), uno dei momenti più assurdi e simbolici del libro di Carroll. Nel film, questa sequenza è resa con un tono da parata grottesca, dove il Dodo guida un gruppo di creature bizzarre in una corsa senza inizio né fine, né vincitori né regole. Il suo ruolo è quello di arbitro dell’assurdo, che proclama tutti vincitori e distribuisce premi a caso un’allegoria perfetta della burocrazia e della politica vittoriana.

Polly Moran

Pinterest.com

Il costume di Polly Moran è volutamente caricaturale: un grande becco, piume rigide e un’andatura impettita, quasi militare. La sua voce è squillante, autoritaria, ma anche comicamente fuori luogo. Il Dodo parla con sicurezza, ma dice cose prive di senso logico e proprio per questo diventa una figura di potere ridicolo, che Carroll usava per satirizzare le convenzioni sociali del suo tempo.

Nel film, la scena è breve ma memorabile: Alice osserva, confusa, mentre tutti corrono in cerchio e il Dodo proclama la fine della corsa con solennità teatrale. È un momento che incarna perfettamente il tono del film: nonsense coreografato, con un tocco di critica sociale travestita da piume e beccate.

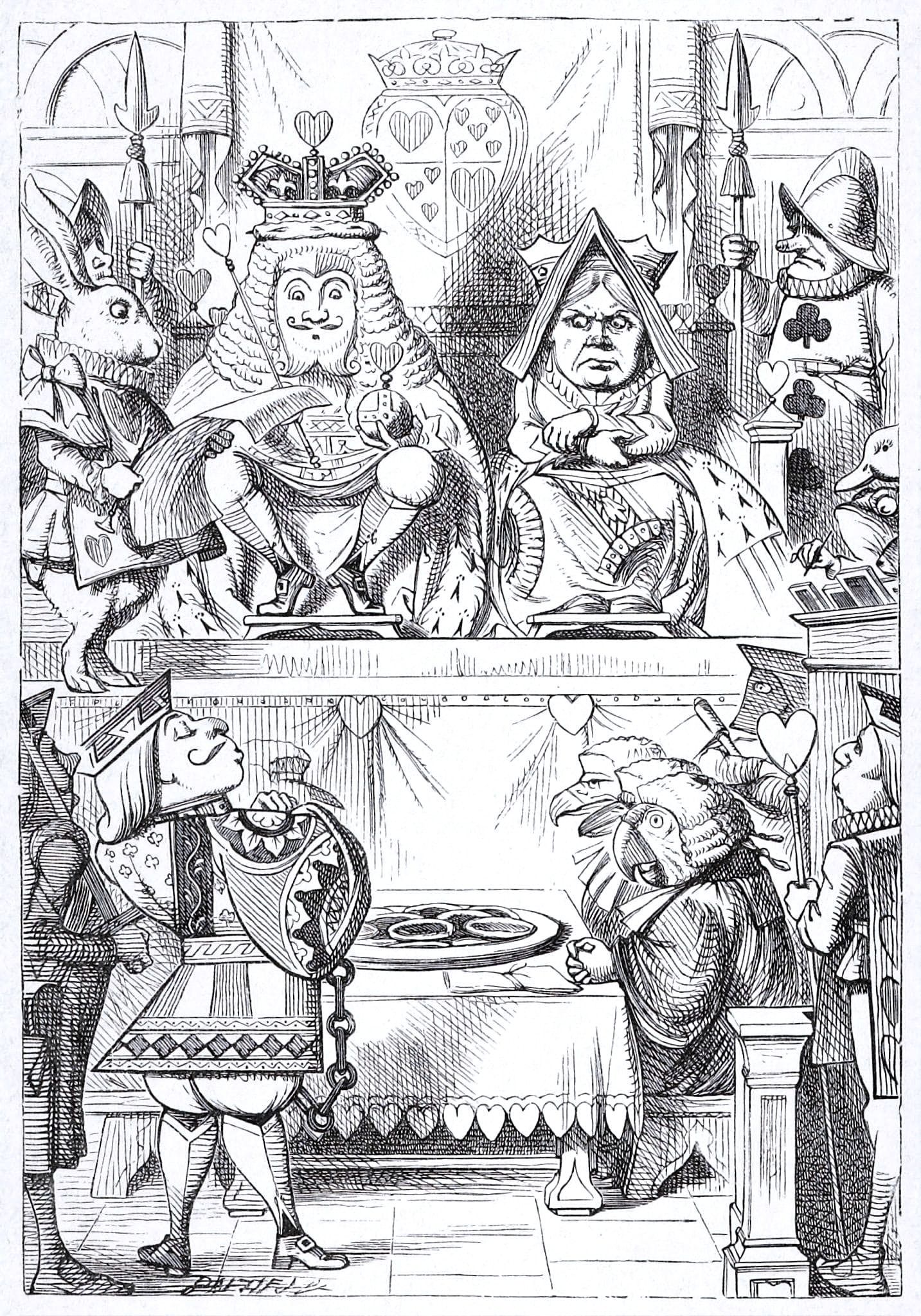

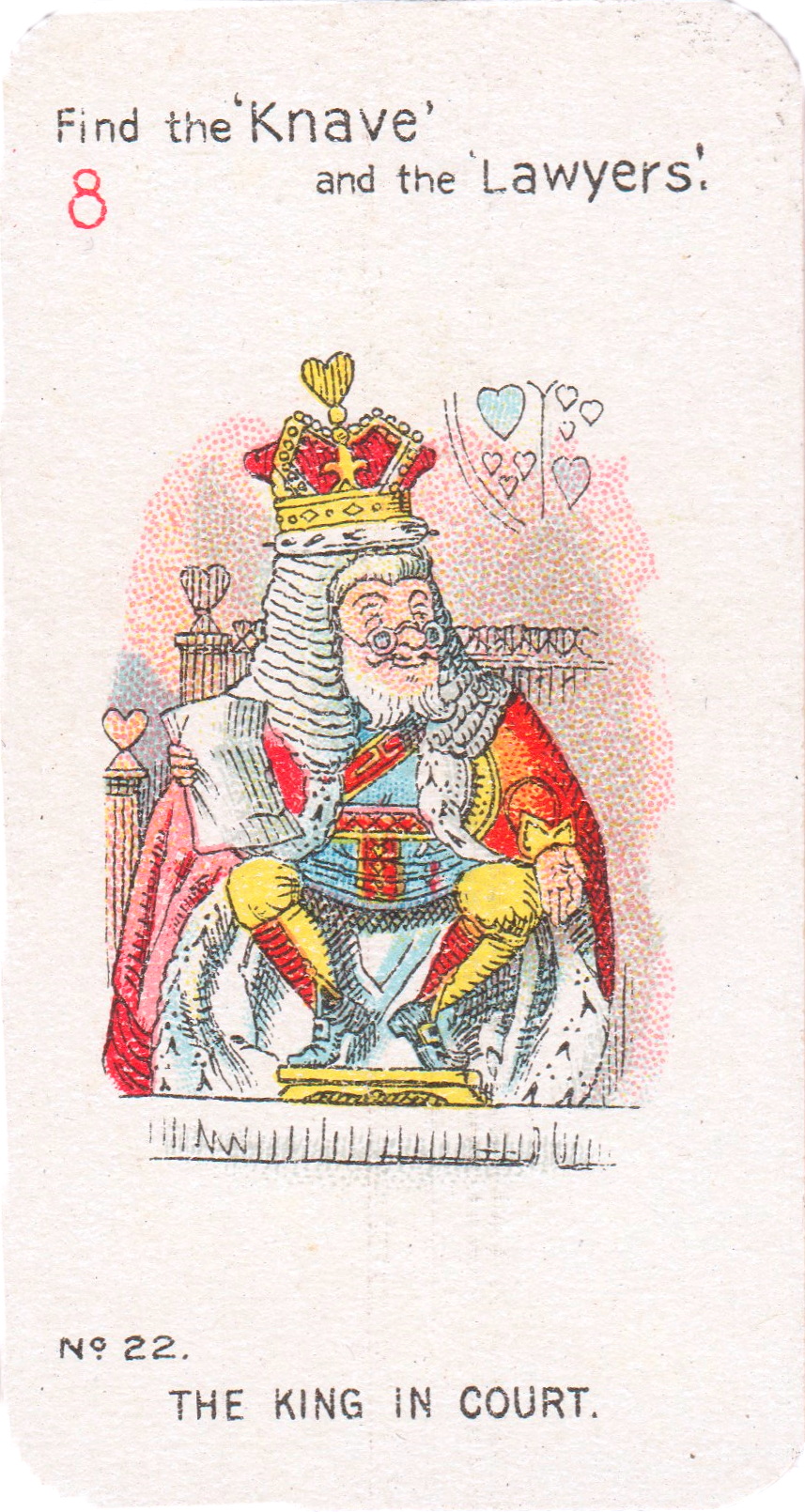

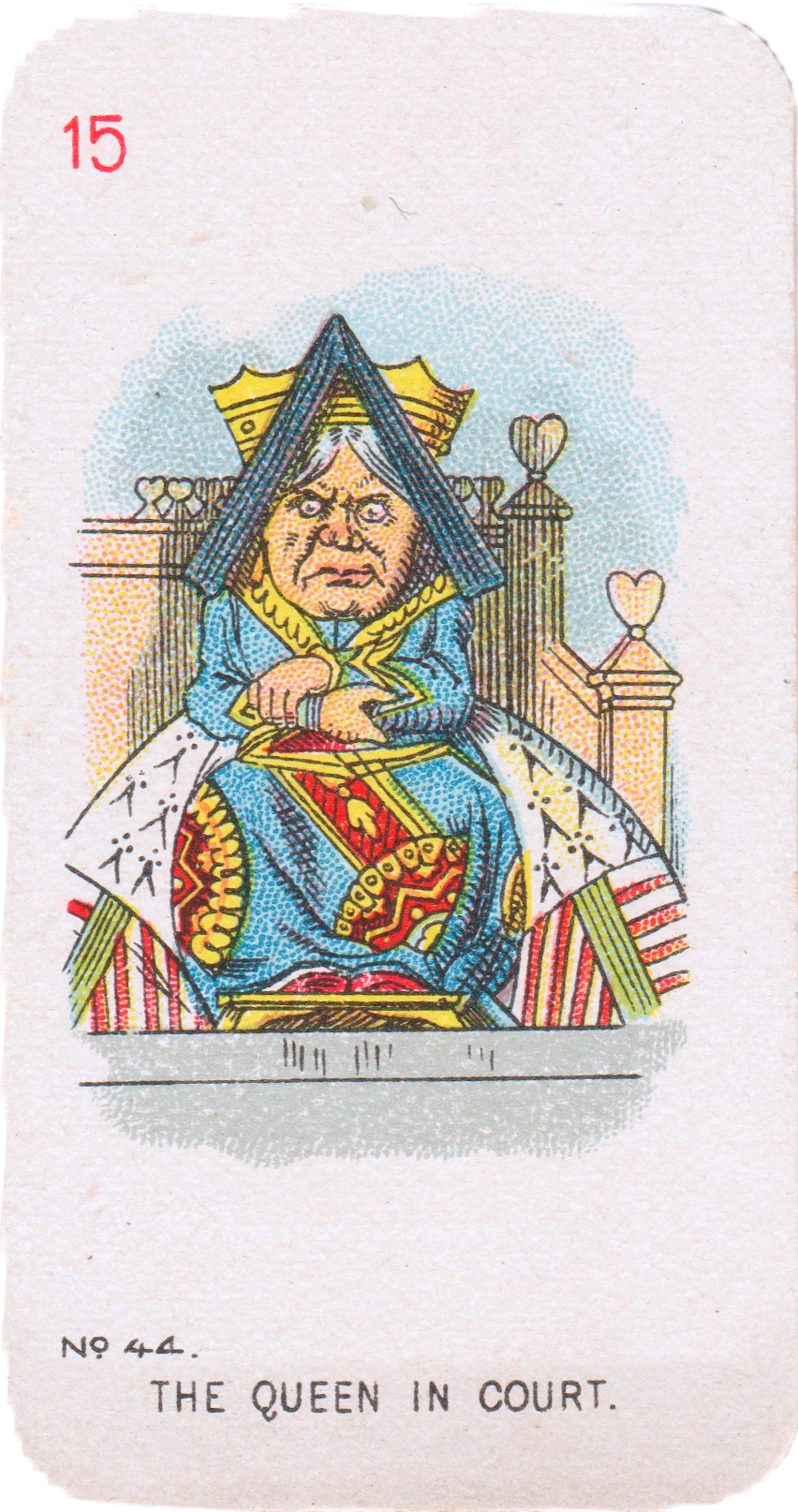

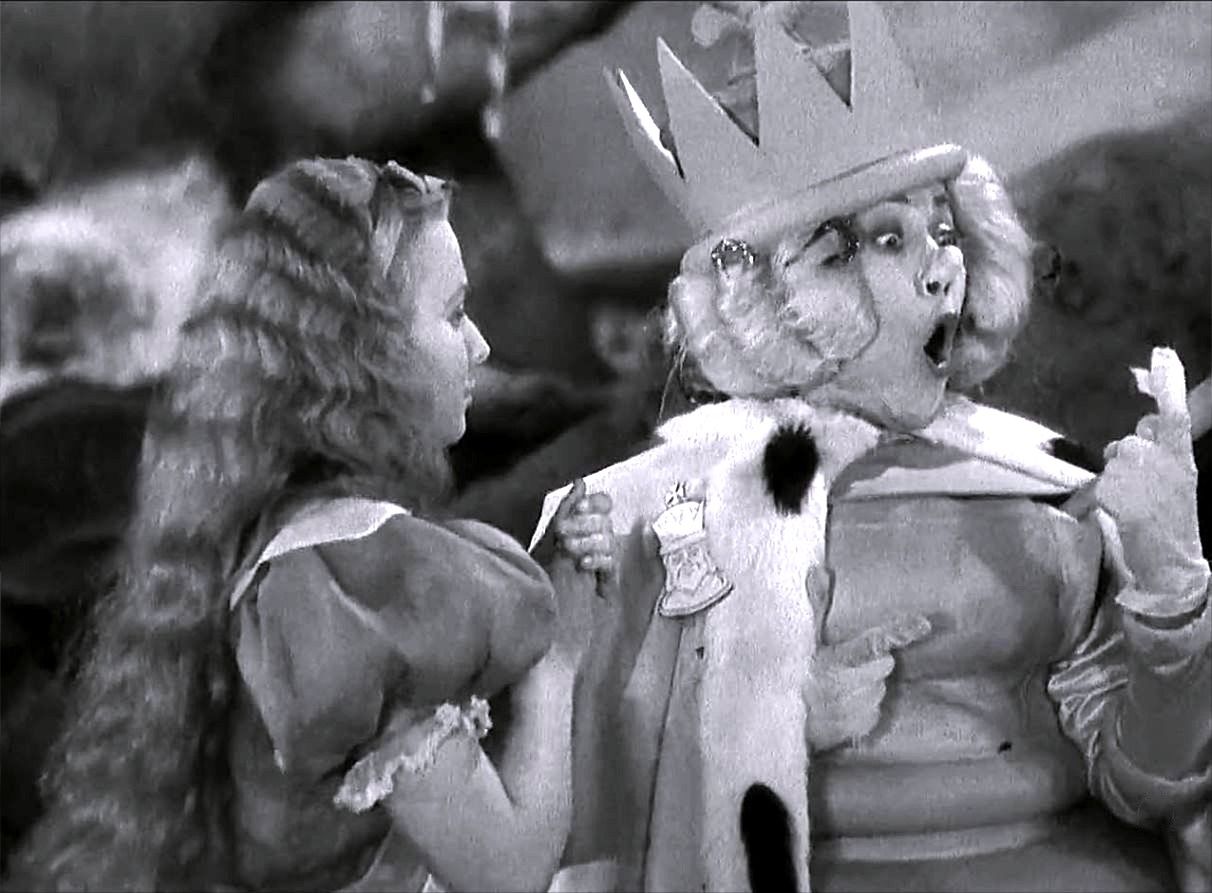

LA REGINA, IL RE E IL FANTE DI CUORI

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.22 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Card n.22 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

May Robson e Alec B. Francis

Pinterest.com

Nel bizzarro carnevale giudiziario del film del 1933, la Regina di Cuori e il Re di Cuori regnano come sovrani scomposti di un regno illogico. Lei, furiosa e teatrale; lui, mite e impacciato. Insieme formano la parodia perfetta del potere vittoriano, sospesi tra teatro e cartapesta, dove la giustizia è solo un’altra partita di carte truccata.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.6 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

A interpretare la Regina c’è May Robson, attrice dal carisma imponente e dalla voce roca come un tamburo da battaglia. Il suo costume è un trionfo di rosso e oro: cuori ovunque, maniche a sbuffo, corona rigida e sguardo fiammeggiante. Ogni sua apparizione è un’esplosione di autorità isterica: “Tagliatele la testa!” diventa un mantra, un tic verbale, un’arma che trasforma ogni contraddizione in sentenza. Robson domina la scena con presenza operistica. La sua Regina non ascolta, non riflette: ordina, accusa, condanna. Eppure, dietro l’eccesso, si intravede una satira feroce del potere che si prende troppo sul serio. È la caricatura di una sovranità che ha perso il contatto con la realtà e forse anche con la grammatica.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.36 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Accanto a lei, Alec B. Francis interpreta il Re di Cuori. Il suo è un personaggio piccolo, gentile, quasi invisibile. Tenta con timidezza di placare la furia della consorte con frasi balbettanti e gesti concilianti. Indossa una corona sproporzionata e un abito cerimoniale che pare troppo grande metafora perfetta del suo ruolo. Durante il processo ad Alice, propone un “piccolo processo” prima della sentenza, ma viene subito zittito. È lui a suggerire clemenza, a ricordare che Alice è solo una bambina. Sussurra giustizia in un mondo che urla vendetta, ma le sue parole si perdono tra soldati-cartoncino e mazzi scompigliati.

Alec B. Francis e May Robson

Pinterest.com

Insieme, Regina e Re sono due aspetti di uno stesso trono fragile: lei è l’arbitrarietà del potere, lui la sua impotenza. Lei grida, lui media. Lei decapita, lui graffia appena la superficie della logica. Sono il caos e il compromesso, il rumore e il silenzio, l’ombra e la luce tremolante di un regno in cui le regole esistono solo per essere sovvertite. Nel film del 1933, questa dinamica è rappresentata con precisione e ironia: ogni scena che li riguarda è un piccolo atto di teatro dell’assurdo, dove la giustizia è un mazzo truccato e il trono è solo un palcoscenico traballante.

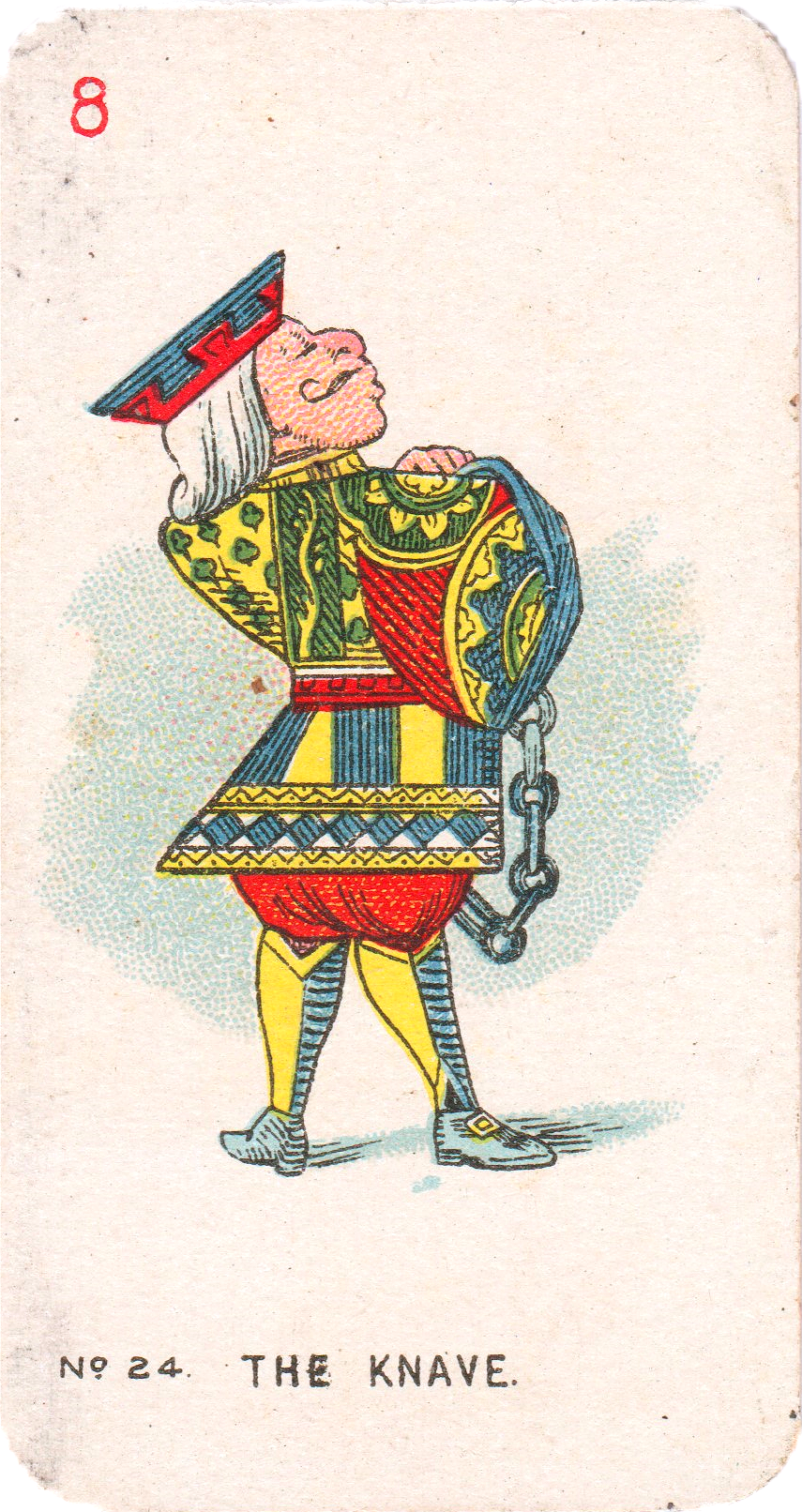

Card n.24 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Nel grande gioco di carte che è il Paese delle Meraviglie, il Fante di Cuori è la figura più fragile e ambigua. Accusato di aver rubato le crostate della Regina, è il centro di un processo che ha già deciso il verdetto prima ancora di iniziare. Eppure, paradossalmente, è anche il personaggio che parla meno, si muove meno, esiste appena.

Nel film del 1933, il Fante è interpretato da William “Billy” Austin, attore specializzato in ruoli secondari e comici. La sua interpretazione è volutamente dimessa: occhi bassi, postura rigida, espressione perennemente confusa. Indossa un costume da carta da gioco che lo rende quasi indistinguibile dagli altri soldati, come se fosse stato scelto a caso dal mazzo per essere sacrificato sull’altare della giustizia farsesca.

Durante il processo, il Fante non si difende. Si limita a negare con voce flebile, mentre attorno a lui si agitano testimoni improbabili: il Cappellaio Matto, la Cuoca della Duchessa, persino un biglietto anonimo che nessuno sa chi abbia scritto. Il Re cerca di mantenere una parvenza di ordine, ma la Regina urla già la sentenza: “Tagliategli la testa!”. Il Fante resta lì, immobile, capro espiatorio perfetto in un mondo dove la colpa è solo una formalità.

La sua funzione narrativa è sottile ma potente: è l’innocente sacrificato, il simbolo di un sistema che ha perso ogni contatto con la logica. Non è un personaggio da ricordare per ciò che fa, ma per ciò che subisce. E proprio per questo, nella sua silenziosa presenza, diventa una delle figure più tragiche e moderne del film.

Nel contesto visivo del 1933, il Fante è anche un elemento di contrasto: mentre la Regina esplode in rosso e oro, e il Re si agita tra pergamene e proclami, lui resta bianco, piatto, quasi cancellato. È la carta che nessuno vuole giocare, ma che tutti usano per dimostrare di avere il mazzo in mano.

Card n.23 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

E in quel mazzo, una carta merita attenzione speciale: la n. 23 della serie Carreras, intitolata “The Lawyers”. A prima vista sembra un semplice quadretto grottesco con tre volatili togati… ma guardando bene l’illustrazione di Tenniel, si scopre che quei tre giudici-pennuti, seduti in basso a destra del tribunale nel processo contro il Fante, sono proprio gli stessi ritratti nella card n. 23 della serie Carreras.” Indossano toghe, parrucche, e osservano impassibili una scena che è già condanna.

Davanti a loro, sul tavolo del processo, compaiono persino le famigerate crostate: le stesse rubate dal Fante secondo l’accusa. Una prova tanto esplicita quanto assurda, esposta come dessert più che come indizio forense.

La Carreras, con occhio teatrale, estrapola quel dettaglio marginale della tavola di Tenniel e lo trasforma in una miniatura giuridica nonsense: tre uccelli giudicanti, crostate in evidenza, e uno sguardo beffardo sulla giustizia del Paese delle Meraviglie.

Curiosamente, l’attore che interpreta il Fante, William “Billy” Austin, ricompare anche più avanti nel film sotto piume e ruggiti nei panni del Grifone. È una metamorfosi ironica e perfettamente carrolliana: l’uomo accusato e silenziato diventa una creatura mitologica, burbera e logorroica, che guida Alice verso la spiaggia della Falsa Tartaruga. Un doppio ruolo che riflette i due estremi del nonsense: l’essere cancellato e l’essere sopra le righe. Due personaggi, due maschere, una sola faccia stralunata del Paese delle Meraviglie

LA CUOCA

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.26 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Tra i vapori e le urla della cucina più insensata del Paese delle Meraviglie, si aggira una figura scomposta e pericolosamente casalinga: la Cuoca della Duchessa, interpretata da Lillian Harmer. Capelli in subbuglio, grembiule lurido, mestolo brandito come un randello, questa Cuoca è più un’arma di distruzione culinaria che un personaggio di supporto. Nel film del 1933, appare in una delle scene più claustrofobiche e slapstick: la cucina della Duchessa è un luogo tossico, pieno di fumo e urla, dove il pepe vola più dei dialoghi. Lillian Harmer, attrice caratterista spesso associata a ruoli di cameriere, infermiere e domestiche, qui si libera di ogni moderazione e offre una performance fisica, rumorosa e minacciosamente buffa. Non dice molto non serve: sono i suoi movimenti, esasperati come in un cartone animato, a raccontare tutto. Ogni volta che Alice apre bocca, la Cuoca lancia qualcosa; ogni tentativo di logica è sommerso da colpi di mestolo, starnuti e pentole che rimbalzano sulle pareti. Nel contesto visivo e simbolico del film, la Cuoca è un’esplosione di caos domestico: distrugge le regole della buona creanza con la stessa disinvoltura con cui rovescia il pepe nella zuppa. La sua presenza suggerisce che anche la casa, luogo dell’ordine e della cura, nel Paese delle Meraviglie è diventata una trincea grottesca. E mentre la Duchessa stringe tra le braccia un bambino urlante (che presto diventerà un maialino), la Cuoca agisce come uno spirito impazzito del focolare violenta, incontenibile, assurda. Harmer riesce a rendere questo personaggio minuscolo una scheggia impazzita nel grande meccanismo surreale del film. Come il Cappellaio o la Regina, anche la Cuoca è una caricatura estrema, un ingranaggio traboccante in una macchina già delirante. È una furia culinaria con il grembiule, un’infermiera che invece di curare, pesta, lancia e insaporisce tutto con follia

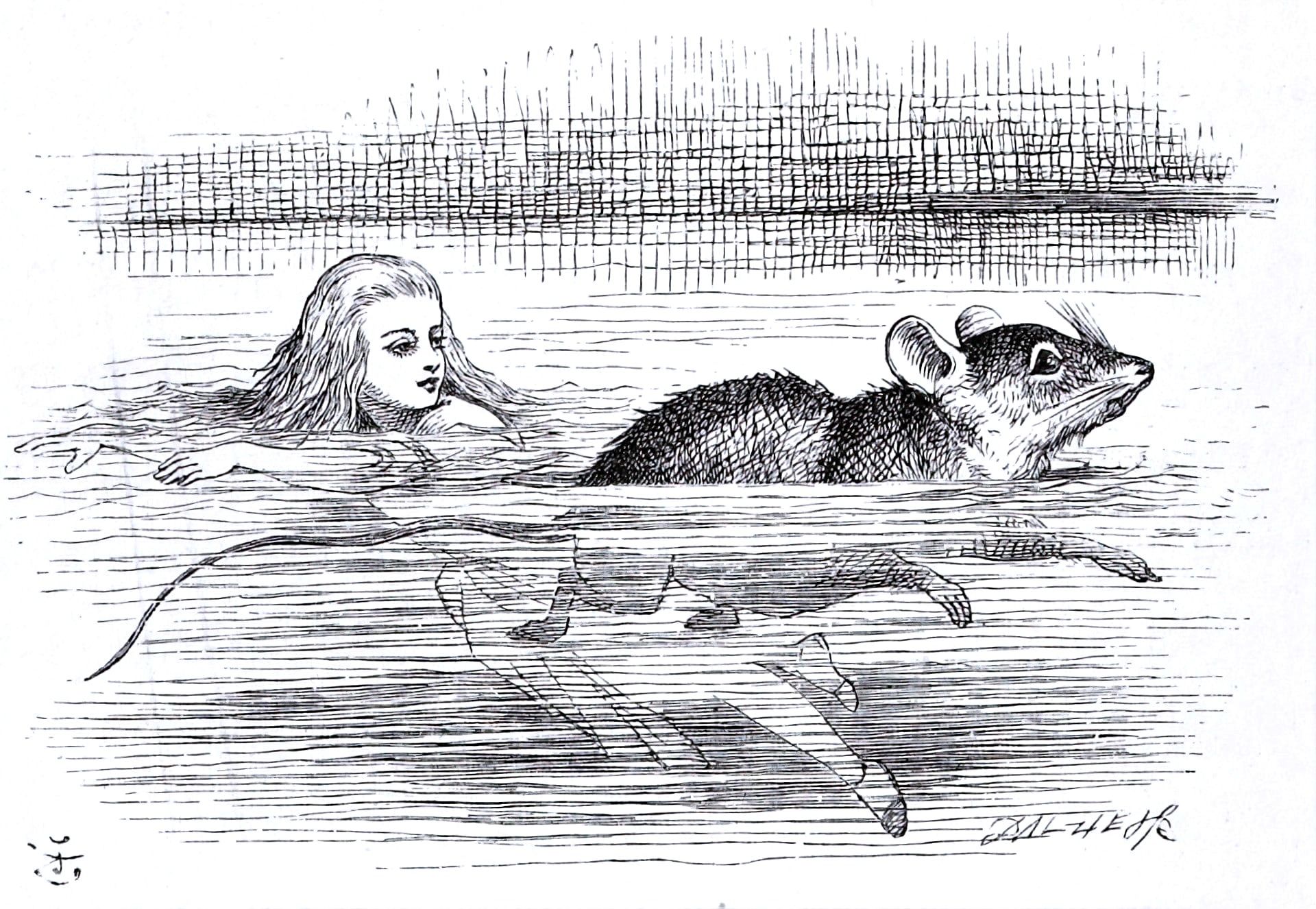

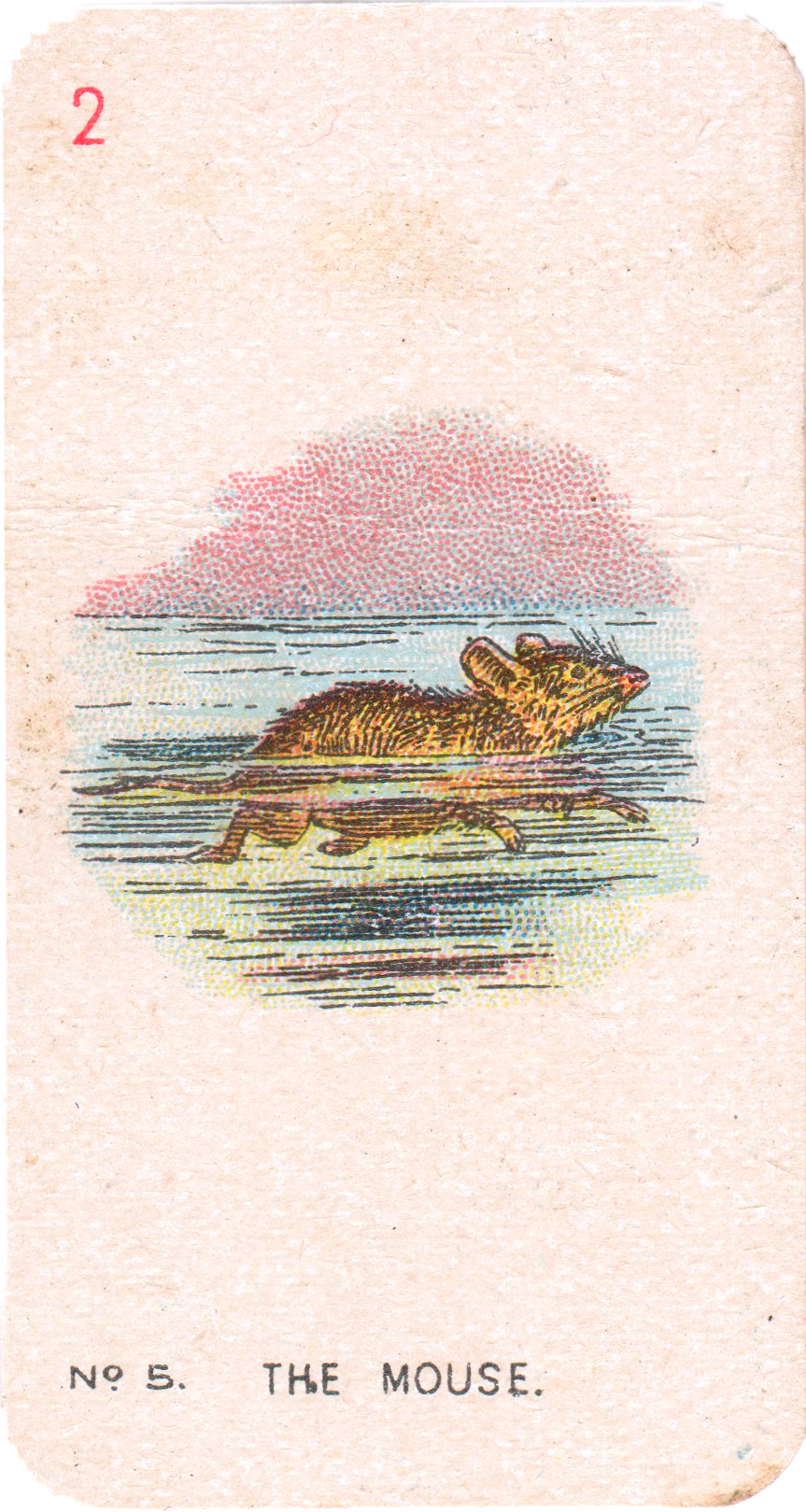

IL TOPO

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.5 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Charlotte Henry e Raymond Hatton

IMBD

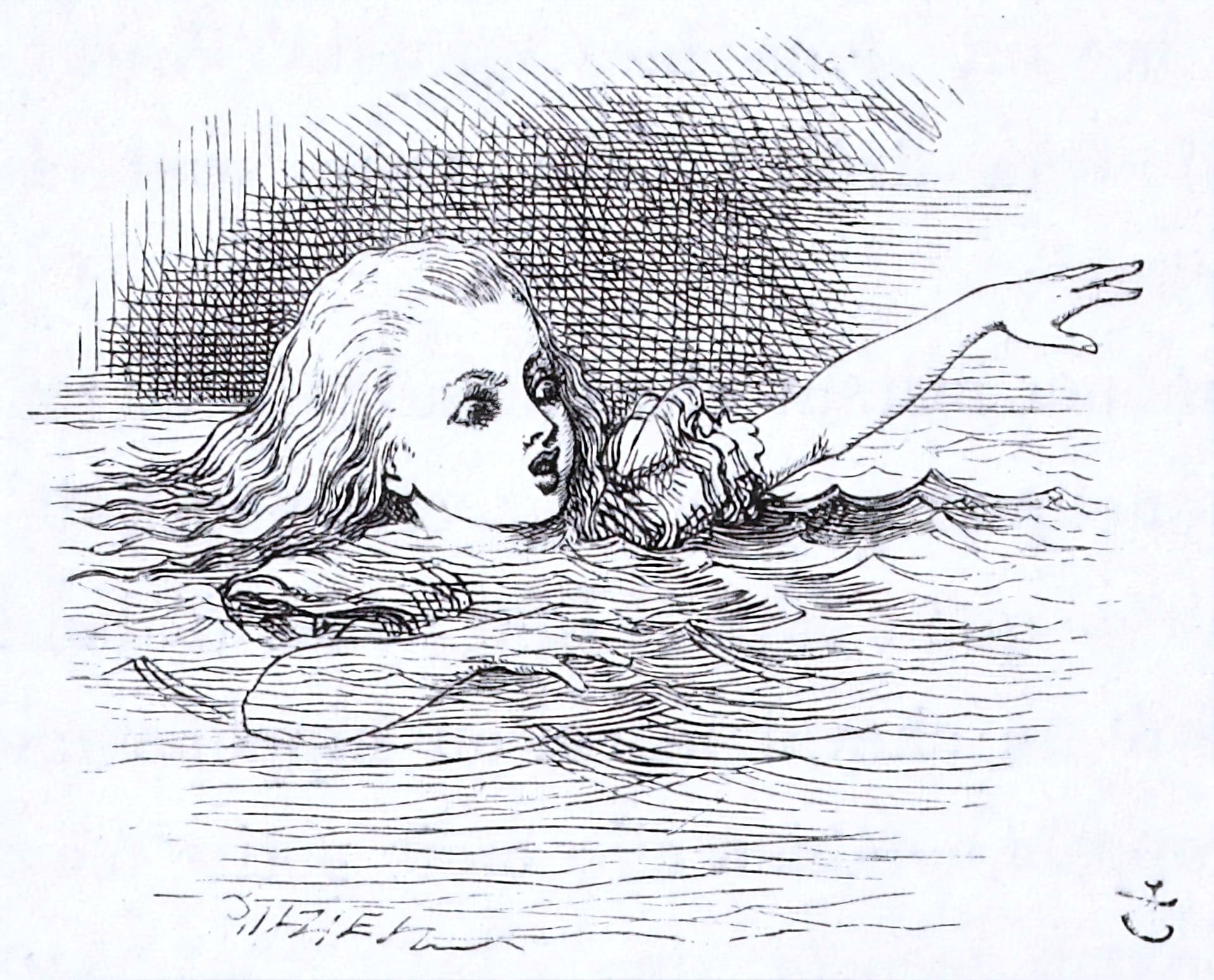

Nel mare salato delle lacrime, tra piume bagnate e code fluttuanti, emerge una figura piccola, offesa e tremendamente permalosa: il Topo. La sua apparizione è breve, ma carica di quella malinconia surreale che attraversa tutta la prima parte del film del 1933.

Card n.67 CINEMA STARS

GALLAHER LTD (1926)

(collezione personale)

Interpretato da Raymond Hatton, attore veterano del cinema muto e sonoro, il Topo è una creatura che sembra uscita da un’aula di tribunale vittoriana, con il suo abito da gentiluomo e lo sguardo severo di chi ha già visto troppe assurdità per stupirsi ancora.

Nel libro di Carroll, il Topo è il primo personaggio con cui Alice tenta di instaurare un dialogo razionale fallendo miseramente. Nel film, questa dinamica è mantenuta con grazia e ironia: Alice cerca di consolarlo, ma finisce per offenderlo con un commento sulle trappole per topi. In quella scena, immersa tra onde e piume bagnate, l’immagine di Alice che nuota nella pozza di lacrime restituisce l’assurdità fiabesca del momento.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.6 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Il Topo si allontana indignato, lasciando dietro di sé una scia di dignità ferita e baffi bagnati.

Raymond Hatton, con il volto truccato da roditore e una voce leggermente nasale, riesce a rendere il personaggio più umano che animale. È un Topo che non corre, ma cammina con passo indignato; non squittisce, ma argomenta. La sua interpretazione è tutta giocata su sottili sfumature di sarcasmo e risentimento, come se il Topo fosse l’unico abitante del Paese delle Meraviglie a rendersi conto dell’assurdità che lo circonda e a non trovarla affatto divertente.

Il costume è semplice ma efficace: grandi orecchie, muso appuntito, e un completo da piccolo burocrate del nonsense. Hatton, che nella sua carriera aveva interpretato cowboy, scienziati pazzi e criminali da saloon, qui si trasforma in una creatura offesa dalla grammatica e dalla logica, perfettamente a suo agio in un mondo dove le lacrime diventano oceani e le parole si confondono con le code.

Il Topo non torna più nel film, ma la sua breve apparizione lascia un’eco: è il primo personaggio che mostra ad Alice la fragilità emotiva degli abitanti del Paese delle Meraviglie, e forse anche la loro umanità nascosta sotto maschere e pellicce.

Rose da dipingere, Teste da tagliare

Le carte al servizio della Regina di Cuori

Charlotte Henry, May Robson e Alec B. Francis

IMBD

In un regno in cui il rosso delle rose è legge e i verdetti piovono senza processo, anche una carta da gioco può diventare carnefice o servitore. Alcune spennellano bugie su petali sbagliati, altre sollevano asce su ordine della sovrana. Sono le carte basse del Paese delle Meraviglie, pezzi apparentemente secondari ma centrali nella messa in scena del potere capriccioso. Questo è il loro racconto.

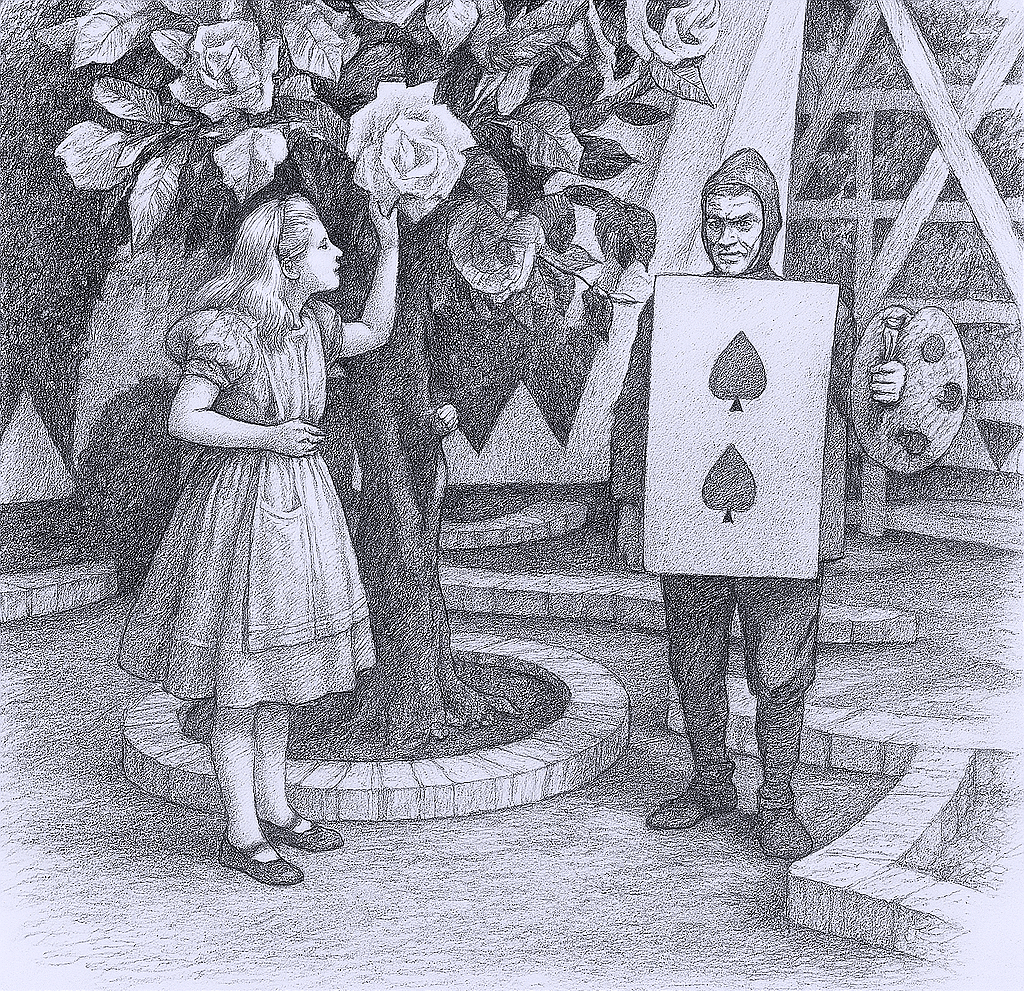

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

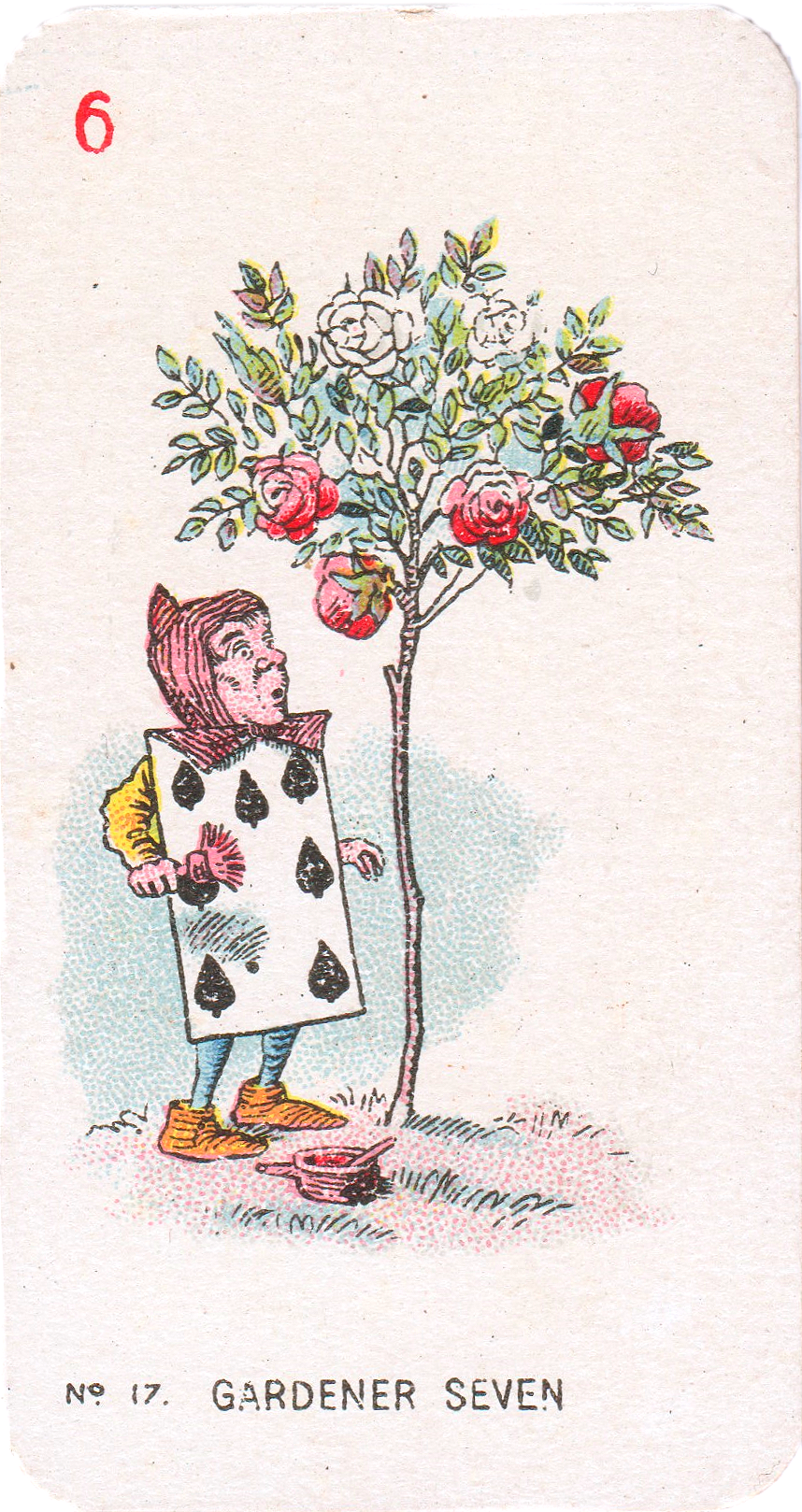

Card n.17 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

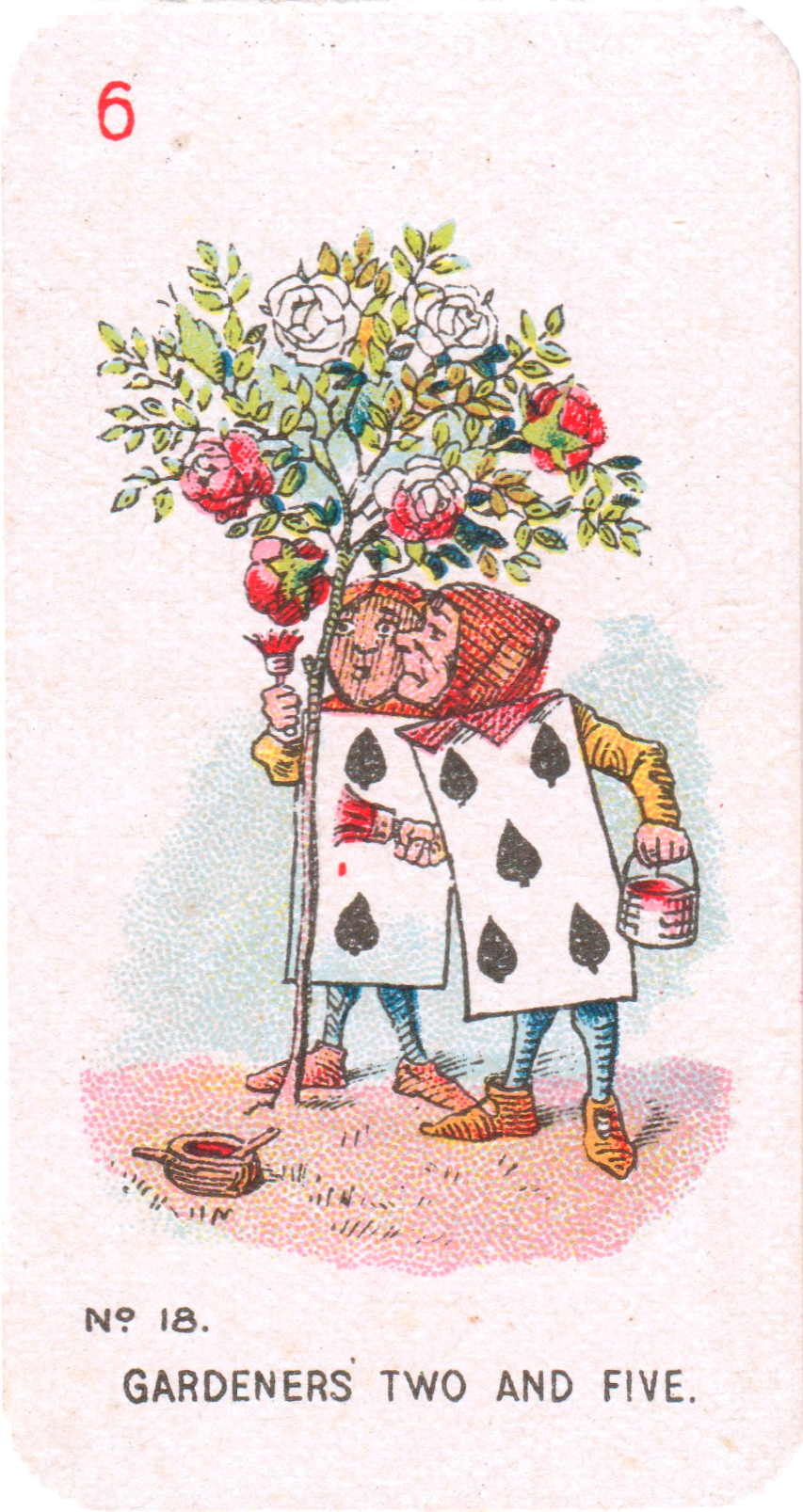

Card n.18 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Disegno della scena del Film - Charlotte Henry e Billy Bevan

(Copilot AI)

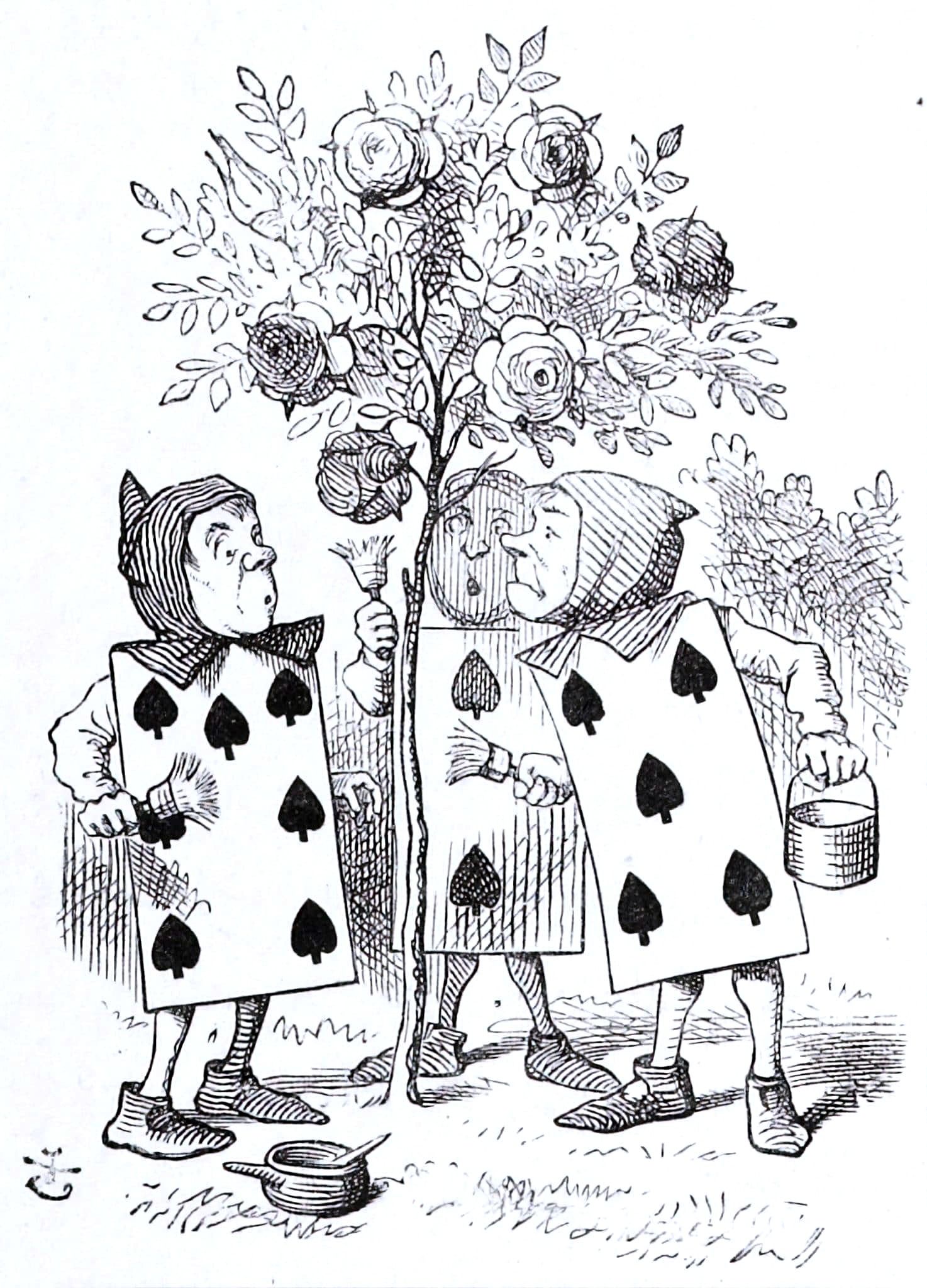

Tutto comincia nel giardino della Regina. Un cespuglio di rose bianche si erge dove dovrebbero esserci rose rosse. Errore fatale. Tre giardinieri il Due, il Cinque e il Sette di Picche sono intenti a dipingere i fiori con vernice rossa, nel disperato tentativo di mascherare l’offesa botanica. È l’episodio più parodistico e tragico del nonsense carrolliano: la pittura come bugia regale, l’apparenza come unica verità ammessa.

Nelle illustrazioni di John Tenniel, i tre compaiono con cappucci, secchi e pennelli in mano. Hanno l’aspetto di servitori medievali travestiti da carte, e si muovono piegati sotto il peso del terrore regale. Nella serie Carreras (1930), due figurine immortalano questo momento: una raffigurante il Due e il Cinque insieme, un’altra dedicata al Sette in solitaria. Dettagli come la vernice che cola, le pieghe dei cappucci, le pose impacciate: tutto richiama il disegno originale con una fedeltà impressionante.

Queste carte non alzano mai la voce. Non sfidano. Semplicemente, cercano di correggere l’errore eseguendo ordini illogici. Sono l’essenza del servilismo parodico, eppure proprio per questo indimenticabili.

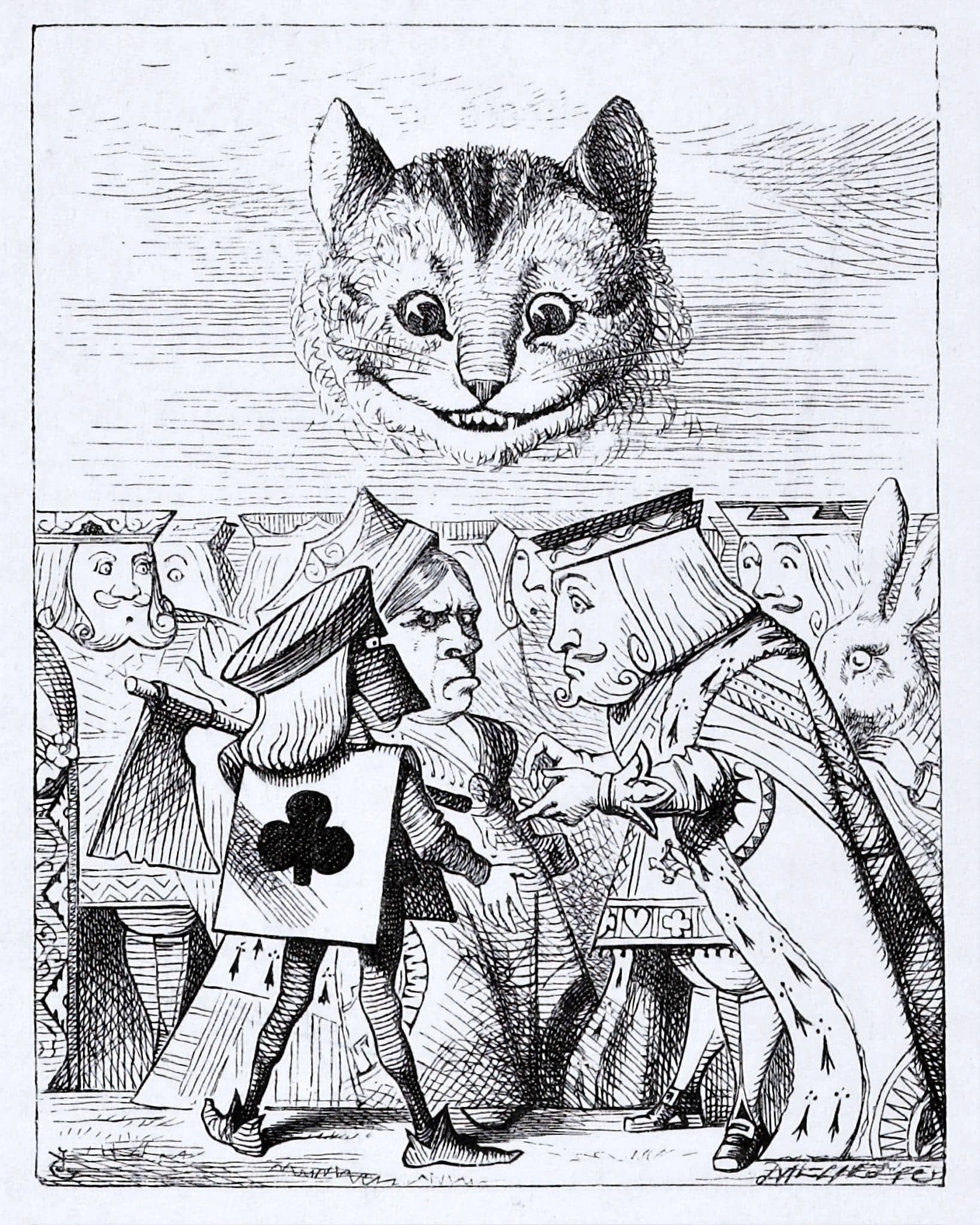

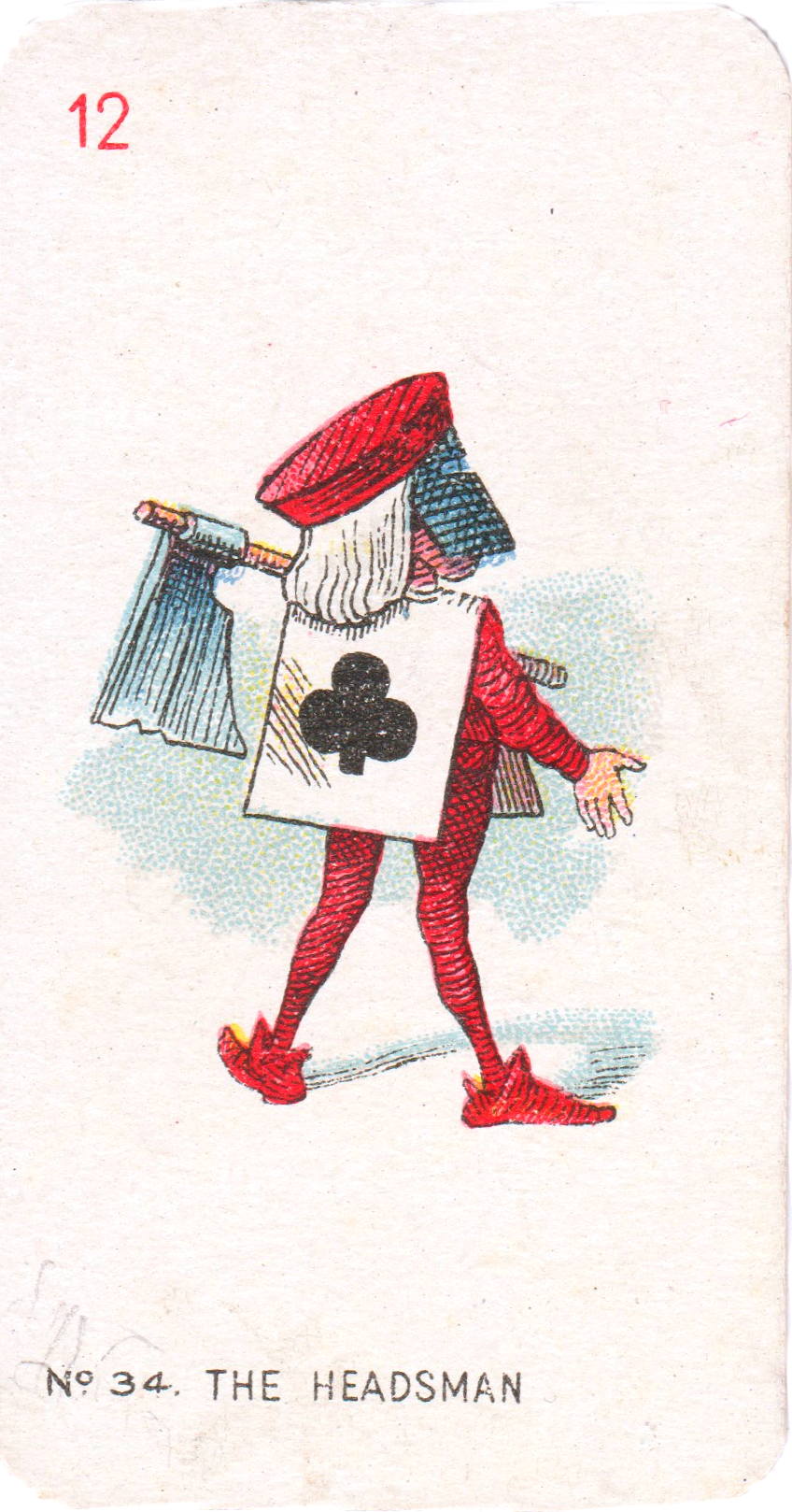

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.34 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Ma il mazzo ha anche il suo carnefice. Nella scena del processo finale, quando la Regina urla “Tagliategli la testa!”, compare una figura-carta diversa dalle altre: l’Asso di Fiori, nella veste del Headsman. Tenniel lo rappresenta in piedi, rigido, con un cappello rosso piatto e un velo scuro sul volto, che ne cancella ogni identità. Non ha espressione, non ha nome. Solo un ruolo da compiere.

La sua battuta è passata alla storia:

“I’m not going to behead nobody with heads like those — they haven’t got any shoulders!”

Una protesta logico-anatomica che manda in corto circuito il tribunale. La giustizia cade, non per coscienza, ma per anatomia delle carte: semplicemente, non si può mozzare ciò che non è stato disegnato.

La figurina Carreras n. 34 cristallizza questo momento. Il personaggio impugna l’ascia, indossa una divisa rossa e ha il volto oscurato dallo stesso velo cupo visto nell’illustrazione di Tenniel. È una delle più suggestive del set, perché porta su di sé l’idea di una giustizia cieca, meccanica e impersonale. La scelta di rappresentarlo come Asso di Fiori, quando i giardinieri erano di Picche, suggerisce una separazione netta: il boia non è uno di loro. È qualcosa di peggio.

Nel film del 1933, diretto il regno delle carte prende forma tangibile. Scene del giardino, del processo, della corte: tutto è popolato da figure in costume da carta da gioco, riprese con fedeltà quasi filologica dalle tavole di Tenniel.

Richard "Skeets" Gallagher, Charlotte Henry, Alec B. Francis e May Robson

IMBD

In un fotogramma d’archivio, Alice compare accanto al Re, alla Regina e all’Araldo, mentre dietro di lui si stagliano non uno, ma tre Assi di Fiori identici, con cappelli scuri e volto coperto. Sono una schiera di boia, muti e immobili come statue. È una scelta visiva potente: moltiplicare l’esecutore cancella l’individuo, trasformando la giustizia in funzione replicabile, in coro silenzioso del terrore regale. Nessuno dei tre parla. Nessuno ha un volto distinguibile. Tutti sono armi senza volontà.

Il costume a quanto si vede ricalca ancora le linee dettate da Tenniel e anticipate dalla figurina Carreras. Il cinema riprende, rielabora e potenzia la simbologia: laddove Carroll ironizzava su un boia impacciato, il film ne moltiplica l’ombra, facendone un'istituzione più che un personaggio.

In un mazzo dove i titoli nobiliari sembrano concentrare tutto il potere, sono spesso le carte numeriche a reggere la scena. Con pennelli gocciolanti, rose da correggere, asce da impugnare e silenzi da custodire, sono loro i portatori muti della logica capovolta del Paese delle Meraviglie. E se basta una macchia di vernice per scatenare una condanna, forse è il caso di guardar bene ogni carta che ci passa tra le mani. Perché anche il Due di Picche può diventare complice involontario di una bugia botanica o ultimo testimone dietro il velo del boia.

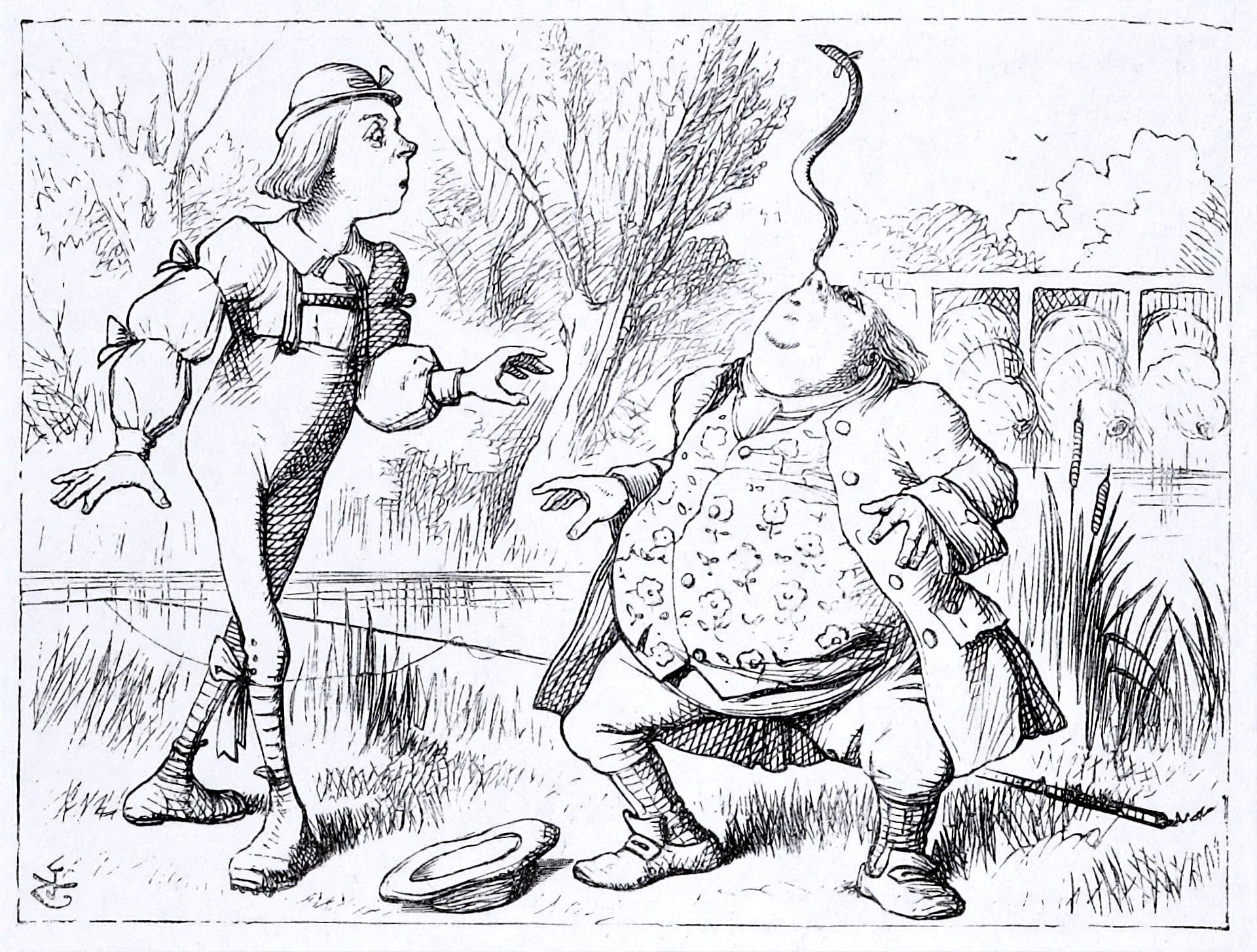

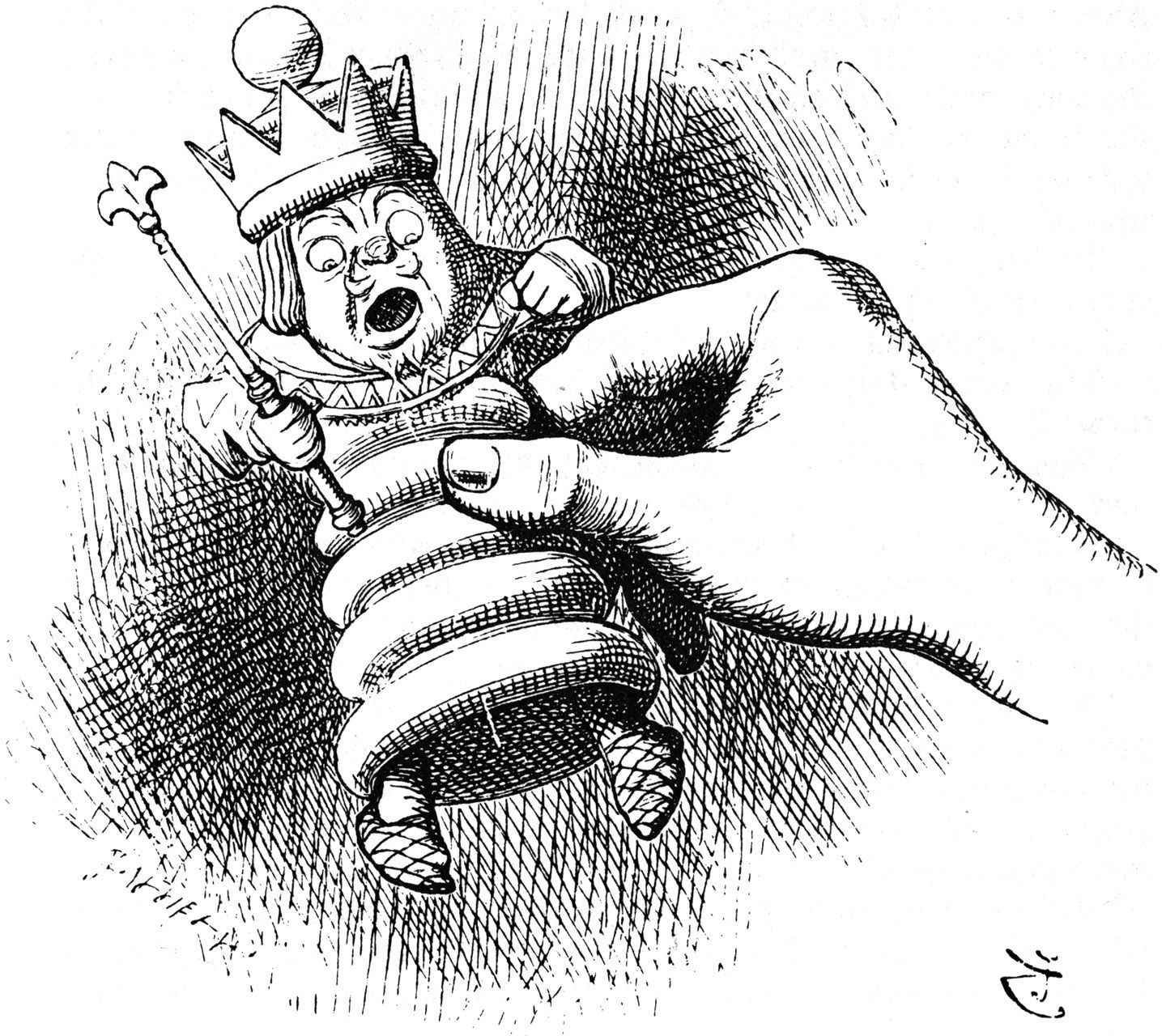

Tu sei vecchio, Padre Guglielmo...

Una poesia capovolta, due figurine redente

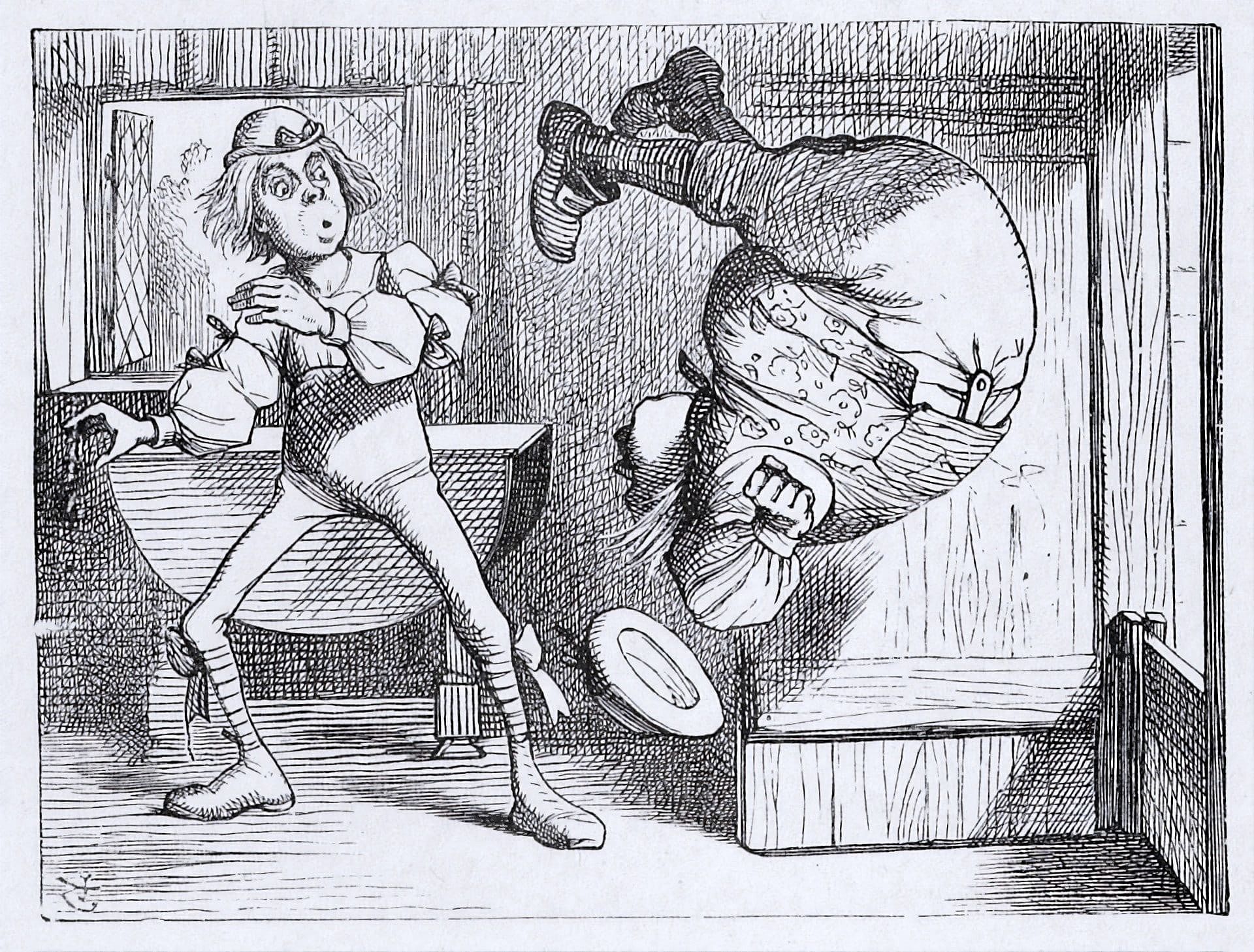

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

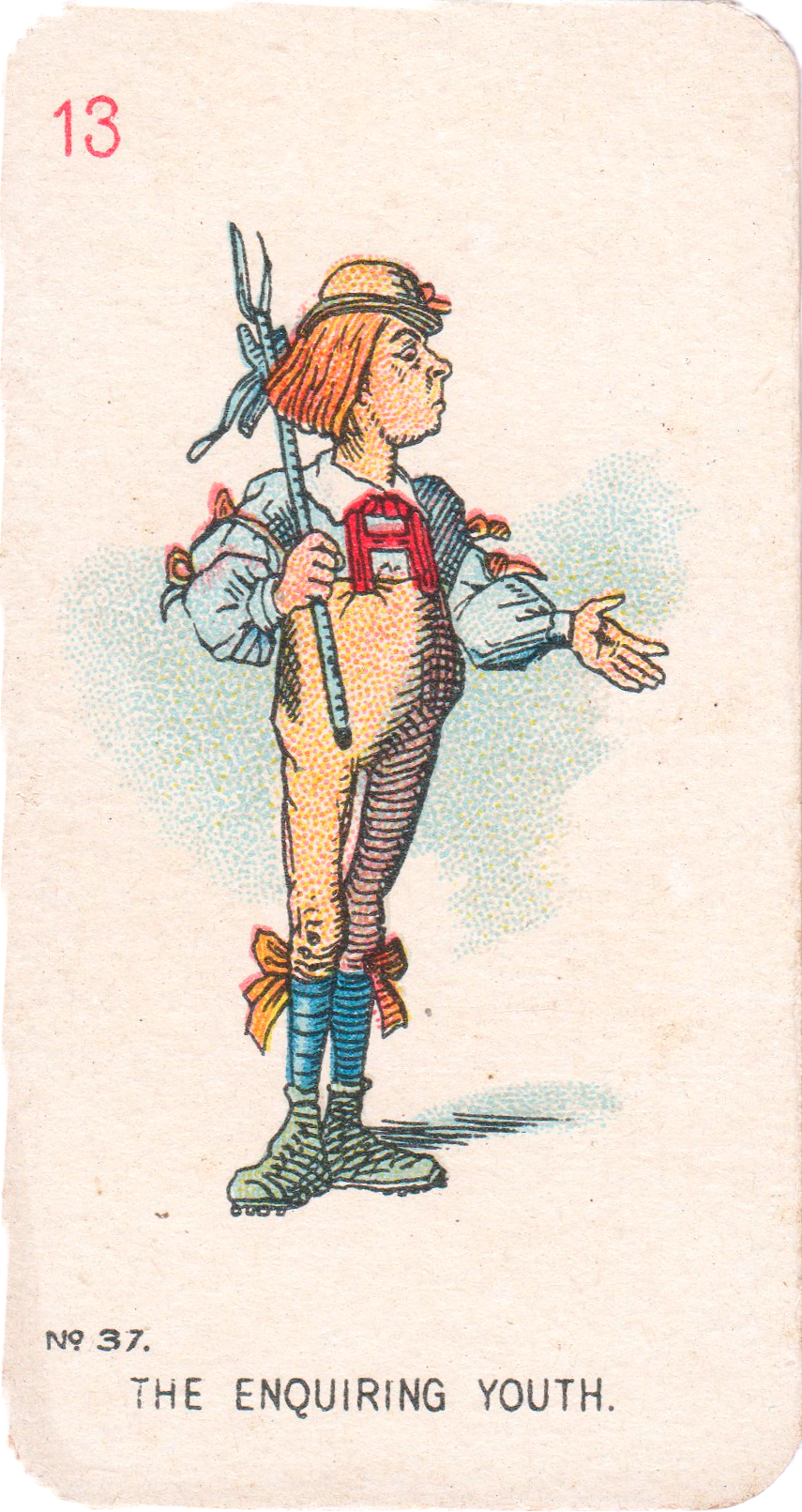

Nel caos ragionato del Paese delle Meraviglie, anche la poesia diventa parodia e riflesso ironico della morale vittoriana. Carroll lo sapeva bene, quando fece recitare ad Alice su richiesta del Bruco i versi distorti di una filastrocca familiare. Nasce così You Are Old, Father William, dialogo surreale tra un giovane zelante e un vecchio agile, irridente, capace di stare in verticale come nessun precettore approverebbe.

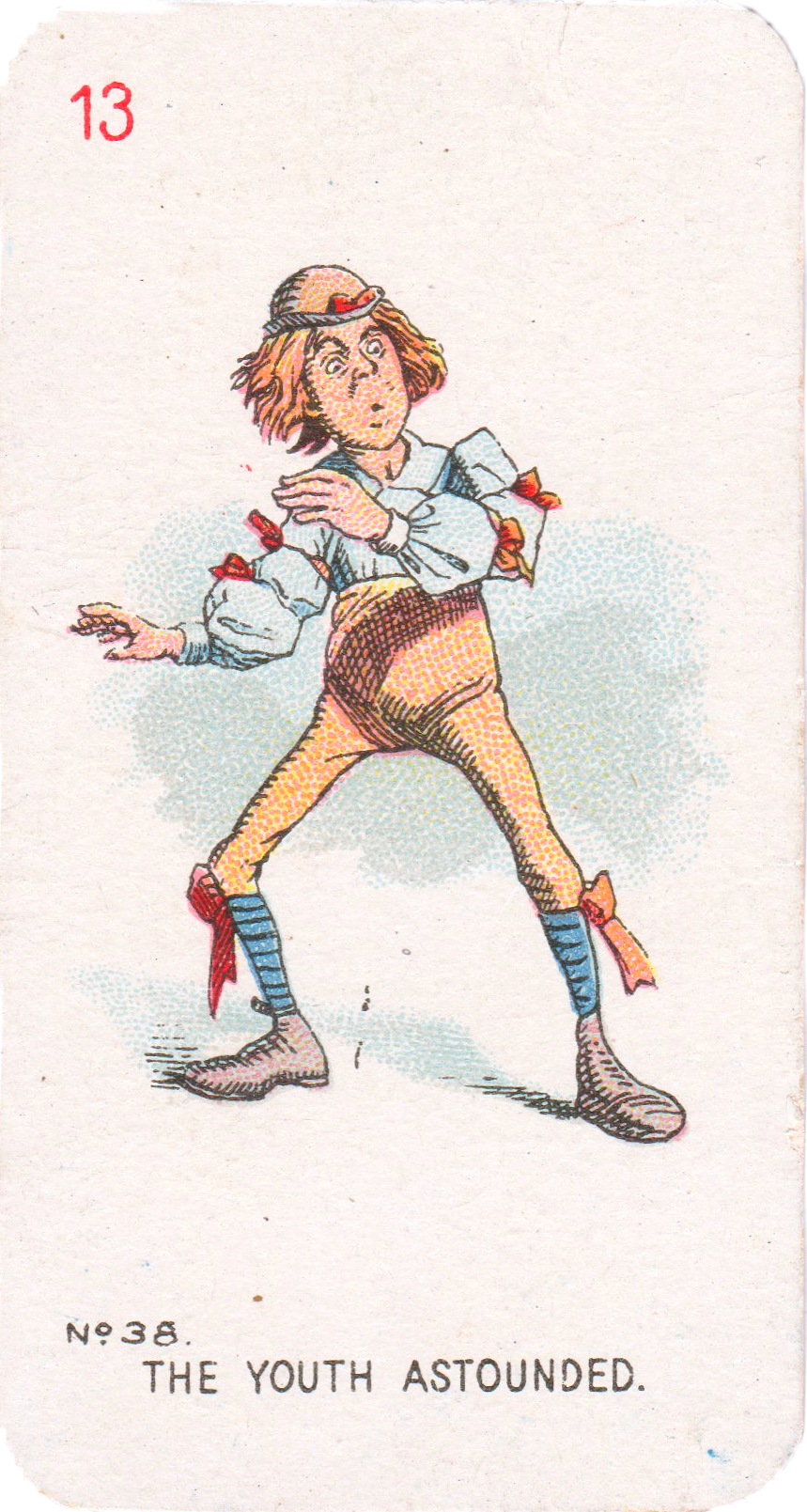

Le figurine Carreras dedicano tre ritratti teatrali a questa scena o, meglio, a questa poesia scenica. Ma anziché rappresentare tutto in un’unica immagine, decidono di scomporre la narrazione e trasformarla in un piccolo trittico da collezione, come un siparietto da commedia in miniatura.

Card n.37 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Il giovane moralista compare in posa ferma e fiera, vestito di rosso e viola. Regge una forca da fieno a due punte, simbolo di rigore rurale ma anche di un’auto-investita autorità. L’espressione è quella di chi pone domande non per curiosità, ma per affermare la propria presunta saggezza. La scena richiama fedelmente l’illustrazione di Tenniel in cui, in un campo tra i covoni, il ragazzo si rivolge al vecchio con tono inquisitore.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Card n.38 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Un attimo dopo, tutto si ribalta. Il giovane è sbalordito, spiazzato, le mani alzate in un gesto teatrale. La scena è ispirata a una seconda illustrazione di Tenniel, ambientata in un interno domestico, dove Father William compie una capriola acrobatica che manda in corto circuito ogni regola. Il ragazzo non comprende, e la sua smorfia è il vero climax del nonsense.

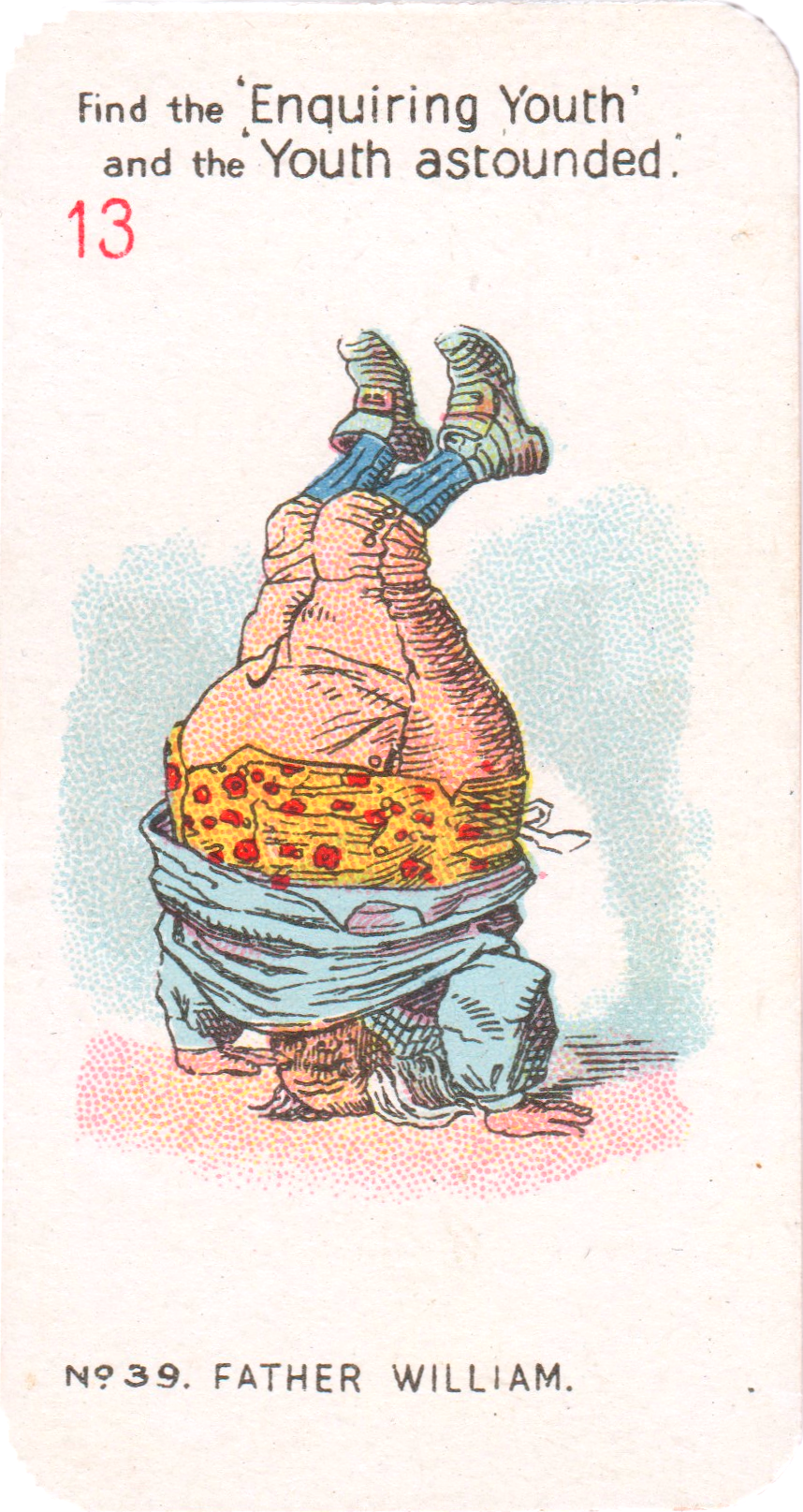

Card n.39 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Finalmente, eccolo: il vecchio ribaltato, acrobata impassibile. Indossa abiti sgargianti, e i suoi pantaloni scendono giusto quanto basta per infrangere il decoro. È l’incarnazione del nonsense elevato ad arte. La carta cita la stessa illustrazione da cui nasce la n. 37, ma da sola, ne fa un’inquadratura ravvicinata, quasi cinematografica.

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

Nel film Alice in Wonderland del 1933, né Father William né il Giovinetto appaiono esplicitamente. La poesia non viene recitata, nessuna capriola né anguilla equilibrata trova spazio sullo schermo. Eppure… il loro spirito aleggia.

Lo si intuisce nelle mimiche eccessive di certi personaggi, negli scambi surreali che ricordano il botta e risposta poetico e negli sguardi in camera che sembrano dire: «Hai capito davvero quello che hai visto?»

Le figurine Carreras colmano questo vuoto. Ridanno voce (e gambe per aria) a una poesia che nel film resta sullo sfondo. E ci ricordano che, nel mondo di Carroll, non sempre ciò che manca è davvero assente. A volte basta voltare la carta.

Voce narrante: Erik J. Szesko (LibriVox)

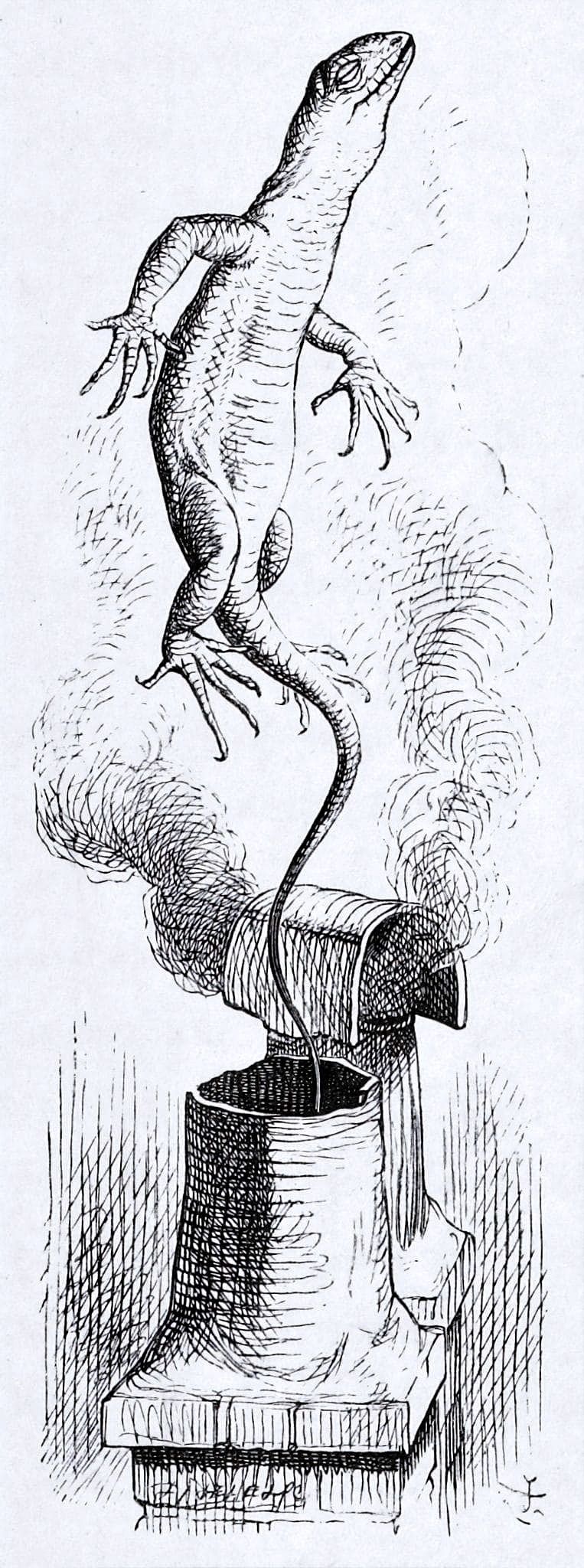

Il volo di Bill (che il film dimenticò)

John Tenniel`s original (1865) illustration for Lewis Carroll`s "Alice in Wonderland"

Pinterest.com

C’è un momento, nel film del 1933 Alice in Wonderland, in cui ci si aspetta l’ingresso di un personaggio. Non è un nome famoso, non ha battute memorabili, ma chi conosce bene il libro lo cerca con lo sguardo: Bill la Lucertola.

Eppure, non arriva mai.

Nessuna scala, nessun camino, nessuna nube di fuliggine: il personaggio presente nel libro e immortalato in almeno una figurina della serie Carreras viene omesso con un taglio secco, e con lui scompare una delle scene più slapstick, assurde e meccanicamente perfette del nonsense carrolliano.

Card n.30 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Ma la sua assenza sullo schermo ci permette di raccontarlo meglio, proprio come si farebbe con un comprimario teatrale che esce di scena prima del tempo. A raccoglierne le tracce ci pensano Carroll, Tenniel e, soprattutto, la Card n.30 del gioco della Carreras.

Card n.10 - Alice in Wonderland -CARRERAS Ltd. (1930)

(collezione personale)

Tutto ha inizio, ovviamente, con una bottiglietta. Alice, da poco precipitata nel mondo sotterraneo, trova una fiala con su scritto “DRINK ME”. La figurina Carreras che ne illustra la scena è un piccolo teatro del dubbio: Alice solleva l’oggetto come se sapesse che nulla, da quel momento in poi, resterà immobile. Beve. Si rimpicciolisce, poi cresce, poi ancora si rimpicciolisce… finché, cresciuta a dismisura, resta incastrata nella casa del Coniglio Bianco con un braccio fuori dalla finestra e un piede nel camino.

Il Coniglio, nel panico, chiama aiuto. Entra in scena Bill, la lucertola operaia, convocata per scalare il tetto e risolvere il problema “dal camino”. Non fa domande. Prende la scala, si arrampica, e viene scaraventato fuori dalla canna fumaria da un piedone gigante che non sa nemmeno di averlo colpito. Volteggia in aria come un razzo natalizio e scompare, lasciando dietro di sé solo una scia di cenere, una scala spezzata e una risata mezza soffocata.

La figurina Carreras che lo ritrae è perfetta in questo: Lo sfondo è semplice, tutto è concentrato sull’attimo sospeso dell’azione. Nessuna scala, nessuna caricatura: è una sintesi fedele del dettaglio iconico che Tenniel affida alla tavola del capitolo “The Rabbit Sends in a Little Bill”.

Questa figurina, più che reinventare, cristallizza il momento in cui la parabola di Bill raggiunge il suo apice narrativo e fisico: fuori dal camino, fuori scena, fuori dal controllo. A differenza del film che lo ignora la carta lo celebra. In pochi centimetri quadrati racconta un’intera scenetta, un'esplosione narrativa in miniatura.

Nel libro, Bill scompare dopo quel volo. Nessuno lo nomina più. È un personaggio usa-e-lancia, costruito per un momento preciso di nonsense fisico e surreale. Il film del 1933, con le sue scelte sceniche severe, decide di non farlo entrare nemmeno in scena.

Ma la rivincita arriverà diciotto anni dopo. Nel film animato Disney del 1951, Bill torna, anzi vola. Parla con accento cockney, sale sul tetto con riluttanza e viene letteralmente spinto giù per il camino dal Dodo. Il resto è fumo, fuliggine e gloria cinematografica. Finalmente, il personaggio scalciato fuori dalla narrazione trova posto nel canone visivo del mondo di Alice e fa un’entrata/uscita che vale quanto mille battute.

E così, da una scala che non arrivava in alto e un camino che non voleva essere percorso, nasce uno dei personaggi più memorabili tra quelli dimenticati. Dove il film tace, la figurina parla. E in quel piccolo rettile lanciato nell’aria sospeso tra carta, cenere e ironia resta il segno più fuligginoso del nonsense.

Le regole non esistono

"Alice in Wonderland (1933)" dalla rivista "Hollywood", gennaio 1934

Nel Paese delle Meraviglie, l’impossibile è regola. Ma quando Alice attraversa lo specchio, le regole non solo scompaiono: si rifrangono, si piegano, si fanno teatro. Così accadde nel 1933, quando il cinema decise di mettere in scena non solo le pagine di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma anche quelle di Attraverso lo specchio il secondo libro di Lewis Carroll, pubblicato sei anni dopo il primo. Il film, però, non lo dichiara. Nessuna voce lo annuncia, nessuna didascalia lo spiega. Eppure lo fa. Con grazia surreale, inserisce personaggi che Alice avrebbe dovuto incontrare solo dopo il viaggio tra le scacchiere: gemelli litigiosi, uova parlanti, cavalieri stonati e creature da filastrocche britanniche.

È un gesto cinematografico ardito, che tradisce il testo ma non il sogno. Perché nel nonsense, il tempo non è lineare, e le apparizioni non rispettano i confini. I registi della Paramount scelgono il volto di Gary Cooper per interpretare il Cavaliere Bianco, W.C. Fields per incarnare Humpty Dumpty, e due comici slapstick per dare corpo a Tweedledum e Tweedledee. Nessuno di loro sarebbe dovuto comparire nel primo libro. Eppure eccoli lì, sullo schermo, tra la Regina di Cuori e il Bianconiglio, come se il secondo volume fosse stato smontato e ricombinato nel primo.

È come se il film stesso fosse un sogno dentro il sogno: non più una fedele trasposizione, ma una combinazione segreta tra due mondi contigui. E il risultato è un adattamento che rende visibile l’invisibile, dove la scacchiera si mischia alle carte, e le due regine quella Rossa e quella Bianca sorseggiano tè nel medesimo salotto, senza sapere di appartenere a universi narrativi diversi.

In questa sezione, ci addentreremo proprio lì: dentro l’inganno del tempo, tra i personaggi “fuori libro” che il film del 1933 ha reso memorabili. Non si tratta di errori, ma di scelte poetiche. E se Carroll ci ha insegnato qualcosa, è proprio questo: nel Paese delle Meraviglie, la fedeltà alla logica non è richiesta. Perché, in fondo, le regole non esistono.

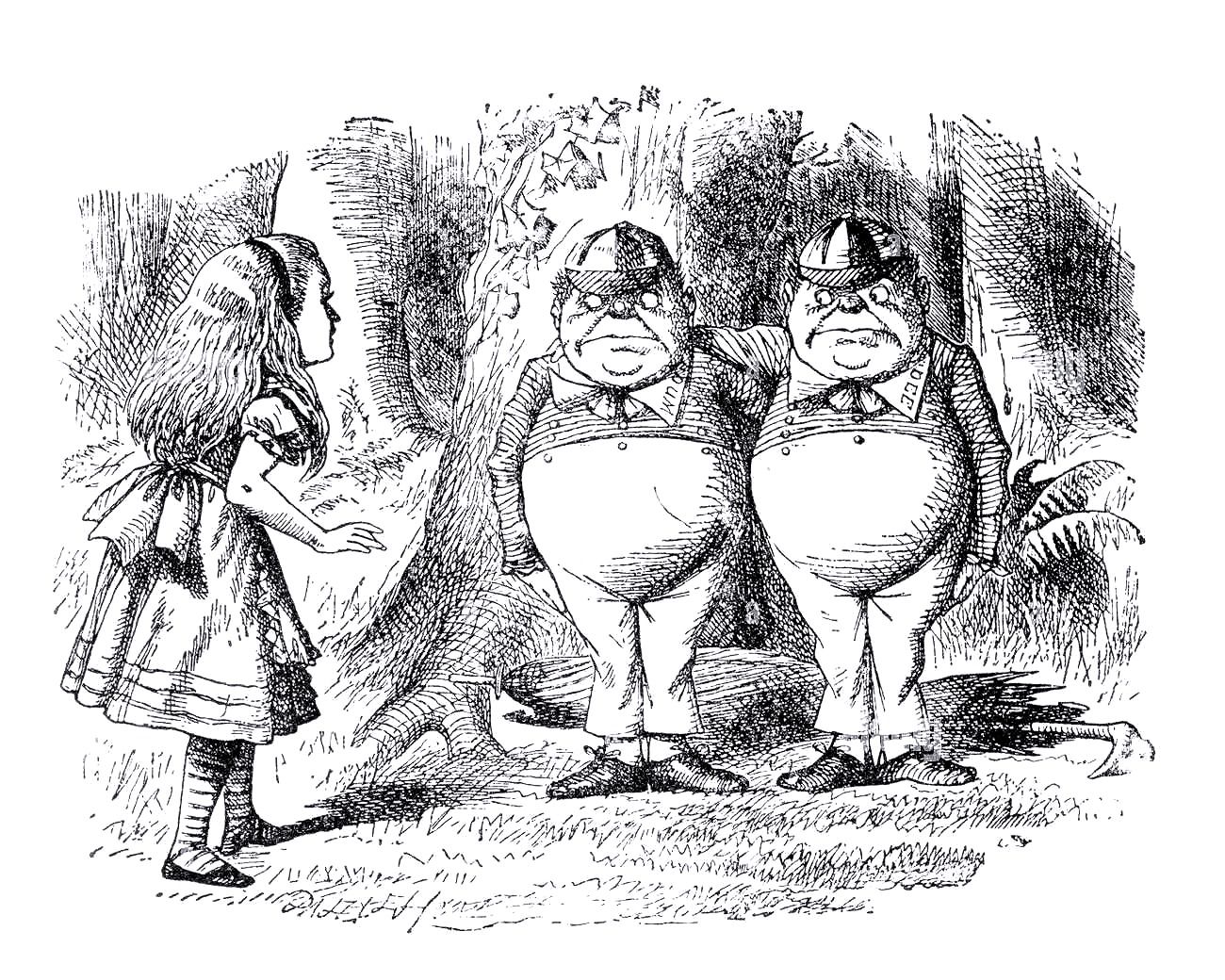

Tweedledum e Tweedledee

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

Roscoe Karns e Jack Oakie

Pinterest.com

Nel libro Attraverso lo specchio, Alice li incontra in una radura che sembra uscita da una filastrocca e in effetti lo è. Tweedledum e Tweedledee si sfidano per un sonaglio rotto, si rincorrono senza correre, e parlano con una logica che suona come una bugia educata. Illustrati da Tenniel con proporzioni da pupazzi vittoriani, sono il ritratto del litigio inutile, simmetricamente assurdo.

Nel film della Paramount del 1933, i due gemelli compaiono pur non appartenendo affatto al primo libro, e lo fanno con una presenza scenica travolgente. A interpretarli sono Jack Oakie e Roscoe Karns, due attori provenienti dalla commedia slapstick, perfetti per trasformare il nonsense in burla visiva. La loro scena è un balletto grottesco, un duello mancato, un frammento di teatro comico impiantato nel giardino del Bianconiglio. Non c'è sonaglio, né corvo, né radura eppure c'è la stessa tensione giocosa, quella che fa del nonsense una forma raffinata di teatro.

È uno dei tanti momenti in cui il film del '33 mescola i due volumi senza avvisare, pescando da Attraverso lo specchio perché semplicemente certi personaggi non si potevano lasciare fuori. I gemelli, nella loro simmetria inquieta, sono troppo forti visivamente, troppo teatrali per non essere convocati. E così eccoli lì: tra la Regina di Cuori e il Cappellaio Matto, come se la linea narrativa fosse solo un consiglio da ignorare.

Nel film, il loro litigio diventa quasi una coreografia da vaudeville, con movenze esagerate e abiti gonfi, ma sempre in dialogo segreto e magnifico con le illustrazioni di Tenniel. È Carroll reinventato per il grande schermo. Non un tradimento, ma una variazione sul tema. E nel mondo delle meraviglie, si sa: le regole non esistono.

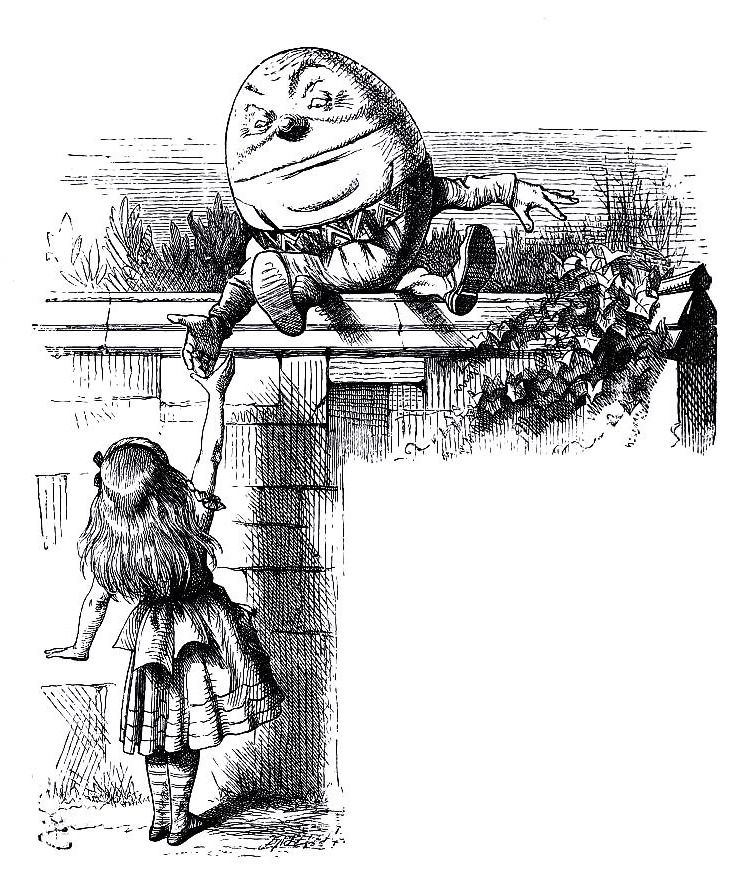

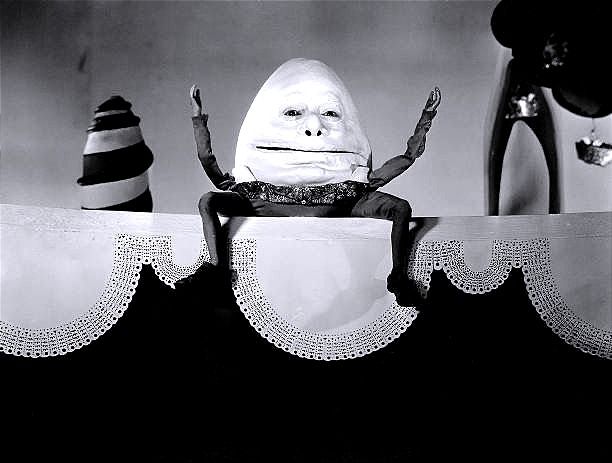

Humpty Dumpty

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

W.C. Fields

Pinterest.com

Nel mondo capovolto di Attraverso lo specchio, Humpty Dumpty non è solo un personaggio da filastrocca: è un filosofo arrogante, un linguista contorto, un uovo antropomorfo che si crede più saggio di tutti. Alice lo incontra seduto su un muro, in bilico tra la logica e il delirio. Tenniel lo disegna come un uovo vestito da borghese, con le mani dietro la schiena e lo sguardo da professore stanco. È lui a spiegare ad Alice il significato di parole come “slithy” e “mimsy”, con una sicurezza che rasenta la follia.

W.C. Fields

Pinterest.com

Nel film del 1933, Humpty Dumpty non solo appare, ma lo fa con una maschera memorabile: a interpretarlo è W.C. Fields, attore comico dalla voce nasale e dall’ironia corrosiva. La sua presenza è un piccolo capolavoro di casting: Fields, con il suo tono burbero e il volto nascosto sotto una maschera da uovo gigante, trasforma Humpty in una creatura grottesca e irresistibile, che parla di “non compleanni” e si muove come se fosse sempre sul punto di rotolare via.

La scena è breve, ma intensa. Alice lo guarda con curiosità, lui risponde con superiorità. Non c’è il muro, ma c’è quella stessa sensazione di instabilità, come se ogni parola potesse farlo cadere. Il film non riproduce fedelmente il dialogo del libro, ma ne conserva lo spirito linguistico e il tono da paradosso ambulante.

E anche se le figurine Carreras non lo raffigurano perché, come sappiamo, si limitano al primo libro la sua presenza nel film è una dichiarazione d’intenti: il nonsense non ha confini, e Humpty Dumpty è troppo iconico per restare fuori. È l’uovo che non si può ignorare, anche se nessuno riuscirà mai a rimetterlo insieme.

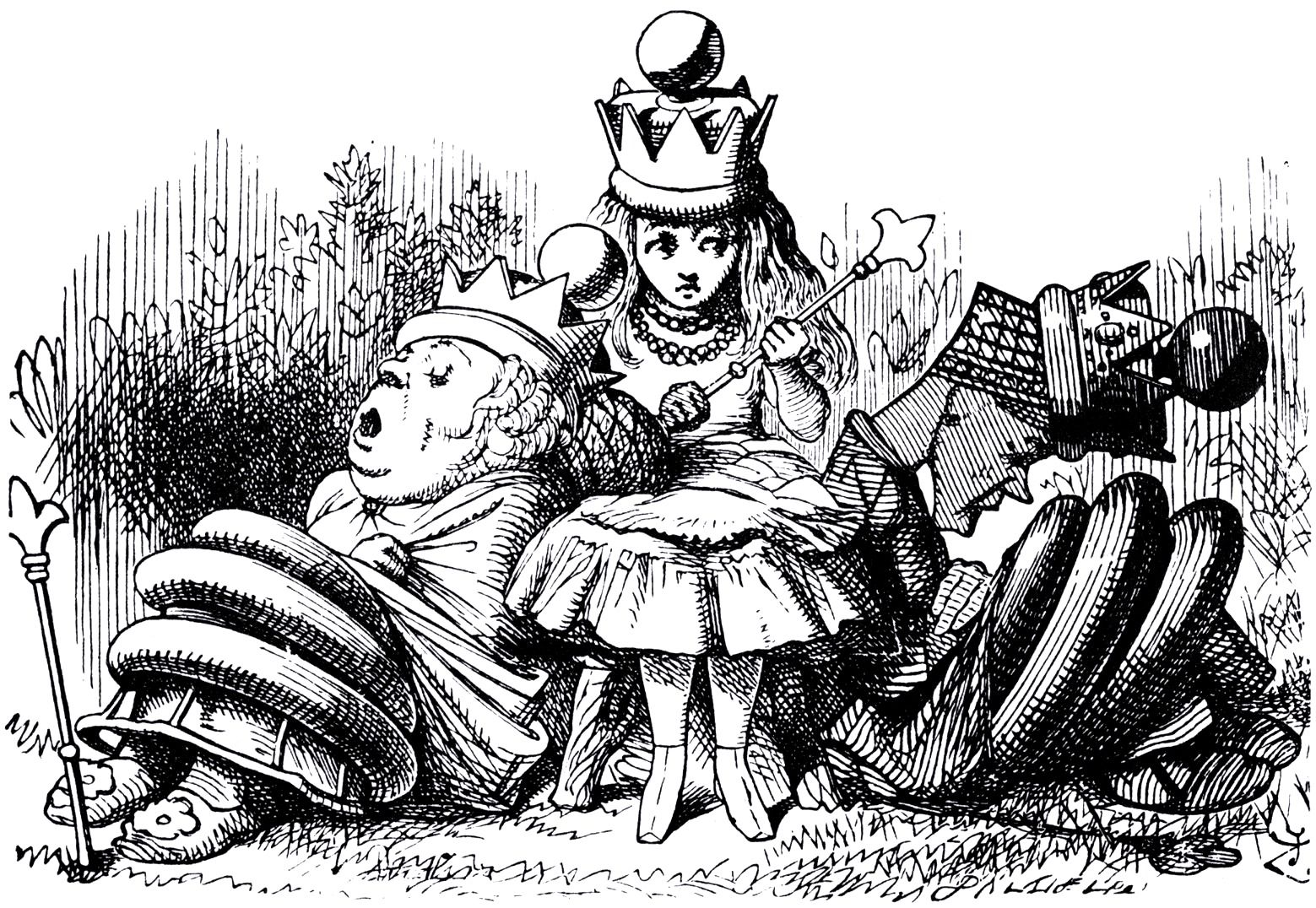

Il Cavaliere che cade in bellezza

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

Gary Cooper è il Cavaliere Bianco (1933)

"Courtesy of the site doctormacro.com"

Nel libro di Carroll, Alice incontra il Cavaliere Bianco sul finire del suo viaggio tra le caselle della scacchiera. È un personaggio dolce, un inventore buffo e distratto, che cade continuamente dal cavallo ma si rialza sempre con una nuova idea un elmo a molle, un portavivande attaccato alla gamba. Tenniel lo illustra come un uomo gentile, quasi buffo, con lo sguardo un po’ smarrito e la postura incerta.

Gary Cooper

Pinterest.com

Nel film del 1933, il Cavaliere prende vita grazie a Gary Cooper, attore simbolo dell’eroismo americano, qui trasfigurato in eroe fragile e sognante. È forse il momento più lirico dell’intero adattamento: Cooper appare su uno schermo affollato di maschere e creature grottesche, ma riesce a conservare una tenerezza visiva che lo distingue da tutti gli altri personaggi. Non è burlesco, non è caricaturale: è poetico.

Il costume fedelissimo alle tavole di Tenniel è un’armatura traballante, con dettagli scolpiti come se fossero stati assemblati da un bambino che gioca con la latta. L’elmo è troppo largo, la sella troppo alta, ma Cooper non cerca mai il realismo: punta allo spirito malinconico del Cavaliere, che insegue Alice non per conquistare, ma per proteggere come una figura paterna surreale, nata da un sonno colto.

La scena è lenta, intima. Alice lo ascolta mentre lui le racconta le sue invenzioni inutili, le sue cadute goffe, le sue poesie incomprese. E qui il film non tradisce il testo: ne conserva il ritmo da sogno in dissolvenza, lo sguardo che non cerca il comico ma l’evocativo.

La Regina Rossa

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

Edna May Oliver

Pinterest.com

Nel regno dello specchio, dove le caselle sono mondi e i personaggi si muovono come pedine, la Regina Rossa governa senza esitazioni. Non è la Regina di Cuori del primo libro quella che urla “Tagliatele la testa!” con isteria arbitraria ma una sovrana di tutt’altro genere: fredda, calcolatrice, sempre in movimento. Nel romanzo del 1871, Carroll la descrive come una figura che non smette mai di correre, impegnata in un paradosso eterno: "Qui, per restare dove sei, devi correre il più veloce possibile".

John Tenniel la illustra con precisione quasi geometrica: volto severo, abito a scacchi, postura rigida come una diagonale. È una regina da scacchiera, non da cuore, e ogni suo gesto sembra una mossa strategica, non una esplosione emotiva. Alice le corre accanto, cercando di starle dietro, ma è chiaro fin da subito: la Regina Rossa è il tempo che accelera, è la logica che non ammette tregua.

Edna May Oliver

Pinterest.com

Nel film della Paramount del 1933, questa figura complessa prende corpo grazie a Edna May Oliver, attrice dal profilo inconfondibile severo, aguzzo, teatrale. Il suo costume è sontuoso ma squadrato, l’andatura fiera, lo sguardo tagliente. Non ride mai. Non urla. Ma comanda il nonsense con tono chirurgico. La sua presenza nel film accanto alla Regina Bianca, in uno strano equilibrio tra primo e secondo libro è un’altra prova dell’intelligente caos dell’adattamento. Non c’è fedeltà filologica, ma c’è una potenza visiva che inchioda lo spettatore.

LA REGINA BIANCA

La regina che vive al contrario

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

Charlotte Henry e Louise Fazenda

IMBD.com

Nel secondo libro di Carroll, Attraverso lo specchio, Alice incontra la Regina Bianca in un paesaggio che pare uscito da una mente addormentata. È una sovrana gentile, ma del tutto slegata dalla logica: vive il tempo all’incontrario, dimentica i fatti prima che accadano, piange prima che il dolore si presenti. Carroll la costruisce come figura da sogno: non comanda, non esplode, ma oscilla nel vuoto, con parole sussurrate che sembrano provenire da un diario dimenticato.

John Tenniel la disegna con abito sontuoso e volto smarrito: è diafana, delicata, quasi evanescente. È la regina che Alice potrebbe avere come nonna, o come versione di sé futura: saggia e confusa, strana e tenera.

Nel film del 1933, la Regina Bianca prende vita attraverso l’interpretazione di Louise Fazenda, attrice comica dal viso espressivo e dai movimenti teatrali. Il suo costume è pomposo e tremolante, il portamento ondeggiante. Fazenda non recita scivola nel ruolo. Non c’è autorità nel suo sguardo, ma una strana innocenza che rende il nonsense ancora più profondo.

Alice ha finalmente raggiunto l’ottava casella. La sua promozione a Regina è ufficiale ma nel mondo dello specchio, nulla accade come dovrebbe. La cerimonia inizia. Sedute accanto a lei, la Regina Bianca e la Regina Rossa, entrambe incoronate, compongono un trio regale che pare uscito da un paradosso visivo.

John Tenniel`s original (1871) illustration for Lewis Carroll`s "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There"

Pinterest.com

Tenniel le disegna tutte e tre con corone in testa: Alice al centro, le due Regine ai lati severe e tremolanti, opposte e complementari. Ma il tono non è trionfale: è quietamente delirante. Le regine parlano in modo sconnesso, confondono i piatti del banchetto, fanno commenti strampalati. E poi, come se la cerimonia fosse troppo intensa persino per loro, accade il miracolo del nonsense: Le due sovrane si addormentano, una accanto all’altra, lasciando Alice e il lettore nel silenzio surreale che precede la dissolvenza.

Questa scena è il cuore del libro, dove Carroll smaschera il senso dell’intera avventura: niente ha davvero senso, eppure ogni momento è pieno di significato.