HOW FILMS ARE MADE

LO STUDIO COME MACCHINA CREATIVA

Quando si pensa a un film, si immaginano attori, registi e scene memorabili. Ma prima che la cinepresa inizi a girare, c’è un mondo nascosto che prende vita: lo studio cinematografico, e nel 1934, le cigarette cards della serie How Films Are Made ci portano proprio lì, nel cuore pulsante della produzione, dove tutto comincia.

La Gaumont-British Picture Corporation aveva appena rinnovato il suo studio principale a Shepherd’s Bush, investendo circa 750.000 sterline per renderlo una vera e propria fabbrica del sogno. Sei nuovi teatri di posa, laboratori all’avanguardia e tecnologie meccaniche per supportare l’artigianato umano: un tempio moderno dedicato al cinema.

Le carte illustrano questo universo con sorprendente precisione. Una mostra il reparto falegnameria, dove quattro carpentieri costruiscono un obice di legno per il film I Was a Spy. Un’altra ci porta nel reparto intonacatori, intenti a modellare una replica della torre dell’orologio del Palazzo di Westminster per Friday the 13th. Questi mestieri non sono accessori: sono fondamentali per dare corpo e credibilità all’immaginario cinematografico.

Nel reparto modelli, si costruisce in scala una stazione ferroviaria, utile al regista e al direttore della fotografia per pianificare le riprese. È un lavoro di precisione, dove ogni dettaglio conta. Le carte non celebrano il glamour, ma la competenza: mani esperte, officine luminose, strumenti ben disposti.

Quello che emerge è una visione del cinema come sforzo collettivo, dove ogni reparto contribuisce alla costruzione di un mondo. Lo studio non è solo un luogo fisico, ma un organismo vivo, fatto di persone, idee e materiali. E le carte, con le loro illustrazioni e descrizioni, ci invitano a guardare oltre lo schermo, a riconoscere il valore di chi lavora dietro le quinte.

PRIMA DEL SUONO

Il seme tecnico del cinema moderno

Prima che il microfono boom entrasse in scena, prima che le sale di controllo del suono diventassero il cuore pulsante degli studi, il cinema muto aveva già iniziato a costruire il suo arsenale tecnico. E alcune cigarette cards tedesche degli anni ’20 ci raccontano proprio questo: un mondo fatto di ingegno, meccanica e visione.

Le carte tedesche, spesso meno celebrate rispetto a quelle britanniche, mostrano con grande dettaglio i macchinari e le tecniche usate nei primi studi cinematografici.

L'Ultimo Uomo (1924) (viene filmato con treppiede fisso)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Questa card raffigura un operatore con una cinepresa a manovella, il corpo rigido, quasi in simbiosi con la macchina, ogni giro di manovella è calibrato, ogni gesto è parte di una coreografia invisibile.

L'Ultimo Uomo (1924) (viene filmato con treppiede fisso)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

La cinepresa, inizialmente montata su un Kamerastativ feststehend (treppiede fisso), si libera e comincia a muoversi nello spazio, seguendo l’attore Emil Jannings. È questo il vero salto tecnico e visivo che avvenne con registi come F.W. Murnau, che nel suo "L’ultimo uomo" rivoluzionò il modo di concepire la macchina da presa. Lo spettatore non restava più fermo: camminava con l’attore, lo seguiva per le scale, attraversava la strada al suo fianco, entrava nell’inquadratura. Per ottenere questo effetto, il cameraman indossava un telaio mobile fissato al corpo, in cui era montata la cinepresa. Il risultato era una macchina che danzava, correva, girava, come l’occhio dello spettatore. È il momento in cui il cinema smette di essere teatro filmato e diventa visione dinamica. Questa tecnica, pionieristica per l’epoca, anticipa il moderno Steadicam. Ma nel 1924, era pura invenzione, un gesto tecnico che diventava linguaggio visivo. La scena è un manifesto, il cinema può muoversi, può respirare, può guardare come l’occhio umano.

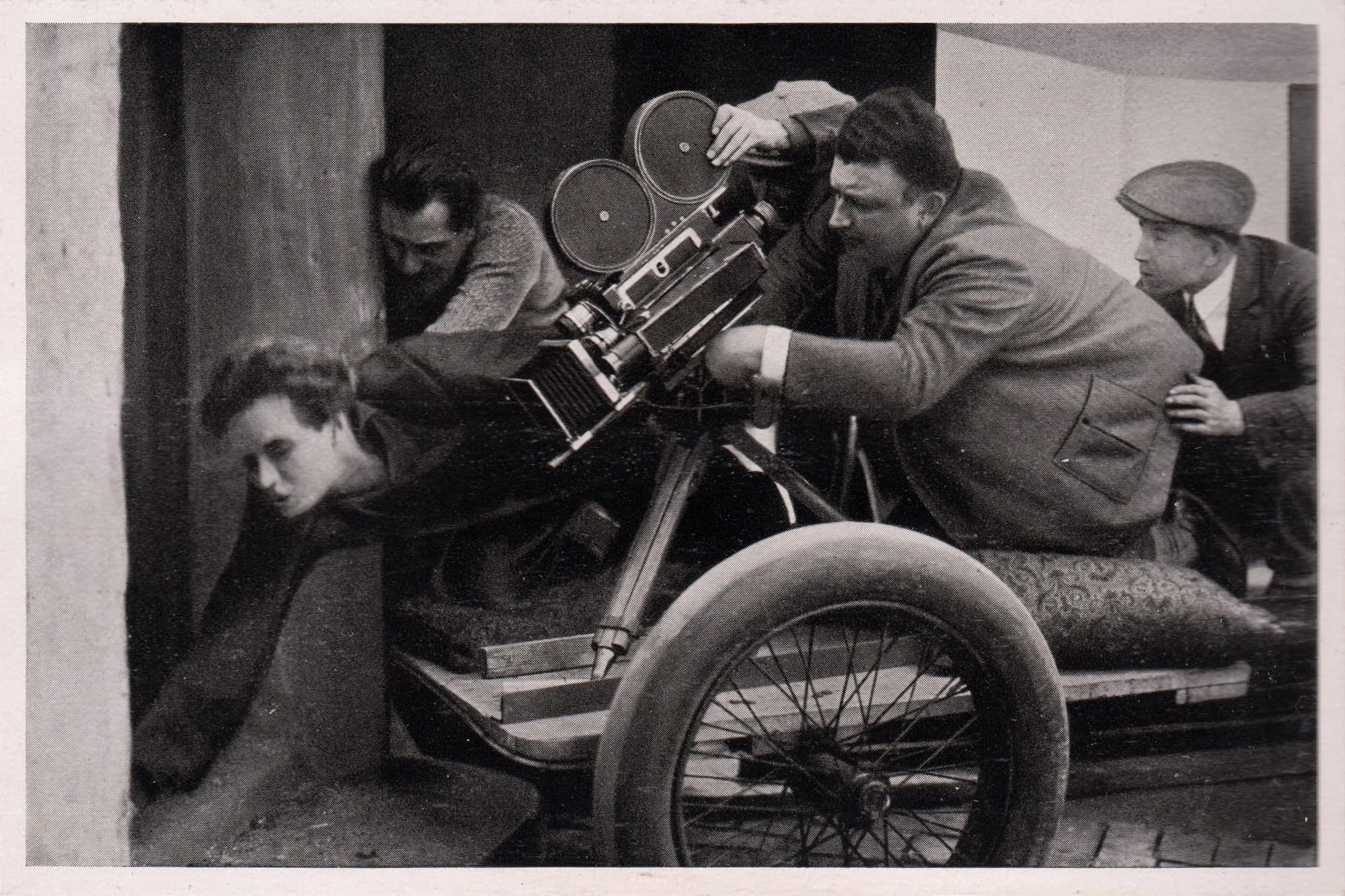

"Der letzte Walzer" (1927) (viene filmato con un triciclo)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Un altro magnifico esempio di invenzione visiva ci arriva dal film muto "Der letzte Walzer" (1927), diretto da Arthur Robison, con protagonisti Liane Haid, Willy Fritsch e Suzy Vernon, tratto dall’omonima operetta di Oscar Straus. In una celebre sequenza, la cinepresa fu montata su un triciclo, guidato da tre operatori con il cameraman a bordo, che ne controllavano il movimento seguendo il ritmo del valzer. Il risultato fu una ripresa fluida e musicale, dove la macchina da presa partecipava alla danza, trasformando l’inquadratura in una coreografia visiva. È il cinema che comincia a muoversi con grazia, anticipando lo stile lirico e mobile che avrebbe influenzato generazioni di registi.

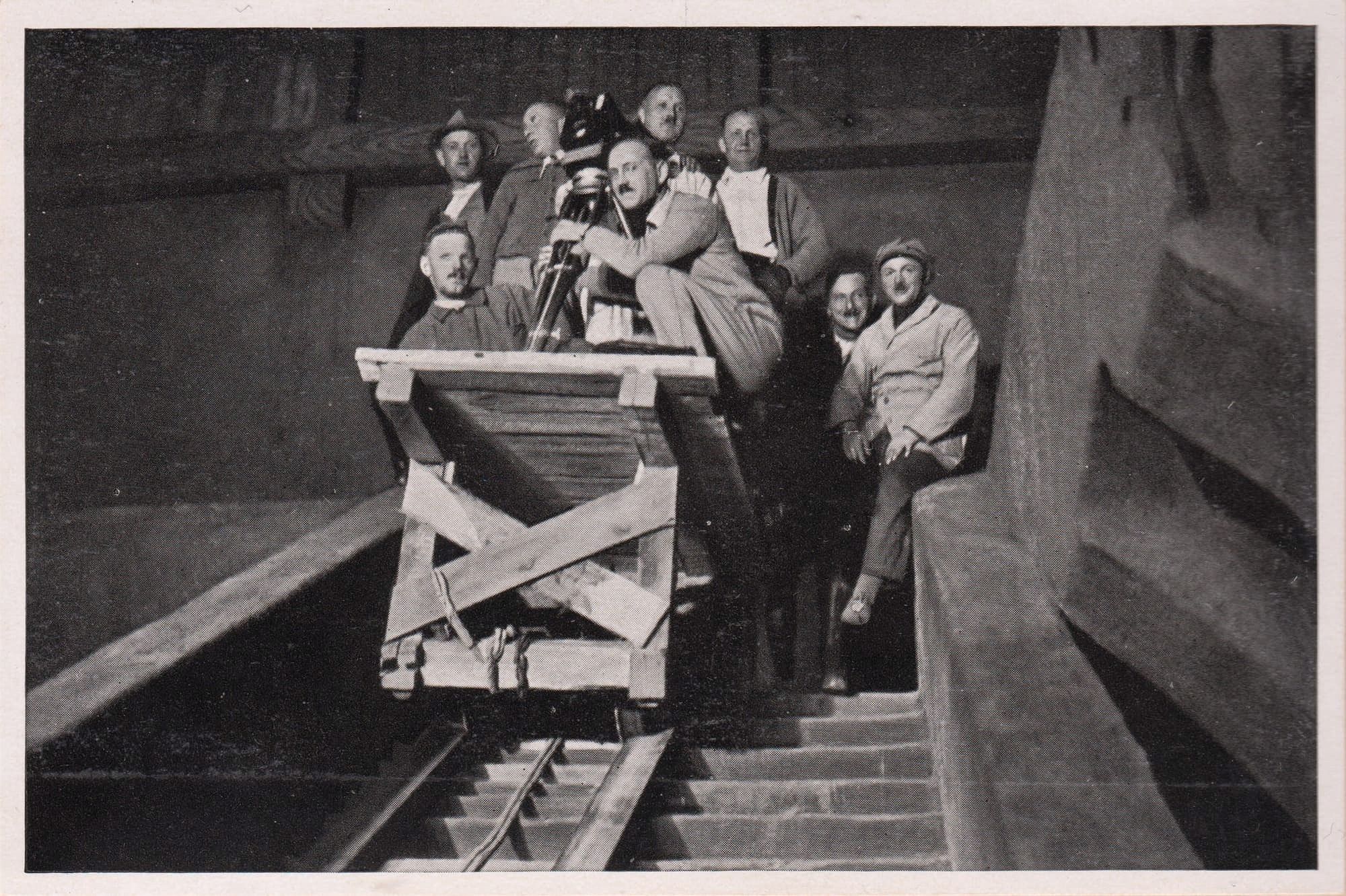

"Faust" (1926) (viene filmato su binari che ricordano le montagne russe)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

In Faust, Carl Hoffmann costruì una montagna russa per simulare il volo di Mefistofele.

Queste invenzioni non erano solo tecniche: erano visioni meccaniche, strumenti per dare al pubblico la sensazione di muoversi, di volare, di essere dentro il film. Alla regia, Murnau esplora i confini estremi delle possibilità cinematografiche, concentrandosi in particolare sugli effetti visivi, come le doppie esposizioni. La scena mantiene un equilibrio sottile tra l’espressionismo, che dopo Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene (1920) forgia l’identità del cinema tedesco, e la pittura romantica, con richiami evidenti a Caspar David Friedrich e Lovis Corinth, soprattutto nelle riprese in esterni.

La “liberazione della cinepresa” assunse infine forme così audaci che il cameraman non riusciva più a seguire tutti i movimenti e i voli del suo apparecchio, e quindi non poteva più girare la manovella con la mano. Già durante l’epoca del cinema muto, i costruttori cercarono di sollevare il cameraman dal compito di girare manualmente, affinché potesse tenere la cinepresa liberamente con entrambe le mani e filmare senza treppiede.

Si sperimentarono motori ad aria compressa, meccanismi a molla e motori elettrici per alimentare la cinepresa mobile. Il Dr. Mendel ha espresso in modo molto poetico il concetto di cinepresa in movimento:

“Il vecchio Archimede chiedeva solo un punto d’appoggio, e con la sua leva avrebbe sollevato il mondo. Noi, al contrario, vogliamo finalmente abbandonare il punto fisso, per poter ‘muovere’ la nostra Terra e i suoi abitanti in un modo completamente nuovo.”

Gli studi tedeschi dell’epoca erano laboratori di ingegno, pieni di slitte, carrelli, ascensori e binari, pensati per liberare la cinepresa dalla staticità e trasformare il cinema in movimento puro.

Il Primo Piano: L'Arte di Guardare Dentro

Il primo piano è molto più di una semplice inquadratura. È una lente sull’anima, un ponte emotivo tra lo spettatore e il personaggio, una tecnica che ha trasformato il linguaggio cinematografico sin dai suoi albori.

Il primo piano nasce con il cinema muto, quando le parole non potevano raccontare ciò che gli occhi potevano esprimere. Registi come D.W. Griffith ne intuirono il potenziale: un volto ingrandito sullo schermo poteva trasmettere dolore, amore, paura tutto senza dialoghi. Il primo piano, nel linguaggio cinematografico, è un’inquadratura che si concentra sul volto dell’attore, solitamente dalle spalle in su. Quando si passa al primissimo piano, lo sguardo della cinepresa si fa ancora più ravvicinato, stringendo su occhi, bocca, dettagli che rivelano l’essenza dell’espressione. Questa scelta registica non è mai casuale: è un gesto intenzionale che serve a sottolineare un’emozione, a creare un senso di intimità tra personaggio e spettatore, e a guidare l’attenzione verso ciò che davvero conta nella scena.

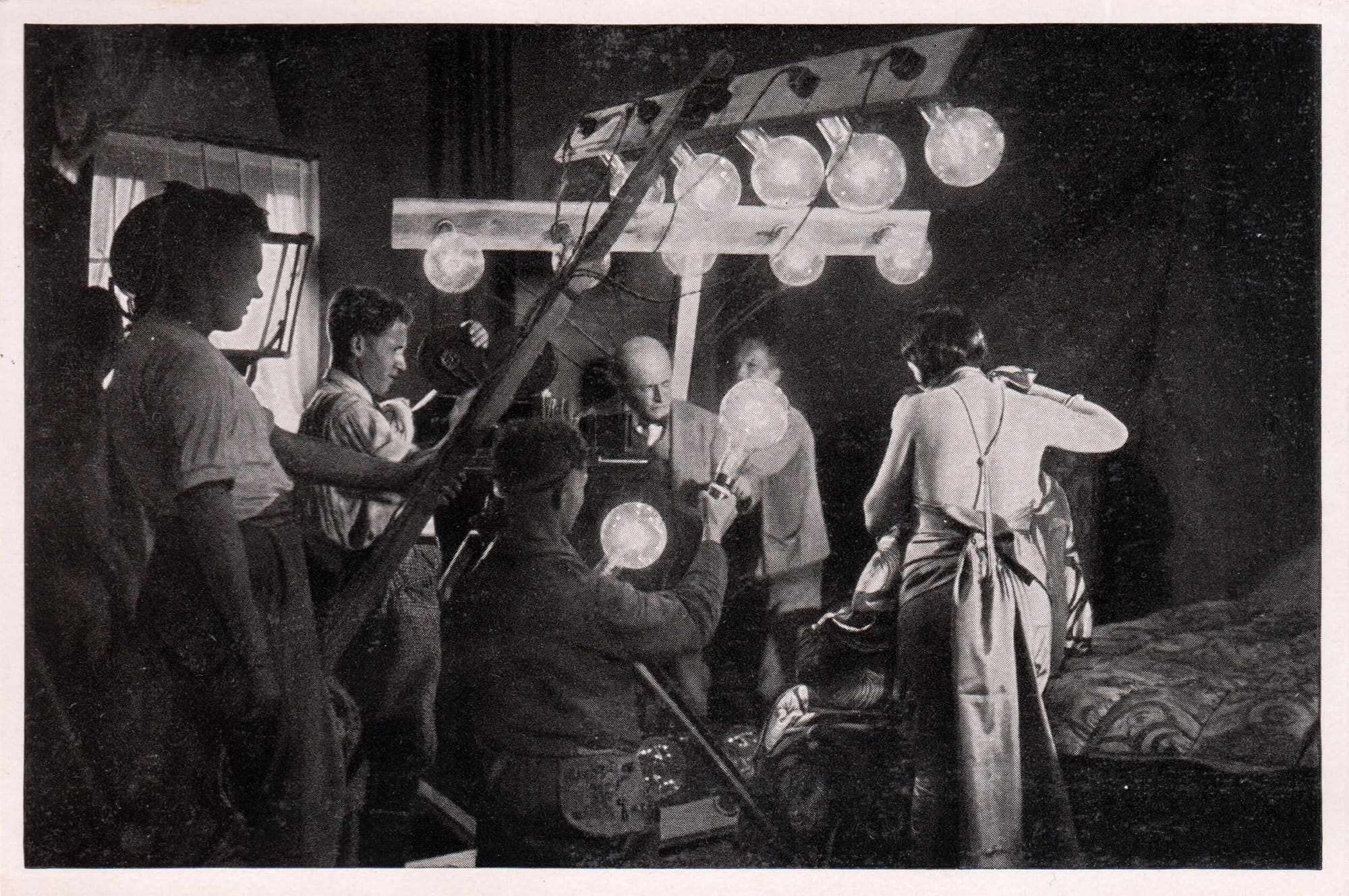

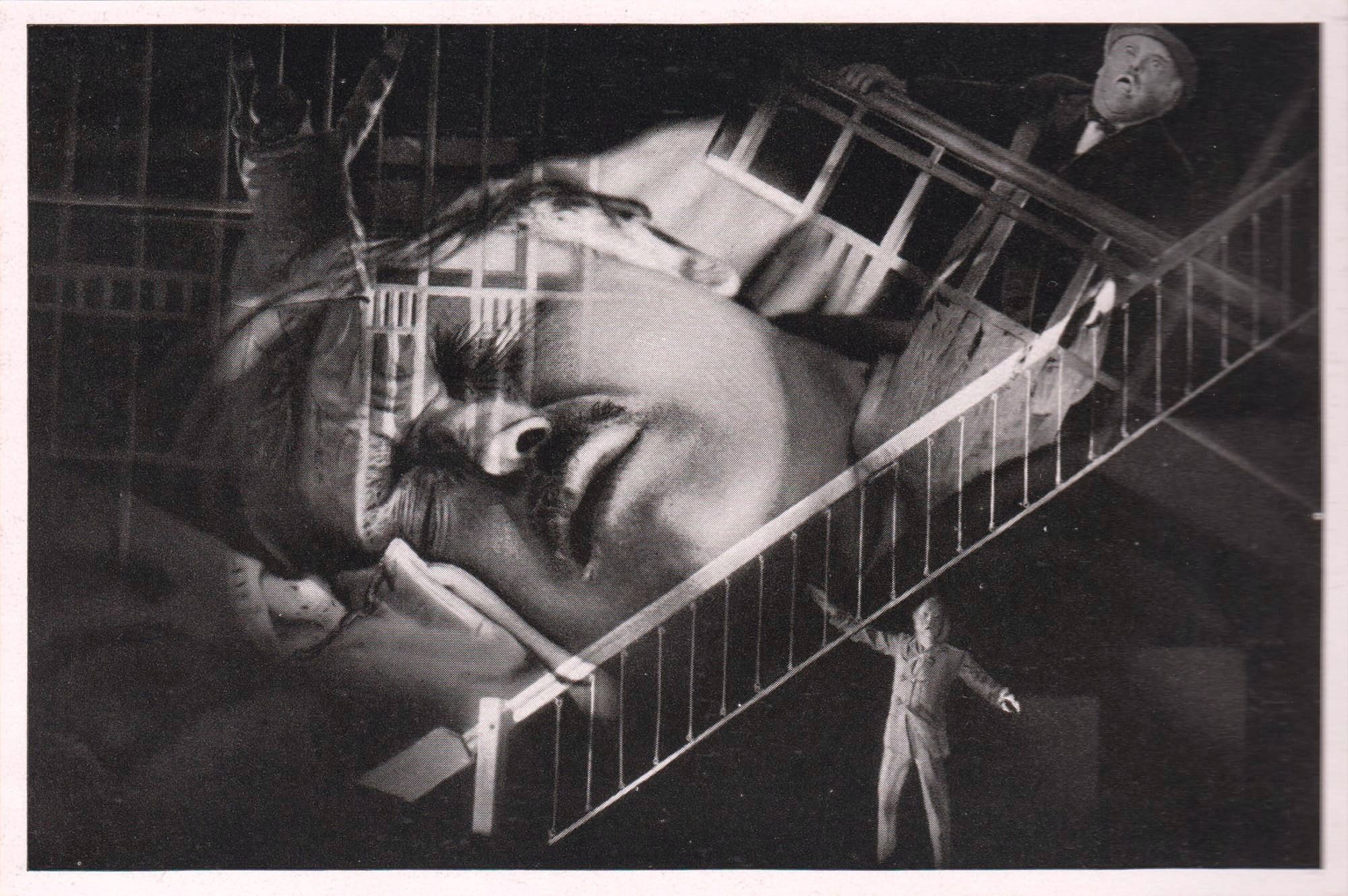

Operatore sul set riprende un intenso primo piano di Fritz Rasp in "Frau im Mond" (1929), sotto una luce calibrata e sguardi concentrati.

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Nel set tratto da Frau im Mond, si percepisce chiaramente quanto sia cruciale la preparazione per un primo piano efficace. Il trucco deve essere impeccabile, la luce calibrata con precisione, e l’attore deve essere pronto a sostenere l’ingrandimento emotivo che questa inquadratura comporta. Il volto, così esposto, diventa una superficie narrativa, un campo di tensione e significato.

Gerda Maurus in "Frau im Mond" (1929) - IMBD

Dal punto di vista psicologico, il primo piano ha un potere straordinario: ci costringe a guardare, a non distogliere lo sguardo. È come se il personaggio ci parlasse direttamente, rompendo la barriera dello schermo. Questo contatto ravvicinato genera un legame profondo, quasi viscerale, che rende il cinema un’esperienza immersiva e personale. Non si tratta solo di vedere: si tratta di sentire.

Nel reparto luci, le carte illustrano l’uso di riflettori a carbonio, enormi e rumorosi, capaci di generare fasci intensi ma difficili da controllare. I tecnici dovevano improvvisare con pannelli riflettenti e tende nere, anticipando le sofisticate batterie di luci che vedremo nelle carte britanniche del 1934.

Dipingere con la luce: l’evoluzione dell’illuminazione nel cinema

Nel tempo, il termine “film” ha lasciato sempre più spazio all’espressione “gioco di luce”, a sottolineare quanto la distribuzione di luce e ombra sia centrale nell’arte cinematografica. Fin dai tempi di Rembrandt, la luce è stata un elemento prezioso per creare atmosfera, evocare emozioni e raccontare storie senza bisogno di parole. Questa connessione profonda tra luce e narrazione si è trasformata in una vera e propria tecnica artistica, capace di definire l’identità visiva di ogni produzione.

All’inizio bastava la luce del giorno che filtrava dalle finestre dello studio, o la luce solare durante le riprese all’aperto, per girare le prime sequenze. Era un cinema pionieristico, che sfruttava le condizioni naturali per catturare immagini autentiche. Ma con l’evolversi del pubblico e delle sue aspettative, si rese presto necessario illuminare artificialmente le scene.

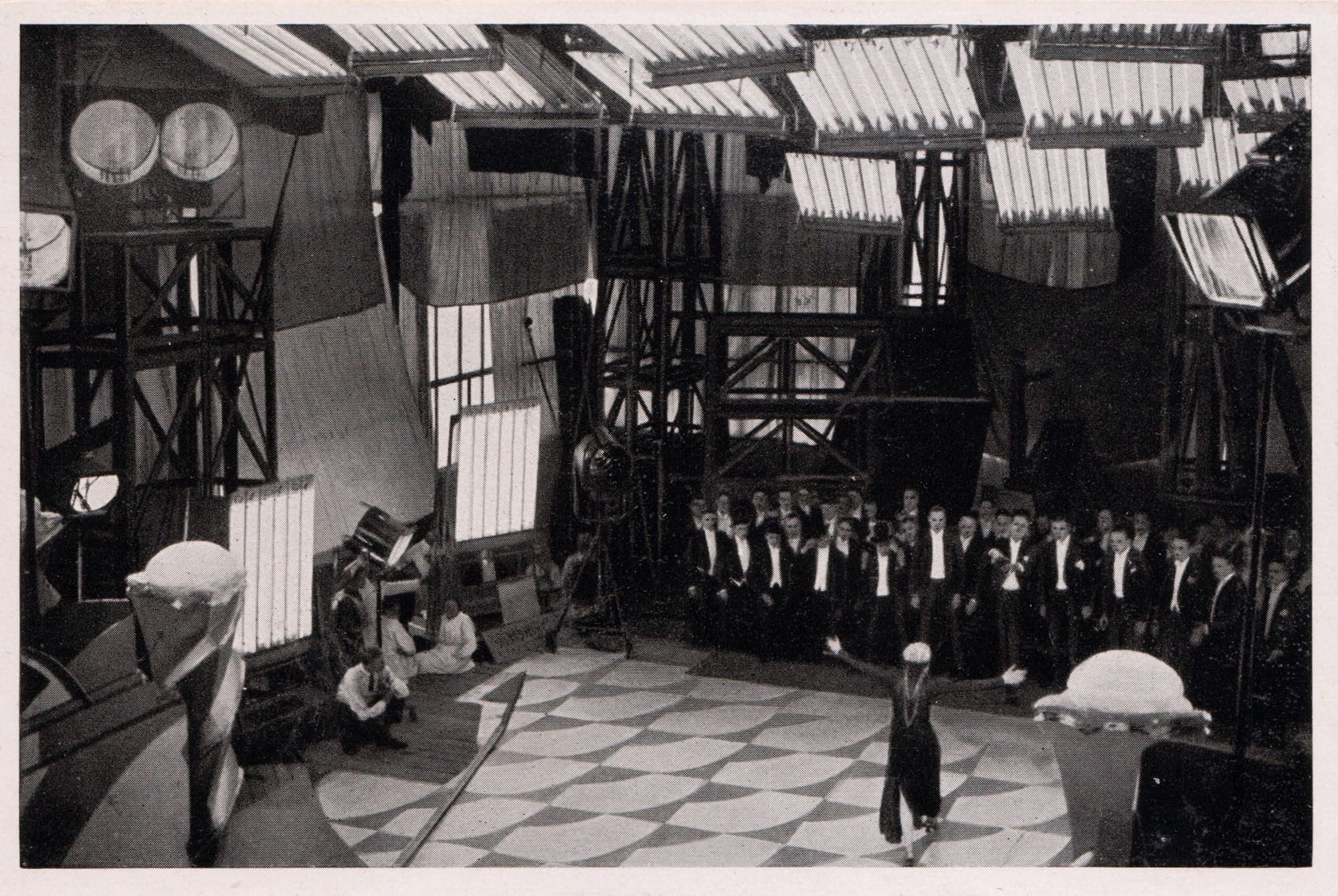

L'illuminazione della scena del film "Die Yacht der Sieben Sünden" Il Film venne girato presso gli studi cinematografici UFA di Neubabellsberg nel 1928

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

L’ingresso delle lampade negli studi segnò una svolta: il desiderio di effetti fotografici più sofisticati spinse l’industria a innovare. Dalle semplici lampade ad arco e a mercurio si passò alle potenti lampade Jupiter, con 6, 8, 12 o più archi luminosi orizzontali. Questi strumenti permisero un controllo più preciso dell’illuminazione, adattandola alle esigenze di ogni inquadratura. I riflettori si perfezionarono, i faretti e gli stativi divennero indispensabili per rafforzare le zone meno illuminate, offrendo ai cineasti una gamma di possibilità creative sempre più ampia.

Illuminare non significa semplicemente “fare luce”. È un’arte che richiede equilibrio: né troppa né troppo poca, con le lampade posizionate alla giusta distanza dai soggetti. La luce deve esaltare senza sovrastare, modellare lo spazio e guidare lo sguardo dello spettatore. È il frutto di un lavoro meticoloso, che unisce sensibilità artistica e competenza tecnica.

L'illuminazione della scena in studio

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Il tecnico delle luci è un vero artista, capace di scolpire lo spazio con strumenti che vanno dalle lampade da mezzo watt ai faretti ad arco, dalle luci a vapori di mercurio a quelle a incandescenza. Il suo obiettivo è far emergere i personaggi come protagonisti assoluti, tridimensionali e integrati nell’ambiente. Per evitare l’effetto “attaccati allo sfondo”, si ricorre alla contro-illuminazione: un faretto posizionato dietro la scena emette un fascio diagonale che crea un contorno luminoso attorno alle figure. In alternativa, si usano riflessi da superfici bianche, come teli di garza fuori campo, che illuminano delicatamente il volto dell’attore. Queste tecniche sono oggi standard, soprattutto nelle riprese en plein air, dove i faretti perfezionano l’effetto fotografico adattandosi alla luce naturale.

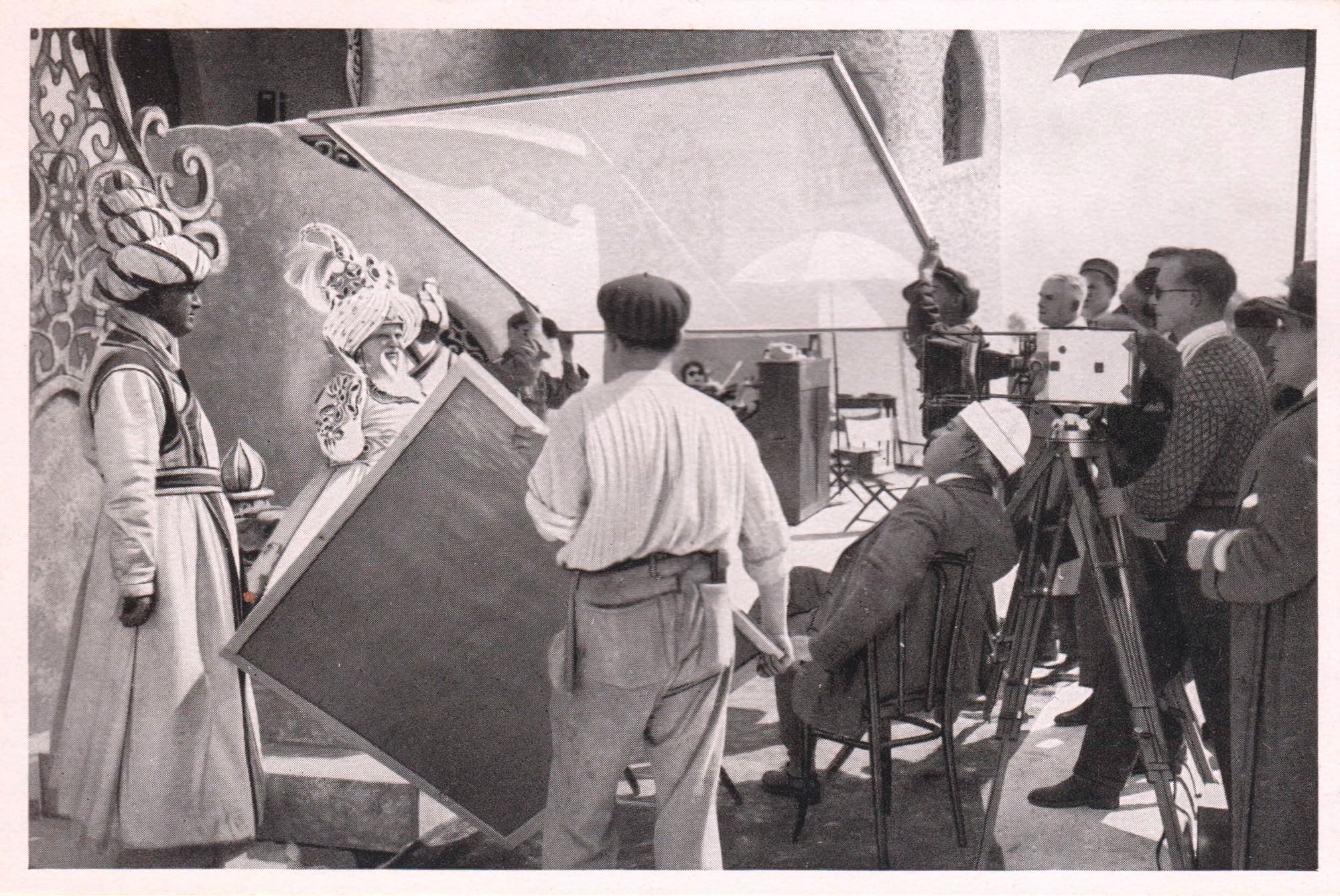

Specchi e veli di garza bianca riflettono la luce sul personaggio principale. Ripresa in esterno a Tunisi per il film "Geheimnisse des Orients" nel 1928

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Sul set, la luce diventa uno strumento attivo. Nella ripresa per Geheimnisse des Orients, ad esempio, la luce viene riflessa sulla figura principale con specchi e schermi bianchi di garza, amplificando profondità e contrasto. Il cameraman ha un ruolo cruciale: dirige la luce con precisione, decide come valorizzare il soggetto, crea l’atmosfera giusta per ogni scena che sia drammatica, intima o spettacolare. Durante le riprese, è lui a pensare, vedere, sentire e agire. Con una mano aziona la macchina da presa, con l’altra dirige e corregge. Quando la scena è girata, tutti si ritirano: attori nei camerini, tecnici nelle officine, regista nel suo ufficio. Ma il cameraman resta. Rivede la scena, controlla l’illuminazione, la messa a fuoco, l’armonia tra movimenti e inquadrature. Decide se rifare la scena o se è pronta per il montaggio. È lui l’artefice delle immagini che appariranno sullo schermo. È lui a creare l’illusione che cattura lo spettatore.

Questa evoluzione dell’illuminazione nel cinema non è solo una questione tecnica, ma un viaggio artistico che continua a evolversi. Dalle prime luci naturali ai complessi sistemi moderni, il “gioco di luce” rimane il cuore pulsante di ogni film, un linguaggio universale che parla direttamente alle emozioni dello spettatore.

La Regia Cinematografica: Forma, Funzione e Poetica del Gesto Creativo

La regia cinematografica è il centro nevralgico dell’intero processo filmico. È il luogo in cui convergono le intenzioni narrative, le scelte estetiche e le dinamiche produttive. Il regista non è semplicemente colui che dirige le operazioni sul set, ma è l’autore invisibile che imprime al film una visione, una coerenza interna, un’identità stilistica. Attraverso la regia, il cinema diventa linguaggio, e il linguaggio diventa esperienza.

La funzione del regista si articola su più livelli. In primo luogo, egli interpreta la sceneggiatura, ne coglie le potenzialità visive e ne definisce la struttura narrativa. Questo processo non è mai neutro: ogni regista legge il testo attraverso la propria sensibilità, la propria cultura visiva, il proprio immaginario. La regia è quindi un atto di traduzione, ma anche di trasformazione. Il testo scritto si fa immagine, suono, ritmo, spazio.

In secondo luogo, il regista coordina il lavoro dei reparti tecnici e artistici. La fotografia, la scenografia, i costumi, il suono, il montaggio: ogni elemento concorre alla costruzione dell’universo filmico, e il regista ne è il punto di riferimento. La sua visione guida le scelte, orienta le soluzioni, armonizza le differenze. La regia è anche leadership, capacità di ascolto, mediazione tra esigenze creative e vincoli produttivi. Ma la regia è soprattutto gesto artistico. È nella direzione degli attori, nella composizione dell’inquadratura, nella modulazione della luce, che il regista esprime la propria poetica. Ogni decisione registica è un atto intenzionale, un segno che contribuisce al significato complessivo dell’opera. Il regista non mostra semplicemente ciò che accade: lo interpreta, lo scolpisce, lo trasfigura. Il cinema, sotto la sua guida, non è mai una riproduzione della realtà, ma una sua reinvenzione. Questa dinamica tra regista e attore, tra visione e incarnazione, conferma quanto la regia sia un’arte del dettaglio. Il gesto, anche il più semplice, può diventare portatore di significato se guidato con consapevolezza.

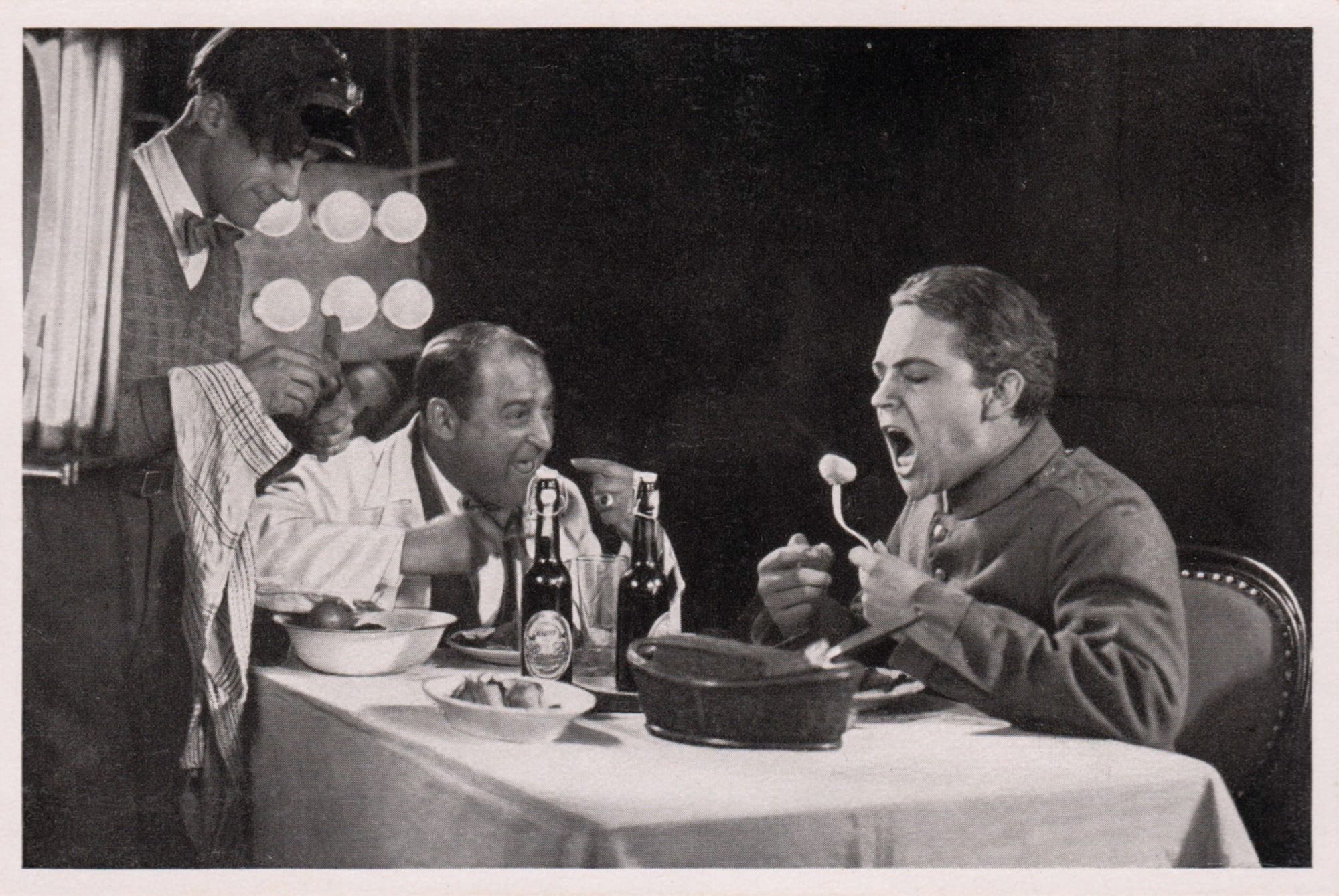

Joe May dirige Gustav Fröhlich in "Homecoming" (1928)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Emblematica, in questo senso, è una figurina del 1935 che ritrae il regista Joe May mentre mostra a Gustav Fröhlich come mangiare le patate in una scena del film Homecoming, girato nel 1928. Il gesto quotidiano, apparentemente banale, viene studiato, provato, interpretato. Non si tratta di “mangiare” in senso funzionale, ma di farlo in modo espressivo, coerente con il personaggio e con il tono della scena. Il regista interviene fisicamente, dimostrando il movimento, la postura, il ritmo. In quel momento, la regia si fa corpo, si fa gesto incarnato.

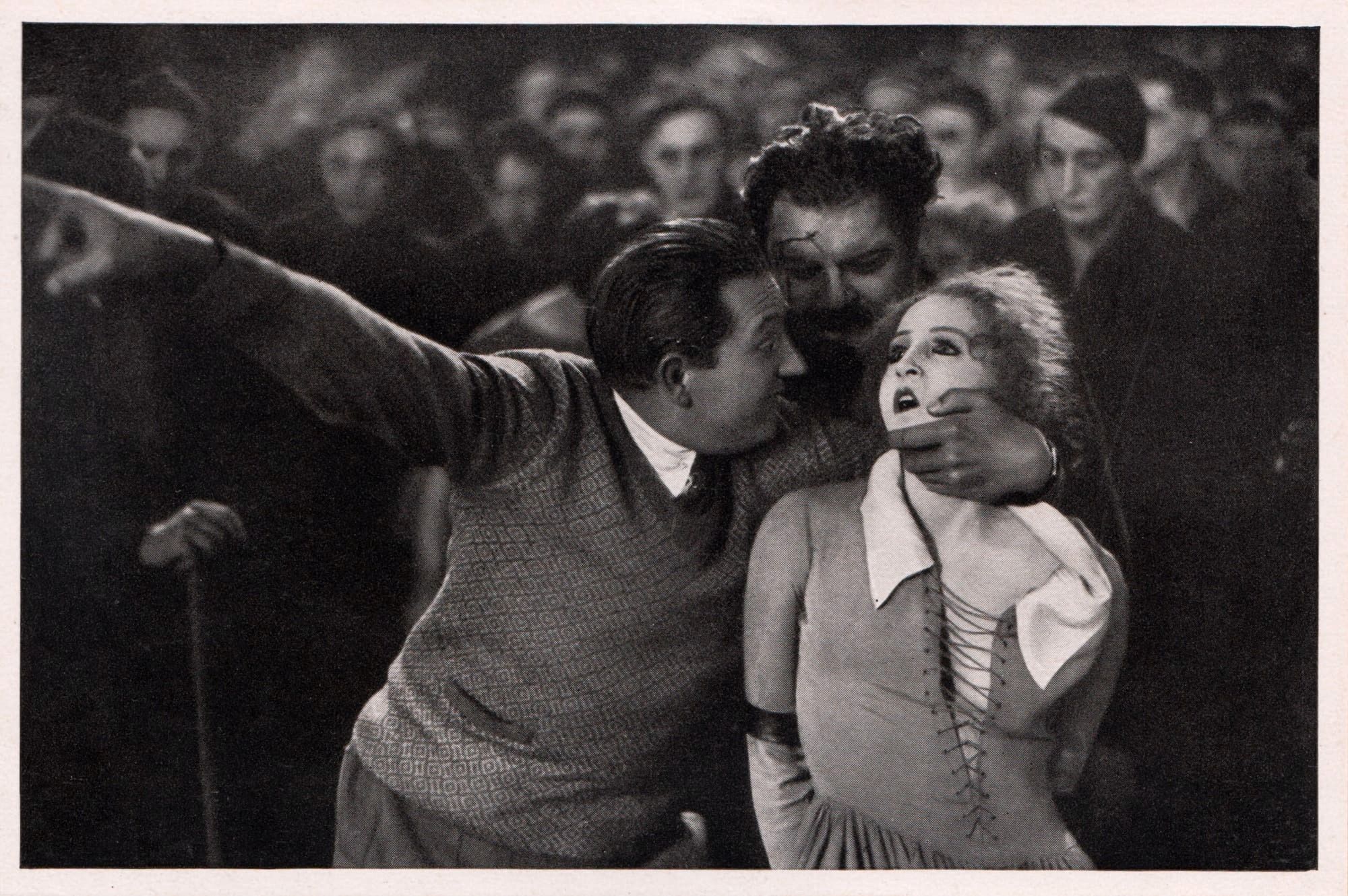

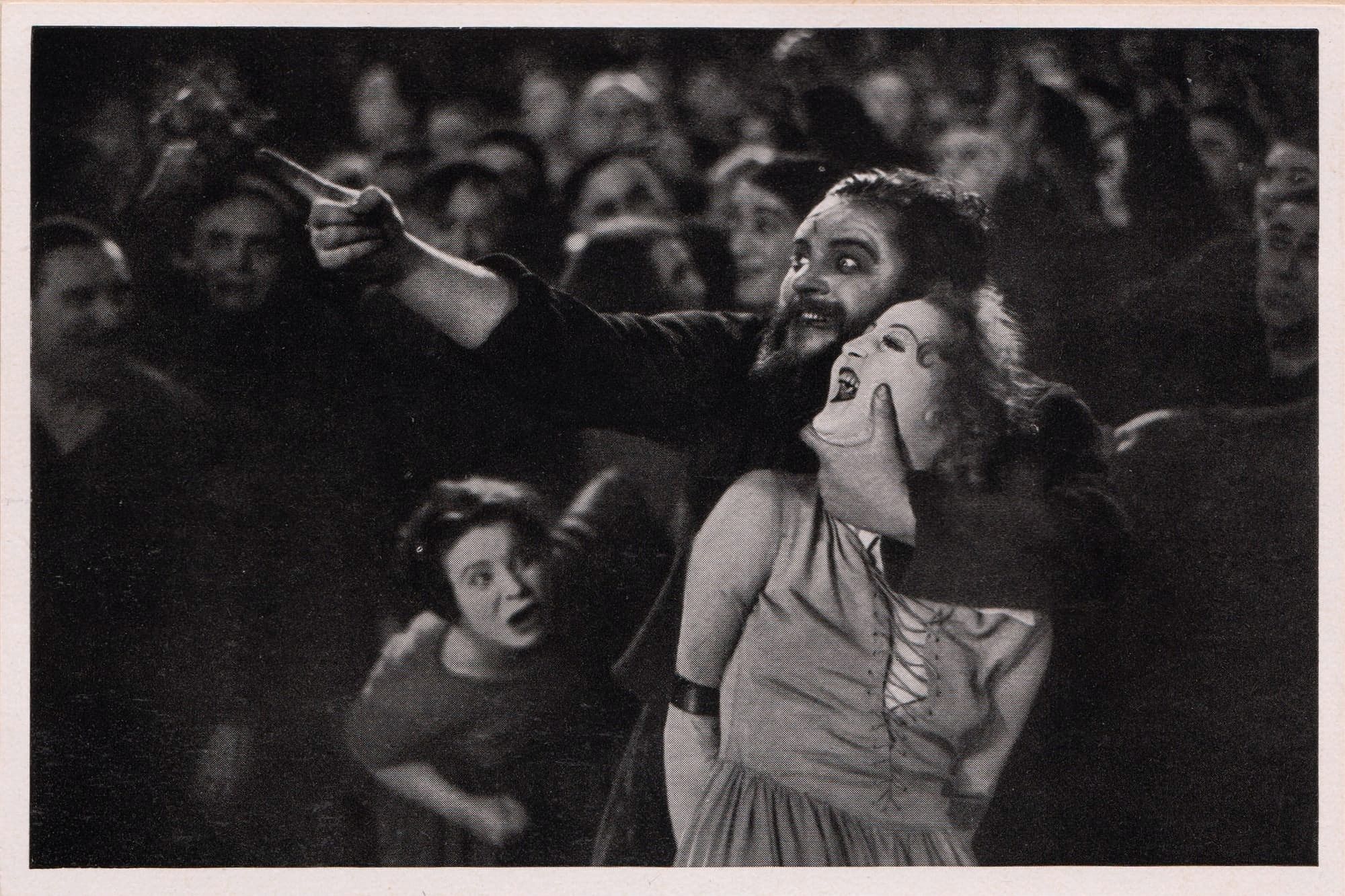

Ancora più eloquente è il doppio documento visivo che ci arriva dal set di Metropolis (1927), capolavoro di Fritz Lang.

Fritz Lang dirige Heinrich George e Brigitte Helm – "Metropolis" (1927)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

In una prima figurina, Lang mostra all’attore Heinrich George come catturare Brigitte Helm: il regista interpreta il gesto, lo scolpisce con il proprio corpo, lo trasmette come un codice fisico. Nella seconda figurina, George esegue la scena, riproducendo il movimento con intensità e precisione. È una sorta di “prima e dopo” che rivela il processo creativo della regia: l’idea si fa gesto, il gesto si fa interpretazione, l’interpretazione si fa immagine. In questo passaggio, il regista non è solo guida: è artista, è coreografo, è scultore dell’umano.

Queste immagini confermano quanto affermava Joe May già nel 1919, in una riflessione che sintetizza la sua concezione della regia: “Regia è organizzazione. Per me la regia è l'arte di riunire le persone di cui hai bisogno e animarle con uno spirito raffinato. Un buon regista è qualcuno che sa creare un’organizzazione così generosa, gli ingranaggi di una macchina che funziona e al cui timone siede.” In queste parole si coglie la doppia natura della regia: da un lato, come arte del coordinamento, della costruzione di un sistema produttivo efficiente e armonico; dall’altro, come gesto poetico, capace di infondere spirito e significato a ogni componente del film. Il regista è il timoniere, ma anche il motore invisibile che dà vita alla macchina cinematografica

Lo Scenografo

(L’Architetto dell’Anima)

Nel cinema, la scenografia non è semplicemente un contesto visivo: è una forma di espressione emotiva, una traduzione architettonica dell’anima. Lo scenografo non costruisce edifici per essere abitati, ma per essere percepiti. Non progetta ambienti per la vita quotidiana, ma per la vita interiore dei personaggi e per l’esperienza sensoriale dello spettatore. Ogni struttura, ogni spazio, ogni dettaglio è pensato per apparire al meglio da una specifica angolazione, quella dell’obiettivo cinematografico. E proprio per questo, molte scenografie vengono realizzate solo nella misura in cui appaiono sullo schermo: ciò che non si vede, non esiste. È una logica economica, certo, ma anche una scelta artistica che concentra l’attenzione su ciò che conta davvero.

Sul set di "Mein Leopold" (1924)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Un esempio emblematico è la ricostruzione della città di Potemkin per il film Mein Leopold, realizzata interamente da Erich Czerwonsky negli studi cinematografici. Non si trattava di riprodurre fedelmente una città esistente, ma di evocare un luogo che potesse trasmettere la tensione e il dramma della narrazione. La scenografia, in questo caso, diventa una città dell’immaginario, costruita per essere vista e vissuta solo attraverso l’occhio della cinepresa. È una città che non esiste nella realtà, ma che diventa reale nel momento in cui viene catturata dalla macchina da presa.

Lo scenografo non è un tecnico subordinato, ma un artista indipendente che contribuisce in modo essenziale allo stile del film. Il suo lavoro non consiste nel replicare la realtà, ma nell’evocare un mondo che rispecchi il contenuto emotivo della scena. Le strade, i palazzi, i corridoi e le stanze non sono semplici ambienti: sono spazi narrativi, luoghi che respirano, che suggeriscono, che amplificano. Devono avere profondità, devono possedere un’atmosfera che non si limita a essere visivamente coerente, ma che vibra in sintonia con le emozioni dei personaggi.

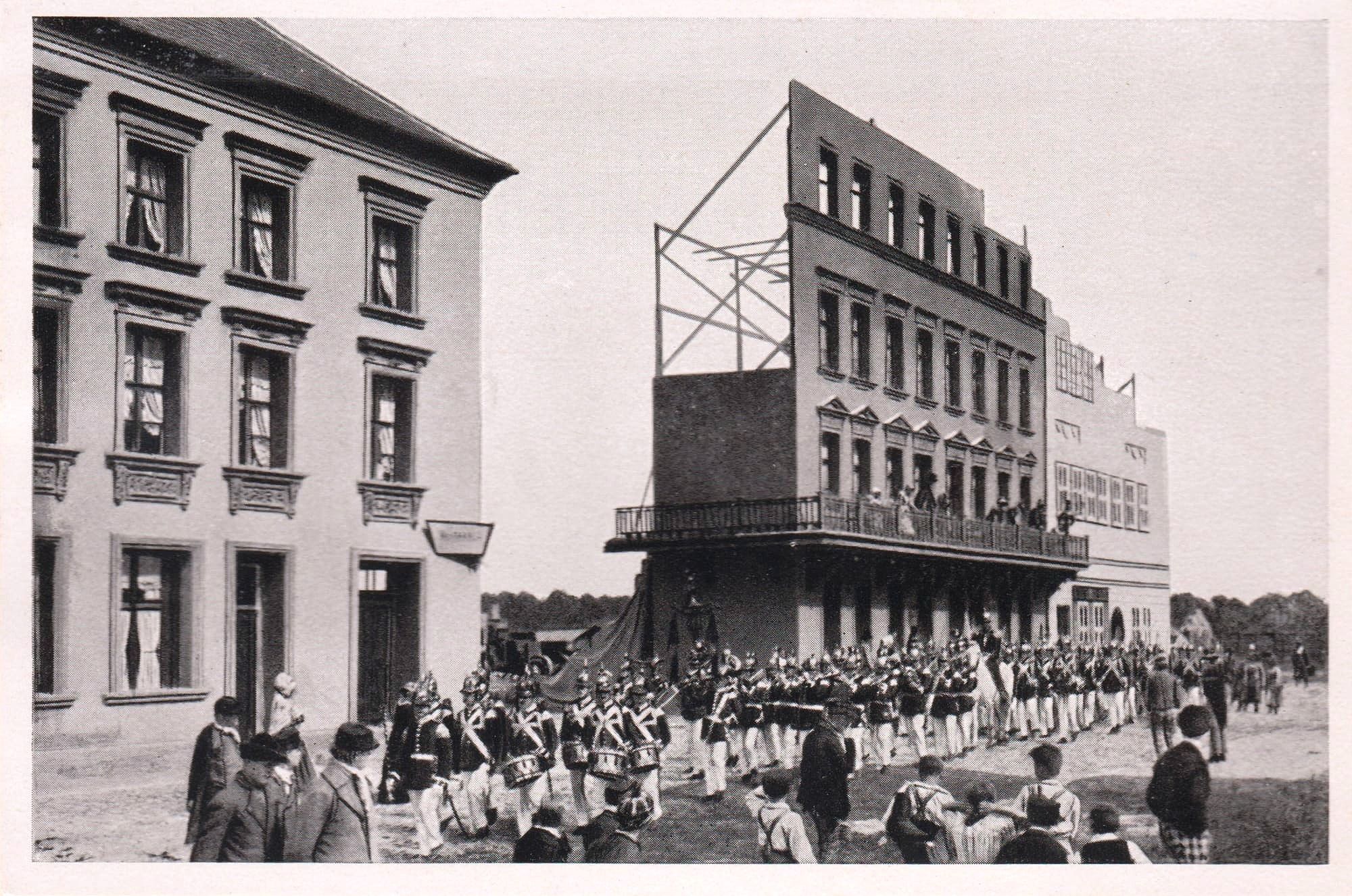

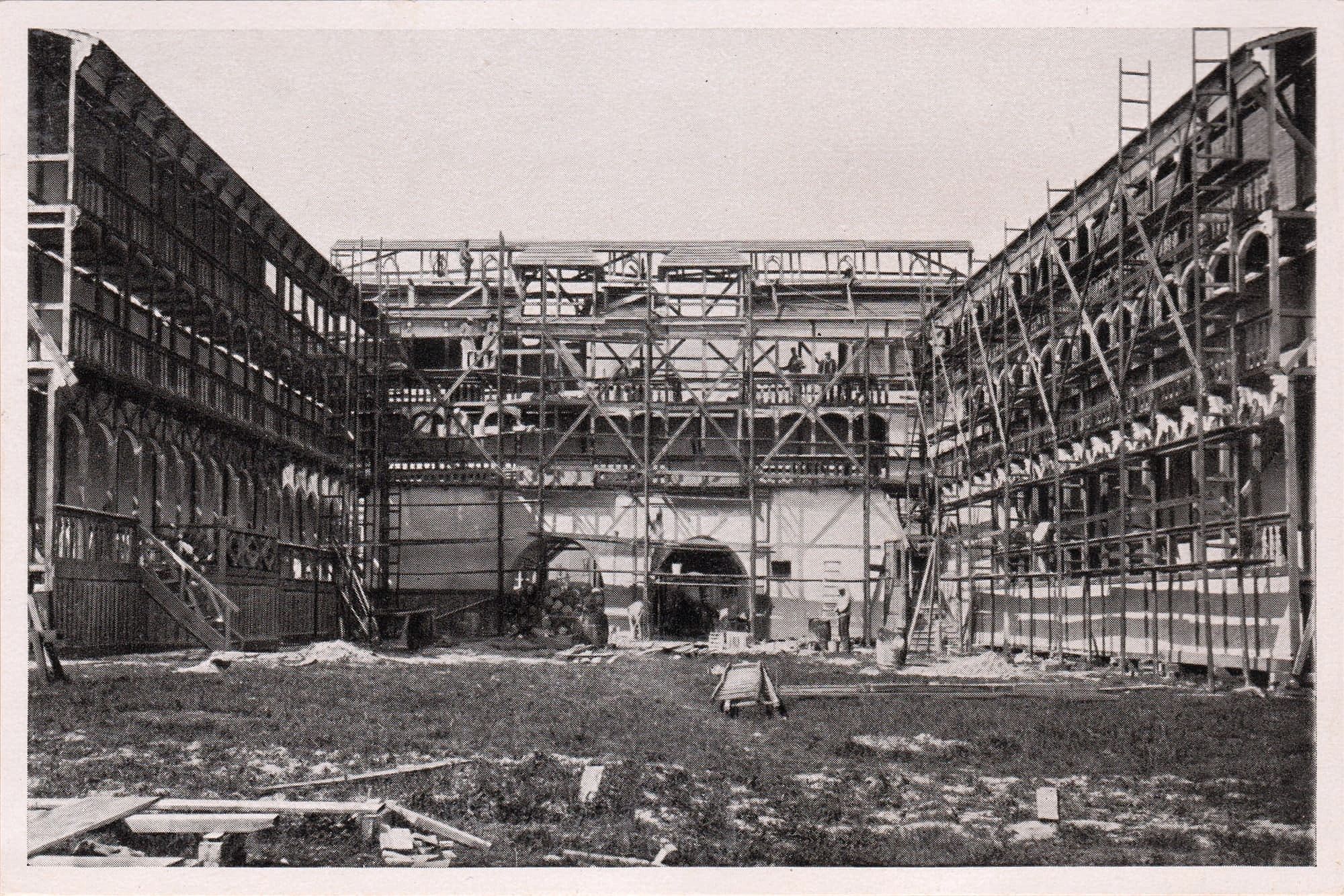

Costruzione del campo da torneo per "Anna Bolena" (1920)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Un altro esempio significativo è il film Anna Bolena del 1920, diretto da Ernst Lubitsch, per il quale venne costruito un intero campo da torneo all’interno degli studi di Tempelhof. La scenografia, curata da Kurt Richter, non rispondeva a esigenze di realismo, ma alla necessità di creare un ambiente che potesse incarnare la solennità, la tensione e la teatralità della corte rinascimentale.

Il campo da torneo prende vita – "Anna Bolena" (1920)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Il campo da torneo non era solo un luogo, ma un simbolo, una scenografia che amplificava il dramma storico e lo trasformava in esperienza visiva. Richter, con la sua sensibilità artistica, riuscì a dare forma a uno spazio che non solo serviva la narrazione, ma ne diventava parte integrante, contribuendo a definire il tono e lo stile del film. I set costruiti per Anna Bolena includevano ambientazioni di grande impatto visivo e storico: una replica dell’Abbazia di Westminster, completa di altare, stalli del coro e abside; un vecchio quartiere inglese; una strada che conduceva dalla porta della città all’Abbazia; e naturalmente il campo da torneo, fulcro cerimoniale e scenografico, dove la tensione drammatica trovava la sua cornice visiva più solenne.

Il film non può essere una copia fotografica della realtà. Deve avere un suo stile, una sua voce, una sua anima. E la scenografia è uno degli strumenti più potenti per costruire questa identità. Lo scenografo deve essere in grado di creare ambientazioni che non solo siano belle, ma che parlino. Non si tratta di copiare splendidi spazi, ma di comporre un ambiente che nasce dal contenuto emotivo della scena. È come se ogni spazio portasse con sé i colori dell’atmosfera, come se l’architettura stessa fosse intrisa di sentimento.

In questo senso, lo scenografo è un architetto dell’anima. Deve toccare qualcosa che va oltre la superficie, oltre la forma, oltre la funzione. Deve costruire la realtà dell’esperienza interiore, che è più profonda, più efficace e più toccante di ciò che vediamo con i nostri occhi ogni giorno. La scenografia diventa così un ponte tra il visibile e l’invisibile, tra il concreto e l’emotivo, tra lo spazio e la memoria. È un’arte che non si limita a decorare, ma che interpreta, che racconta, che emoziona.

La Natura Come Costruzione Drammatica

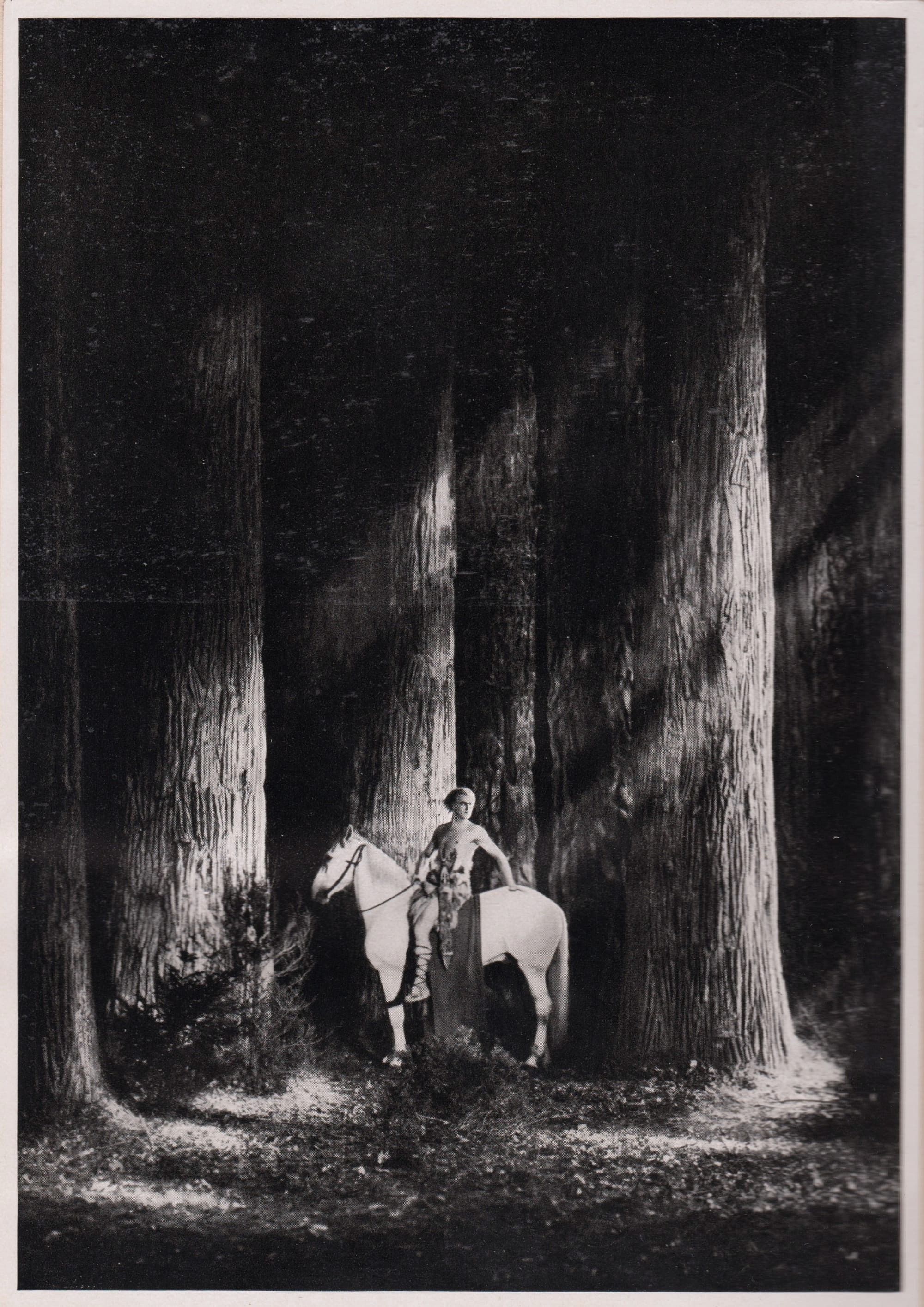

La crescente tendenza a ricreare la natura in studio non nasce da una semplice esigenza logistica, ma da una precisa volontà artistica: quella di modellare il paesaggio secondo le esigenze del dramma. La foresta che accoglie Sigfrido non deve essere una foresta qualsiasi, ma una foresta mitica, evocativa, capace di amplificare la tensione narrativa. Così come la grotta dei Nibelunghi non può essere una caverna reale, ma una visione scolpita nell’ombra e nel silenzio.

Foresta artificiale nello studio UFA di Tempelhof – "Die Nibelungen" (1924)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Per la celebre dilogia diretta da Fritz Lang, gli scenografi della UFA costruirono una foresta interamente in studio, dove ogni tronco, cespuglio e sentiero era pensato per evocare un mondo epico e sovrannaturale. Questo paesaggio non imita la natura, ma la reinventa, trasformandola in un elemento drammatico e simbolico.

In questo contesto, la scenografia diventa strumento di espressione psicologica. Il paesaggio non è più documentazione, ma interpretazione. Le riprese in esterni, per quanto autentiche, rischiano di tradire l’atmosfera del racconto, offrendo una realtà troppo neutra, troppo indifferente al destino dei personaggi. Al contrario, il paesaggio costruito in studio può essere modellato con precisione, stilizzato secondo un gusto visivo che lo rende parte integrante della narrazione.

Questa visione trova la sua massima espressione in Die Nibelungen, dove la scenografia assume proporzioni monumentali e diventa protagonista visiva del racconto. Come riportato nelle fonti dell’epoca:

«Scaloni monumentali, cattedrali in cemento, prati brumosi disseminati di margheritine artificiali, foreste dagli enormi tronchi di cartapesta, castelli e fortezze in miniatura, grotte anch'esse di cartapesta, draghi meccanici tutte quelle enormi costruzioni per metà merovingie e per metà cubiste presero vita grazie a Otto Hunte, Erich Kettelhut, Carl Vollbrecht, scenografi abituali di Lang».

La tecnologia cinematografica moderna ha reso possibile questa trasformazione: giardini, piazze, mercati e persino interi villaggi vengono ricreati sotto i riflettori, dove ogni dettaglio può essere controllato. Il regista diventa così anche architetto dell’anima del film, capace di infondere vita a scenari che non esistono nella geografia, ma che vibrano nel cuore della storia.

In questo modo, il cinema si allontana dalla natura come documento e si avvicina alla natura come visione. Non si tratta più di insegnare la realtà, ma di evocarla. Il paesaggio diventa un personaggio, un riflesso, un’eco. E solo quando il regista riesce a costruire un paesaggio con un’anima, il film può davvero diventare un’opera d’arte.

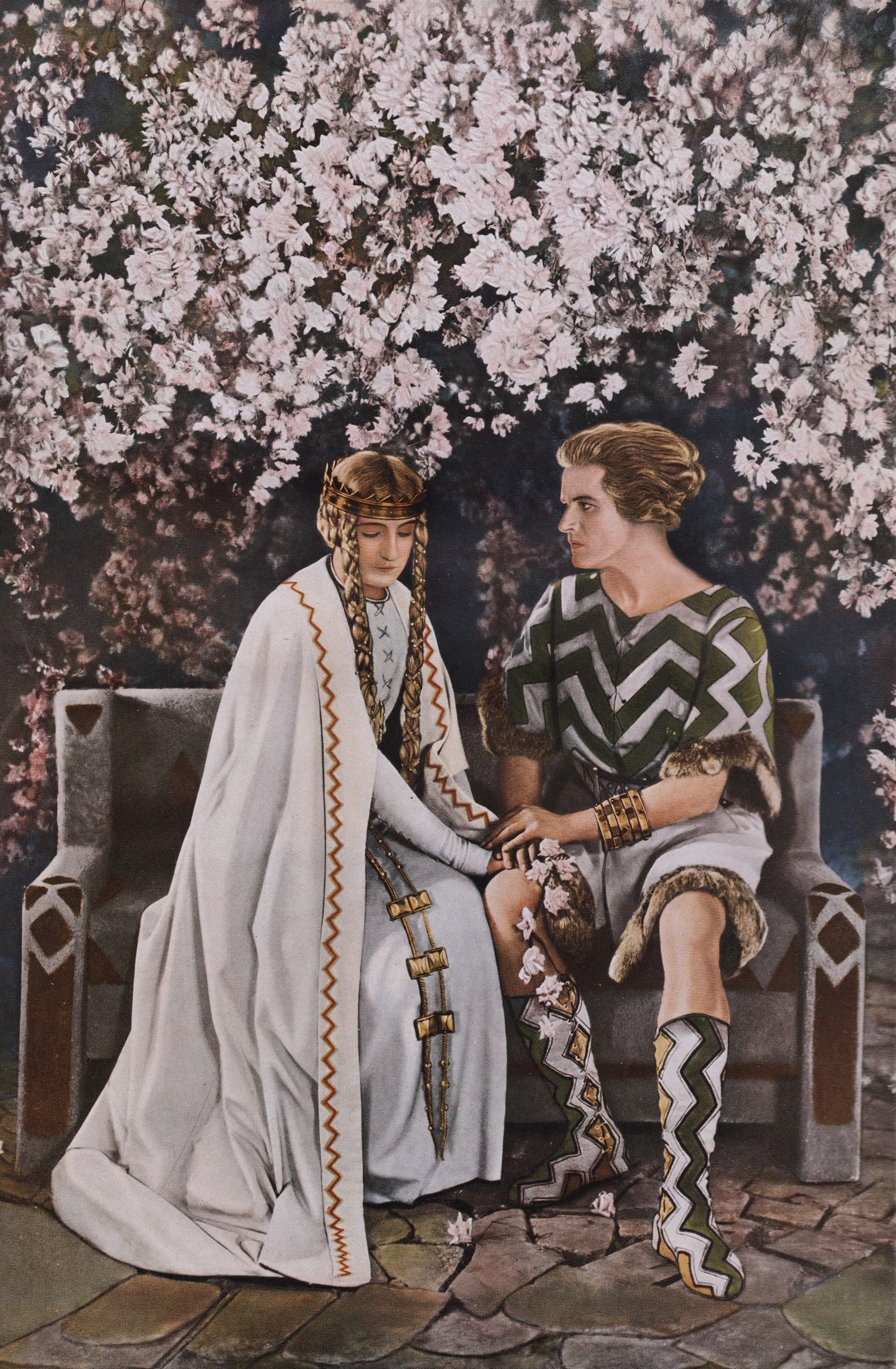

I Costumi

Nel processo di creazione di un film, ogni elemento visivo contribuisce a costruire un mondo credibile e coinvolgente. Tra questi, il costume occupa un posto di rilievo, soprattutto nel cinema muto, dove l’assenza di dialoghi rende ogni dettaglio visivo essenziale alla narrazione. In quel contesto, il costume non è mai un semplice ornamento: è racconto, atmosfera, identità.

Nel silenzio delle prime pellicole, l’abito diventa voce. Un tessuto, una linea, una piega possono suggerire emozioni, status sociale, tensioni interiori. Gli attori, spesso, indossavano abiti propri, ma la macchina da presa li trasformava in simboli, in icone capaci di parlare allo spettatore. La mancanza di colore accentuava forme e texture, rendendo ogni scelta sartoriale ancora più significativa.

Con il tempo, la figura del costumista si è definita sempre più chiaramente. La ricerca storica, la sperimentazione con materiali e accessori, la capacità di interpretare la psicologia dei personaggi hanno reso il costume un elemento artistico a sé stante. In questa fase della produzione, il costumista lavora fianco a fianco con regista e scenografo, contribuendo a dare forma visiva alla storia.

A testimonianza di quanto il costume potesse plasmare l’immaginario di un film, basti osservare il lavoro di Aenne Willkomm per Die Nibelungen (1924). I suoi costumi, pensati per incarnare la mitologia germanica, non solo definiscono i personaggi, ma costruiscono l’intero universo visivo della pellicola.

Margarete Schön in "Die Nibelungen" (1924) (IMBD)

Le linee severe, le armature stilizzate e l’uso di materiali evocativi trasformano la leggenda in un affresco epico e senza tempo.

Dettaglio dei costumi ideati da Aenne Willkomm per "Die Nibelungen" (1924)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Nel cinema muto, il costume è anche uno strumento di sintesi: comunica ciò che non può essere detto, suggerisce ciò che non viene mostrato. È un linguaggio autonomo, capace di trasmettere tensioni, desideri, dinamiche sociali. Ogni abito è pensato per arricchire la trama, enfatizzare le tematiche e creare un impatto visivo duraturo.

In un articolo che esplora come si fa un film, il costume rappresenta il punto in cui la narrazione incontra la materia. È il momento in cui il personaggio prende forma, non solo attraverso la recitazione, ma anche attraverso ciò che indossa. E nel cinema muto, questa forma è tutto: è gesto, è presenza, è memoria.

Per una visione più ampia e contestualizzata del costume cinematografico, rimando al mio studio dedicato alla sua evoluzione storica, disponibile al seguente link:

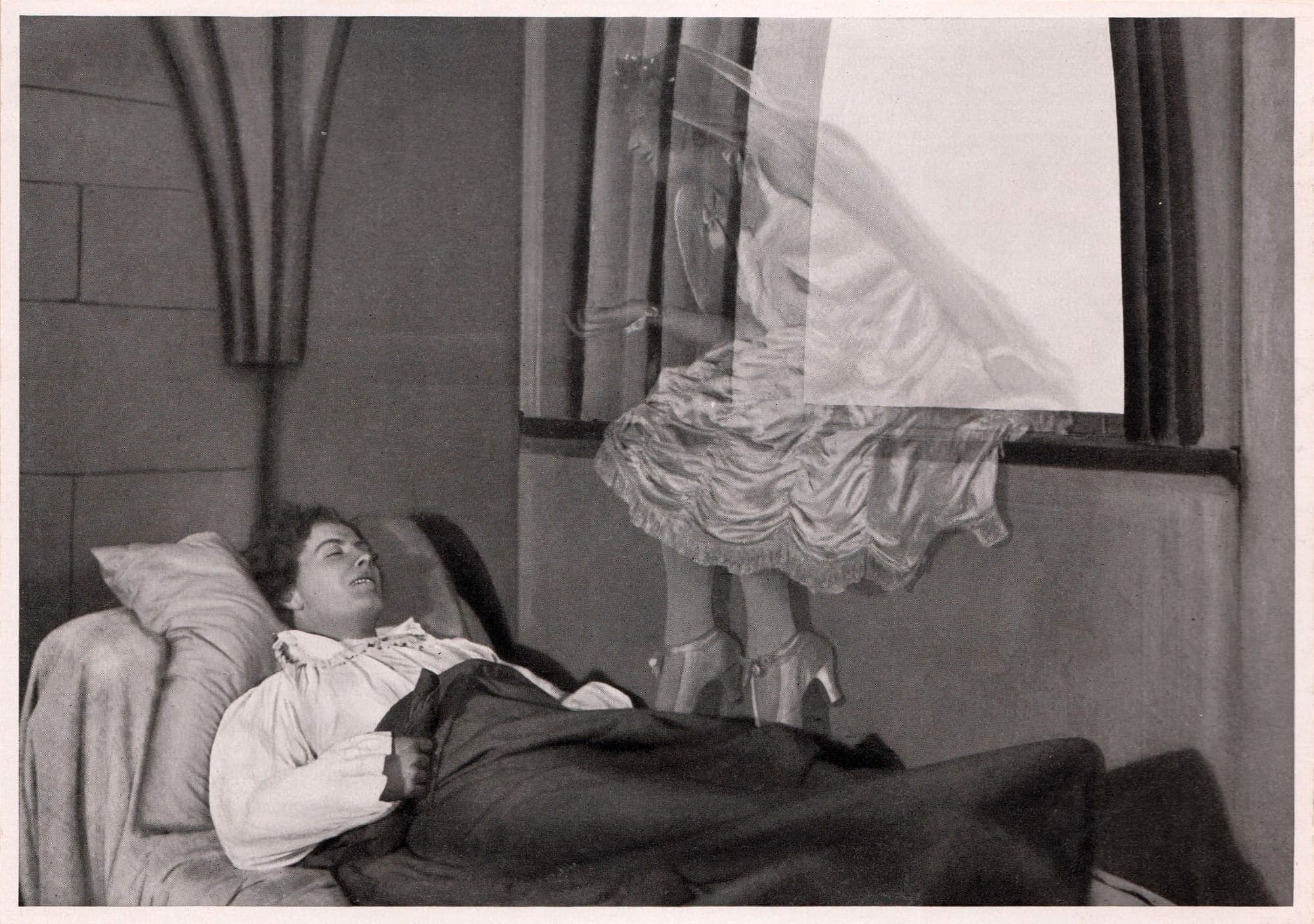

Il Cinema come Incantesimo: Doppie Esposizioni e Apparizioni

Nel cuore della macchina cinematografica, oltre falegnami e scenografi, vive un’altra dimensione: quella dell’inganno visivo, del sogno, del fantasma. Il cinema non è solo costruzione materiale, ma anche evocazione immateriale. Fin dai suoi esordi, ha cercato di rappresentare ciò che non si vede: pensieri, ricordi, apparizioni, visioni interiori. I primi film si concentravano su oggetti semplici e reali, ma presto la tecnologia ha permesso di rappresentare l’invisibile. In un primo piano di una testa, la fronte diventava improvvisamente trasparente e le scene si svolgevano nella scatola cranica, come ricordi che riaffiorano nel contesto della trama. La fotografia, da parte sua, ha saputo catturare queste visioni con una brillantezza fosforescente, enfatizzando il potere ipnotico dell’immagine.

La tecnica più affascinante è quella della doppia esposizione, che permette di combinare impressioni sensoriali separate nel tempo e nello spazio. Esponendo lo stesso negativo due o tre volte, si ottiene una fusione di realtà e sogno, corpo e spirito. È il cinema che si fa alchimia visiva. Un esempio emblematico è la scena in I Nibelunghi di Fritz Lang, dove una piuma cade sul filo della spada e viene tagliata di netto. Impossibile, si disse. Ma Lang spiegò il trucco: la piuma fu filmata mentre cadeva, poi tagliata in due e ripresa di nuovo. Semplice, ma servì centinaia di metri di pellicola per ottenere l’effetto perfetto.

La fotografia fantasma è tra i trucchi più affascinanti. Si protegge il negativo con una vignetta nel punto dove apparirà il fantasma, si registra la scena, si riavvolge la pellicola, si rimuove la vignetta e si riprende solo il fantasma. Il risultato è una figura trasparente, incorporea, che sembra emergere dal nulla.

Dal Film "Die Puppe" (1919) – Ossi Oswalda evanescente appare in sogno a Hermann Thimig

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

In questa scena, l’apparizione di Ossi Oswalda non è solo un trucco visivo, ma anche un momento di raffinata comicità surreale. Die Puppe, diretto da Ernst Lubitsch, è una “storia buffa uscita da una scatola di giocattoli”, dove l’illusione e la teatralità si fondono in un gioco scenico brillante. Il sogno di Hermann Thimig, in cui la bambola prende vita, è costruito con leggerezza e precisione: l’effetto fantasma diventa parte integrante della narrazione comica. Lubitsch riesce a fondere umorismo e tecnica, creando un mondo artificiale che non nasconde mai la sua natura scenica, ma anzi la esalta. È un esempio perfetto di come il trucco fotografico possa essere usato non solo per evocare il mistero, ma anche per giocare con la realtà.

Per ottenere un effetto etereo, il fantasma viene filmato su sfondo di velluto nero, che non lascia traccia sul negativo. Solo il bianco del fantasma agisce sulla pellicola, lasciando trasparire i dettagli della scena sottostante.

Mia May e Wernhard Goetzke nel ruolo di Visione in "The Indian Tomb" (1921)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Nel film The Indian Tomb, la costruzione visiva di ambienti esotici e scene impossibili si affida a una tecnica allora rivoluzionaria: la fotografia composita. Questo metodo, perfezionato negli anni ’20, permetteva di combinare attori e sfondi dipinti o filmati separatamente, creando illusioni sceniche di grande impatto.

Uno dei procedimenti più sofisticati era il cosiddetto Dunning Process, che utilizzava luci colorate e fondali traslucidi per isolare gli attori dal fondo e sovrapporli a scenari artificiali. Il trucco consisteva nell’illuminare gli attori con luce bianca e lo sfondo con luce blu o arancione, sfruttando la sensibilità cromatica della pellicola per ottenere una maschera ottica. Questo permetteva di “ritagliare” i personaggi e inserirli in ambienti completamente diversi, senza bisogno di schermi verdi o effetti digitali.

Il risultato era sorprendente: scene ambientate in templi indiani, deserti o palazzi orientali venivano realizzate in studio con una precisione illusionistica che anticipava il cinema fantastico moderno. The Indian Tomb ne è un esempio emblematico, dove la tecnica non è solo funzionale, ma parte integrante dell’estetica del film.

Nel film Secrets of a Soul, ispirato alle teorie di Freud, il sogno viene rappresentato come flusso disordinato, grottesco, improvviso. Ostacoli che appaiono dal nulla, oggetti familiari che si distorcono, ambienti quotidiani che si trasformano in incubi. È il cinema che penetra l’inconscio, che visualizza il rimosso. Il cameraman diventa esploratore dell’anima, e il regista non si ritira mai davanti a nessuna sfida visiva. Anche le visioni più complesse trovano forma: il simbolismo di Moloch in Metropolis, la fenomenologia del fachismo in La tomba indiana, sono esempi di come il cinema possa dare corpo all’astratto.

"Secrets of a Soul" (1926) – Visioni oniriche e distorsioni del quotidiano

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

Secrets of a Soul fu pubblicizzato dalla UFA come un “film psicoanalitico”, e non a caso: il regista Georg Wilhelm Pabst, con il supporto scientifico di Karl Abraham e Hanns Sachs, costruì una narrazione che affronta le grandi domande del tempo, rendendo visibile il conflitto interiore di un uomo in crisi. Il film tende verso la Nuova Oggettività, ma utilizza con intelligenza elementi dell’Espressionismo cinematografico, senza adottarne le metafore visive più estreme. La sequenza del sogno, molto citata, è un capolavoro di sperimentazione visiva: una città che emerge dal suolo, campane che si trasformano nella testa della moglie, minacce e simboli che si intrecciano in un flusso disturbante e poetico. Il direttore della fotografia Guido Seeber, oltre al suo talento tecnico, sviluppò diverse soluzioni di effetti speciali, tra cui l’uso della prospettiva e dei contrasti tra luci e ombre per dare forma all’inconscio. L’intero sogno si avvale delle scoperte ottiche dell’avanguardia francese, ma è reso con una sensibilità narrativa che lo mantiene vicino all’esperienza umana. Non si tratta di teoria grigia, ma di un’esperienza drammatica e comprensibile, che rende la psicoanalisi visibile e tangibile attraverso il linguaggio del cinema.

Nel cinema muto degli anni ’20, la sperimentazione tecnica era all’ordine del giorno. Tra gli effetti più affascinanti c’era il trucco del doppio ruolo, o doppelgänger, utilizzato per rappresentare due personaggi interpretati dallo stesso attore all’interno della stessa inquadratura. Il procedimento prevedeva l’esposizione della pellicola in due momenti distinti: prima una metà dell’immagine con l’attore, poi l’altra metà con la controfigura o con lo stesso attore in una posizione diversa. Per ottenere un’interazione credibile tra le due “versioni” del personaggio, era fondamentale contare con precisione i giri della manovella, così da sincronizzare movimenti e sguardi. Un trucco che, pur sembrando semplice, richiedeva una precisione estrema e una grande padronanza tecnica.

Il trucco del doppelgänger non veniva utilizzato solo per creare tensione o dramma, ma anche per generare umorismo. Un esempio brillante è il film Wehe, wenn sie losgelassen (1926), una commedia tedesca diretta da Carl Froelich, in cui Henny Porten interpreta la sofisticata Cäcilie Angerapp e, in segreto, una semplice domestica. La trama ruota attorno al desiderio di Cäcilie di evadere dalla sua vita borghese e dimostrare al marito che è capace di reinventarsi. Il suo travestimento dà vita a una serie di equivoci esilaranti, culminando in una lezione di umiltà e riconciliazione.

Henny Porten interpreta il suo famoso doppio ruolo nel film "Wehe, wenn sie losgelassen" (1926)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

La critica dell’epoca la elogiò per la “subtilste Darstellungskunst” — arte sottile della recitazione — nel passaggio tra la dama della società e la goffa domestica. Porten riesce a rendere con umorismo e finezza la trasformazione del personaggio, dimostrando una padronanza assoluta del linguaggio corporeo e della mimica.

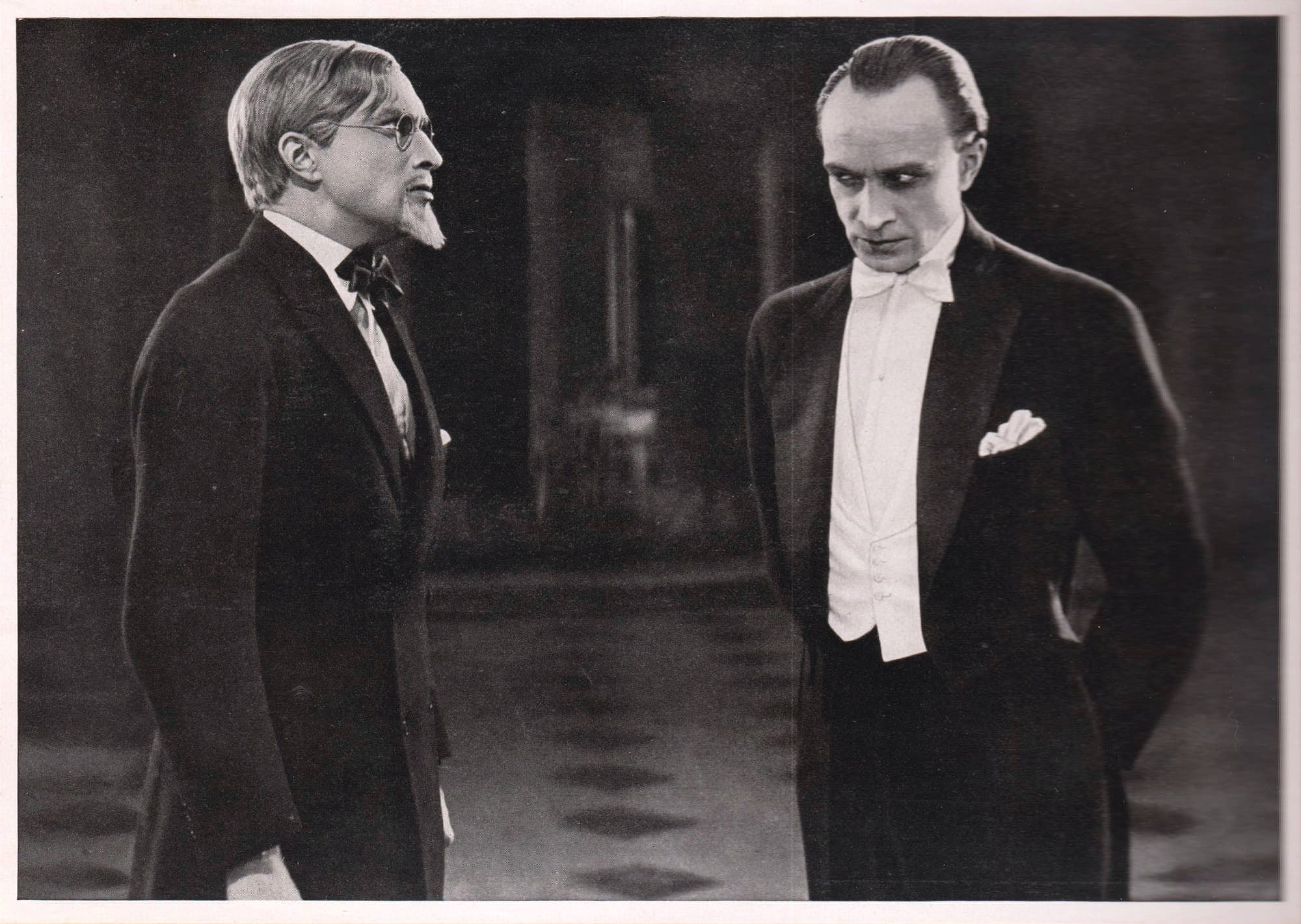

Un altro esempio emblematico si trova nel film Die Brüder Schellenberg (1926), tratto dal romanzo di Bernhard Kellermann. Il regista Carl Grune mette in scena il conflitto tra due fratelli opposti: Bezel Schellenberg, uomo di piacere e volontà senza scrupoli, e Michael Schellenberg, filantropo nobile e gentile. Entrambi i ruoli sono interpretati da Conrad Veidt, attore di straordinaria versatilità, capace di rendere credibili e profondamente diversi i due personaggi.

Conrad Veidt in "Die Brüder Schellenberg" (1926)

VOM WERDEN DEUTSCHER FILMKUNST - DER STUMME FILMCIGARETTEN BILDERDIENST - ALTONA-BAHRENFELD (1935)

(collezione personale)

La sua interpretazione è un capolavoro di sdoppiamento psicologico e tecnico. La card dedicata a Veidt celebra proprio questa sua abilità: un volto, due anime, un solo attore.

Le scene industriali del film sono realizzate grazie al contributo di Helmar Lerski, fotografo e direttore della fotografia noto per il suo uso innovativo della luce e degli specchi. Lerski impiega il procedimento Schüfftan, ideato da Eugen Schüfftan, per fondere attori reali e scenografie artificiali in un’unica ripresa. Questo trucco consiste nell’utilizzare uno specchio parzialmente argentato, posizionato tra la macchina da presa e la scena. Parte della superficie riflette un modello in scala o un disegno, mentre l’altra parte lascia passare l’immagine degli attori sul set. Il risultato è un’inquadratura che fonde perfettamente elementi reali e artificiali, creando ambienti monumentali e illusioni visive senza ricorrere a effetti digitali.

Lerski, già noto per la serie fotografica Metamorphosis through Light, porta nel cinema la sua sensibilità per la luce e la composizione, contribuendo a rendere Die Brüder Schellenberg un esempio di cinema tecnico e poetico allo stesso tempo.

Dai primi film d’animazione alla fuga di Faust e Mefistofele su un mantello volante, il cinema ha percorso una lunga strada. Ha trasformato il trucco in linguaggio, l’inganno in poesia. Ogni fantasma, ogni visione, ogni sogno filmato è una testimonianza di quanto il cinema non sia solo tecnica, ma anche magia.

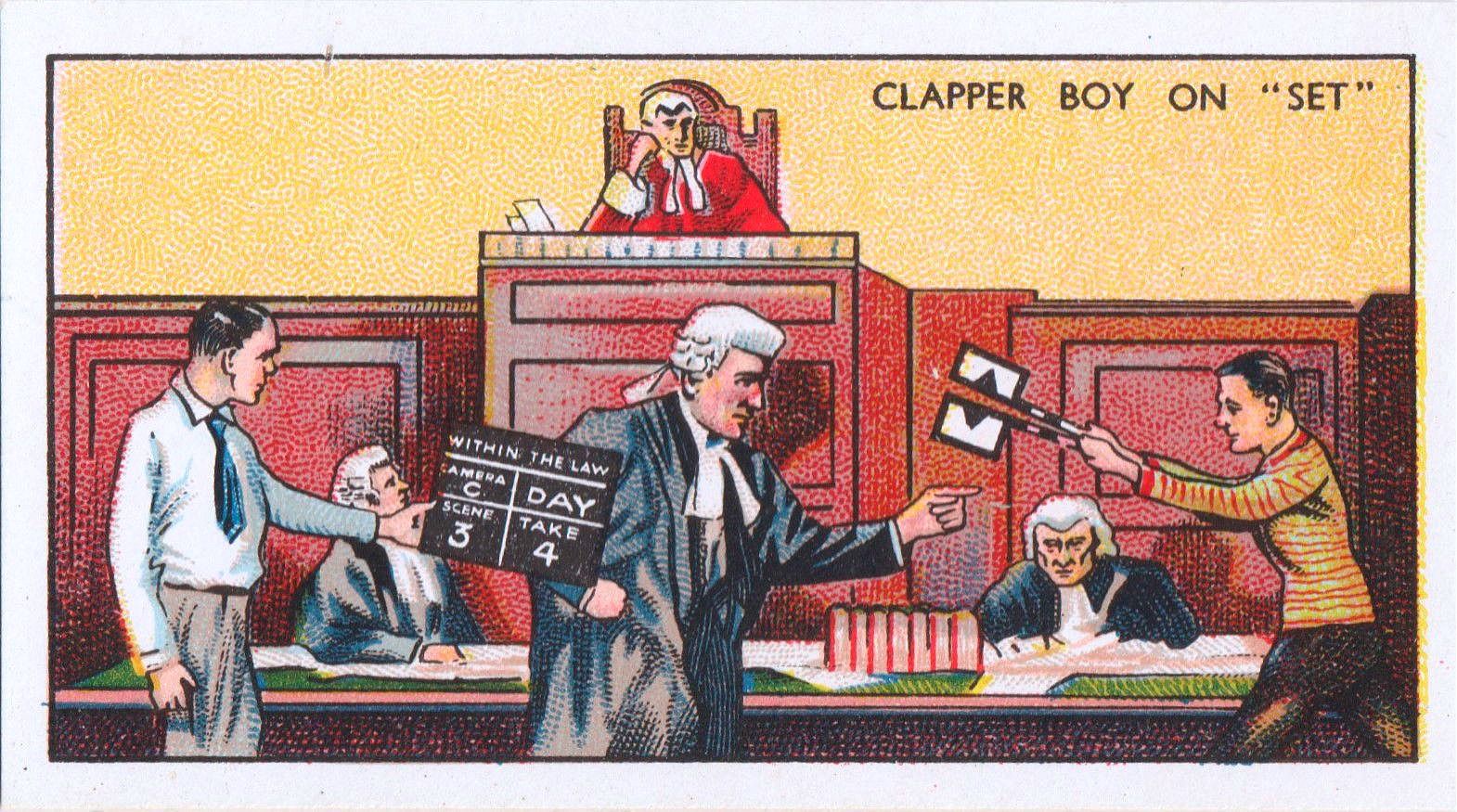

HOW FILMS ARE MADE

(Scenografie, suoni e polvere)

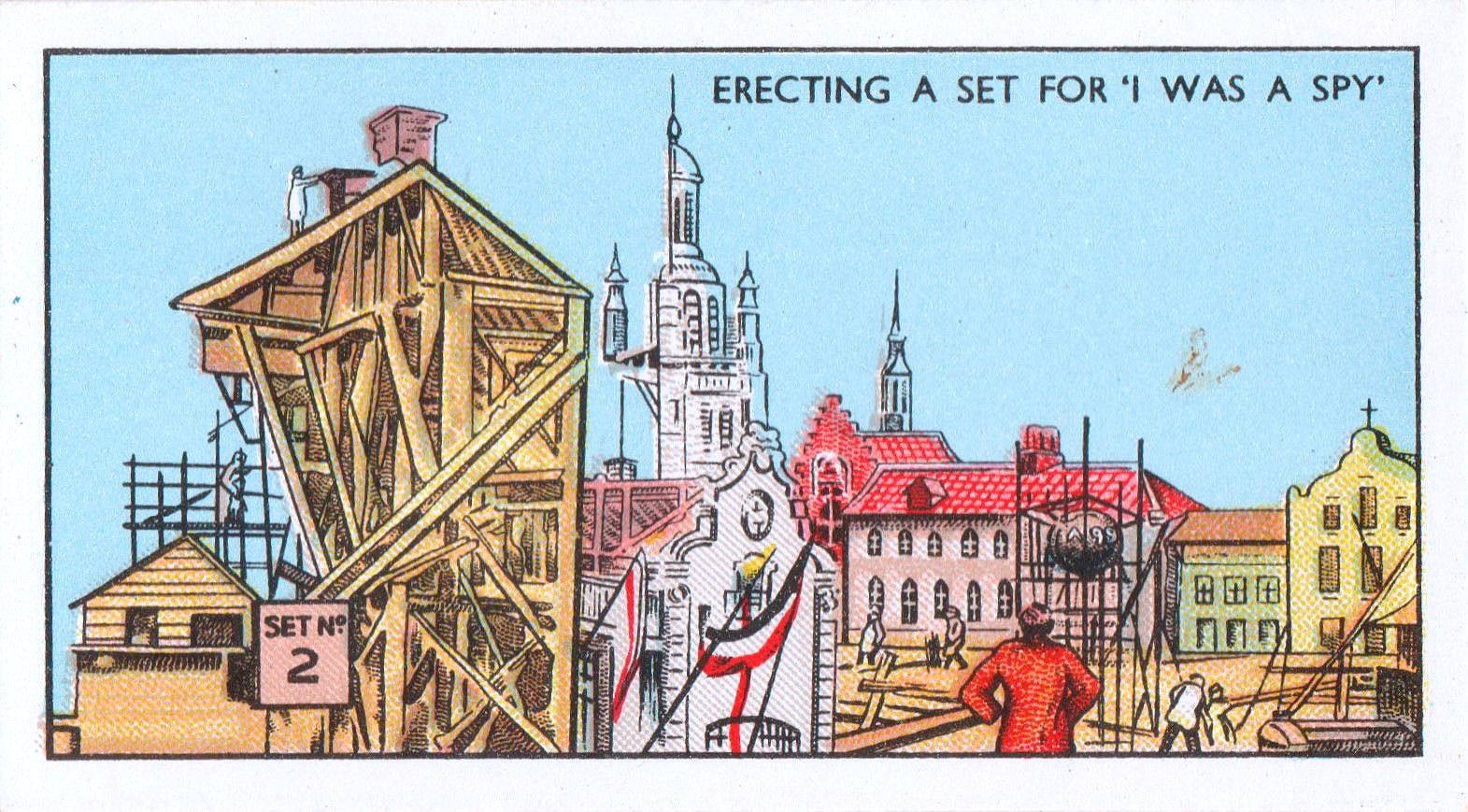

Se le cigarette cards tedesche, nella prima parte, hanno mostrato il cinema come laboratorio di invenzioni visive raccontando l’epoca pionieristica degli anni Venti pur essendo prodotte negli anni Trenta, la serie britannica del 1934 How Films Are Made, stampata dalla B. Morris & Sons Ltd., ci conduce in un territorio nuovo: quello dello studio cinematografico come macchina creativa. Non più esperimenti artigianali, ma reparti specializzati, tecnologie sincronizzate e una visione industriale della produzione. Le figurine non celebrano le star, ma il lavoro collettivo che le rende possibili. E lo fanno con una sobrietà illustrata che racconta, senza enfasi, la modernità dello studio Gaumont-British di Shepherd’s Bush, appena ricostruito e pronto a diventare il cuore pulsante del cinema sonoro britannico.

Nel 1932, la Gaumont-British Film Corporation investì circa 750.000 sterline per rinnovare radicalmente i suoi studi di Shepherd’s Bush, trasformandoli in uno dei complessi cinematografici più moderni d’Europa. Sei nuovi teatri di posa, officine specializzate, sale di montaggio e di registrazione, impianti elettrici e scenografici: tutto era pensato per rendere il processo produttivo fluido, sincronizzato, efficiente. Lo studio non era più solo un luogo di ripresa, ma una vera e propria macchina creativa, capace di generare film come prodotti di un sistema integrato. Questa visione industriale del cinema, ancora poco esplorata dal pubblico, trovò una forma divulgativa e sorprendentemente elegante nella serie di figurine How Films Are Made, stampata nel 1934 dalla B. Morris & Sons Ltd. e distribuita nei pacchetti di sigarette. Venticinque carte illustrate, ciascuna accompagnata da una didascalia tecnica, componevano un racconto visivo del dietro le quinte, dove ogni reparto dal trucco alla scenografia, dalla registrazione sonora alla costruzione dei modellini aveva un ruolo preciso e interdipendente.

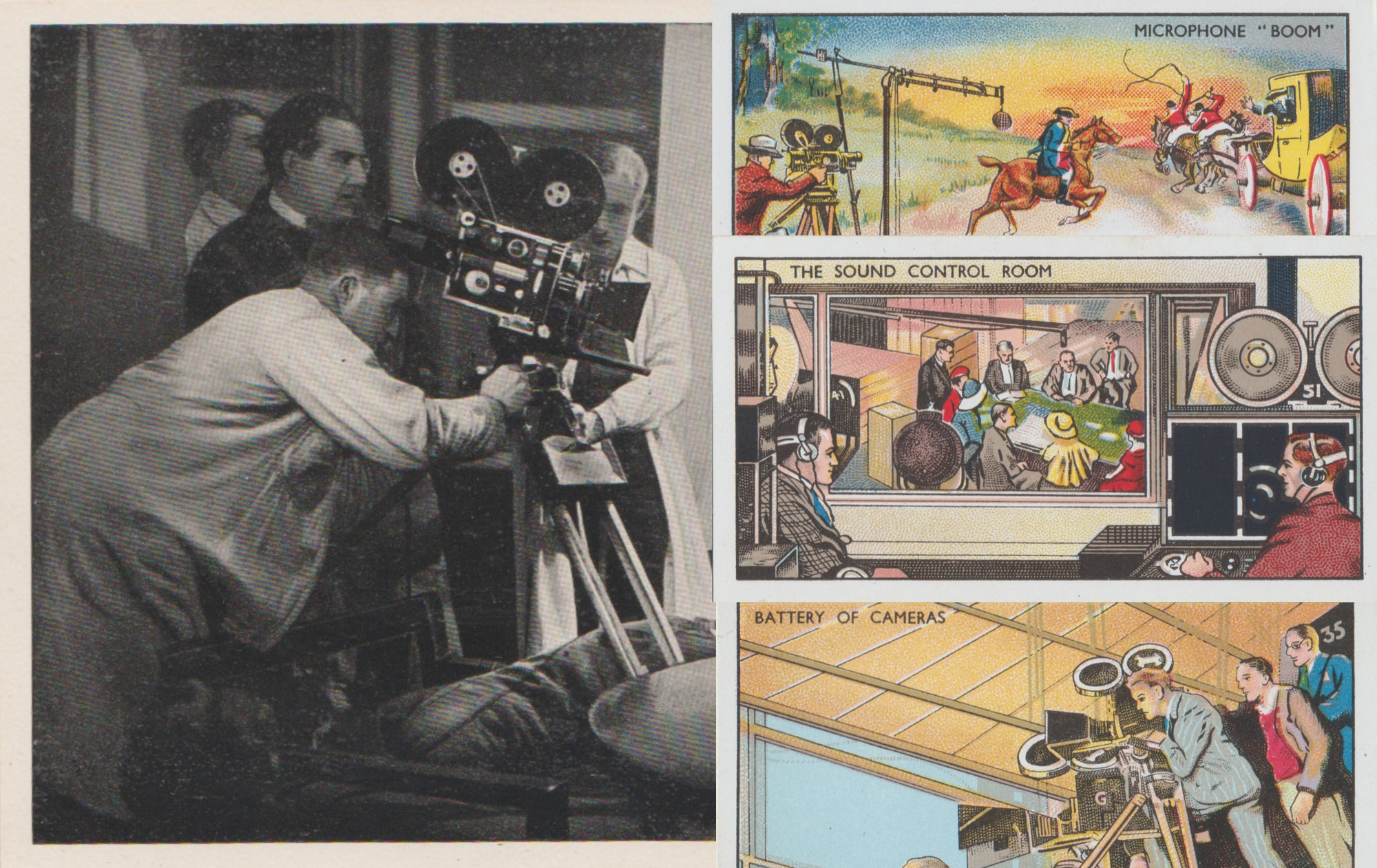

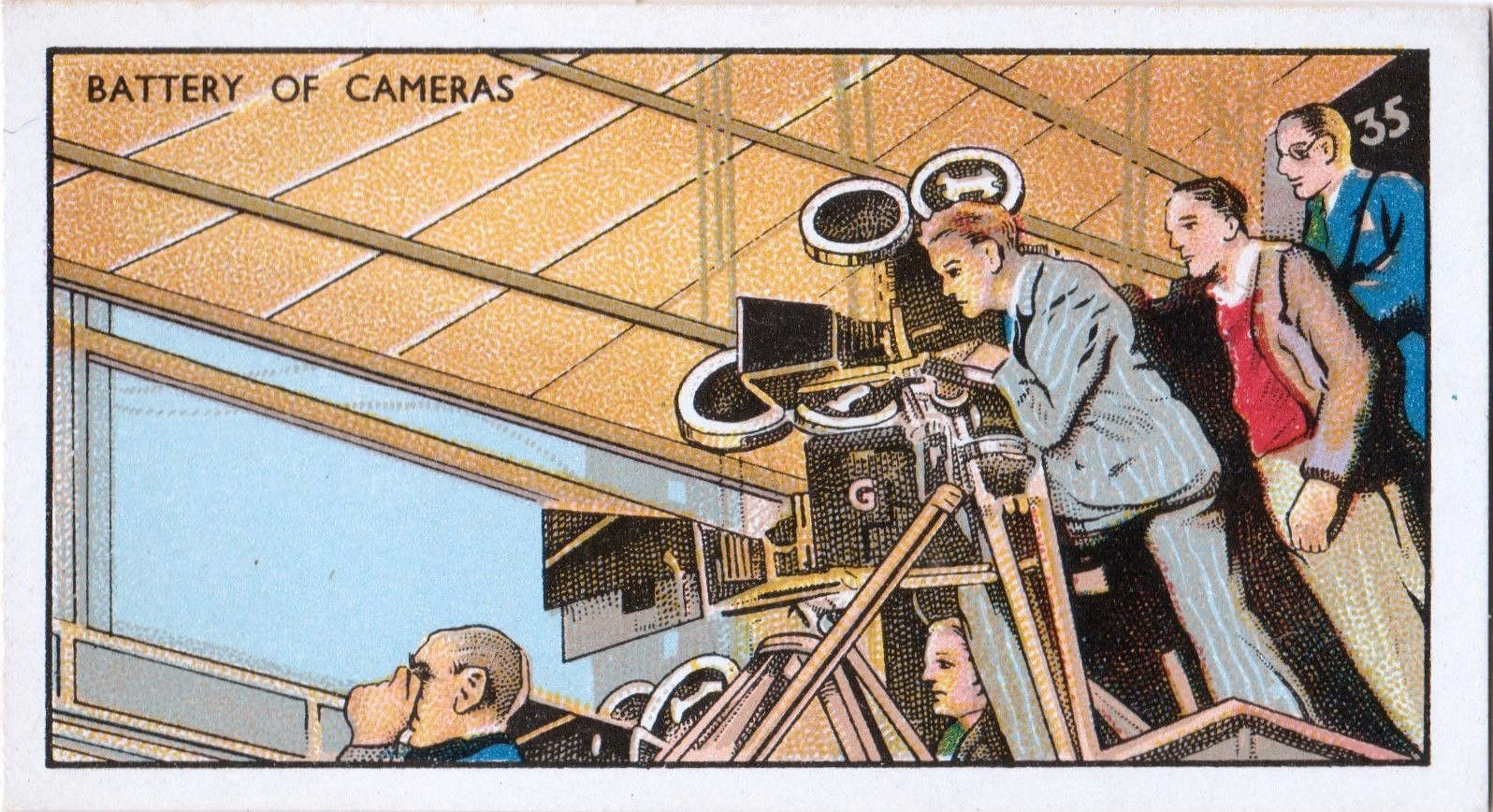

Card n.1 - BATTERY OF CAMERAS - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La prima figurina della serie How Films Are Made, stampata nel 1934 dalla B. Morris & Sons Ltd., ci introduce immediatamente nel cuore pulsante della produzione cinematografica: la batteria di cineprese. L’immagine mostra più macchine da presa disposte in fila, pronte a catturare l’azione da angolazioni diverse. La didascalia sottolinea come, per ottenere un risultato ottimale, sia consuetudine utilizzare diverse cineprese contemporaneamente. Il film viene caricato manualmente, etichettato e poi inviato al reparto di sviluppo, in un processo che richiede precisione assoluta.

Questa figurina non solo apre la serie, ma stabilisce subito il tono: il cinema è tecnica, coordinazione, rischio. “Molte migliaia di sterline potrebbero andare perdute se la fotografia effettiva non fosse all’altezza”, si legge nel testo. È una dichiarazione netta: il margine d’errore è minimo, e la competenza tecnica è fondamentale. La figurina celebra il gesto meccanico, il lavoro invisibile, e ci ricorda che dietro ogni scena c’è una rete di operazioni complesse e sincronizzate.

Questa visione del cinema come macchina perfettamente oliata, proposta dalla figurina del 1934, segna un punto di svolta rispetto al decennio precedente. Negli anni ’20, infatti, il set cinematografico era tutt’altro che sincronizzato: era un luogo di sperimentazione, di soluzioni improvvisate, di artigianato visivo. Le riprese si affidavano a una sola cinepresa, spesso azionata manualmente, con movimenti limitati e una forte dipendenza dalla luce naturale. I registi e gli operatori dovevano inventare strumenti e tecniche sul momento, adattandosi alle condizioni ambientali e alle possibilità tecniche del momento.

Non esisteva ancora una catena produttiva standardizzata: il film era un territorio da esplorare, non da gestire. Il montaggio diventava allora il vero cuore narrativo, capace di compensare le rigidità della ripresa. In questo contesto, la figura del direttore della fotografia non era ancora definita come ruolo autonomo: spesso il regista stesso si occupava dell’inquadratura, della composizione e della resa luminosa.

Il passaggio dagli anni ’20 agli anni ’30, come suggerisce la figurina, non è solo tecnologico, ma culturale: da un cinema di intuizione a un cinema di precisione. Dove prima c’era l’invenzione, ora c’è la procedura. Dove prima si cercava l’effetto, ora si garantisce il risultato. E così, la batteria di cineprese non è solo un’immagine tecnica: è il simbolo di un nuovo modo di pensare il cinema, come industria, come sistema, come responsabilità.

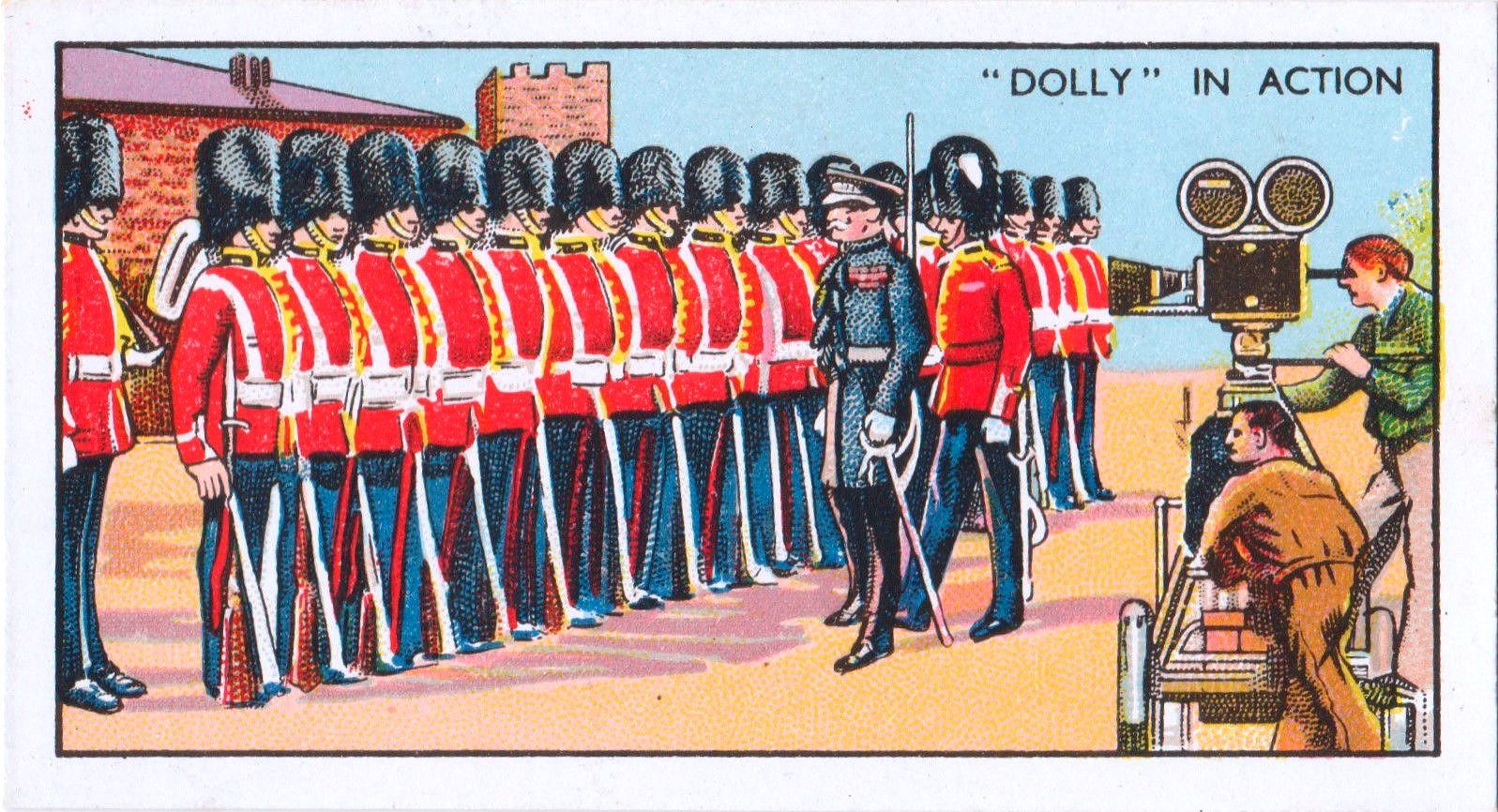

Card n.2 - "DOLLY" IN ACTION - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La seconda figurina della serie How Films Are Made ci mostra un momento dinamico della produzione cinematografica: la macchina da presa montata su un dolly, un carrello mobile che scorre su binari. L’immagine raffigura il dolly in azione, spinto da tecnici lungo una pista rettilinea, mentre l’operatore è concentrato sulla ripresa. Questo sistema permette di seguire l’azione con fluidità, dando vita a movimenti di macchina eleganti e precisi.

Negli anni ’30, il dolly era già uno strumento sofisticato, progettato per garantire stabilità e controllo. Ma solo pochi anni prima, negli anni ’20, i registi dovevano accontentarsi di soluzioni molto più rudimentali. I primi carrelli erano spesso costruiti artigianalmente, con materiali di fortuna: assi di legno, ruote gommate, binari improvvisati. Il movimento risultava irregolare, e le riprese erano soggette a vibrazioni e scossoni. In alcuni casi, si adattavano biciclette, automobili o persino barche per ottenere un minimo di mobilità.

Il passaggio al dolly rappresenta un’evoluzione tecnica fondamentale. Non si tratta solo di un miglioramento meccanico, ma di un cambiamento nel linguaggio visivo del cinema. Con il dolly, la macchina da presa non è più un occhio fisso: diventa un corpo che si muove nello spazio, che respira con gli attori, che accompagna l’azione. È l’inizio di una nuova grammatica cinematografica, dove il movimento non è più un limite, ma una possibilità narrativa.

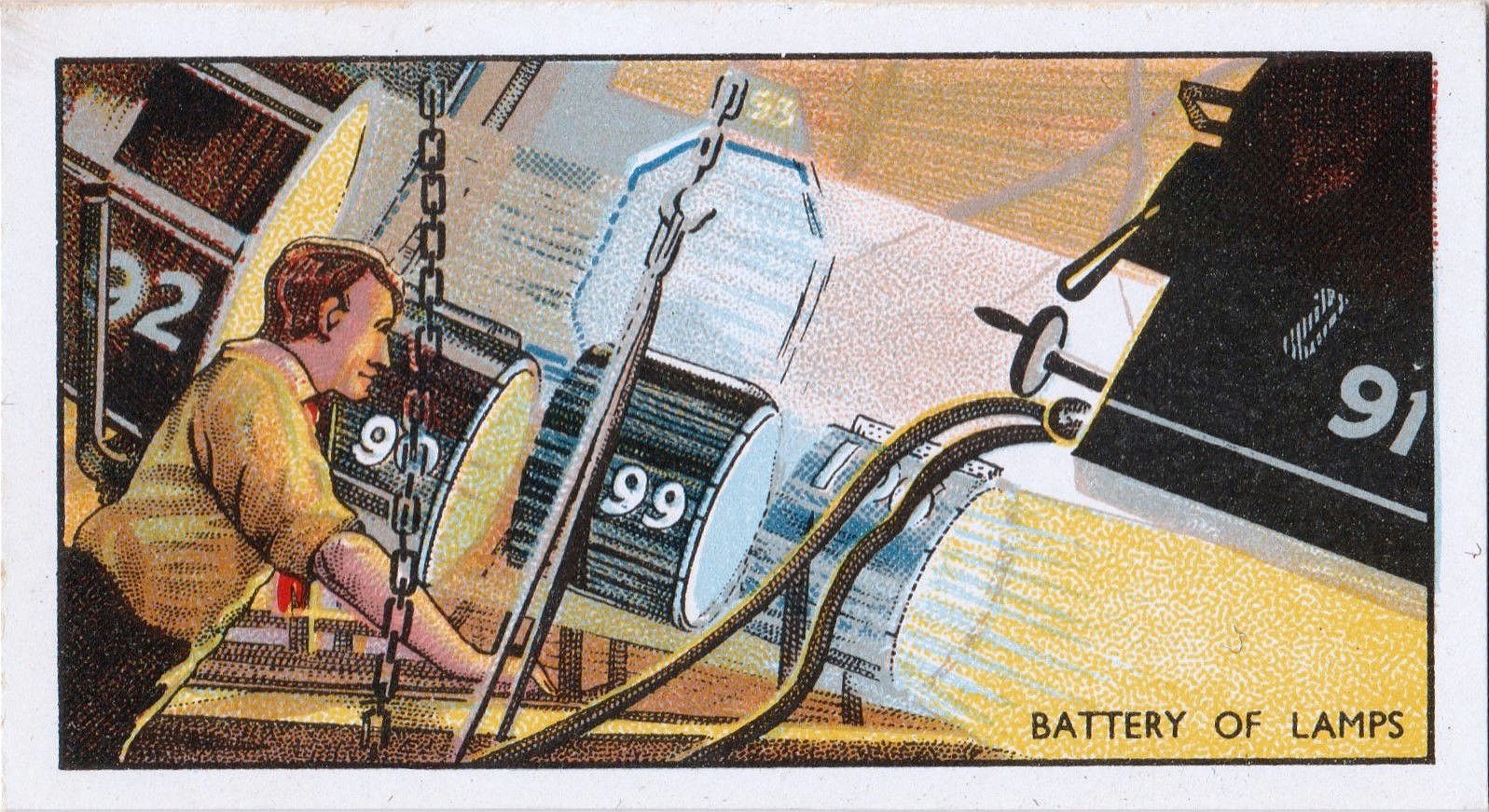

Card n.3 - BATTERY OF LAMPS - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La terza figurina della serie How Films Are Made, stampata nel 1934 dalla B. Morris & Sons Ltd., è dedicata all’illuminazione, elemento fondamentale nella costruzione visiva di un film. La didascalia sottolinea l’importanza della luce non solo per rendere visibili le scene, ma per creare effetti e atmosfere specifiche. Oltre alle luci bianche standard, vengono utilizzati vetri smerigliati e diffusori colorati per modulare l’intensità e la temperatura della luce.

Le lampade sono numerate e disposte strategicamente: alcune sospese dall’alto, altre a terra, altre ancora dietro le quinte. Il direttore della fotografia può richiedere una combinazione precisa di luci, semplicemente indicando il numero corrispondente. È un sistema codificato, pensato per garantire efficienza e controllo.

Questa figurina ci mostra come, negli studi Gaumont-British, la luce non sia solo un mezzo tecnico, ma uno strumento espressivo. La possibilità di variare intensità, direzione e colore consente di modellare lo spazio scenico, di suggerire stati d’animo, di guidare lo sguardo dello spettatore. È il cinema come architettura luminosa, dove ogni lampada è un mattone invisibile della narrazione.

Se oggi la luce è un linguaggio codificato, negli anni precedenti aveva un volto ben diverso ed è proprio lì che vale la pena tornare, per capire da dove arriva questa evoluzione.

Negli anni ’20, il cinema era ancora muto, e la luce era uno dei pochi strumenti espressivi a disposizione dei registi. Il cinema espressionista tedesco, con i suoi chiaroscuri drammatici e le ombre deformanti, usava la luce come linguaggio visivo per raccontare l’inquietudine, il sogno, la follia. In film come Il gabinetto del dottor Caligari, la luce non illuminava: scolpiva.

In America, Hollywood preferiva una luce più uniforme e glamour, pensata per esaltare la bellezza degli attori e la chiarezza narrativa. Ma anche lì, registi come von Stroheim e Vidor iniziarono a sperimentare con luci più crude e ambienti realistici, anticipando una sensibilità più moderna.

La card del 1934 segna un passaggio: la luce diventa parte di un sistema industriale, numerata, controllata, riproducibile. È il trionfo della tecnica, ma anche della consapevolezza. Il direttore della fotografia non improvvisa: dirige. La luce non è più solo emozione, è anche metodo.

In questo contesto, il ruolo del direttore della fotografia si trasforma. Negli anni ’20 era spesso un artigiano, un alchimista della luce che sperimentava sul set. Nel 1934, è già un tecnico specializzato, capace di orchestrare un complesso sistema di lampade, filtri e riflettori. Ma resta, in fondo, un artista. Perché anche se la luce è numerata, il modo in cui viene usata è irripetibile.

Ogni scena ha la sua luce. Ogni emozione, la sua ombra. E anche in un sistema codificato, c’è spazio per l’invenzione, per il gesto poetico. La luce resta il cuore invisibile del cinema.

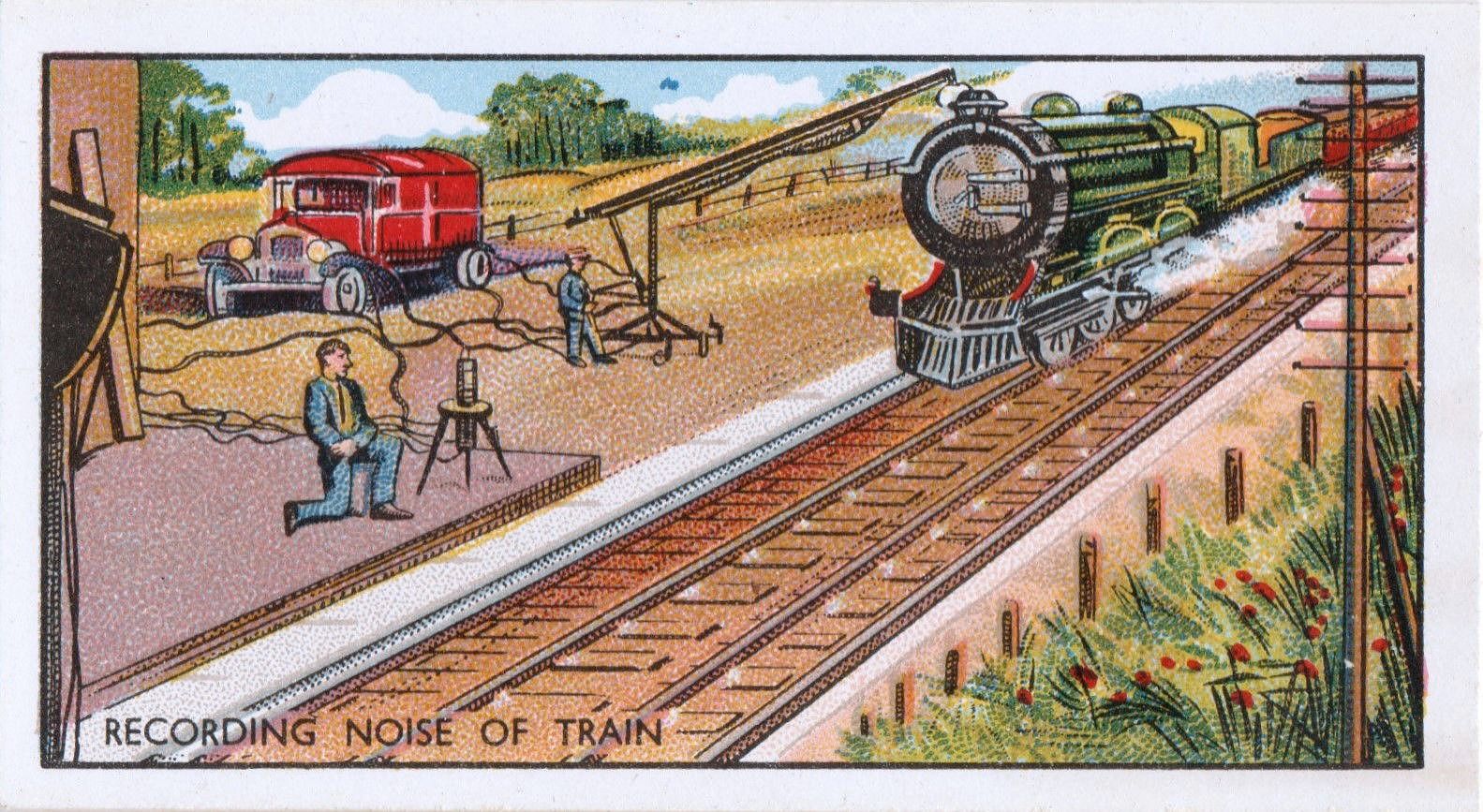

Card n.4 - RECORDING NOISE OF TRAIN - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La quarta figurina della serie How Films Are Made, stampata nel 1934 dalla B. Morris & Sons Ltd., è dedicata alla registrazione dei rumori, un aspetto tecnico che diventa improvvisamente centrale con l’avvento del sonoro. La didascalia elenca una serie di suoni ambientali il grido dei gabbiani, il rumore del mare, il fischio del treno che vengono “tenuti in archivio” e inseriti nei film secondo necessità. È una sorta di biblioteca sonora ante litteram, dove ogni rumore è catalogato e pronto all’uso.

La scena descritta è quasi teatrale: un operatore registra il rumore di un treno, mentre un altro si occupa del suono delle ruote. Sullo sfondo, si sente il ronzio della centrale elettrica e il tintinnio delicato delle stoviglie. È un mondo di microfoni e di dettagli, dove ogni suono ha un ruolo narrativo.

Questa figurina è particolarmente interessante perché ci mostra il dietro le quinte della costruzione sonora, in un’epoca in cui il sonoro era ancora una novità. Il cinema stava imparando a “sentire”, e ogni rumore diventava un elemento drammaturgico. Non si tratta solo di sincronizzare parole e immagini, ma di creare un paesaggio acustico coerente, credibile, evocativo.

Il rumore non è più un disturbo: è racconto. È atmosfera. È memoria.

Nel 1934, la registrazione dei suoni era ancora un processo artigianale, fatto di microfoni ingombranti, di ambienti controllati, di tecnici che cercavano di catturare l’essenza di un suono con mezzi rudimentali. Ma proprio in questa fragilità c’era la forza del cinema sonoro: ogni rumore era scelto, pensato, costruito.

Questa figurina ci ricorda che il cinema non è solo visione, ma anche ascolto. E che dietro ogni treno che passa, ogni onda che si infrange, ogni bicchiere che tintinna, c’è un gesto umano, un’intenzione narrativa, una cura invisibile.

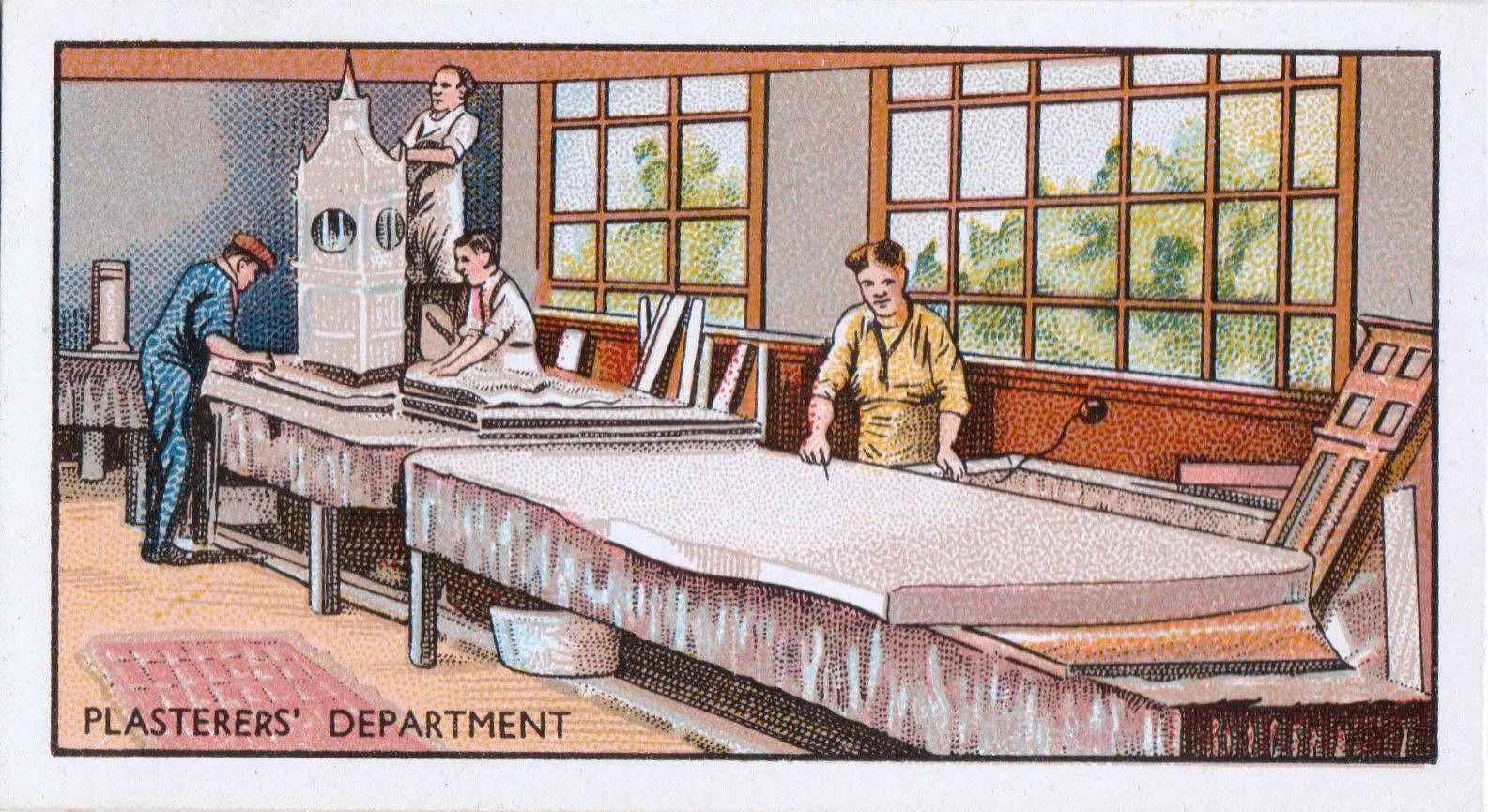

Card n.5 - PLASTERERS' DEPARTMENT - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Nel cuore pulsante dello studio cinematografico, lontano dai riflettori e dai divi, c’è un reparto dove il cinema prende forma con polvere, spatole e precisione artigianale: il reparto dei gessisti. La quinta figurina della serie How Films Are Made ci porta proprio lì, in uno spazio ampio e luminoso, dove quattro uomini sono intenti a modellare superfici e strutture. Ma ciò che cattura subito l’occhio è il modellino sulla sinistra: una replica in scala della Elizabeth Tower, il celebre campanile del Palazzo di Westminster.

Questa miniatura non è un semplice esercizio di stile. È stata realizzata per il film Friday the Thirteenth (1933), diretto da Victor Saville e prodotto dalla Gainsborough Pictures. Il film, ambientato a Londra, racconta le vite di vari personaggi nelle ore precedenti a un tragico incidente stradale. La torre appare nel film come parte dello sfondo urbano, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e riconoscibile.

La scena immortalata nella figurina è un tributo al lavoro invisibile ma essenziale del cinema artigianale. I gessisti non costruiscono solo oggetti: creano illusioni. Il gesso, materiale economico e versatile, permette di simulare pietra, marmo, legno. In questo caso, la torre fu modellata per essere ripresa in studio, con l’illuminazione e l’inquadratura giuste per sembrare vera. È un esempio perfetto di come, negli anni ’30, il cinema si affidasse alla manualità e all’ingegno per costruire mondi.

La figurina non mostra glamour, ma operosità. Non ci sono star, ma artigiani. Eppure, è proprio grazie a loro che il cinema può raccontare storie credibili. Il modellino della torre diventa monumento, simbolo di una Londra che osserva silenziosa il destino dei suoi abitanti.

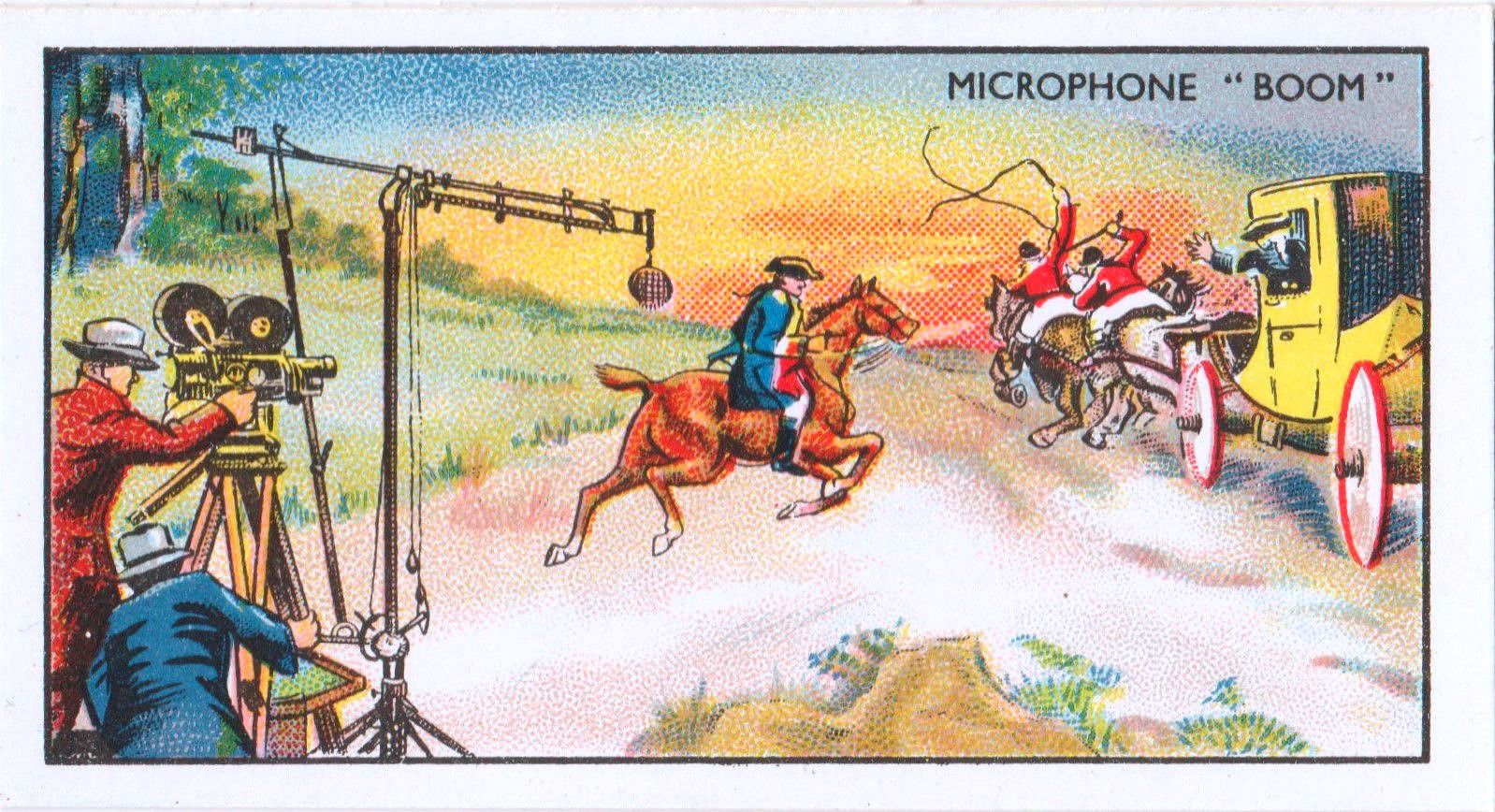

Card n.6 - MICROPHONE "BOOM" - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La sesta figurina della serie How Films Are Made ci porta nel cuore della presa diretta del suono, un territorio tecnico che, all’epoca, era ancora in piena evoluzione. L’immagine mostra un microfono montato su un braccio telescopico il celebre boom manovrato da un operatore che lo orienta verso gli attori, seguendone i movimenti con precisione. Il sistema è dotato di carrucole e snodi, che permettono di “inseguire” la voce senza entrare nell’inquadratura. Ma il dettaglio più interessante è la wind shield, una protezione in tessuto che avvolge il microfono per evitare che il rumore del vento venga registrato. È un accorgimento semplice, ma fondamentale, che segna il passaggio da una registrazione statica e fragile a una presa sonora più dinamica e controllata. Durante la maggior parte degli anni ’20, il cinema era ancora muto. Le pellicole venivano accompagnate da musica dal vivo, effetti sonori eseguiti in sala e cartelli intertitoli per i dialoghi. I tentativi di sincronizzare suono e immagine erano sporadici e spesso fallimentari, a causa di limiti tecnici: microfoni fissi e poco sensibili, rumori ambientali incontrollabili e problemi di sincronizzazione tra audio e pellicola. La svolta arriva nel 1927 con The Jazz Singer, il primo film commerciale con dialoghi sincronizzati. Da quel momento, le case di produzione iniziano a investire massicciamente in tecnologie sonore. Alla fine del decennio, il sonoro diventa lo standard, ma il passaggio è tutt’altro che semplice: gli studi devono ricostruire i set, gli attori devono adattarsi a un nuovo stile recitativo e i tecnici sviluppano strumenti come il boom microfonico. Il boom non è solo un braccio meccanico: è un’estensione dell’ascolto. È il modo in cui il cinema impara a sentire senza farsi vedere. La card celebra questa conquista tecnica con sobrietà, mostrando l’operatore al lavoro, concentrato, invisibile. È il cinema che si affina, che si fa preciso, che cerca di catturare non solo l’immagine, ma anche la voce, il respiro, il dettaglio sonoro. Il boom con la wind shield è il simbolo di un cinema che non si accontenta di vedere, vuole anche ascoltare.

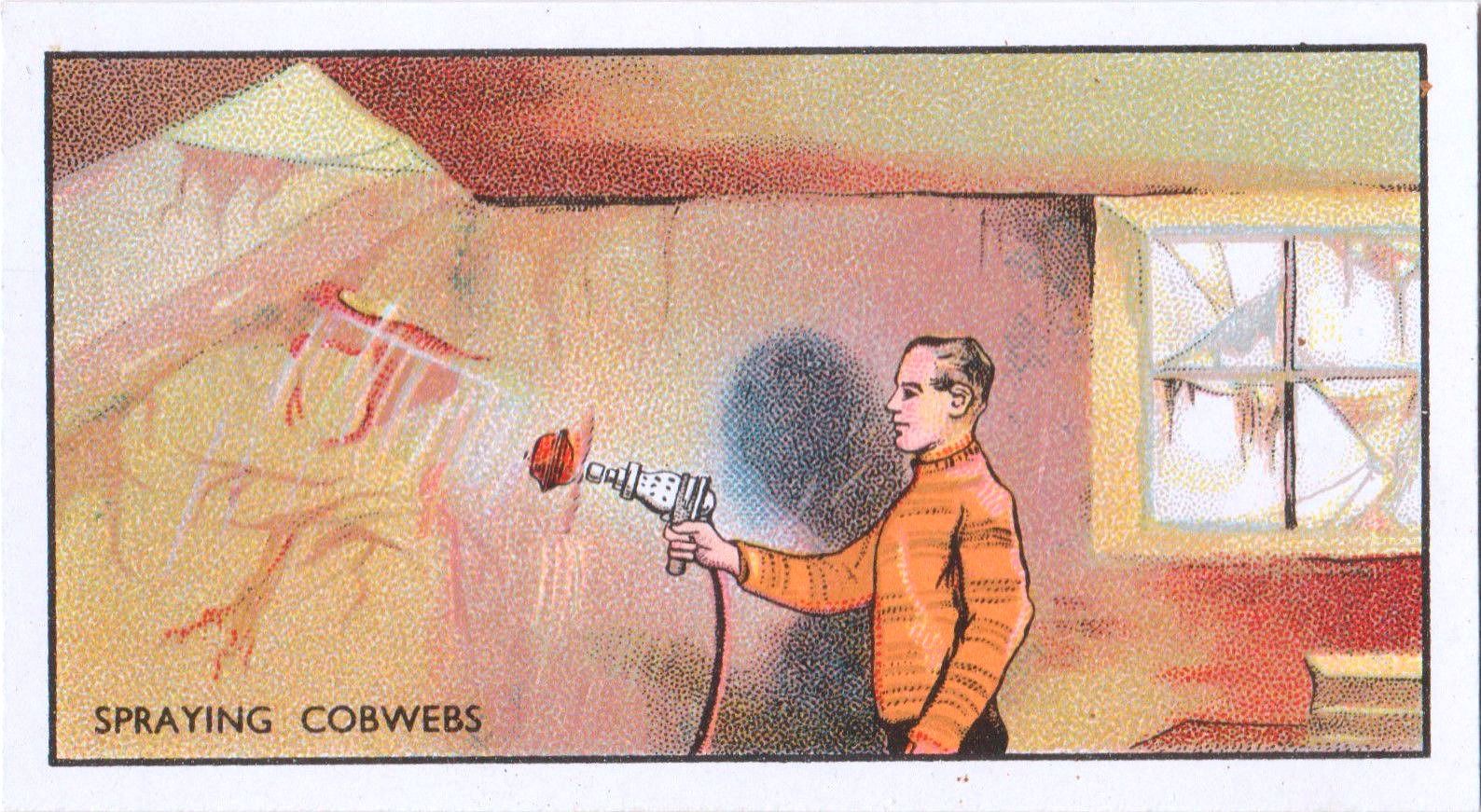

Card n.7 - SPRAYING COBWEBS - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La settima figurina della serie How Films Are Made ci porta in un angolo sorprendente del set cinematografico: la creazione delle ragnatele. Un uomo è raffigurato mentre spruzza fili sottili e appiccicosi su una scenografia, simulando la presenza di polvere, abbandono, tempo. È il cinema che lavora sui dettagli, che costruisce l’atmosfera non solo con luci e inquadrature, ma anche con la materia invisibile.

Per ottenere questo effetto, si utilizza una spray-gun, simile a quella impiegata per la verniciatura, alimentata ad aria compressa. Il liquido spruzzato è composto da glicerina e colla, una miscela che aderisce alle superfici e crea filamenti sottili e irregolari. Diversi ugelli permettono di variare la forma e la densità delle ragnatele, adattandole al tipo di scena: una soffitta dimenticata, un castello infestato, un laboratorio abbandonato.

La ragnatela non è solo un segno di incuria: è un simbolo. È il tempo che si ferma. È la memoria che si impolvera.

Questa figurina celebra il lavoro minuzioso dei tecnici di scena, capaci di trasformare un ambiente neutro in uno spazio narrativo. La ragnatela diventa un elemento drammaturgico: suggerisce mistero, paura, silenzio. È un dettaglio che lo spettatore forse non nota, ma che contribuisce a costruire l’emozione.

Negli anni ’30, la scenografia era ancora una disciplina manuale, fatta di materiali semplici e di grande inventiva. Non esistevano effetti digitali, e ogni atmosfera doveva essere costruita fisicamente. La ragnatela spruzzata con la pistola ad aria compressa è un esempio perfetto di questa artigianalità: un gesto tecnico che diventa poesia visiva.

Card n.8 - PERSPECTIVE SCENERY - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La card n. 8 ci porta nel cuore dell’illusione cinematografica: la costruzione di fondali prospettici. L’immagine mostra un castello medievale, ma la didascalia ci svela il trucco: non si tratta di un edificio reale, né di un modellino tridimensionale, bensì di una riproduzione fotografica in bianco e nero, stampata su bromuro e montata come sfondo. Un fondale bidimensionale che, grazie alla prospettiva e alla composizione, appare come un paesaggio profondo e credibile.

Attorno al castello, alberi e altri elementi sono disposti in scala: quelli in primo piano sono più grandi e definiti, quelli sullo sfondo più piccoli e sfumati. A volte, al posto del fondale fotografico, si usano modelli fisici, costruiti in modo da sembrare lontani quando ripresi con la giusta angolazione. È un gioco di inganni visivi, dove la distanza è una questione di disegno, non di spazio.

Il cinema non riproduce la realtà: la reinventa. E lo fa anche con un semplice telo dipinto.

Negli anni ’30, prima dell’avvento del chroma key e degli effetti digitali, la prospettiva era uno strumento fondamentale per simulare ambienti vasti e complessi. I fondali prospettici permettevano di ambientare una scena in un castello, in una città, in un paesaggio esotico senza mai uscire dallo studio. Era una tecnica economica, ma anche raffinata, che richiedeva precisione nel disegno, nella fotografia e nella messa in scena.

Questa figurina celebra l’arte dell’illusione: il fondale non è solo uno sfondo, ma un dispositivo narrativo. È ciò che definisce il luogo, il tempo, l’atmosfera. E anche se è fatto di carta e inchiostro, può evocare mondi interi.

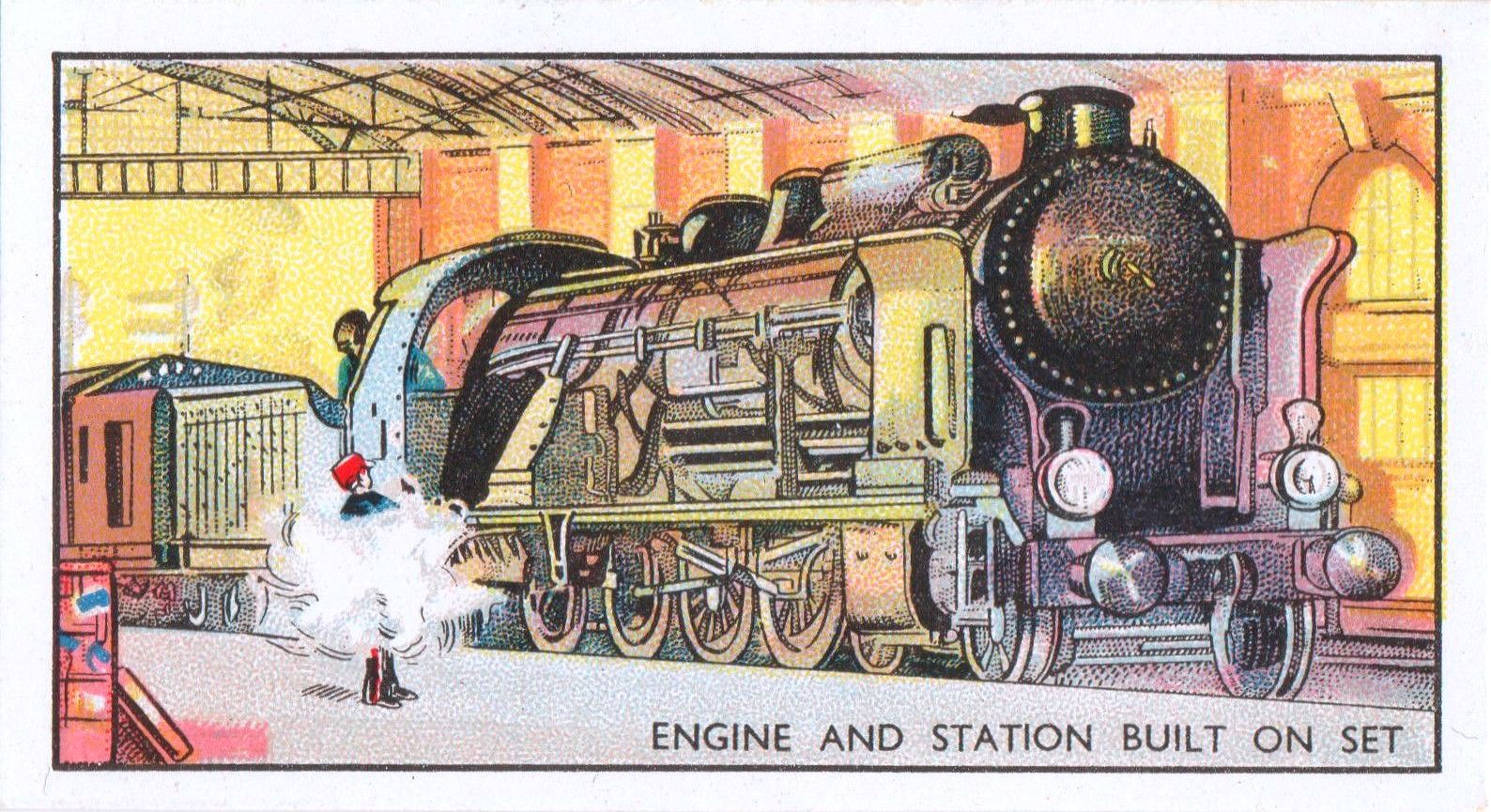

Card n.9 - ENGINE AND STATION BUILT ON SET - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Questa immagine della serie How Films Are Made ci porta direttamente nel cuore della scenografia cinematografica, là dove la finzione si fa materia. La card mostra una locomotiva in una stazione ferroviaria, ma la didascalia ci svela il trucco: il treno non è vero. È stato costruito interamente in legno e gesso nei laboratori dello studio, un guscio vuoto e leggero che, una volta ripreso, appare perfettamente autentico.

Questa locomotiva è stata realizzata per il film Rome Express (1932), un thriller ambientato su un treno che viaggia da Parigi a Roma. La stazione riprodotta è la Gare de Lyon, ricostruita fedelmente in studio, con attenzione maniacale ai dettagli architettonici e agli arredi. Ogni elemento dai binari alle insegne è pensato per ingannare l’occhio dello spettatore e immergerlo nella narrazione.

Il treno non corre: recita. E la stazione non accoglie passeggeri, ma storie.

Questa figurina celebra il lavoro dei prop makers, gli artigiani della finzione, capaci di costruire oggetti che non funzionano, ma convincono. La locomotiva è un esempio perfetto di scenografia funzionale: non deve muoversi, deve sembrare vera. E per farlo, ogni dettaglio viene studiato, modellato, dipinto, in modo che la macchina da presa possa trasformarlo in realtà.

Negli anni ’30, prima dell’era degli effetti visivi digitali, tutto doveva essere costruito fisicamente. Il treno di Rome Express è un monumento all’ingegno e alla manualità: un oggetto che non esiste, ma che sullo schermo diventa credibile, tangibile, memorabile.

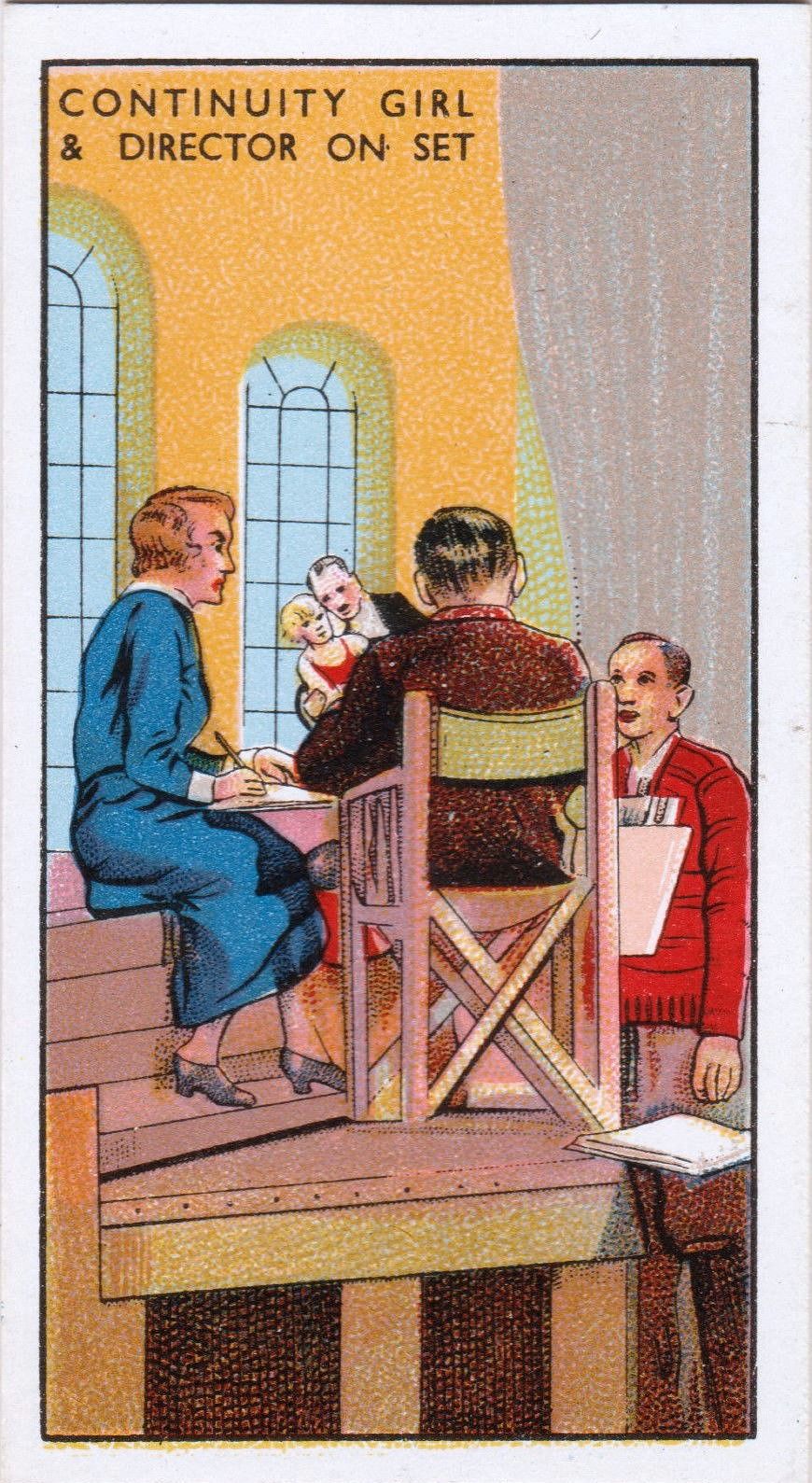

Card n.10 - CONTINUITY GIRL & DIRECTOR ON SET - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La decima card della serie How Films Are Made ci presenta una figura chiave nella macchina produttiva del cinema: la Continuity Girl, oggi nota come script supervisor. Il suo compito è tanto silenzioso quanto cruciale: garantire la coerenza visiva e narrativa tra le diverse riprese di una scena, spesso girate in momenti diversi, con luci diverse, e persino in giorni separati.

La didascalia ci racconta che la Continuity Girl controlla ogni dettaglio: il trucco degli attori, la disposizione degli oggetti sul set, la posizione delle mani, la direzione dello sguardo, persino il tempo che intercorre tra una battuta e l’altra. Se il protagonista indossa un fiore all’occhiello nella prima inquadratura, lei si assicura che quel fiore sia presente anche nella successiva, anche se girata una settimana dopo.

La sua memoria è il filo invisibile che tiene insieme il racconto. Senza di lei, il film si sfilaccerebbe.

Negli anni ’30, il ruolo della Continuity Girl era spesso affidato a donne, non per ragioni tecniche, ma per una presunta “attenzione al dettaglio” che il sistema produttivo attribuiva al genere femminile. Ma al di là degli stereotipi, queste professioniste erano vere archiviste della narrazione, capaci di tenere traccia di ogni elemento visivo e sonoro, annotando tutto con precisione maniacale.

La figurina celebra questo lavoro invisibile, che non si vede sullo schermo ma che è essenziale per la fluidità del racconto. È un tributo alla disciplina, alla pazienza, alla capacità di osservare e ricordare. In un’epoca in cui il montaggio era ancora manuale e le riprese non potevano essere facilmente corrette, la continuità era una responsabilità enorme e la Continuity Girl ne era la custode.

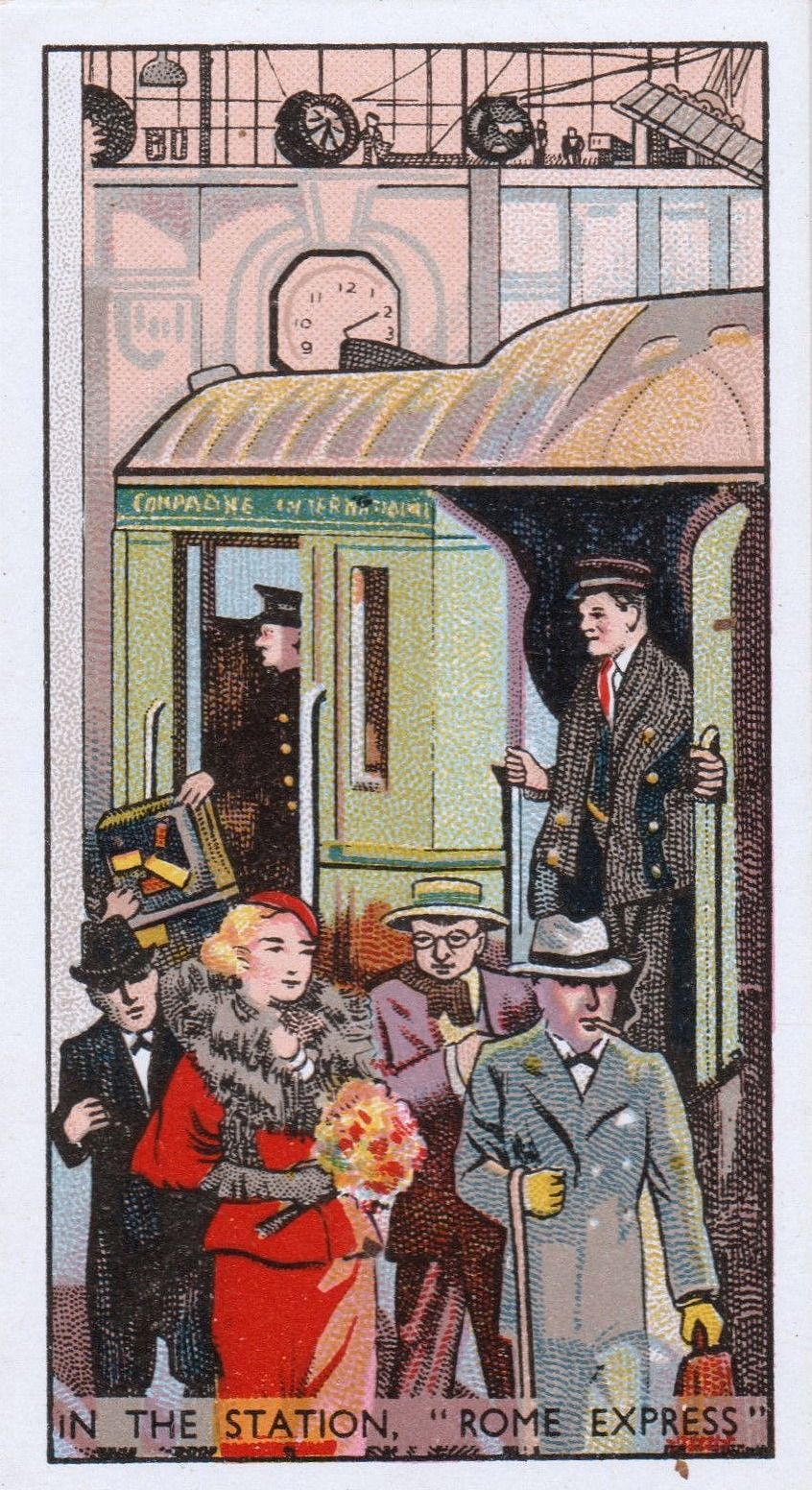

Card n.11 - IN THE STATION. "ROME EXPRESS" - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La figurina n. 11 ci riporta sul set di Rome Express, ma questa volta non dentro l’officina scenografica, bensì sulla scena vera e propria: il momento in cui i passeggeri scendono dal treno. A prima vista, tutto sembra autentico, la carrozza, la stazione, il movimento. Ma la didascalia ci svela l’inganno: il treno è un falso, costruito in studio, e la stazione non è la Gare de Lyon, bensì una ricostruzione presso gli studi di Shepherd’s Bush.

Fuori dall’inquadratura, ci sono floodlights giganteschi, tecnici in attesa di istruzioni, e una regia che orchestra ogni gesto. Ma l’occhio della macchina da presa seleziona, isola, trasforma. Il pubblico vede solo ciò che deve vedere: un treno che arriva, una stazione affollata, una storia che prende forma.

Il cinema non mostra la verità: la costruisce, un’inquadratura alla volta.

Questa figurina è un tributo alla messa in scena controllata, dove ogni elemento dal vagone al marciapiede è pensato per apparire reale. È il trionfo della scenografia narrativa, che non serve solo a decorare, ma a raccontare. Il treno finto, già descritto nella card n. 9, qui diventa protagonista in movimento, parte di un mondo che esiste solo per la durata della ripresa.

In Rome Express, il treno è più di un mezzo di trasporto: è uno spazio chiuso, un microcosmo dove si intrecciano tensioni, segreti, identità. E la stazione, pur finta, è il punto di partenza di quel viaggio. La figurina ci ricorda che, nel cinema, anche ciò che è costruito può essere vero se riesce a convincere lo sguardo.

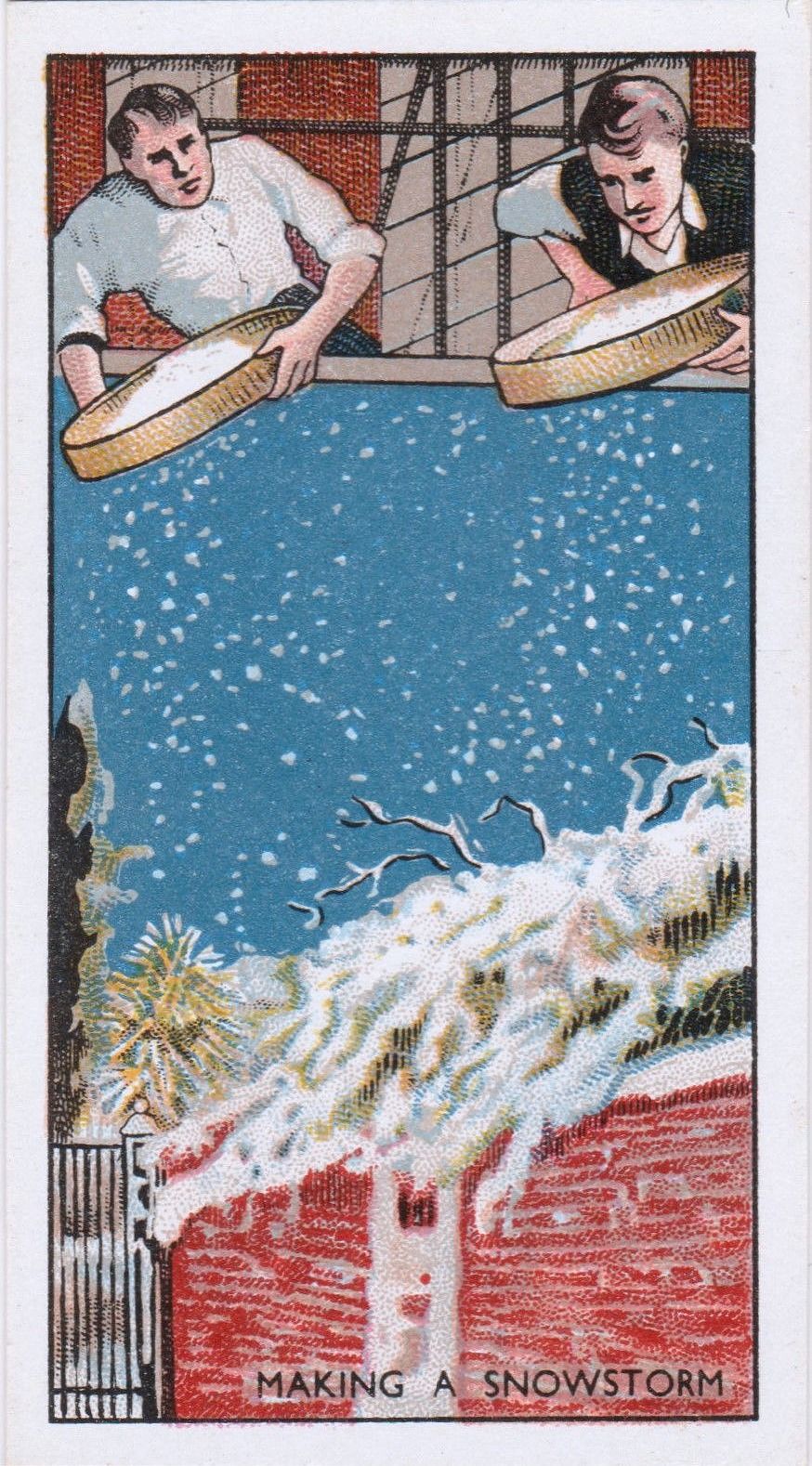

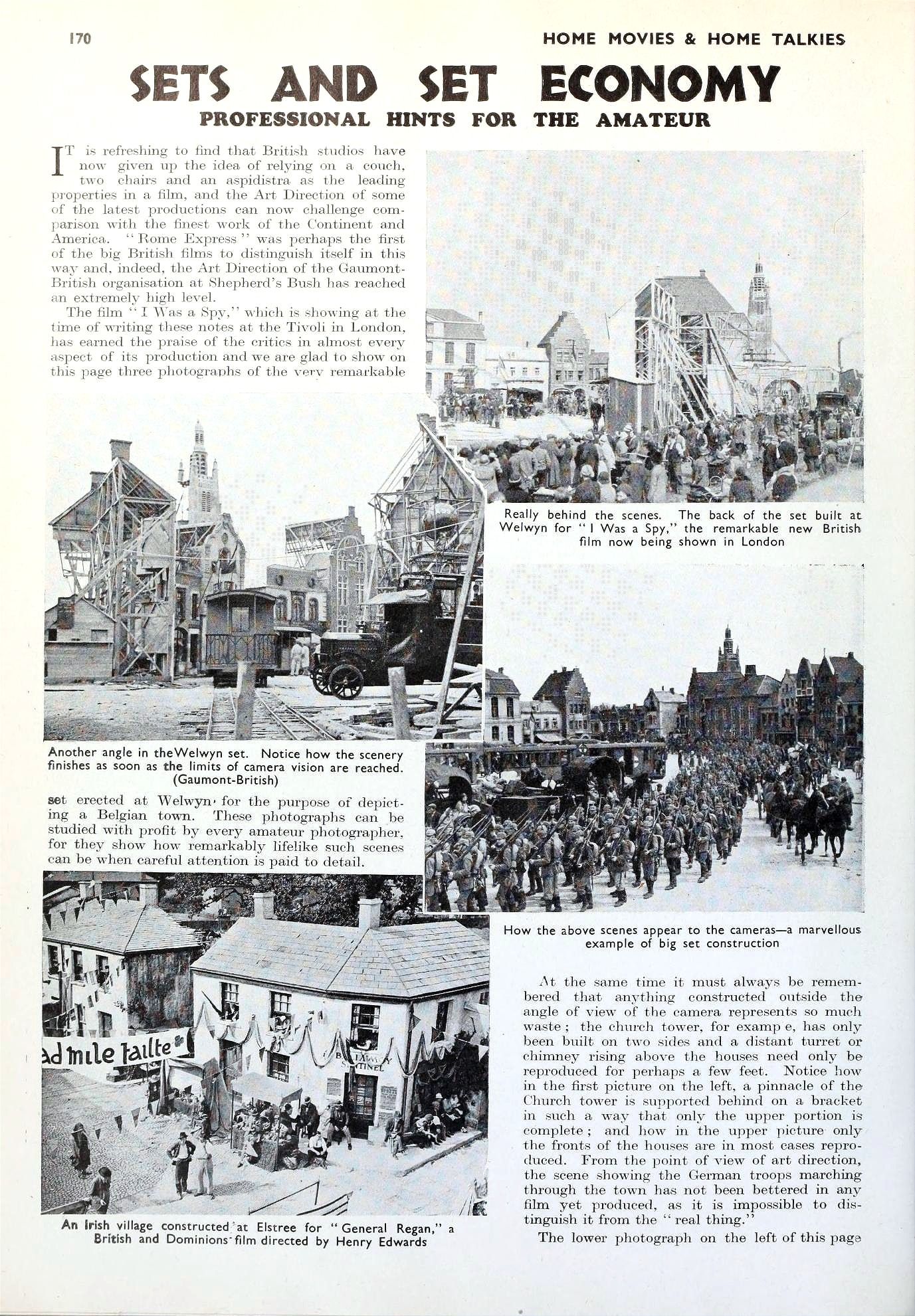

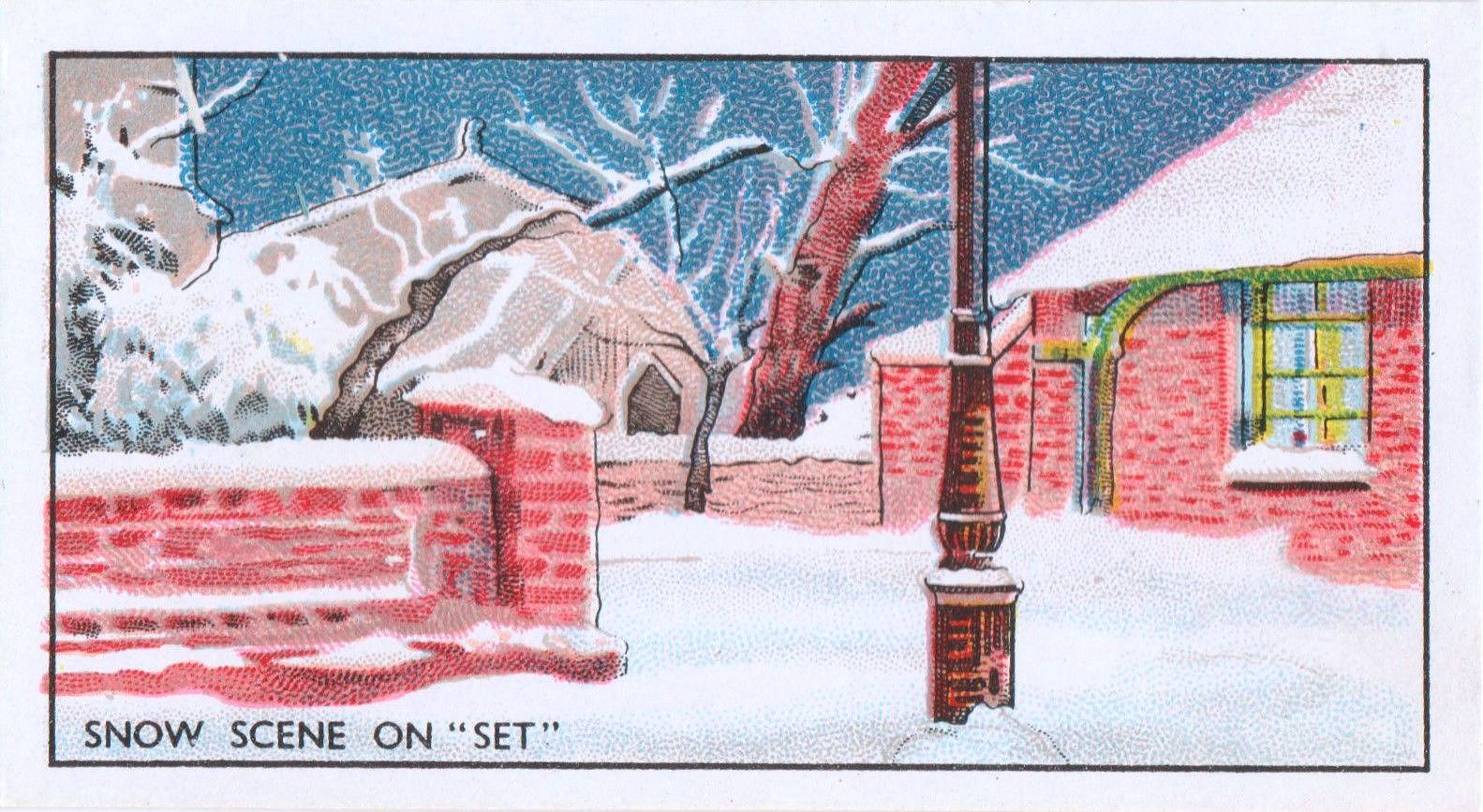

Card n.12 - MAKING A SNOWSTORM - HOW FILMS ARE MADE B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Questa immagine, ci porta in alto, sopra il set, dove uomini nascosti tra le impalcature fanno cadere la neve. Non è vera, ovviamente. È una miscela di nafta e sale, oppure semplici scaglie di sapone domestico, distribuite con grandi setacci per simulare la caduta lenta e irregolare dei fiocchi. Il risultato, ci dice la didascalia, è sorprendentemente realistico.

La scena illustrata mostra la neve che si posa su un fondale in miniatura, ma la tecnica è la stessa anche per i set più grandi: si lavora dall’alto, si controlla la densità, si calibra la luce per far brillare i fiocchi. È un lavoro di precisione, dove la neve non è solo decorazione, ma atmosfera narrativa.

La neve non cade: viene sparsa. Eppure, sullo schermo, sembra vera. Sembra fredda. Sembra silenziosa.

Negli anni ’30, la neve era uno degli effetti più difficili da simulare. Doveva muoversi come la vera, ma non sciogliersi. Doveva accumularsi, ma non interferire con le riprese. Doveva essere visibile, ma non invadente. E così, tra chimica e artigianato, si inventano fiocchi che non gelano, ma raccontano.

Questa figurina celebra l’arte dell’illusione meteorologica. La neve finta è un esempio perfetto di cinema atmosferico, dove il paesaggio non è solo sfondo, ma stato d’animo. E anche se fatta di sapone, può evocare l’inverno, la malinconia, l’attesa.

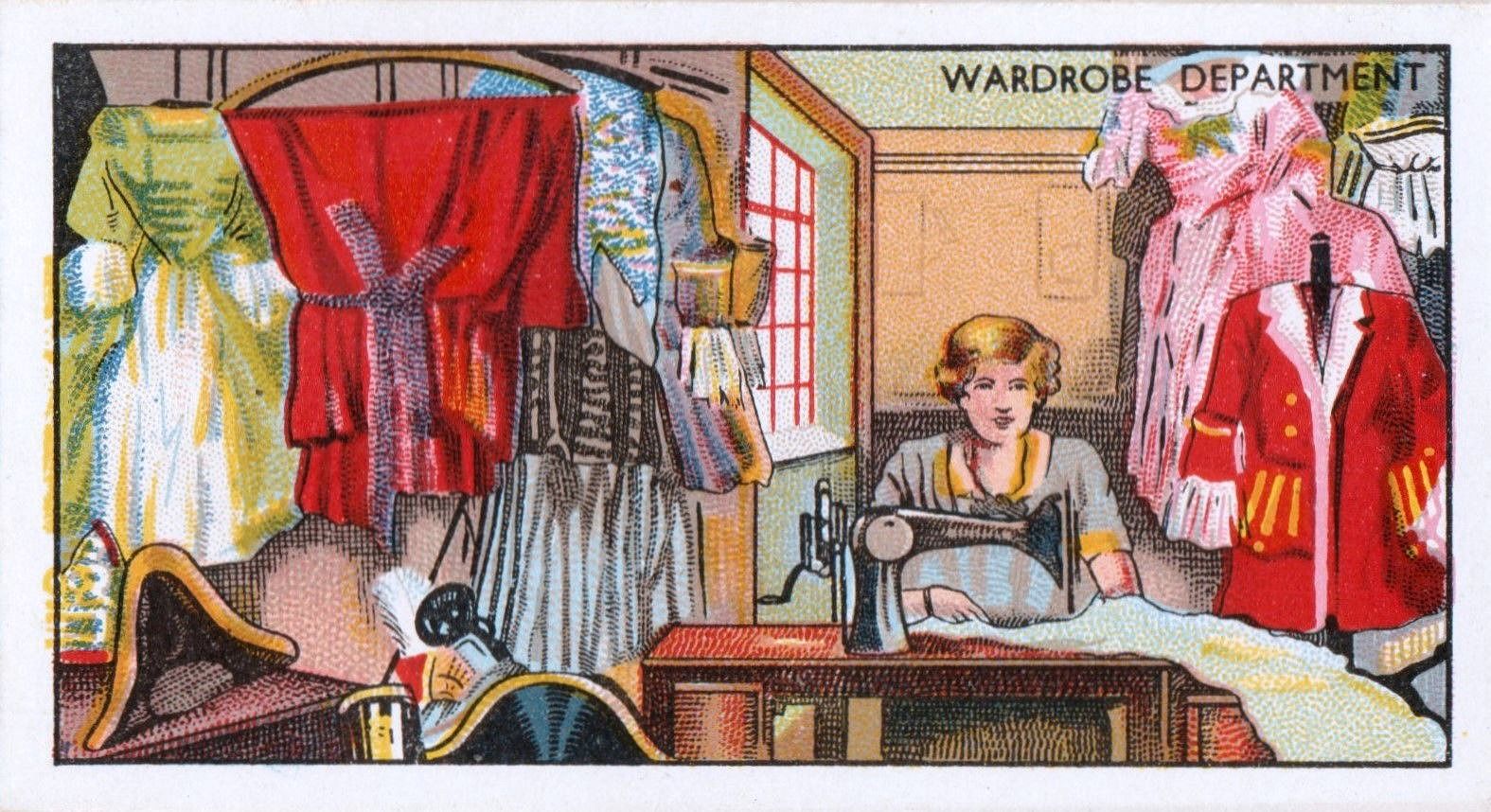

Card n.13 - WARDROBE DEPARTMENT - HOW FILMS ARE MADE B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La tredicesima card ci conduce nel cuore del reparto costumi, un luogo dove il tempo si piega alla narrazione e ogni epoca può essere indossata. Qui, tra scaffali e appendiabiti, sono conservati abiti di ogni genere e periodo: uniformi militari, abiti vittoriani, tuniche medievali, completi da sera. È un archivio vivente, pronto a vestire interi eserciti di comparse con poche ore di preavviso. La didascalia sottolinea il lavoro delle sarte specializzate e degli esperti di storia del costume, che studiano i dettagli di ogni epoca per garantire autenticità e coerenza. Nulla è lasciato al caso: la piega di una manica, il tipo di cucitura, il tessuto utilizzato tutto contribuisce a costruire un personaggio credibile. Negli anni ’30, il reparto costumi era un crocevia tra artigianato e ricerca storica. I film in costume, molto popolari all’epoca, richiedevano una cura maniacale per evitare anacronismi e incoerenze. Ma anche nei film contemporanei, il modo in cui un personaggio si veste racconta il suo mondo, il suo ruolo, il suo stato d’animo. Questa piccola card celebra un mestiere silenzioso ma centrale: quello di chi veste il cinema. Le sarte e gli esperti di costume non appaiono mai sullo schermo, ma il loro lavoro è visibile in ogni fotogramma. E in un’epoca in cui la moda cambia rapidamente, il reparto costumi diventa anche custode della memoria visiva, capace di evocare epoche intere con un semplice drappeggio.

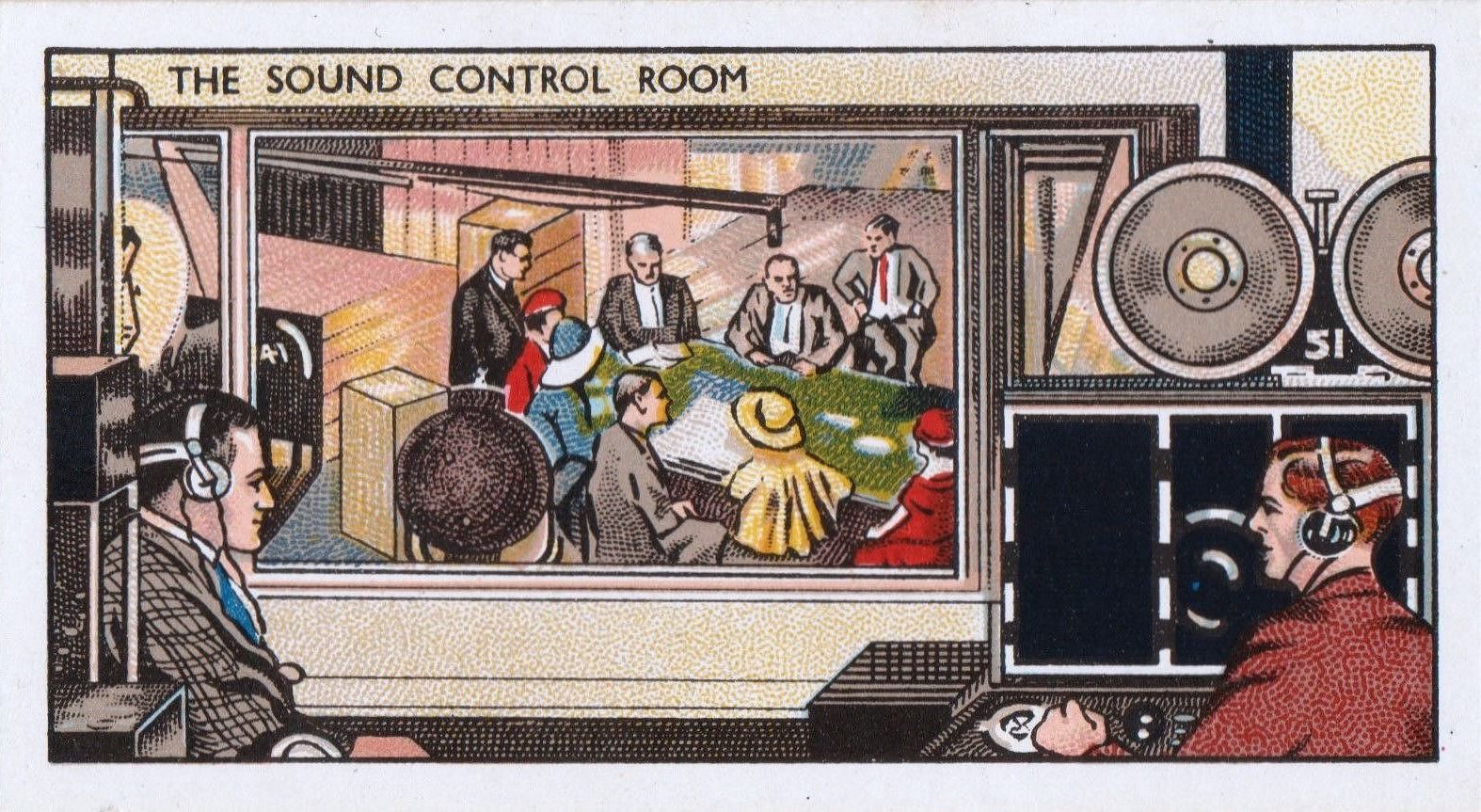

Card n.14 - THE SOUND CONTROL ROOM - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La quattordicesima card ci porta dentro uno spazio chiuso, isolato, silenzioso: la sala di controllo del suono. Qui, dietro una lastra di vetro spesso, un tecnico osserva la scena in corso sul set, ascolta attraverso le cuffie, e regola la registrazione con precisione chirurgica. È il luogo dove il cinema impara a sentire, non solo a vedere.

La didascalia ci spiega che la “sound camera” cioè il dispositivo che registra il suono è sincronizzata elettricamente con la cinepresa che riprende le immagini. I due apparati lavorano insieme, ma in spazi separati: uno nel caos del set, l’altro nel silenzio della cabina. È una danza invisibile, dove ogni parola, ogni rumore, ogni pausa deve essere catturata senza sbavature.

Nel film The Good Companions (1933), citato nella figurina, la sala di controllo è il punto di osservazione privilegiato da cui si segue l’azione. Ma non è solo una postazione tecnica: è un centro nevralgico, dove si decide la qualità dell’esperienza sonora dello spettatore. In un’epoca in cui il sonoro è ancora una conquista recente, ogni registrazione è una sfida, ogni parola un rischio.

Questa figurina celebra il lavoro dei tecnici del suono, spesso invisibili ma fondamentali. La loro attenzione, la loro capacità di anticipare problemi, di correggere sbalzi, di mantenere la coerenza acustica, è ciò che permette al film di parlare davvero. E in un’epoca in cui la tecnologia era ancora fragile, la sala di controllo era il luogo dove il cinema diventava voce.

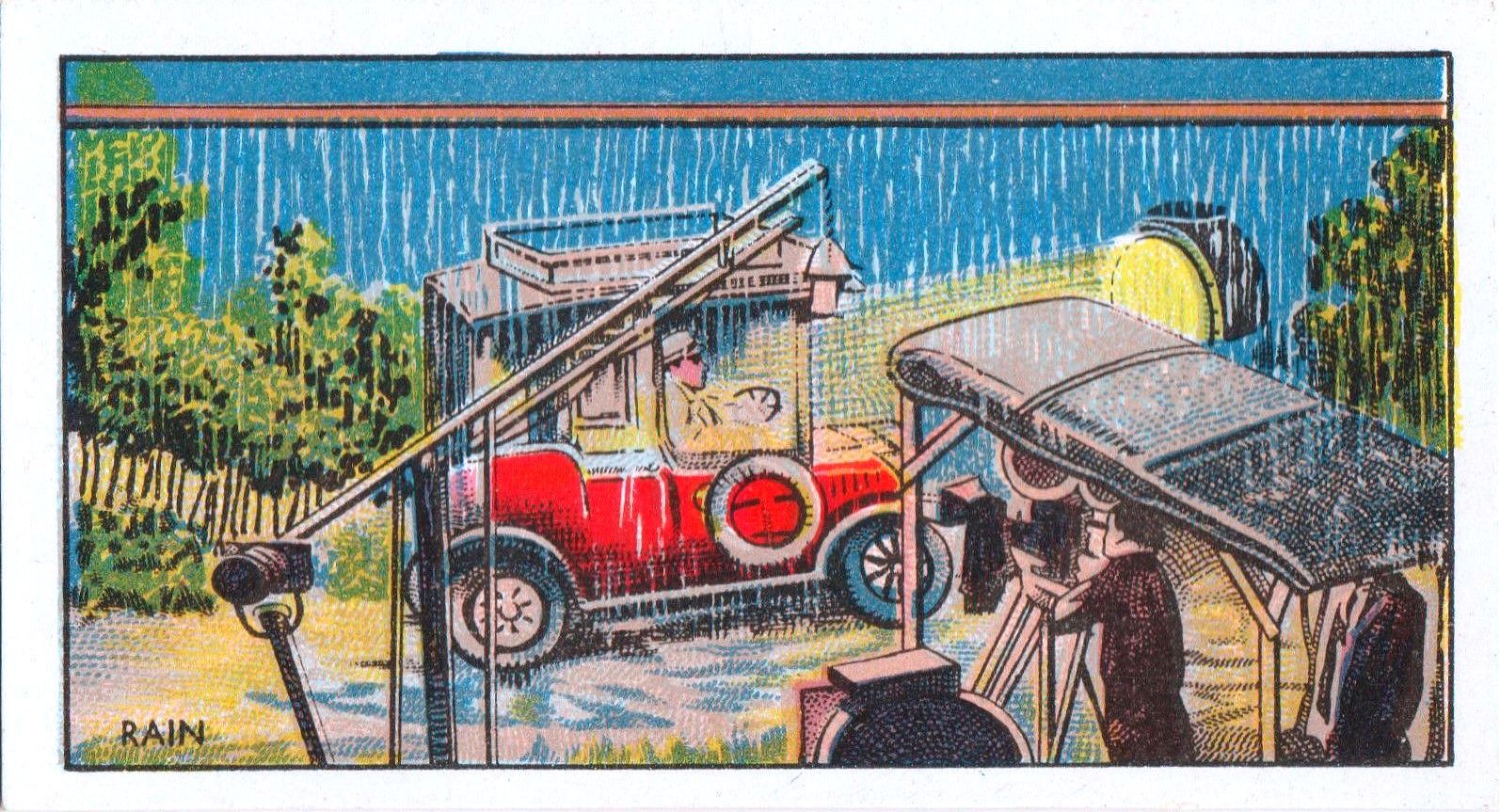

Card n.15 - RAIN - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Questa figurina ci porta sotto una pioggia che non bagna, ma racconta. La scena mostra un’automobile rossa, un set illuminato da potenti riflettori, e una pioggia artificiale che cade con precisione coreografica. La didascalia ci spiega il trucco: la pioggia è creata da sprinkler d’acqua, simili a quelli usati negli impianti antincendio, montati sopra il set per simulare una precipitazione uniforme.

La cinepresa è protetta da un riparo improvvisato, mentre il microfono è avvolto in un involucro impermeabile per evitare interferenze. La scena viene girata una dozzina di volte, ci dice il testo, prima di ottenere il risultato desiderato. È un lavoro di pazienza, di precisione, di ascolto visivo.

Negli anni ’30, simulare la pioggia era una sfida tecnica e narrativa. Doveva essere visibile ma non invadente, realistica ma controllabile. I riflessi sull’asfalto, le gocce sui vetri, il modo in cui l’acqua interagisce con la luce tutto doveva essere studiato. E così, anche un temporale diventava effetto scenico, costruito con tubature, pompe, e occhio fotografico.

Questa Card celebra l’arte della meteorologia cinematografica, dove il tempo atmosferico è parte della drammaturgia. La pioggia non è solo sfondo: è emozione, è tensione, è atmosfera. E anche se fatta di acqua da rubinetto, può evocare malinconia, pericolo, rinascita.

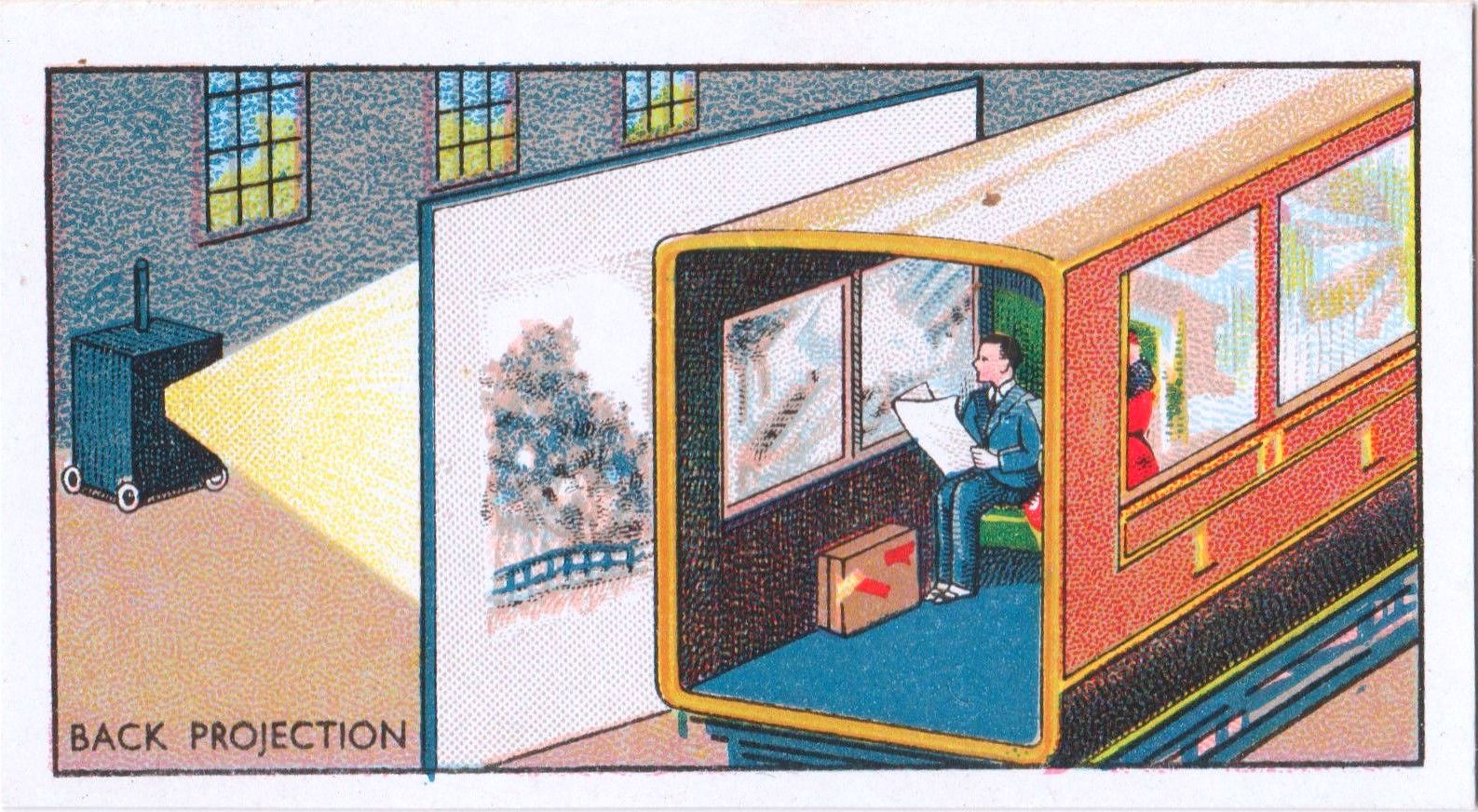

Card n.16 - BACK PROJECTION - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La sedicesima card della serie How Films Are Made ci porta dentro un vagone ferroviario che non si muove, ma sembra viaggiare. La scena mostra l’interno di una carrozza, e fuori dal finestrino si intravede un paesaggio in movimento. Ma il treno è fermo, e il paesaggio è una proiezione cinematografica su uno schermo di vetro opaco, posizionato dietro il set.

La tecnica è semplice quanto geniale: si utilizza un filmato girato da un vero treno in corsa, che viene proiettato su uno schermo posto all’esterno del finestrino. La cinepresa riprende la scena dall’interno, e il risultato è un’illusione perfetta: sembra che il treno stia viaggiando, che il mondo scorra davvero là fuori.

La proiezione avviene da un proiettore racchiuso in una cabina insonorizzata, dotata di una canna di ventilazione per dissipare il calore. È un sistema pensato per non interferire con la registrazione sonora, e per garantire continuità visiva. Questa tecnica, nota come rear projection, sarà perfezionata negli anni successivi, ma già nel 1934 mostra tutta la sua potenza narrativa.

Questa immagine celebra l’arte della simulazione cinematografica, dove il movimento non è fisico ma ottico. È una soluzione economica, ma anche poetica, che permette di ambientare una scena in viaggio senza mai lasciare lo studio. E in un’epoca in cui ogni metro di pellicola costava, ogni trucco visivo era anche una scelta produttiva.

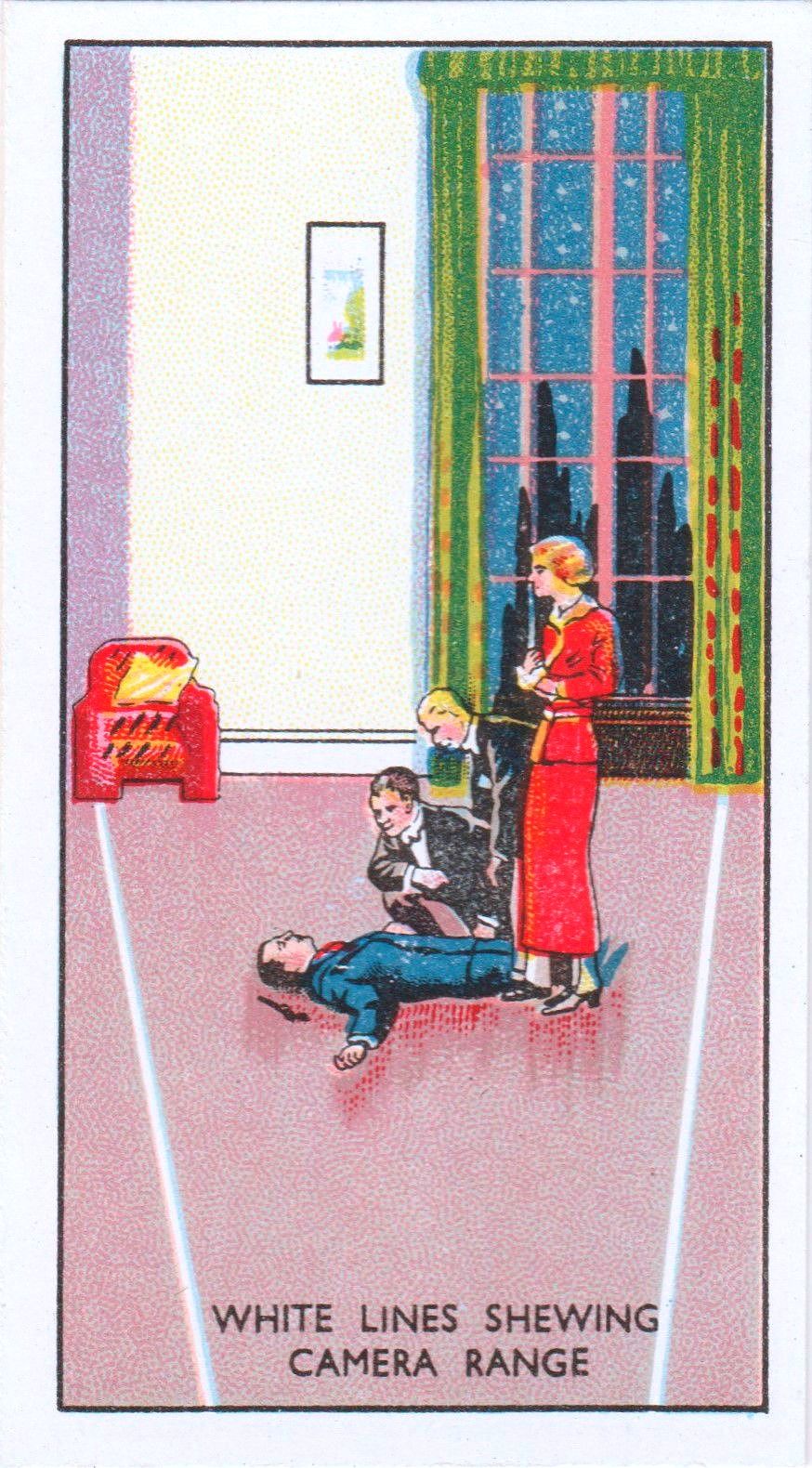

Card n.17 - WHITE LINES SHEWING CAMERA RANGE - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La diciassettesima card della serie, ci porta sul set, ma non davanti alla macchina da presa, bensì ai suoi margini. La scena descritta riguarda un dettaglio tecnico che raramente lo spettatore immagina: le linee bianche tracciate sul pavimento, che indicano agli attori il campo visivo della cinepresa.

Quando si gira una scena intensa, come una discussione accesa o un confronto drammatico, è fondamentale che gli attori restino dentro l’inquadratura. Se uno di loro, preso dall’impeto, dovesse uscire dal campo, il risultato sarebbe disastroso: un gesto fuori scena, una battuta persa, un’inquadratura da rifare. Per evitarlo, si disegnano sul pavimento delle linee bianche, invisibili allo spettatore ma chiarissime per chi recita.

Il confine dell’inquadratura è invisibile, ma assoluto. E chi lo oltrepassa, sparisce.

Questa figurina celebra la coreografia invisibile del cinema, dove ogni movimento è pensato, misurato, contenuto. Gli attori non si muovono liberamente: danzano dentro un rettangolo di luce. E il regista, insieme al direttore della fotografia, costruisce quello spazio come un palcoscenico visivo, dove nulla può essere lasciato al caso.

Negli anni ’30, quando le cineprese erano ingombranti e poco mobili, il campo visivo era ancora più rigido. Le linee bianche diventavano confini narrativi, limiti entro cui il personaggio esiste. E anche se il pubblico non le vede, sono parte integrante della grammatica del film.

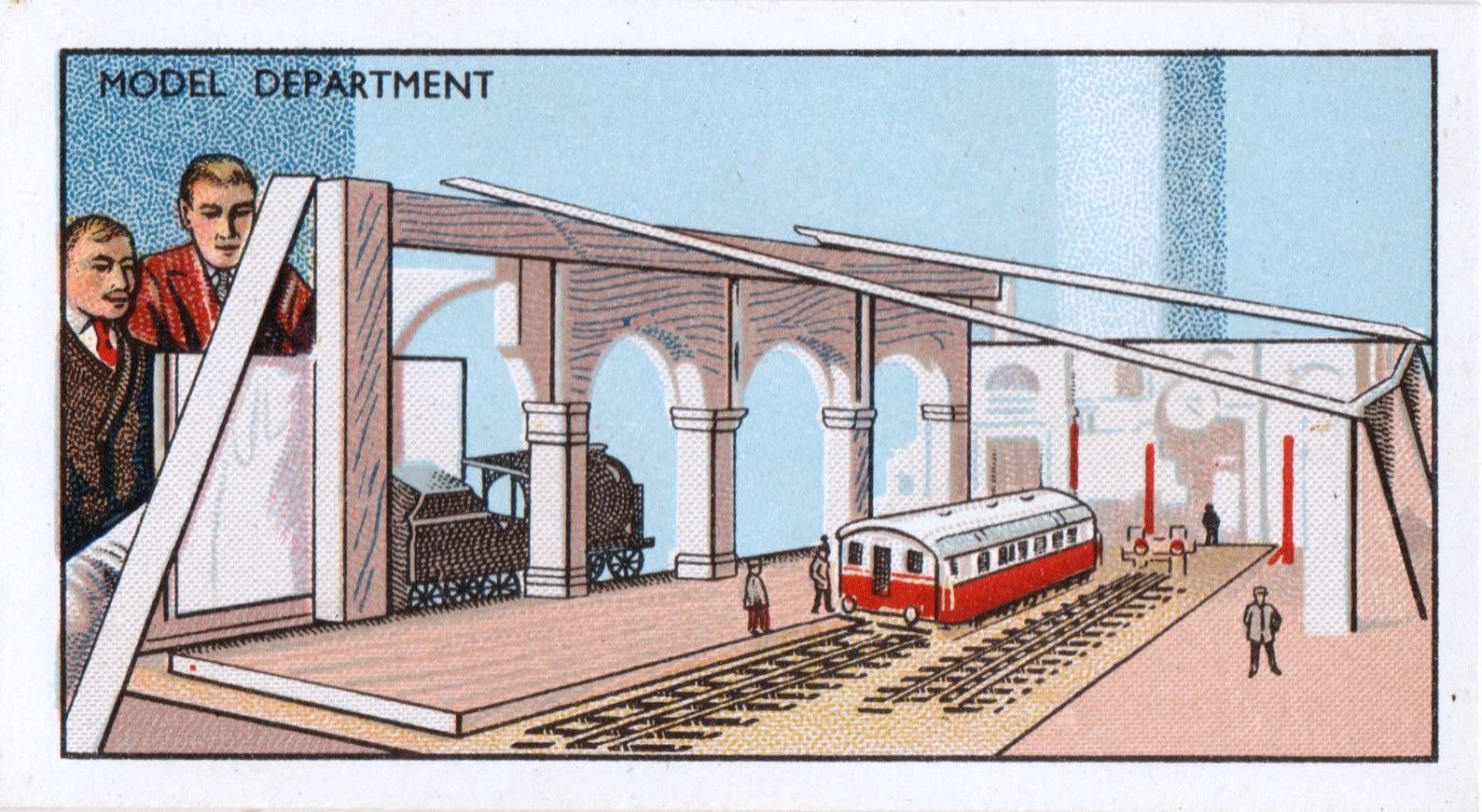

Card n.18 - MODEL DEPARTMENT - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Nel silenzio di un tavolo da lavoro, il film comincia a prendere forma. La diciottesima figurina della serie How Films Are Made ci porta nel reparto modelli, dove il cinema non si gira, ma si prefigura. Prima di costruire un set elaborato come la stazione Gare de Lyon per Rome Express, già mostrata nella figurina n. 9, gli artisti e i tecnici realizzano un modellino in scala, una versione ridotta e tridimensionale della scenografia futura.

Questo modello non è solo decorativo: è uno strumento di lavoro. Viene esaminato e criticato da registi, scenografi, operatori e tecnici della luce. Serve a capire quanta materia sarà necessaria, come si muoveranno gli attori, dove posizionare le fonti luminose, quali angolazioni saranno possibili. È una prova generale dello spazio, una simulazione che anticipa la realtà.

Negli anni ’30, quando ogni costruzione scenografica richiedeva tempo, risorse e manodopera, il reparto modelli era fondamentale per evitare sprechi e errori. Era il luogo dove l’idea diventava forma, dove la visione del regista si traduceva in volumi, proporzioni, percorsi. E anche se in miniatura, ogni dettaglio doveva essere preciso: una finestra, una scala, un’insegna.

Questa figurina celebra il cinema progettuale, quello che non si affida all’improvvisazione, ma alla pianificazione. Il modellino è il primo passo verso l’illusione, il punto in cui la fantasia si confronta con la logica dello spazio. E in quel piccolo plastico, già si intravede il mondo che lo spettatore vedrà sullo schermo.

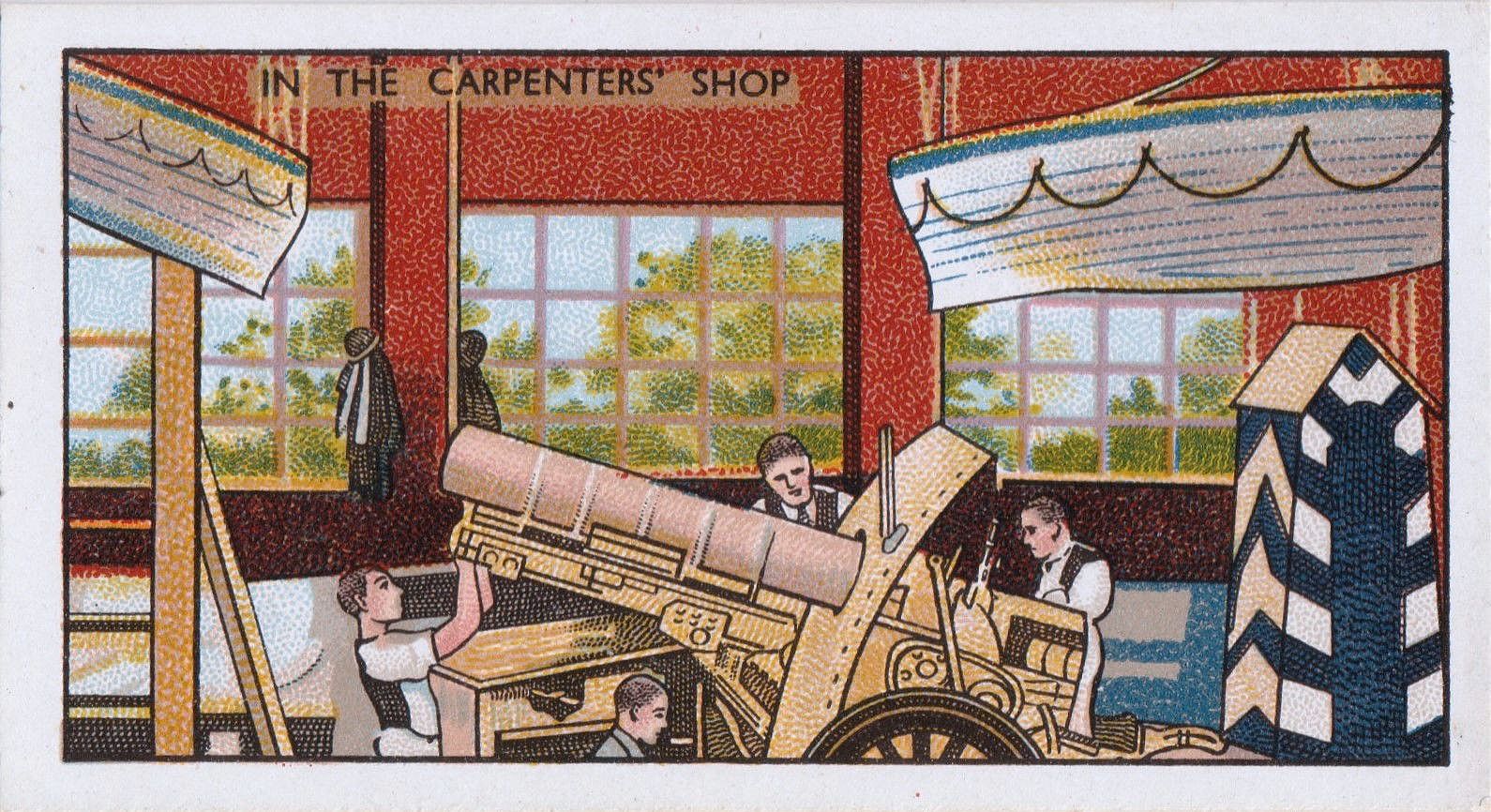

Card n.19 - IN THE CARPENTERS' SHOP - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Non tutto ciò che vediamo sullo schermo è stato trovato: molto è stato costruito. La card n. 19 ci porta nel reparto falegnameria, uno degli spazi più operosi e versatili dello studio cinematografico. Qui si realizzano oggetti di ogni tipo dai lampioni alle navi, dalle facciate di case alle armi da guerra. La scena mostra la costruzione di un obice, destinato a una sequenza bellica del film Channel Crossing (1933).

Sul fondo, si intravedono case scenografiche, anch’esse realizzate in legno, pronte per essere montate sul set. È il cinema come cantiere, dove ogni elemento è pensato per apparire vero, ma è in realtà vuoto, leggero, funzionale. Ogni asse, ogni chiodo, ogni giuntura è parte di un’illusione.

Il reparto falegnameria è il luogo dove la materia grezza diventa racconto. Gli artigiani lavorano a partire dai bozzetti degli scenografi, traducendo l’idea in struttura. Devono pensare alla resistenza, alla mobilità, alla compatibilità con le riprese. E tutto deve essere pronto in tempo, spesso con ritmi serrati e modifiche dell’ultimo minuto.

Questa figurina celebra il cinema manuale, quello che si sporca le mani, che misura, taglia, assembla. È un tributo a chi costruisce il visibile, a chi dà corpo alle ambientazioni, agli oggetti, agli spazi. E anche se il pubblico non lo sa, ogni scena poggia su un lavoro di falegnameria invisibile ma essenziale.

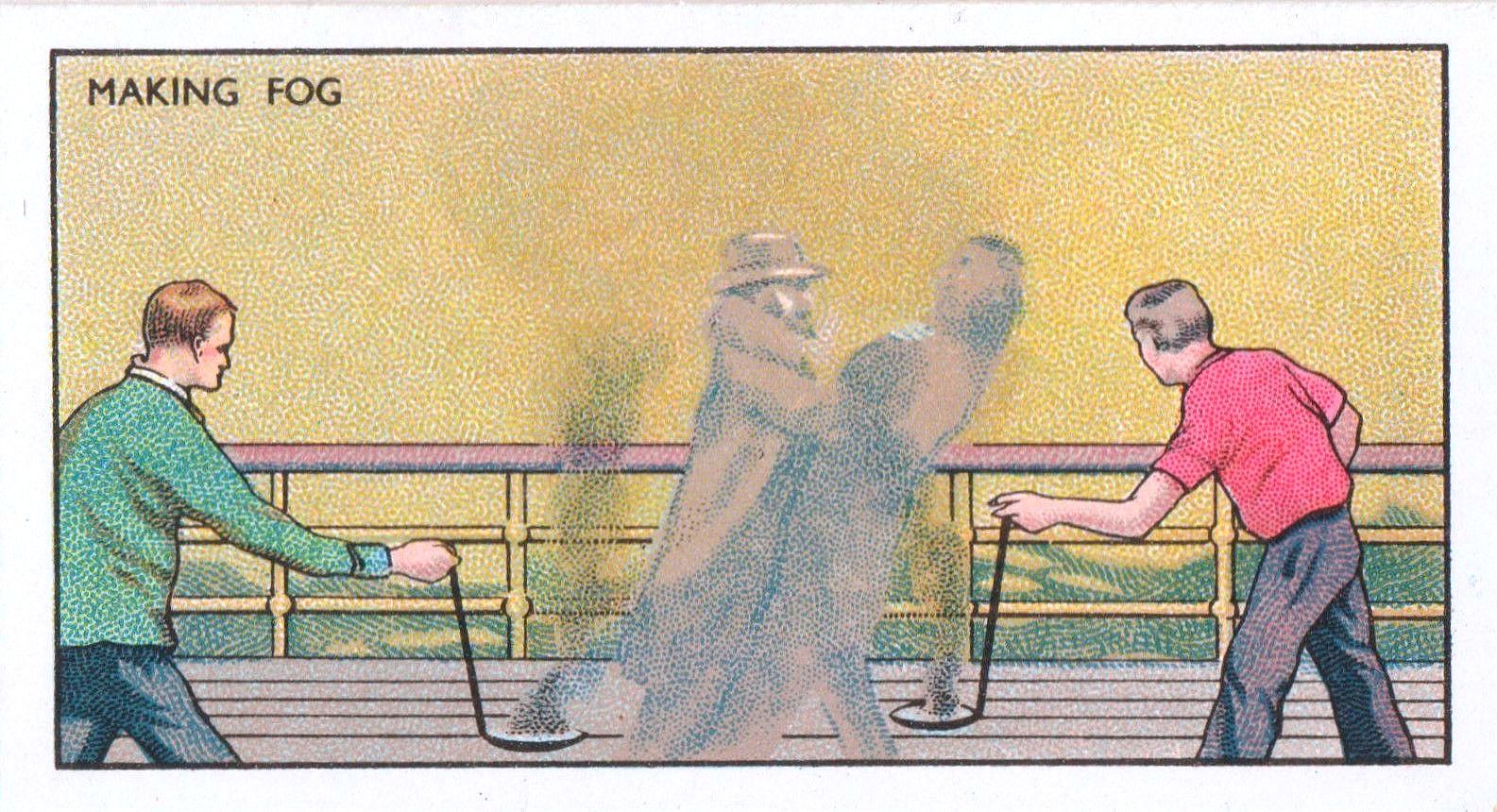

Card n.20 - MAKING FOG - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

La ventesima figurina della serie How Films Are Made ci immerge in una nebbia che non è meteorologica, ma cinematografica. La scena mostra uomini al lavoro su un set, intenti a generare una coltre di fumo denso, il celebre “pea-soup fog” londinese, utilizzato per creare suspense, disorientamento, o semplicemente per evocare un’atmosfera.

La nebbia viene prodotta bruciando una sostanza speciale, trasportata su bracieri mobili simili a mestoli. Il fumo viene poi distribuito e modulato da altri tecnici, che lo agitano con ventagli o flapper per ottenere la densità desiderata. Una volta raggiunto l’effetto voluto, la nebbia viene “rimossa” prima dell’inizio delle riprese, lasciando solo la quantità necessaria per l’inquadratura.

Nel film Channel Crossing (1933), questa tecnica è usata estensivamente per simulare l’ambiente marittimo, con ponti immersi nel vapore e figure che emergono come apparizioni. La nebbia diventa personaggio, elemento narrativo che condiziona la percezione dello spazio e del tempo.

Questa immagine celebra l’arte dell’atmosfera artificiale, dove il cinema non si limita a riprodurre la realtà, ma la reinventa. La nebbia non è solo un effetto: è una scelta poetica, un modo per suggerire ciò che non si vede, per dare corpo all’incertezza, al dubbio, all’attesa.

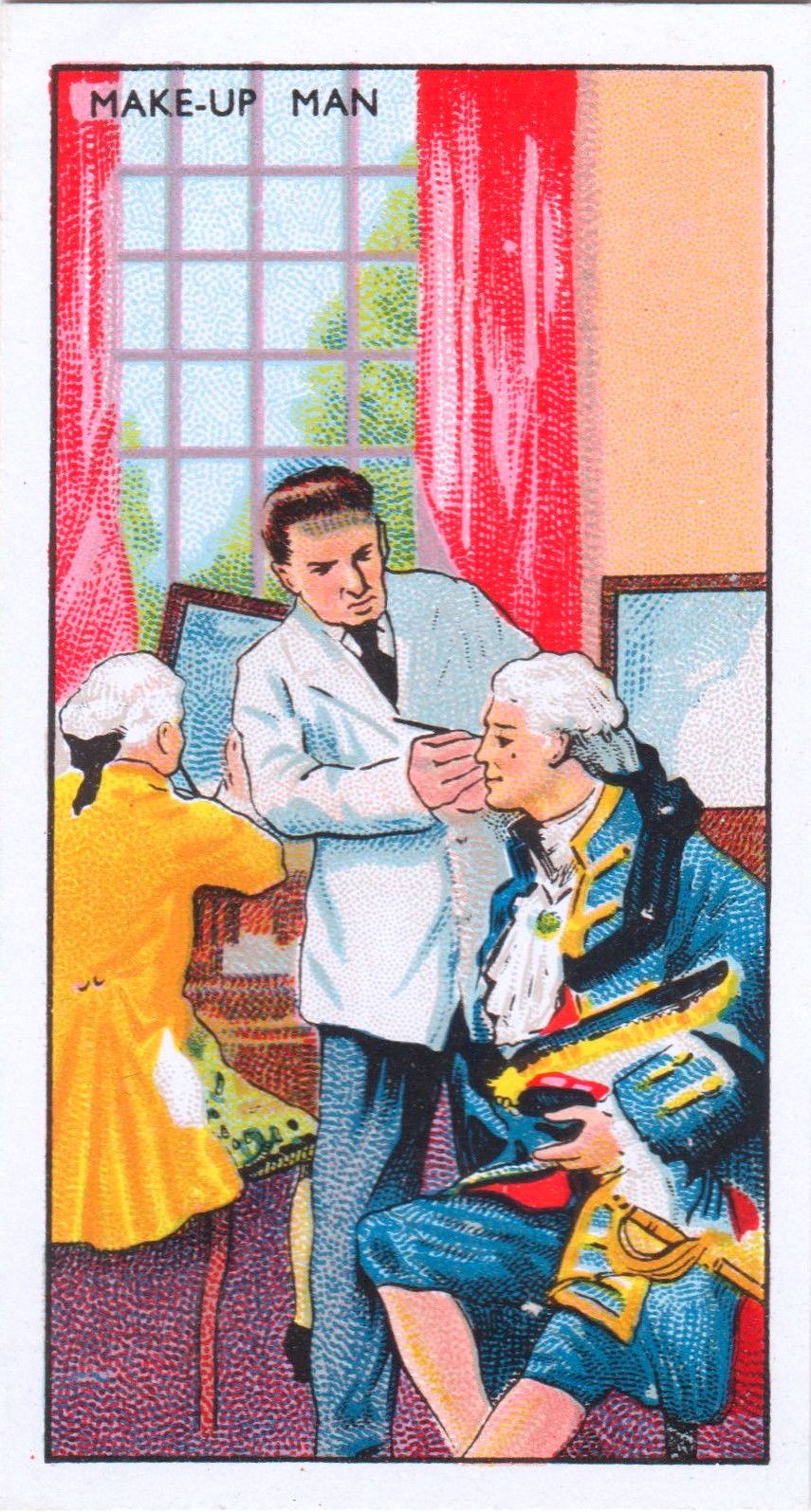

Card n.21 - MAKE-UP MAN - HOW FILMS ARE MADE

B. MORRIS & SONS LTD (1934)

(collezione personale)

Non basta recitare: bisogna anche apparire. La ventunesima immagine della serie How Films Are Made ci porta nel reparto trucco, dove il volto dell’attore smette di essere semplice anatomia e diventa superficie narrativa. Il make-up cinematografico, ci dice la didascalia, è molto diverso da quello teatrale: non deve essere visibile da lontano, ma credibile da vicino, sotto l’occhio impietoso della cinepresa.

Il trucco per il cinema è tecnico, sottile, calibrato. Alcuni toni alterano i lineamenti quando vengono fotografati, e per questo il truccatore deve conoscere non solo la pelle, ma anche la luce, la pellicola, l’ottica. A volte si ricorre a protesi in plastica fronti, menti, zigomi per accentuare o correggere tratti che la macchina da presa non coglierebbe altrimenti.

La figurina mostra un truccatore al lavoro su un attore in costume storico, forse per un film ambientato nel Settecento. Accanto, un altro interprete si prepara davanti allo specchio. È un momento intimo, quasi rituale, dove il personaggio comincia a emergere prima ancora che la scena venga girata.

Negli anni ’30, il reparto trucco era un crocevia tra artigianato e illusione. I truccatori dovevano conoscere la fisiognomica, la chimica dei pigmenti, la psicologia del personaggio. E il loro lavoro, pur invisibile, era essenziale per la credibilità visiva del film.