L'ARTE DELLA CATASTROFE CONTROLLATA

LA Meccanica del Ridicolo

Lo slapstick è un sottogenere della commedia fisica che trova la sua essenza in un umorismo farsesco, basato sull’esagerazione del movimento e su una violenza stilizzata, plateale e del tutto innocua. È un universo parallelo in cui le leggi della fisica si piegano al volere della comicità: una buccia di banana può innescare un balletto di cadute, e gli oggetti inanimati sembrano cospirare contro l’uomo. A differenza di altre forme comiche, la sua grammatica non si fonda sul dialogo, ma sul linguaggio universale del corpo in lotta con un mondo ostile.

Il motore di questa comicità è la gag: una sequenza precisa di preparazione, anticipazione ed esecuzione catastrofica. La risata nasce spesso da un effetto a valanga, dove il tentativo maldestro di risolvere un problema banale come appendere un quadro scatena una reazione a catena di disastri sempre più grandi e imprevedibili, fino al caos totale. L’eroe dello slapstick è quasi sempre un outsider: un uomo comune o un emarginato la cui logica si scontra con quella del mondo, generando un cortocircuito comico. La sua virtù fondamentale è la resilienza: non importa quante volte cada, venga colpito o umiliato si rialza sempre, pronto per il disastro successivo.

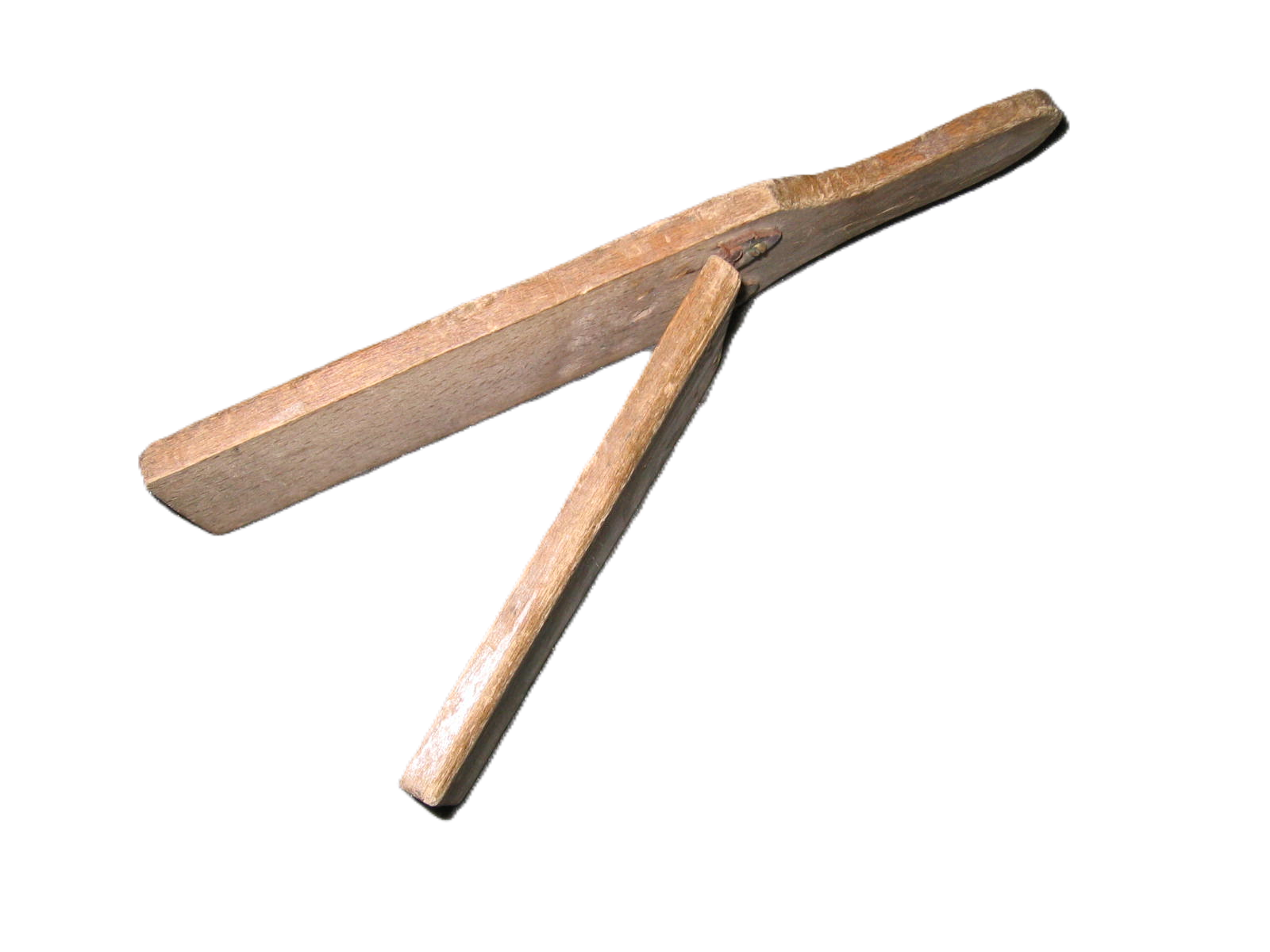

Il termine stesso deriva dal “battacchio” (slap stick in inglese), uno strumento della Commedia dell’Arte composto da due listelli di legno. Quando colpiva un attore, produceva un suono forte ed esagerato (“slap”) senza causare dolore reale. Questo oggetto incarna la formula del genere: una netta dissociazione tra la violenza apparente e l’assenza di conseguenze. Si stabilisce così un contratto implicito con lo spettatore, che sa di assistere a una finzione e può ridere liberamente del dolore altrui, trasformando la tragedia potenziale in una liberatoria esplosione di ilarità.

IL BATACCHIO

Origini e Funzione

Wikipedia.org

Batacchio (strumento scenico della commedia dell’arte)

Il batacchio è indissolubilmente legato alla figura di Arlecchino, la maschera bergamasca resa celebre da Tristano Martinelli (1557–1630), considerato il primo interprete codificato del personaggio. Arlecchino è un servo agile, scaltro e affamato, che comunica più con il corpo che con le parole. Le sue gag fisiche salti, capriole, inseguimenti sono spesso accompagnate da colpi di batacchio, che scandiscono il ritmo della scena e amplificano la comicità. Il segreto del batacchio è tutto nel suono. Il pubblico, sentendo il colpo, reagisce con una risata istintiva, ma sa che nessuno si è fatto male. Si crea così un contratto implicito tra attore e spettatore: la violenza è simulata, il dolore è sospeso, la risata è permessa. Questo principio sarà alla base di tutto il genere slapstick, che nel Novecento trasformerà il batacchio in torte in faccia, cadute rovinose e oggetti ribelli. Il termine slapstick nasce proprio dalla traduzione inglese del batacchio. Quando le compagnie italiane portano la commedia dell’arte in Europa in Francia, Inghilterra, Spagna il batacchio diventa un simbolo della comicità fisica. In Inghilterra, il nome slap stick viene adottato per indicare quel tipo di umorismo basato su colpi esagerati e reazioni sproporzionate. È l’inizio di una genealogia comica che porterà, secoli dopo, a Chaplin, Keaton, Stanlio e Ollio. Il batacchio non è solo un oggetto scenico: è un principio estetico. Rappresenta la dissociazione tra gesto e conseguenza, tra realtà e finzione, tra dolore e risata. È il cuore della comicità fisica, dove il corpo diventa linguaggio e il suono diventa significato. Ancora oggi, nei teatri e nei set comici, il suo spirito sopravvive in ogni gag che fa ridere senza ferire.

Se la commedia dell’arte ha codificato la grammatica del gesto comico, è nel circo ottocentesco che questa grammatica si espande, si raffina e si spettacolarizza. Il circo diventa il luogo dove il corpo non solo comunica, ma sfida i limiti della fisica, proprio come accadeva nel mondo di Arlecchino. Le cadute, gli schiaffi e le acrobazie non sono più solo finzione teatrale: diventano virtuosismo tecnico, esibizione di controllo e rischio. Il circo, in questo senso, è un pre-cinema: uno spazio dove la comicità visiva si sperimenta dal vivo, davanti a un pubblico che reagisce in tempo reale. Le gag circensi sono modulari, ripetibili, esportabili proprio come le gag cinematografiche. Quando il cinema muto nasce, eredita direttamente questa struttura: la gag diventa inquadratura, il ritmo diventa montaggio, il gesto diventa linguaggio universale.

I FRATELLINIS

Maestri della Gag Circense

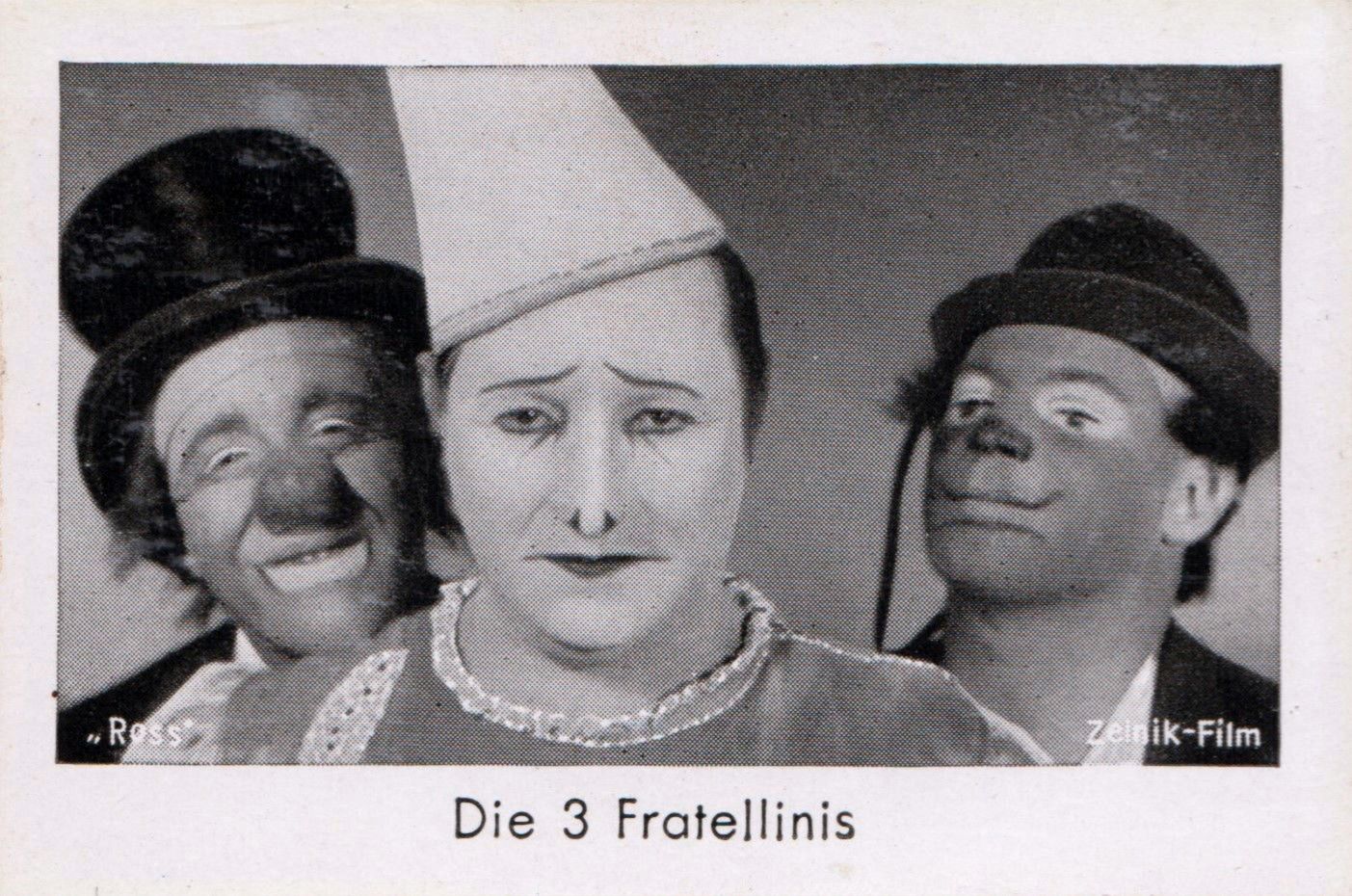

Card posizione 2 pag. 35

JOSETTI FILM ALBUM N°3

(collezione personale)

Tra i protagonisti di questa evoluzione ci sono i Tre Fratellinis Paul, François e Albert clown francesi di origini italiane, attivi tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. La loro comicità si fonda su una coreografia del caos: gag fisiche, inseguimenti, colpi esagerati e reazioni sproporzionate. La dinamica tra il clown bianco (Paul) e l’augusto (François) richiama quella tra il padrone e il servo della commedia dell’arte, ma con una nuova energia visiva e ritmica.

Albert, il terzo fratello, funge spesso da mediatore, da elemento destabilizzante o da detonatore comico. Il trio costruisce scene dove il gesto è tutto: nessuna parola, solo ritmo, sorpresa e collisione. Il loro lavoro anticipa chiaramente le logiche del cinema slapstick, dove la gag è una sequenza di causa-effetto che culmina nel disastro.

Wikipedia.org

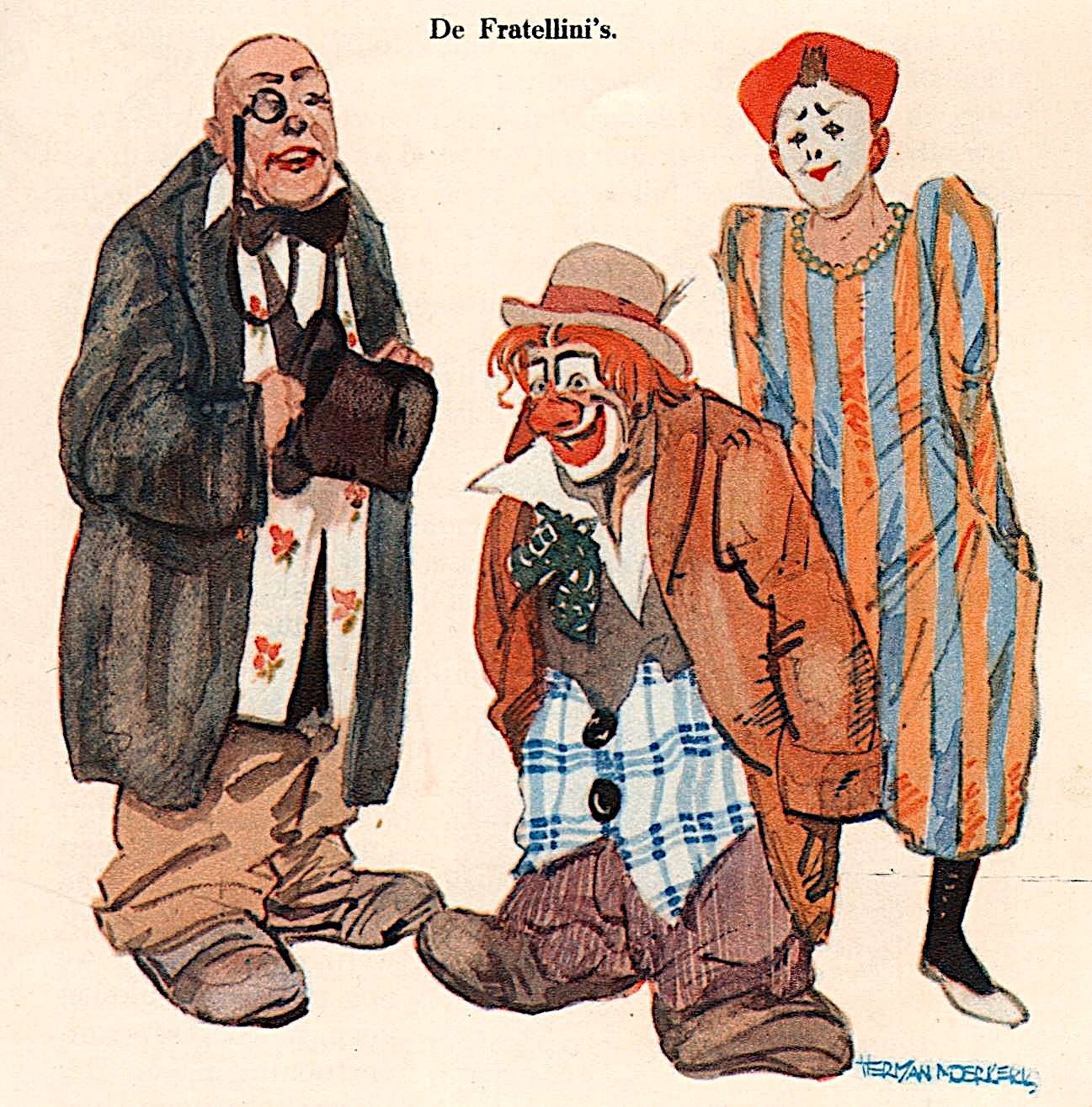

I Fratellini. Illustrazione di Herman Moerkerk per Katholieke Illustratie, 1937

La storia dei Fratellinis è quella di una dinastia artistica che ha attraversato generazioni, palcoscenici e tendoni, lasciando un’impronta indelebile nella cultura circense europea. I tre fratelli Paul, François e Albert sono stati tra i clown più celebri e influenti del Novecento, capaci di trasformare la comicità fisica in una forma d’arte raffinata e universale.

Di origini italiane, la famiglia Fratellini affonda le sue radici nel XVIII secolo, ma è con Enrico Gaspero Fratellini, detto Gustavo, patriota garibaldino e acrobata, che la vocazione circense prende forma. I suoi figli, nati tra Firenze, Parigi e Mosca, ereditarono il talento e la passione per il circo. Dopo la morte del primogenito Luigi nel 1909, Paul, François e Albert si unirono in un trio che avrebbe conquistato l’Europa.

Wikipedia.org

I Fratellini durante una passeggiata invernale a Berlino nel 1927

Il loro debutto avvenne al Zirkus Busch di Berlino, e da lì iniziarono a girare il continente: San Pietroburgo, Budapest, Mosca, Parigi. Nel 1915 si stabilirono al Circo Medrano, vicino al Moulin Rouge, dove rimasero per quasi un decennio. Le loro entrées veri e propri sketch teatrali potevano durare fino a quarantacinque minuti, costruite con una precisione ritmica e narrativa che le rendeva irresistibili. Non si trattava più di semplici gag: era teatro comico, coreografia del gesto, poesia del corpo.

Wikipedia.org

Albert, François et Paul Fratellini.

Paul interpretava il clown bianco, elegante e autoritario, François era il clown triste, malinconico e raffinato, mentre Albert incarnava l’augusto folle, caotico e imprevedibile. Insieme, creavano una dinamica comica perfetta, dove l’ordine veniva sabotato dalla poesia e distrutto dal disastro. La loro comicità non aveva bisogno di parole: bastavano uno sguardo, un gesto, una caduta. Il pubblico rideva, ma anche si commuoveva. Erano clown, sì, ma anche attori, poeti, filosofi del corpo.

Il successo fu travolgente.

Wikipedia.org

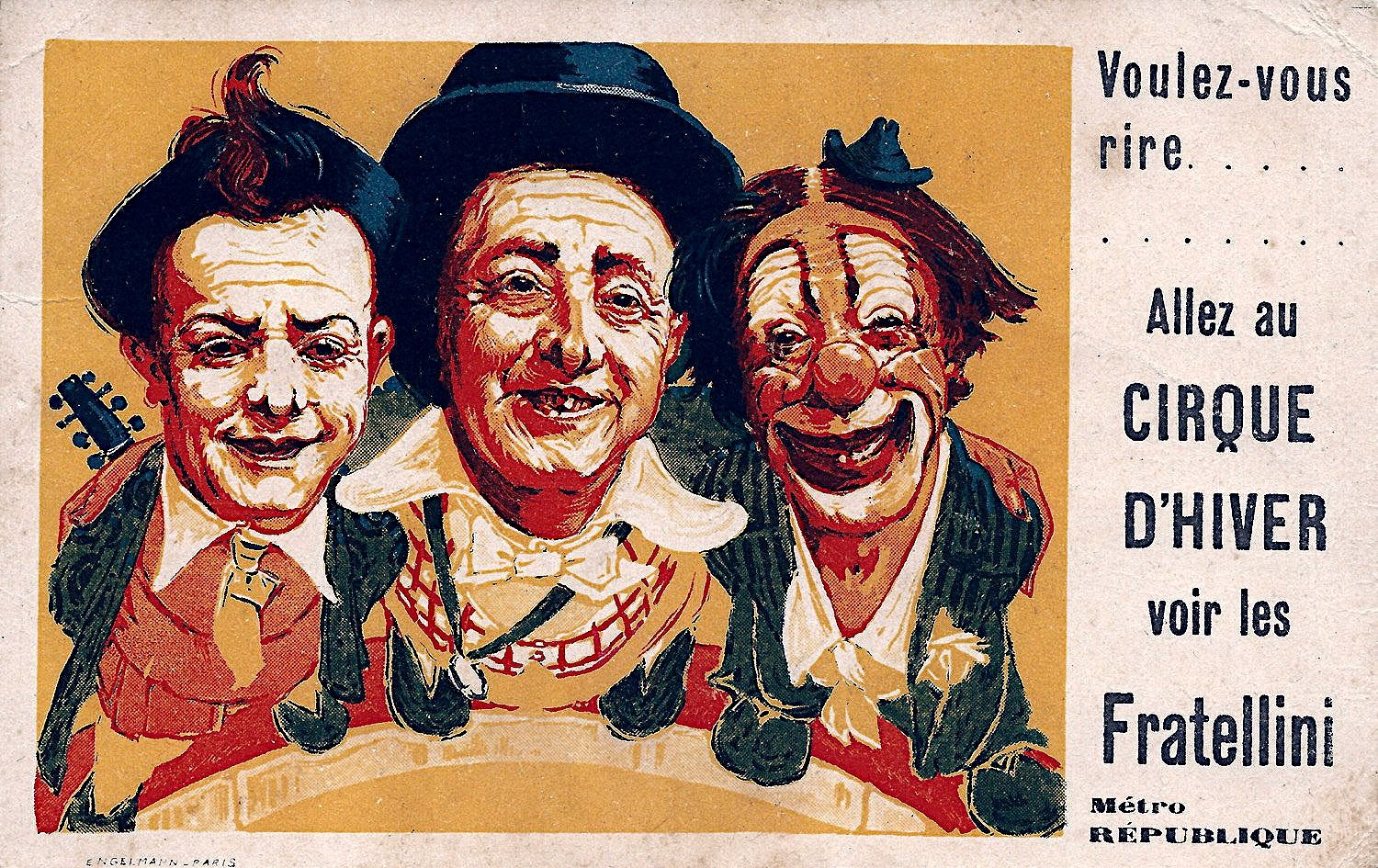

François, Paul und Albert Fratellini. Cirque d’Hiver (1925)

Parigi li adorava. Intellettuali e artisti come Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Charles Dullin e Jacques Copeau li consideravano maestri. Cocteau scrisse per loro la farsa Le Bœuf sur le toit, con musiche di Darius Milhaud e scene di Raoul Dufy. Radiguet ambientò una scena del suo romanzo Le Bal du comte d’Orgel nel loro camerino. I Fratellinis non erano solo comici: erano icone culturali, protagonisti di manifesti, dischi, libri, oggetti da collezione.

La loro comicità, pur nata nel tendone del circo e non sul set cinematografico, anticipava in modo sorprendente il linguaggio visivo che avrebbe dominato il cinema comico muto. Le loro entrées, costruite con precisione ritmica e gestuale, erano vere e proprie sequenze di gag fisiche, dove il corpo diventava il protagonista assoluto. In questo senso, il trio non solo influenzò il teatro e il circo, ma contribuì a definire le basi di quella che, di lì a poco, sarebbe diventata la slapstick comedy.

Il termine slapstick, come noto, deriva dal batacchio della commedia dell’arte lo stesso strumento che Arlecchino impugnava per simulare colpi rumorosi e innocui. Nel cinema, questa filosofia si tradusse in una comicità basata su cadute, inseguimenti, torte in faccia e oggetti ribelli. Ma ciò che rende il collegamento con i Fratellinis così evidente è la struttura stessa della gag: una sequenza di causa-effetto, una tensione che cresce fino al disastro, e poi si dissolve nella risata.

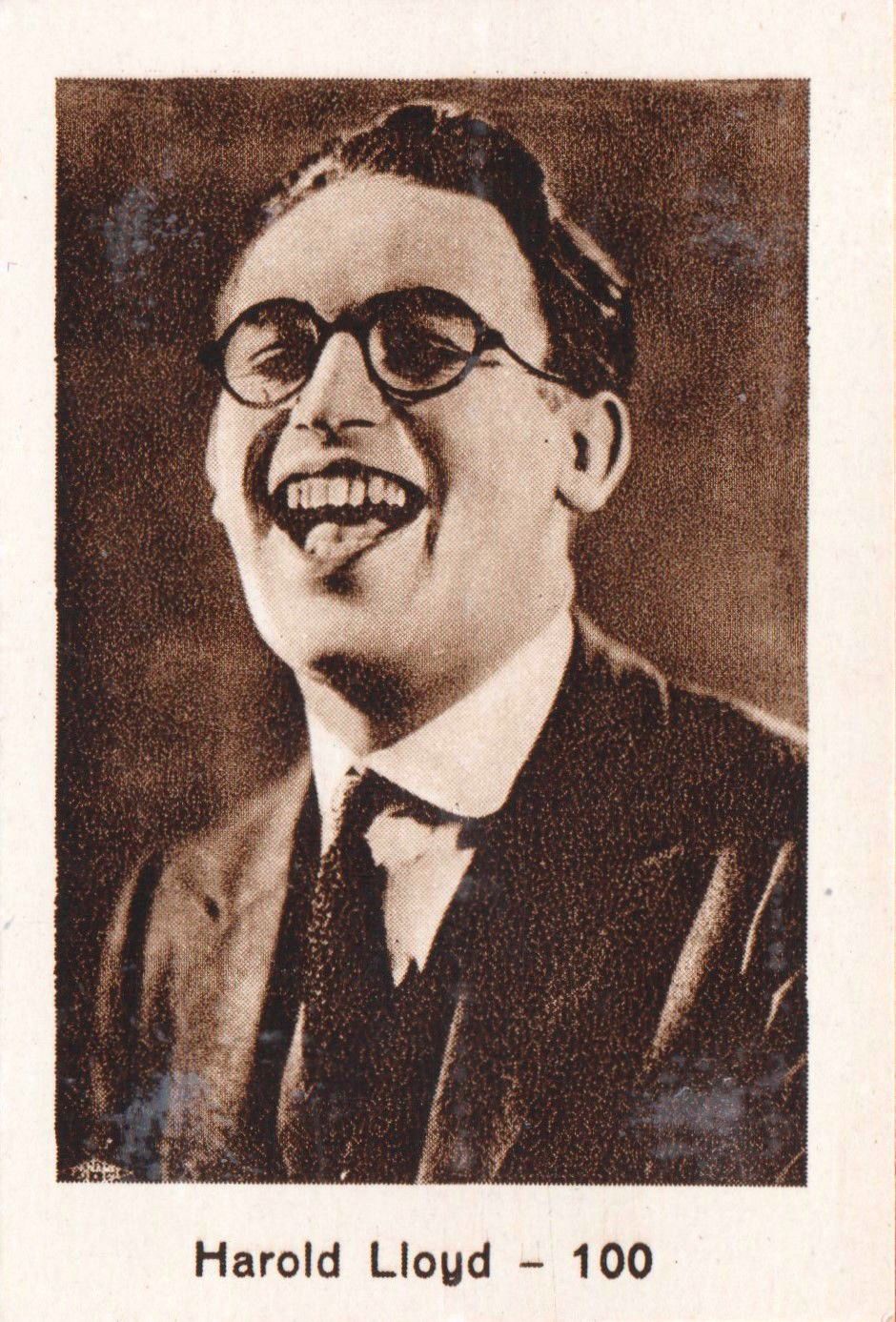

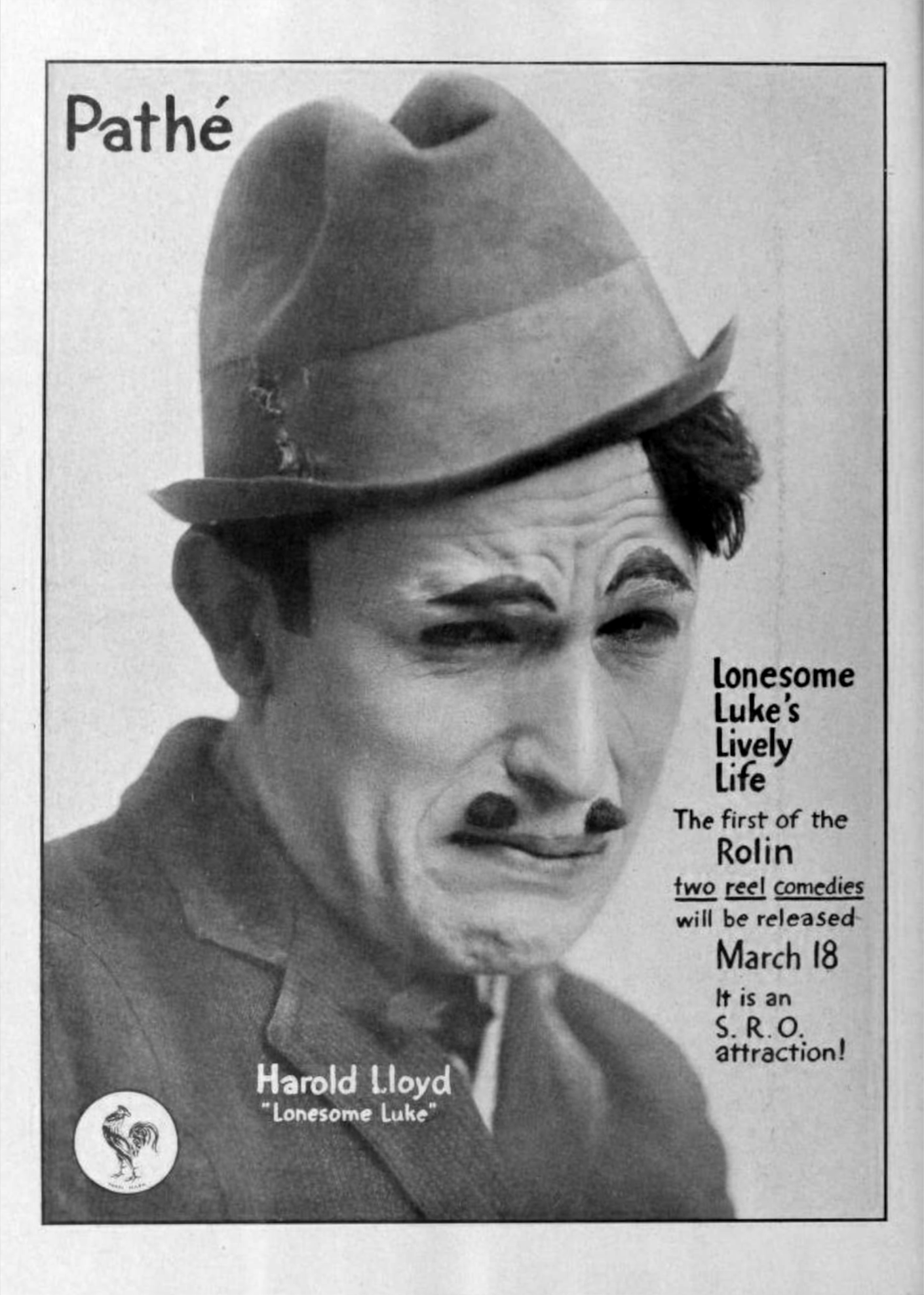

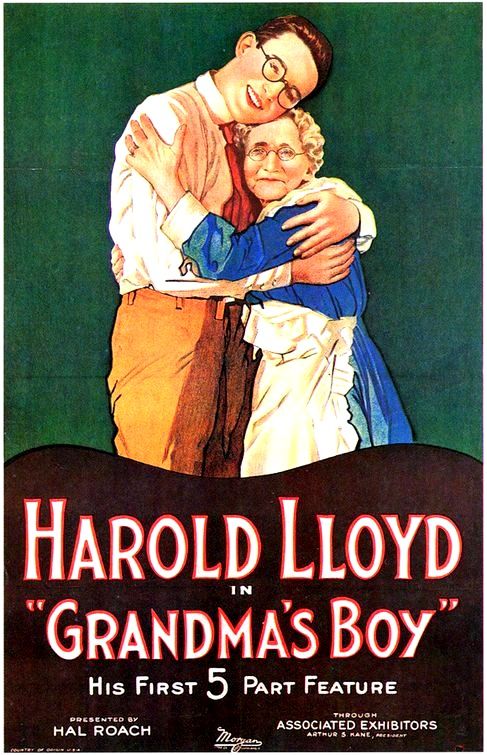

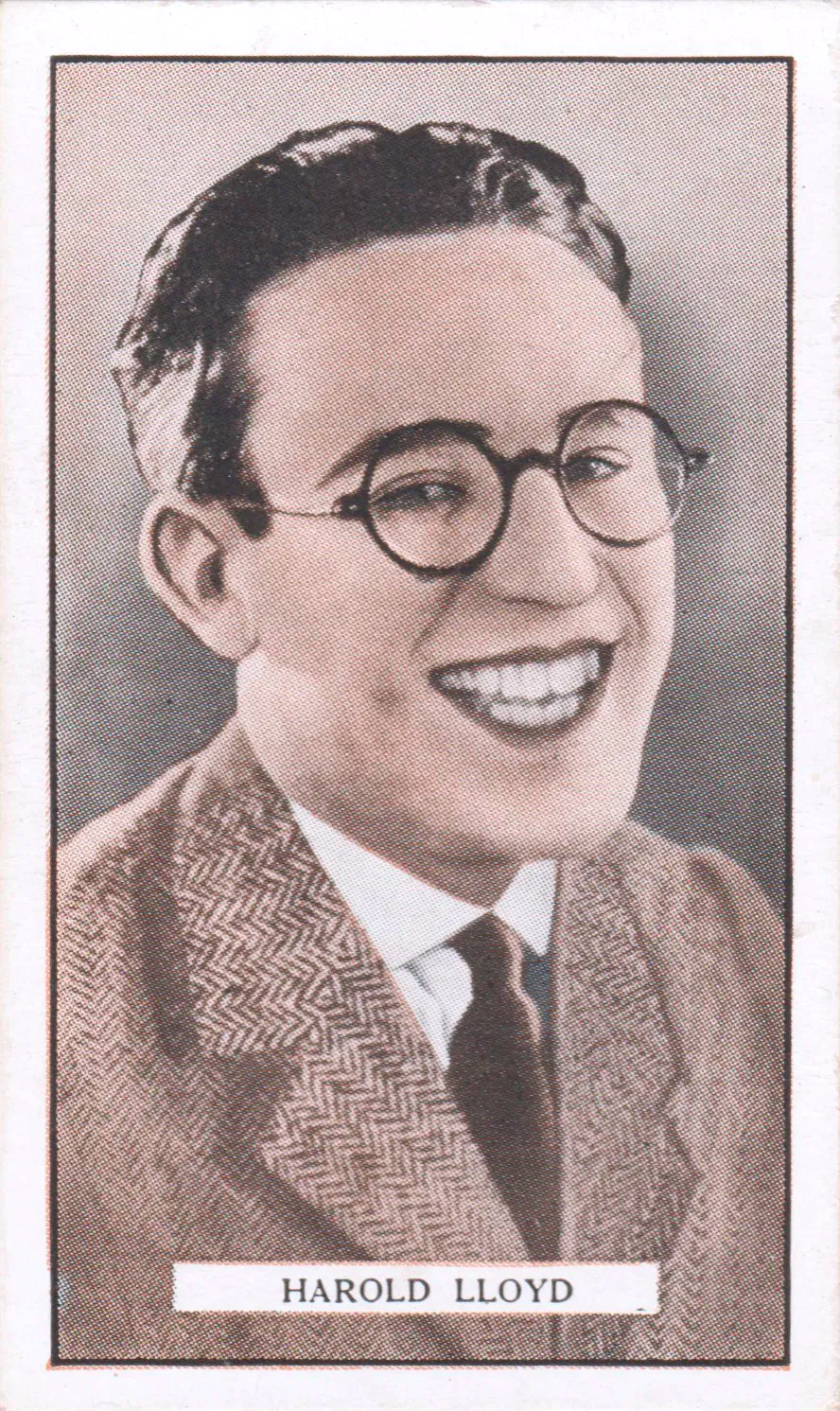

I grandi comici del muto da Chaplin a Keaton, da Harold Lloyd a Larry Semon costruirono le loro scene proprio come i Fratellinis costruivano le loro entrées: con una logica interna, una progressione narrativa e una coreografia del caos. Il gesto comico, nel cinema slapstick, non è mai gratuito: è sempre il frutto di una tensione tra l’individuo e il mondo che lo circonda. Ed è esattamente ciò che accadeva sotto il tendone, quando Albert, François e Paul si scontravano con scale, sedie, cavalli e strumenti musicali, trasformando ogni oggetto in un complice della risata.

Wikipedia.org

Trio Fratellini: Albert, François e Paul (1932 a Berlino)

In definitiva, i Fratellinis non furono solo clown: furono precursori del linguaggio slapstick, ma con una profondità teatrale e una sensibilità poetica che il cinema, pur nella sua genialità, raramente ha eguagliato. La loro arte vive ancora oggi, non solo nei tendoni e nei teatri, ma anche in ogni scena comica dove il corpo inciampa, resiste e fa ridere senza mai smettere di raccontare.

Nel 1930, la serie Hill Music Hall Celebrities Past and Present immortalava in 30 cards i volti di un’epoca comica in trasformazione. Tra cantanti, mimi, clown e attori, emergeva una costellazione di artisti che avevano reso il music hall britannico un laboratorio di comicità fisica, gestuale, esagerata. In una parola: slapstick.

Ma tra tutti, una coppia spicca per il suo ruolo di cerniera storica: gli Egbert Bros, duo comico che incarnava il passaggio dal palcoscenico al set, dalla gag teatrale alla sequenza filmica.

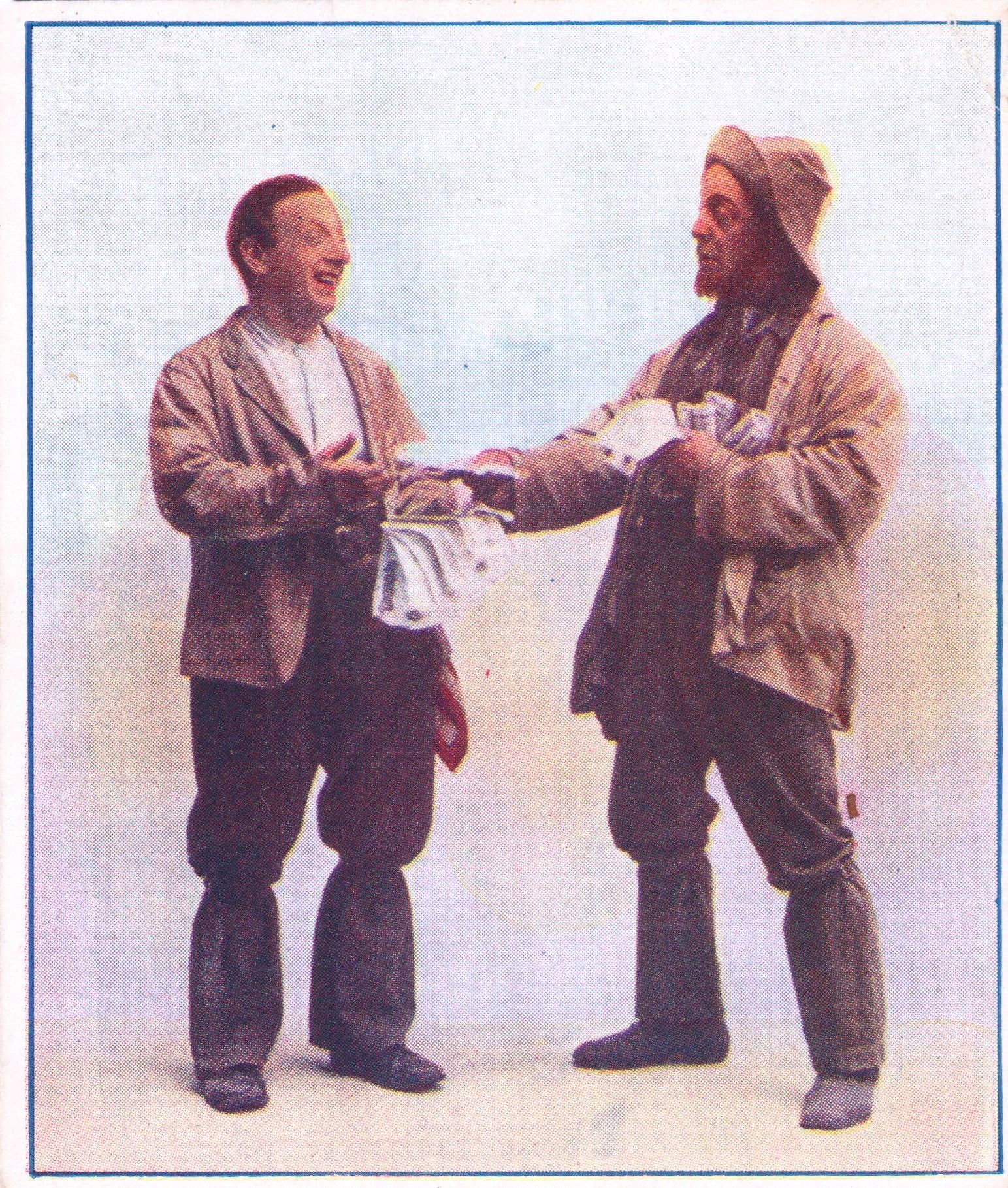

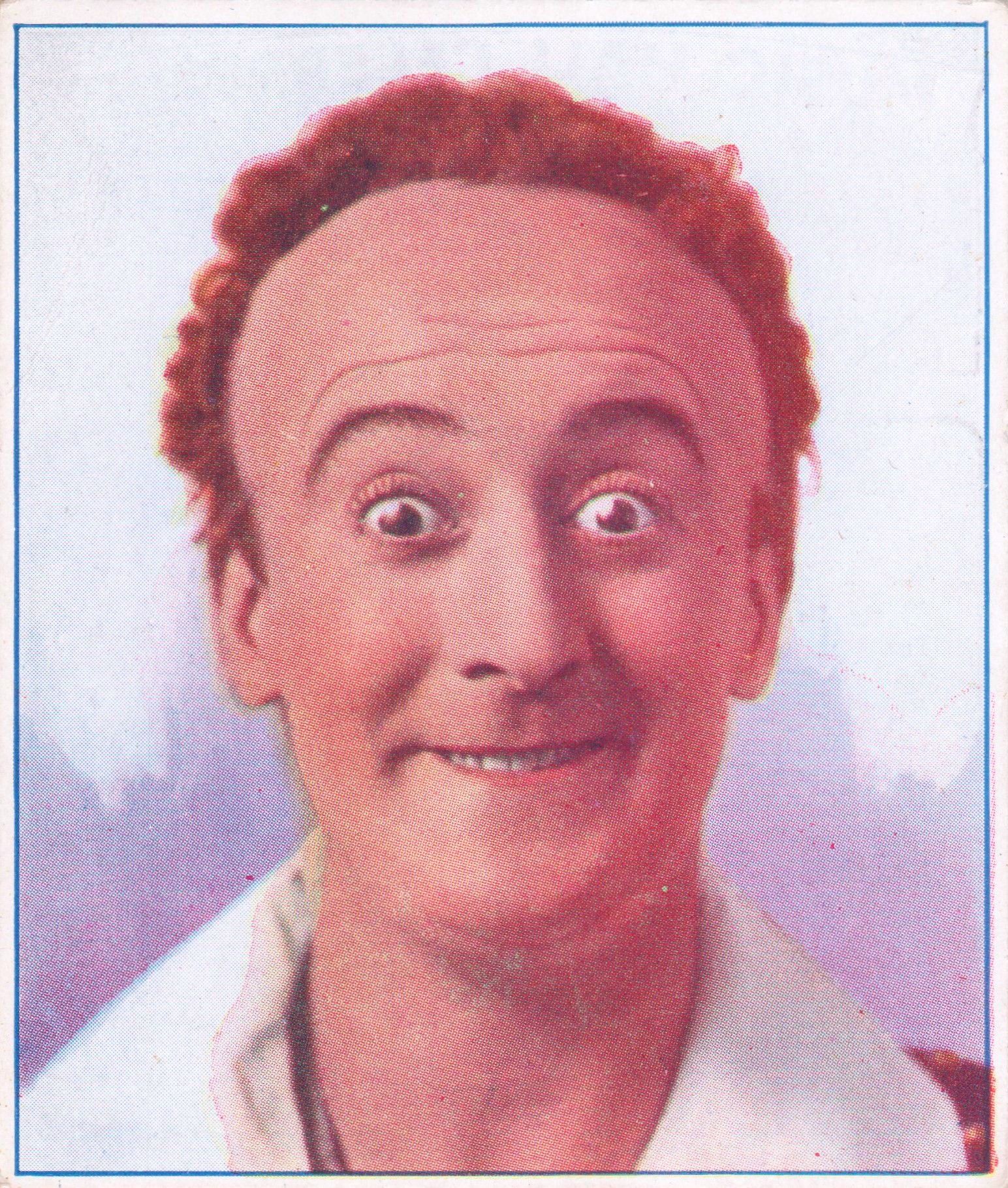

Card n.18 MUSIC HALL CELEBRITIES - PAST & PRESENT - FIRST SERIES

R. & J. HILL (1939)

(collezione personale)

Gli Egbert Bros, Coreografi del Caos

Seth e Albert Egbert erano noti per sketch come The Happy Dustmen, dove il ritmo era scandito da battute ricorrenti e movimenti sincronizzati. La loro comicità non era solo fisica: era coreografata, quasi musicale. In scena, ogni gesto era parte di una partitura comica, dove la caduta non era mai casuale, ma il culmine di una tensione costruita.

Nel 1916, durante una produzione di Cinderella al London Opera House, parteciparono alla celebre “whitewashing scene”, una sequenza slapstick che anticipava le logiche del cinema muto: preparazione, escalation, disastro, risata.

Dal Vaudeville al Cinema

Gli Egbert Bros non furono soli. Nella stessa serie figurano altri protagonisti di questo passaggio epocale:

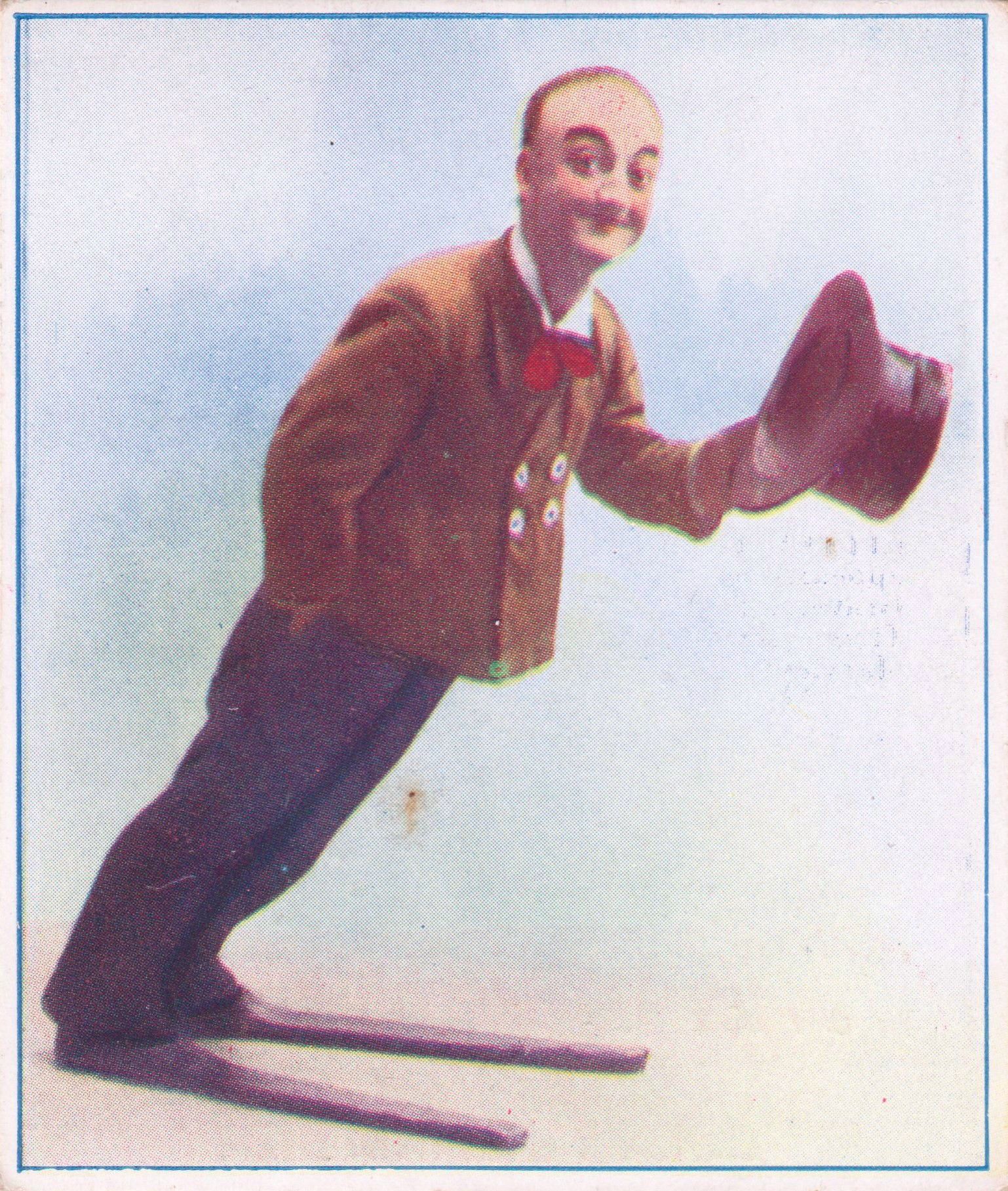

Little Tich – il suo “Big Boot Dance” è slapstick puro.

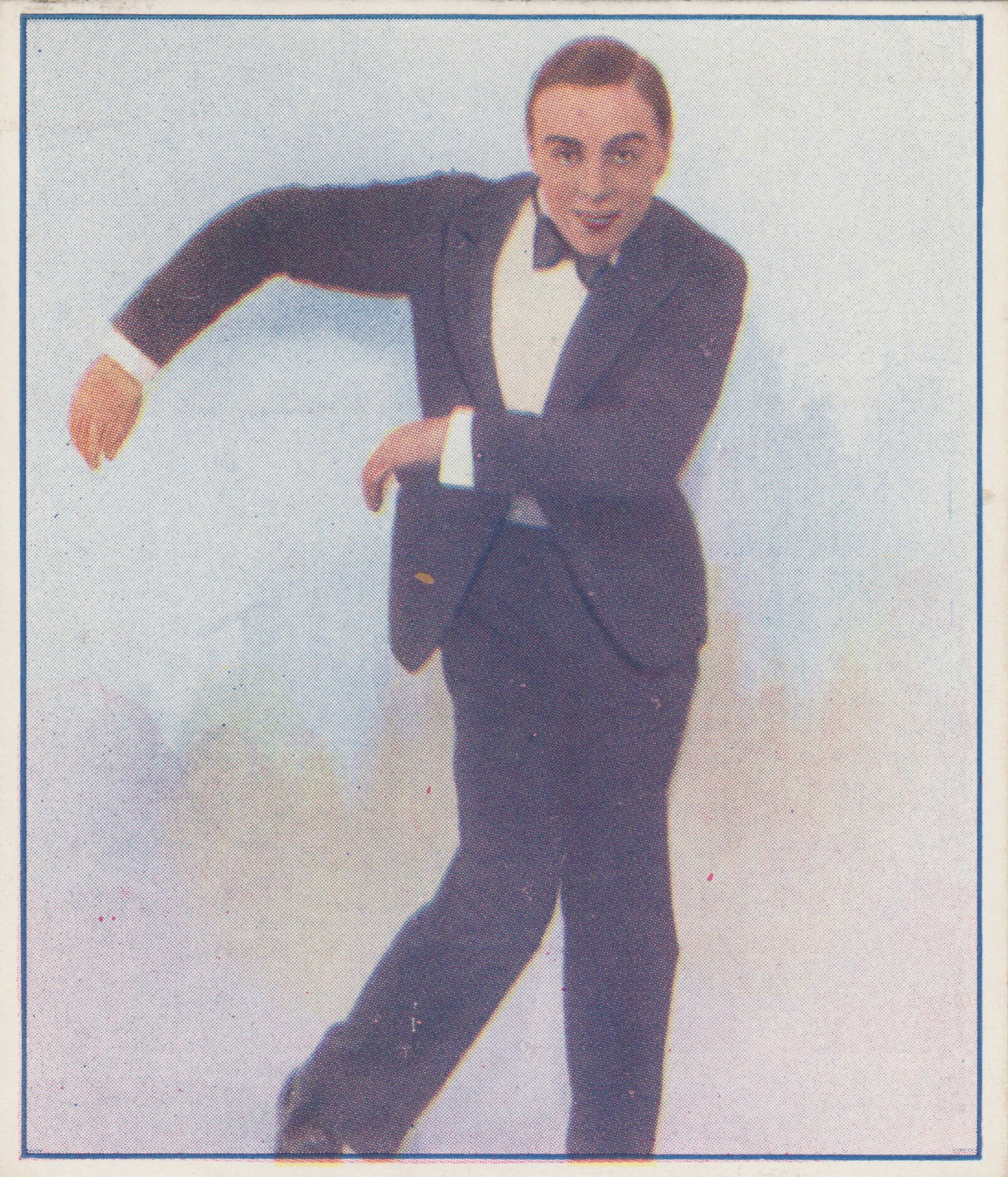

Card n.6 MUSIC HALL CELEBRITIES - PAST & PRESENT - FIRST

SERIES R. & J. HILL (1939)

(collezione personale)

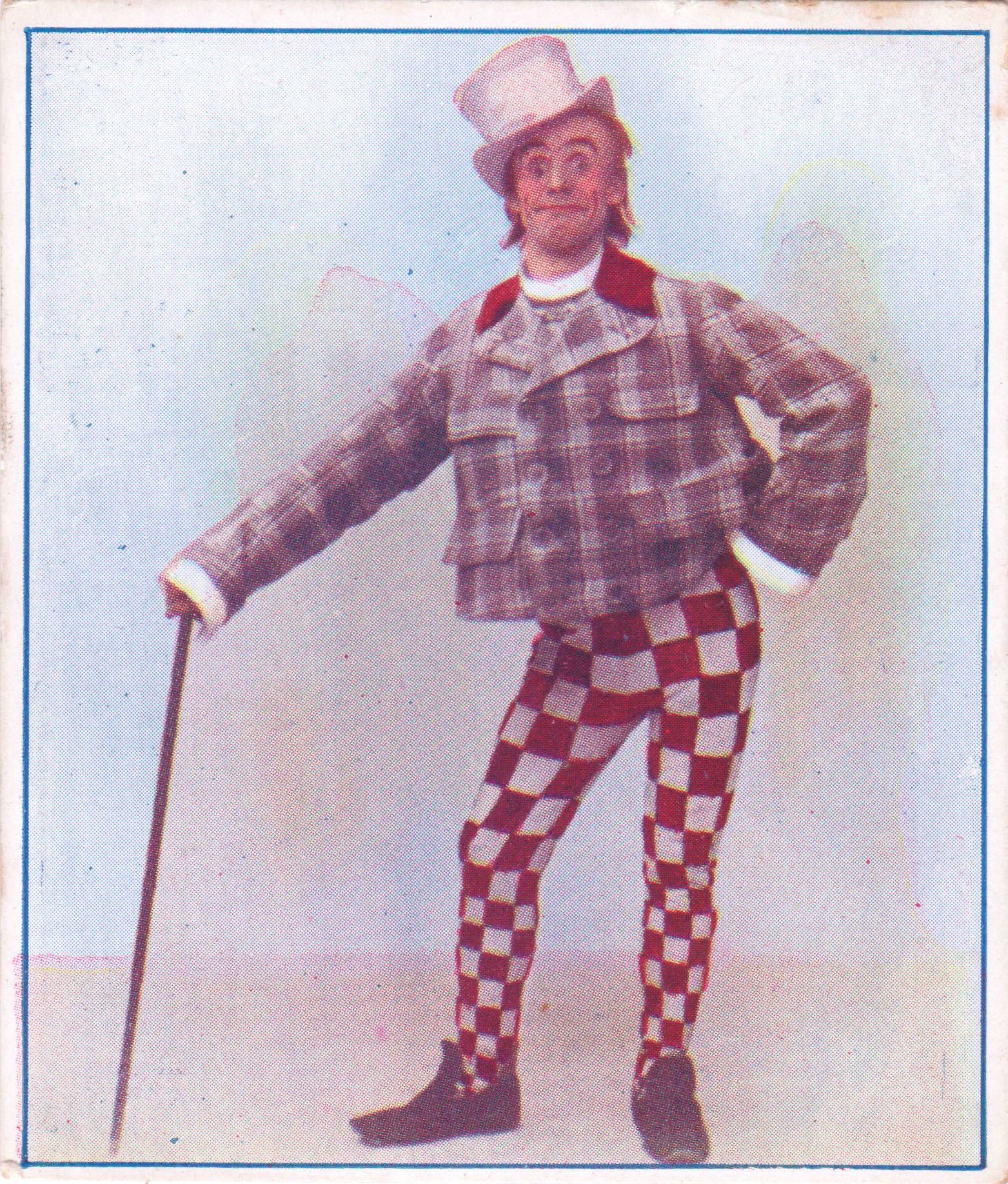

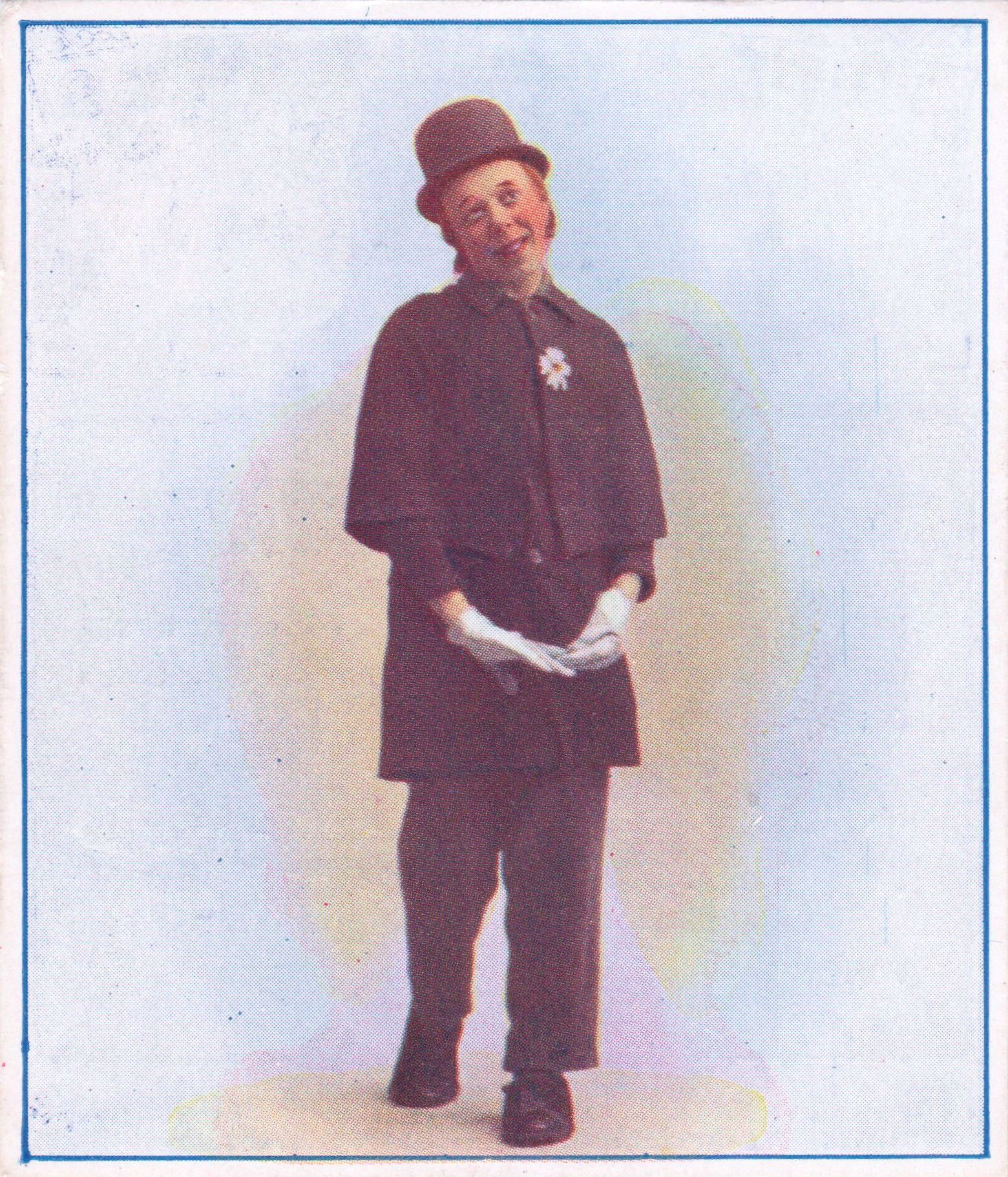

Dan Leno – maestro della pantomima e delle gag grottesche.

Card n.6 MUSIC HALL CELEBRITIES - PAST & PRESENT - FIRST SERIES

R. & J. HILL (1939)

(collezione personale)

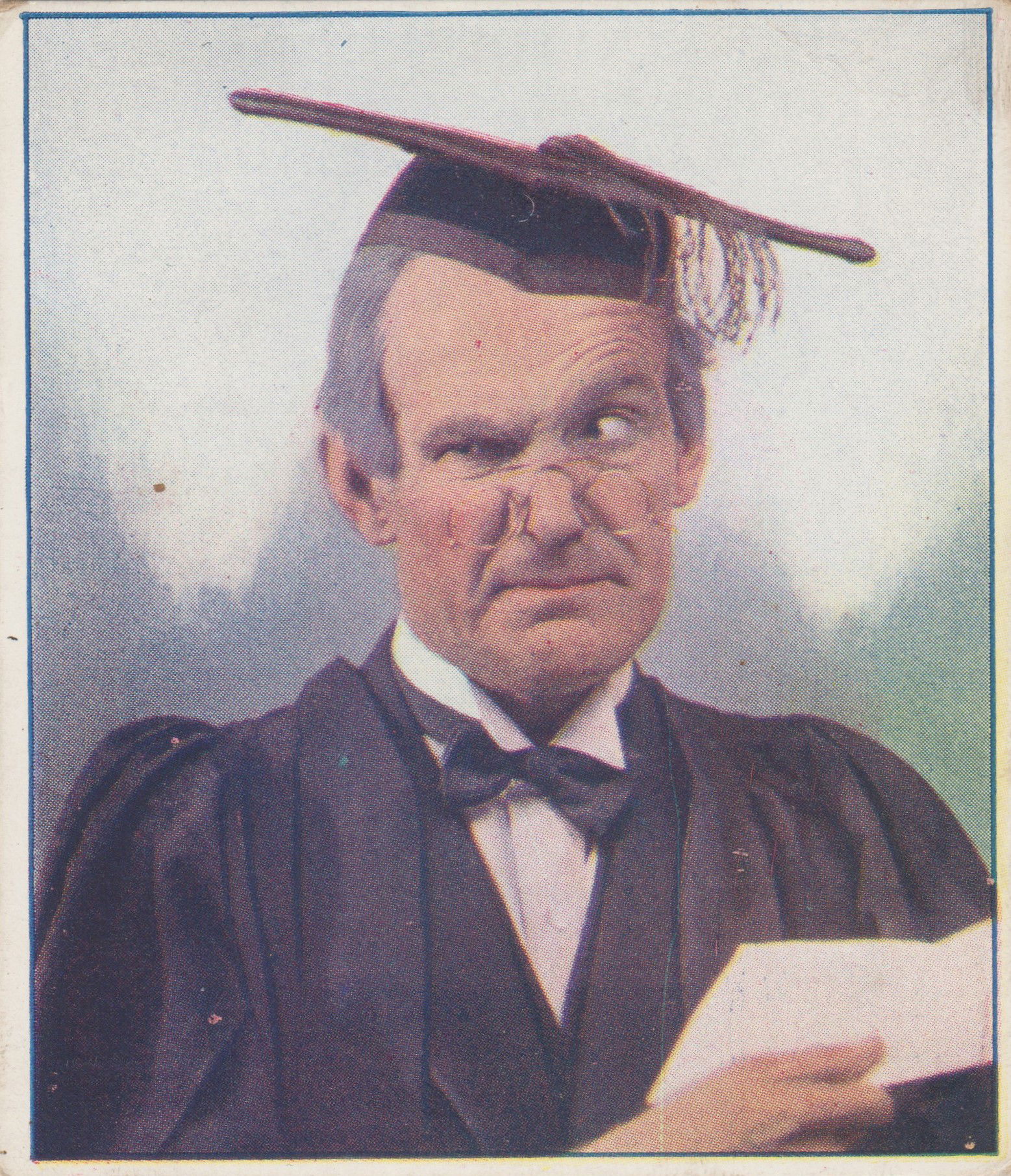

Will Hay, Stanley Lupino, Max Wall – interpreti che portarono la comicità fisica sullo schermo.

Cards n.3,7 e 19 MUSIC HALL CELEBRITIES - PAST & PRESENT - FIRST SERIES

R. & J. HILL (1939)

(collezione personale)

Jack Pleasants, Charles Austin – buffoni scenici con forte mimica e ritmo.

Cards n.11 e 12 MUSIC HALL CELEBRITIES - PAST & PRESENT - FIRST SERIES

R. & J. HILL (1939)

(collezione personale)

Questi artisti, nati nel vaudeville, hanno traghettato la comicità verso il cinema, trasformando il gesto teatrale in linguaggio visivo. Il loro lavoro è il ponte tra il batacchio di Arlecchino e la torta in faccia di Chaplin.

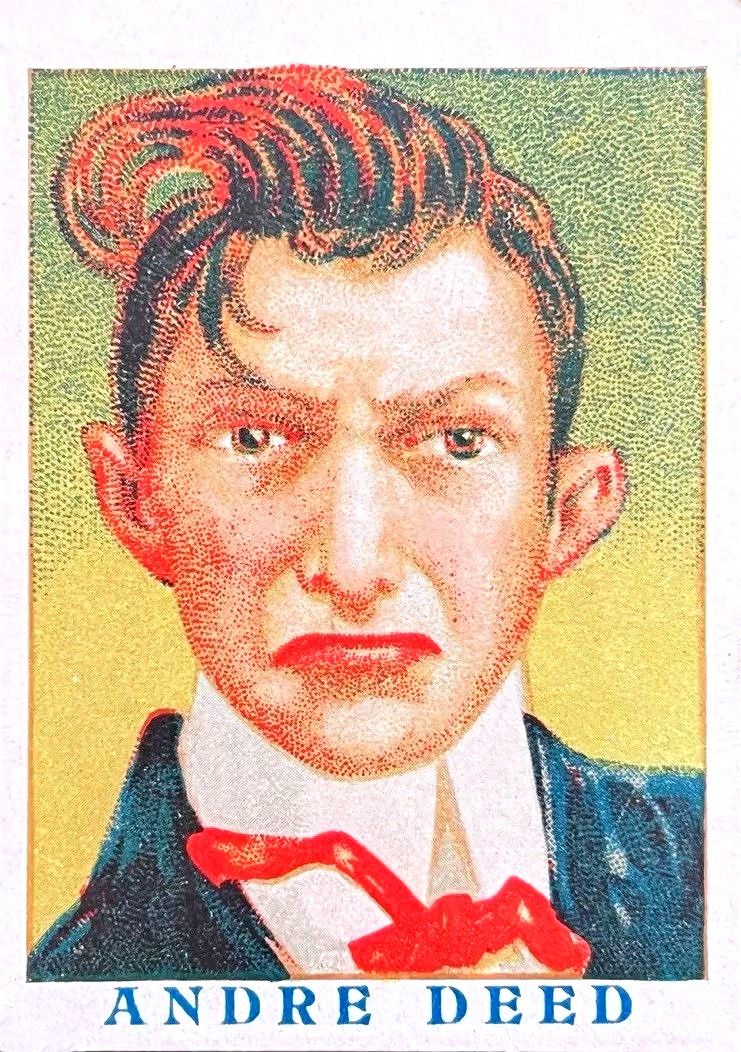

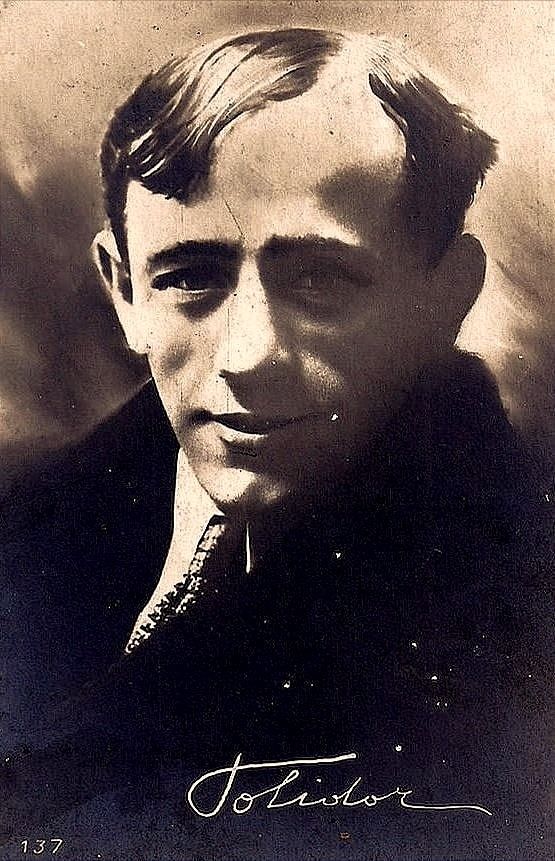

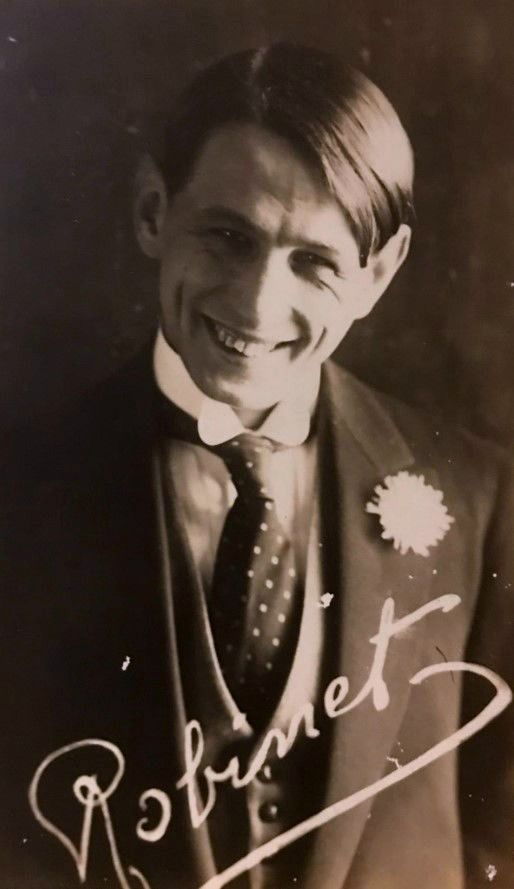

Il primo film slapstick della storia non è facile da individuare con precisione assoluta, ma possiamo dire che il genere nasce nei primi anni del Novecento, grazie alla casa di produzione francese Pathé, che fu pioniera nella creazione di cortometraggi comici basati su gag visive. Tra i primi interpreti troviamo André Deed, noto in Italia come Cretinetti, Marcel Fabre (Robinet) e Ferdinand Guillaume, alias Polidor. Questi attori, spesso acrobati e mimi, portano sullo schermo la tradizione del gesto comico teatrale, trasformandola in linguaggio cinematografico.

Wikipedia.org

L'Arroseur Arrosé (1895)

Uno dei primissimi esempi riconosciuti di slapstick è "L'Arroseur arrosé" (1895) dei fratelli Lumière. È un brevissimo film di pochi secondi, in cui un giardiniere viene spruzzato d’acqua da un ragazzino dispettoso. La gag è semplice, ma già contiene gli elementi fondanti del genere: sorpresa, gesto, reazione esagerata. È considerato da molti il primo film comico della storia, e già racchiude in forma embrionale gli elementi che daranno vita al genere slapstick.

Wikipedia.org

André Deed nel 1910

Ma è con André Deed che la comicità slapstick prende forma e diventa linguaggio. Nato a Le Havre nel 1879, Deed fu acrobata, cantante e attore teatrale prima di entrare nel mondo del cinema grazie a Georges Méliès. Dopo alcuni ruoli secondari, nel 1906 crea il personaggio di Boireau, che in Italia diventerà Cretinetti: un uomo goffo, impulsivo, vittima del mondo che lo circonda, sempre in lotta con oggetti ribelli, scale instabili, porte che non si aprono e sedie che crollano.

Deed fu il primo comico cinematografico a costruire una serie di cortometraggi slapstick, con una struttura narrativa ricorrente e un personaggio fisso.

Tra il 1909 e il 1911, per la Itala Film di Torino, interpreta oltre 90 film muti nel ruolo di Cretinetti, diventando una vera e propria star internazionale. Il suo stile è frenetico, fisico, esagerato, ogni gesto è amplificato, ogni caduta è una sinfonia di disastri. Ma dietro la goffaggine c’è una precisione ritmica e una consapevolezza scenica che derivano dal teatro e dal circo.

Nel 1921 firma L’uomo meccanico, uno dei primi film di fantascienza italiani, dove un robot impazzito semina il caos. Anche qui, la comicità slapstick si intreccia con il fantastico, dimostrando la versatilità del gesto comico.

Card n.18 Serie A (anonima Spagna)

Deed non è solo un attore: è regista, sceneggiatore, inventore di gag. Il suo personaggio attraversa le culture in Francia è Boireau, in Spagna Toribio, in Russia Glupyuskin e diventa archetipo del comico universale.

Se Chaplin è il poeta del gesto, Deed è il suo pioniere. Prima di Keaton, prima di Lloyd, prima di Laurel and Hardy, c’era Cretinetti, l’uomo che inciampa, cade, si rialza, e fa ridere il mondo intero.

Nel panorama del cinema muto europeo, pochi nomi brillano con la stessa intensità di Ferdinand Guillaume e Marcel Fabre. Entrambi provenienti dal mondo del circo e del teatro popolare, furono tra i primi a intuire le potenzialità comiche del nuovo mezzo cinematografico, trasformando il gesto fisico in linguaggio visivo e creando personaggi che avrebbero influenzato generazioni di comici.

imbd.com

Ferdinand Guillaume (Polidor)

Ferdinand Guillaume, nato a Bayonne nel 1887 e naturalizzato italiano, proveniva da una famiglia circense di lunga tradizione. Dopo aver calcato le piste con il fratello Natale, fu notato nel 1908 da produttori cinematografici romani e nel 1910 entrò nella Cines, dove creò il personaggio di Tontolini. In poco più di un anno girò oltre cento comiche, conquistando il pubblico con la sua espressività facciale, la fisicità buffa e i suoi funambolismi. Ma fu con il personaggio di Polidor, nato nel 1912 per la Pasquali Film di Torino, che Guillaume raggiunse la notorietà internazionale: i suoi film vennero distribuiti in tutta Europa e persino in America. Polidor era un clown cinematografico, un uomo in lotta con il mondo, sempre vittima di oggetti ribelli e situazioni assurde. La sua comicità, pur radicata nel circo, si adattava perfettamente al ritmo e al linguaggio del cinema.

imbd.com

Marcel Fabre (Robinet)

Parallelamente, Marcel Fabre, nato a Madrid nel 1884, iniziò la sua carriera come acrobata e clown, per poi approdare al cinema in Francia come comparsa. Nel 1910 fu ingaggiato dalla Ambrosio Film di Torino, dove creò il personaggio di Robinet, protagonista di una lunga serie di comiche che lo resero celebre. Robinet era un uomo elegante, ma eternamente goffo, coinvolto in situazioni paradossali e disastri domestici. Fabre non fu solo attore: fu anche regista e sceneggiatore, collaborando con artisti come Gigetta Morano e Ernesto Vaser. La sua comicità era più teatrale, più costruita, ma sempre basata sul gesto e sul ritmo. Dopo il successo italiano, Fabre emigrò negli Stati Uniti, dove tentò di reinventare Robinet sotto il nome di Tweedy, recitando persino accanto a un giovane Oliver Hardy.

Guillaume e Fabre rappresentano due anime della comicità slapstick: il primo più fisico, più circense, il secondo più narrativo e teatrale. Entrambi hanno contribuito a definire il comico seriale cinematografico, anticipando le dinamiche che troveremo in Chaplin, Keaton, Laurel & Hardy. I loro personaggi Tontolini, Polidor, Robinet sono archetipi del gesto comico, figure universali che parlano senza parole e fanno ridere con il corpo.

Oggi, il loro lavoro è riscoperto e valorizzato da cineteche e studiosi, ma merita ancora di più: un posto centrale nella storia del cinema, come padri fondatori della risata filmica.

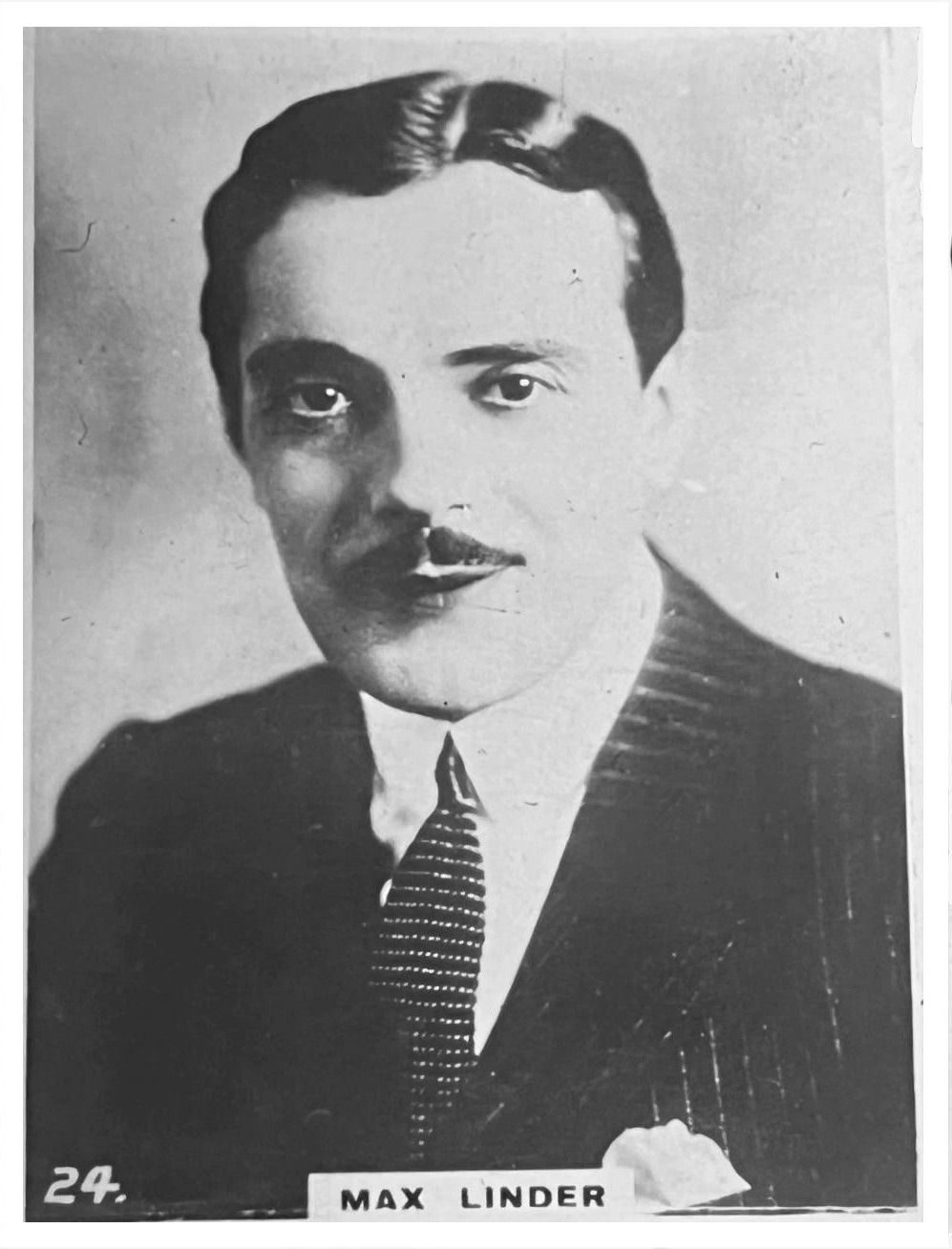

A questa genealogia si inserisce con eleganza e forza Max Linder, il primo vero divo comico del cinema mondiale. Se Guillaume e Fabre portano in scena il corpo che inciampa, Linder introduce il corpo che resiste con stile: il suo personaggio di “Max”, impeccabile nel cilindro e nei guanti bianchi, è il borghese elegante che cerca di mantenere la dignità mentre tutto intorno a lui precipita.

Pinterest.com

Charlie Chaplin & Max Linder (1917)

La sua comicità, più sottile e psicologica, anticipa quella di Chaplin, che non a caso lo definì “il mio professore”.

Linder non solo codifica il gesto comico in chiave cinematografica, ma lo trasforma in linguaggio narrativo, creando il primo personaggio ricorrente della storia del cinema. Con lui, la gag non è più solo una sequenza di cadute, diventa racconto, ritmo, carattere. Max Linder non è soltanto il ponte tra due mondi comici, è il primo architetto della risata cinematografica consapevole. Nato in Francia nel 1883, con il nome di Gabriel-Maximilien Leuvielle, Linder si forma nel teatro classico, recitando Molière e Musset, ma è nel cinema che trova la sua vera vocazione. Quando entra negli studi Pathé nel 1905, il mezzo è ancora giovane, e la comicità è dominata da gag semplici e slapstick frenetico. Linder cambia tutto: crea un personaggio “Max” che non è una caricatura, ma un uomo riconoscibile, elegante, vulnerabile. Un borghese raffinato che inciampa, si innamora, si arrabbia, si dispera, ma sempre con grazia.

Il suo stile è rivoluzionario. Dove altri comici si affidano alla sorpresa e alla caduta, Linder costruisce una grammatica del gesto, fatta di tempi comici perfetti, espressioni misurate, e una narrazione che si sviluppa attraverso il corpo. I suoi film non sono solo comiche: sono piccoli racconti morali, dove il protagonista cerca di mantenere il controllo in un mondo che lo destabilizza. In Max prend un bain, Max et la doctoresse, Max virtuoso, ogni situazione è un pretesto per esplorare il rapporto tra individuo e società, tra desiderio e disastro.

Linder è anche il primo a comprendere il potenziale del personaggio seriale: “Max” ritorna di film in film, creando un legame con il pubblico, una familiarità che anticipa i grandi protagonisti del cinema moderno. È il primo attore a godere di una fama internazionale: in Russia, in Spagna, in Germania, il suo nome è sinonimo di comicità raffinata. Persino il giovane Chaplin, che lo ammirava profondamente, gli scrisse una dedica: “A Max, il professore, dal suo discepolo Charlie Chaplin.”

Card n.24 - Film Stars

Julio Mailhos, Crack Cigarrillos Uruguay (1929)

Ma la sua parabola è anche tragica. Dopo il successo europeo, Linder tenta la fortuna negli Stati Uniti, dove gira film come Seven Years Bad Luck e Be My Wife. Nonostante la qualità, il pubblico americano già conquistato da Chaplin non lo accoglie con lo stesso entusiasmo. Linder soffre, si ritira, combatte con la depressione. Il suo ultimo film, The King of the Circus, è una struggente riflessione sul mestiere del comico e sulla solitudine dell’artista.

La sua morte, nel 1925, in circostanze drammatiche, chiude una stagione irripetibile del cinema. Ma la sua eredità è immensa. Max Linder ha insegnato che la comicità non è solo caduta, ma anche resistenza, eleganza, profondità. Ha aperto la strada a Chaplin, Keaton, e a tutti coloro che hanno fatto del gesto un linguaggio universale.

Oggi, i suoi film restaurati tornano a far sorridere e pensare. E il suo nome, per troppo tempo dimenticato, risplende di nuovo come quello di un vero maestro del cinema.

Il Volto Bianco della Comicità

Cartolina postale - G. Vettori Bologna

(collezione personale)

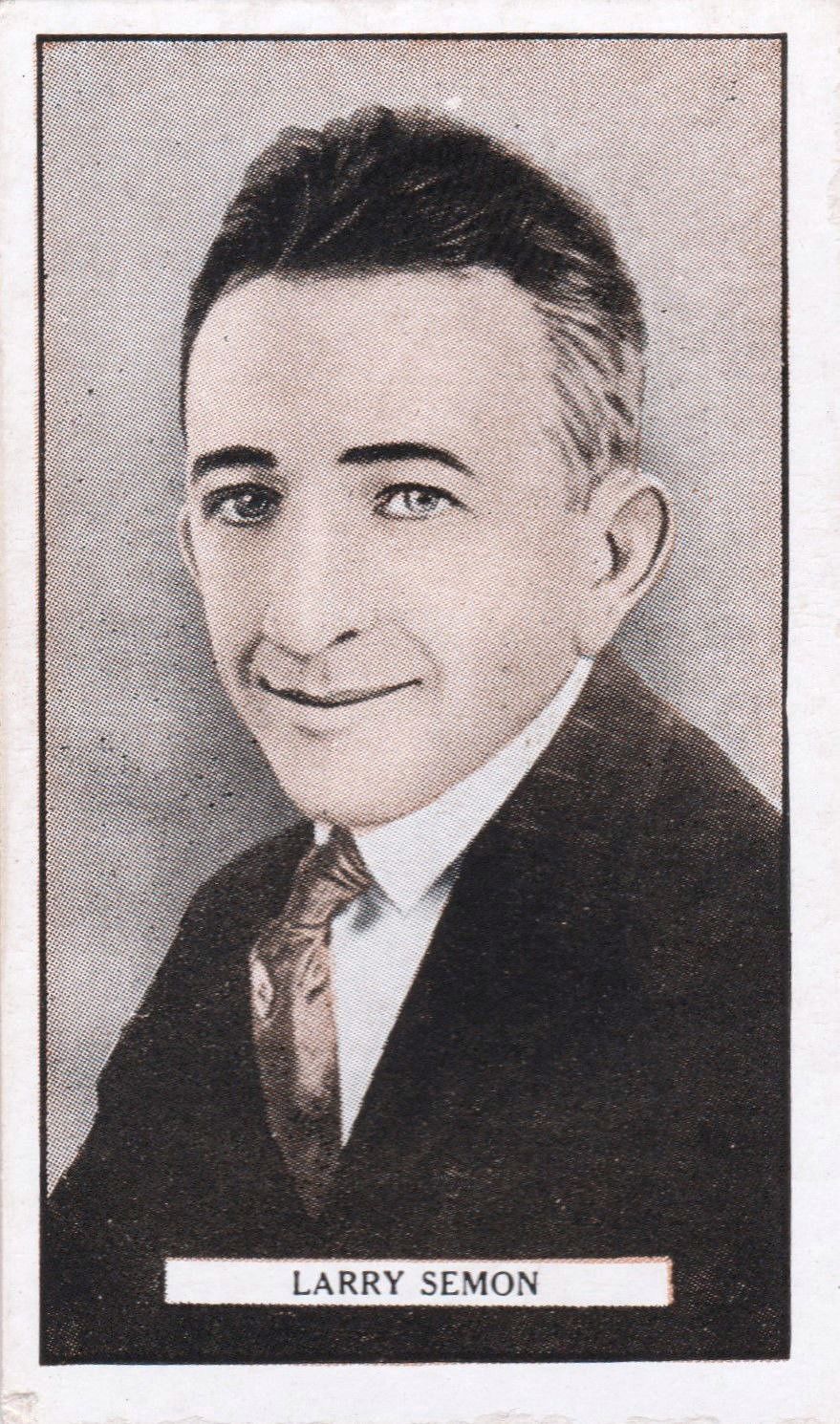

In Italia lo chiamavano Ridolini. Bastava quel nome per evocare una risata, una corsa, una caduta, una nuvola di farina. Ridolini non era solo un comico: era una tempesta visiva, un acrobata del disastro, un clown cinematografico che portava sullo schermo la grammatica del gesto comico con una potenza travolgente.

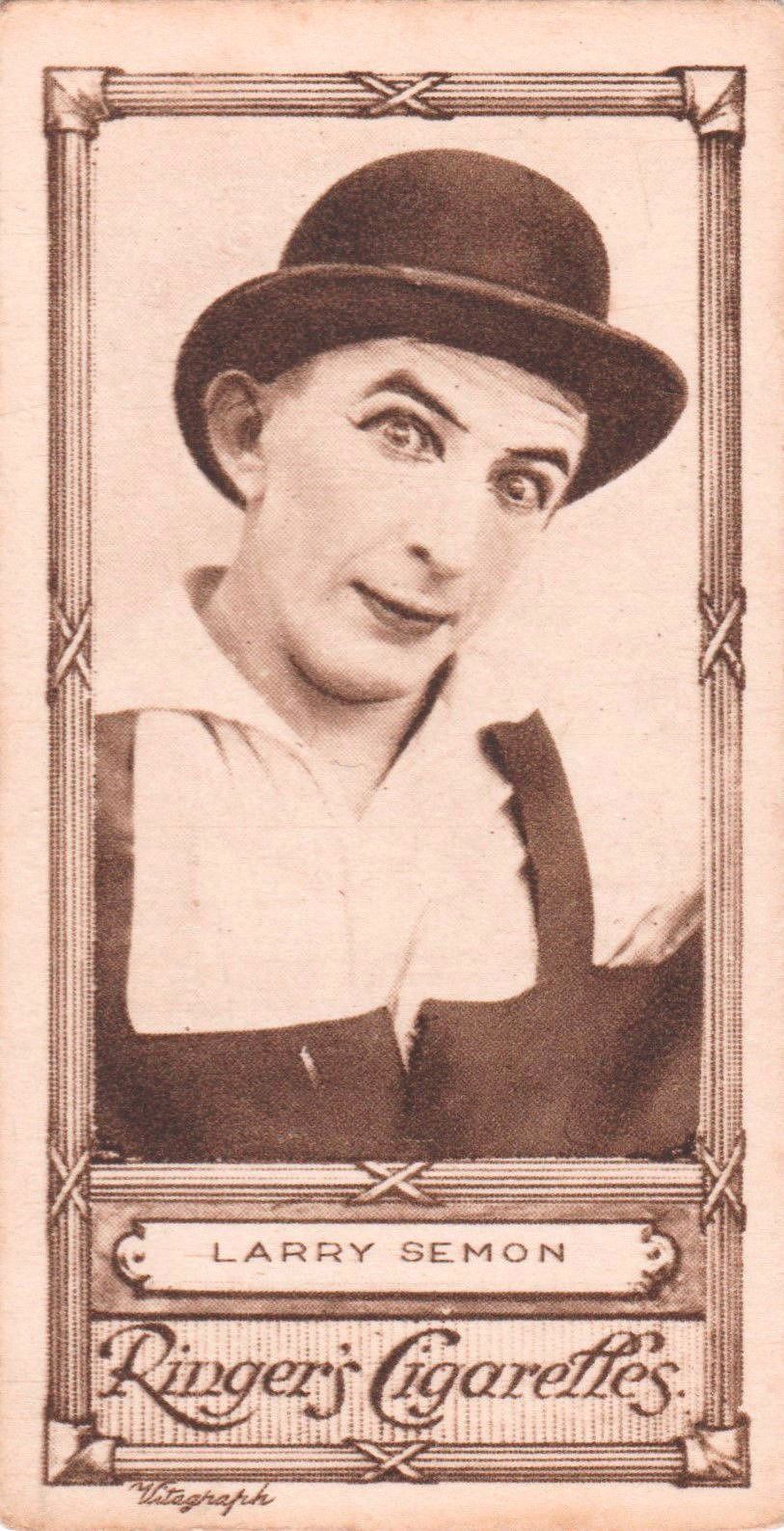

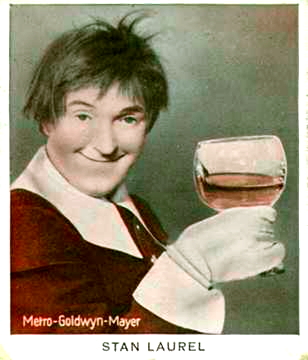

Card n.78 CINEMA STARS

GALLAHER Ltd (1926)

(collezione personale)

Il suo vero nome era Larry Semon, nato nel 1889 a West Point, Mississippi, figlio di un illusionista del vaudeville. Cresciuto tra palcoscenici e trucchi, sviluppò fin da giovane una passione per il disegno umoristico: prima di diventare attore, fu cartoonist per diversi giornali. E questo si vede chiaramente nei suoi film, che sembrano cartoni animati in carne e ossa, dove la fisica è sospesa e ogni oggetto può diventare protagonista di una gag.

Nel 1916 viene assunto dalla Vitagraph come sceneggiatore, ma il suo talento davanti alla macchina da presa è troppo evidente per restare dietro le quinte. I suoi cortometraggi diventano esplosioni di energia: gag a raffica, inseguimenti frenetici, acrobazie impossibili. La sua maschera faccia infarinata, pantaloni a vita altissima, sguardo stupito richiama il clown circense, ma con una velocità cinematografica che lo rende unico. Ridolini non si limita a far ridere: travolge lo spettatore con una comicità fisica che non concede tregua. Le sue comiche sono costruite come sequenze di caos crescente, dove ogni gesto scatena una reazione a catena di disastri. Il suo corpo è sempre in movimento, in tensione, in sfida con lo spazio. Non c’è mai staticità, mai pausa: tutto corre, tutto inciampa, tutto esplode.

Striscia Comica n.18 del 15 novembre 1948

In Italia, il pubblico lo adora. Il nome “Ridolini” diventa sinonimo di comicità slapstick. Le sue comiche vengono distribuite ovunque, e il suo stile influenza persino i fumetti: il personaggio di Ridolini diventa protagonista di strisce e albi illustrati, con un successo che travalica il cinema. È uno dei pochi comici americani ad avere una vera e propria identità nazionale alternativa: Ridolini è italiano, nel cuore e nella risata degli spettatori. E questo non è un caso. La sua comicità, pur americana nella scala e nel ritmo, ha radici europee: richiama Cretinetti (André Deed), Polidor (Ferdinand Guillaume), Robinet (Marcel Fabre), e persino Max Linder. Ma Ridolini aggiunge qualcosa di nuovo: l’eccesso, la velocità, la gag forsennata. Nei suoi film, tutto può succedere e succede. Il mondo è un campo di battaglia comico, e lui è il soldato che non si arrende mai.

Card n.45 CINEMA STARS

RINGER'S CIGARETTES (1923)

(collezione personale)

La sua filmografia è vasta e frenetica. Tra i titoli più celebri troviamo “The Bell Hop” (1921), “The Sawmill” (1922), “The Show” (1922), “Kid Speed” (1924), “The Wizard of Oz” (1925), dove interpreta il protagonista in una versione slapstick del classico di Baum. Ogni film è una dimostrazione di virtuosismo fisico, ma anche di costruzione scenica: Ridolini non si accontenta di una gag, ne costruisce decine, incastrate come meccanismi di precisione.

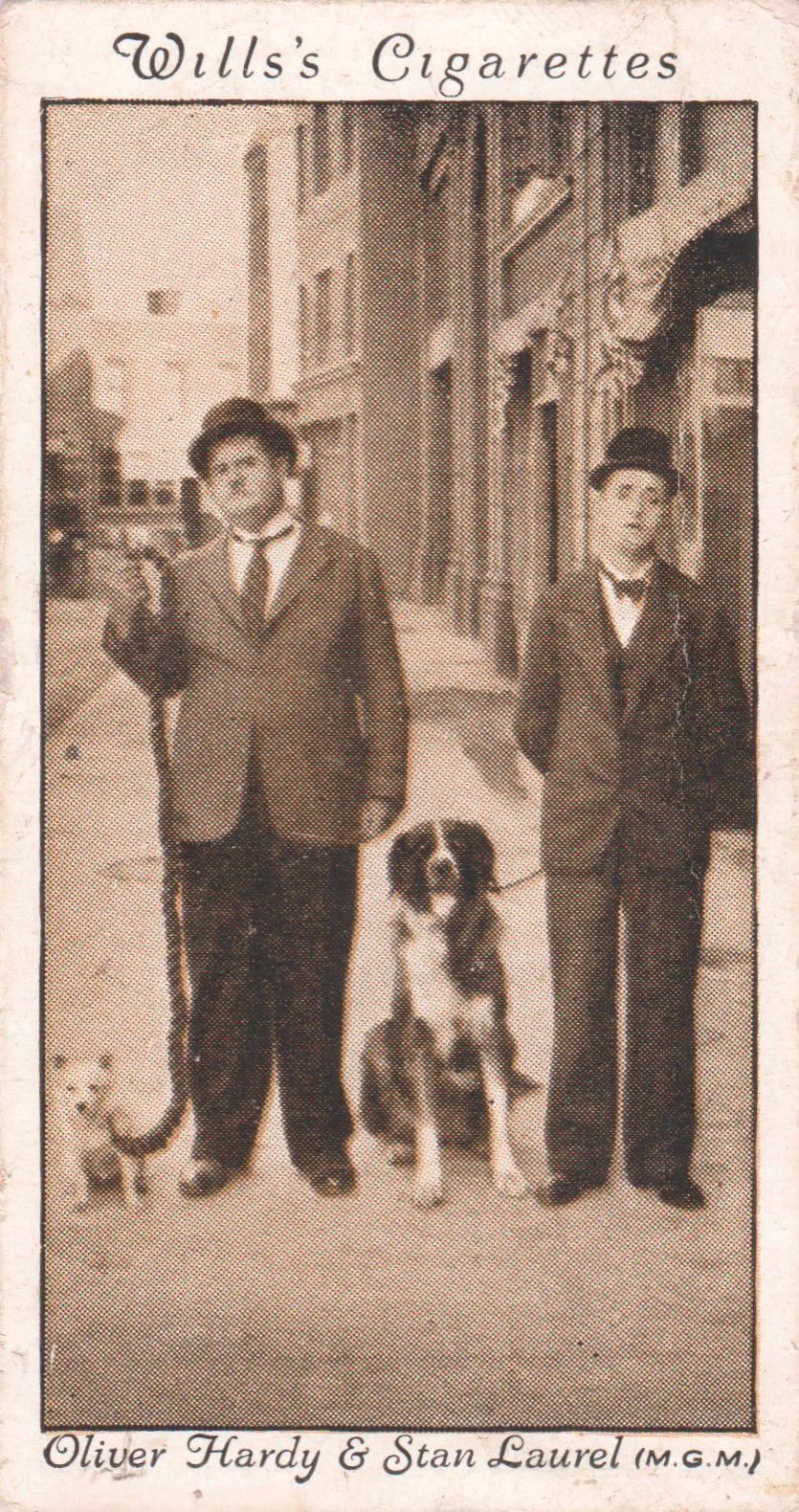

E proprio nel 1924, in uno dei suoi ultimi lavori, Ridolini condivide il set con Oliver Hardy nel cortometraggio Her Boyfriend. Il film, prodotto da I.E. Chadwick dopo il fallimento della Vitagraph, è una commedia slapstick che mostra entrambi gli attori in piena forma, tra equivoci, inseguimenti e gag visive. Hardy, ancora lontano dalla celebrità che lo attende con Laurel, è qui un antagonista caricaturale comprimario perfetto: massiccio, espressivo, capace di amplificare il ritmo forsennato di Ridolini. È una testimonianza preziosa di come il mondo della comicità muta fosse una rete di collaborazioni, di incontri, di incroci tra stili e personalità.

Le sue scenografie sono spesso gigantesche, con scale, impalcature, treni, mulini, ponti sospesi. Il set diventa un personaggio, un complice della comicità. E il suo corpo, agile e instancabile, si muove come un acrobata, sfidando la gravità e il buon senso.

Ma dietro il successo, c’è anche la fragilità. Larry Semon investe enormi somme nei suoi film, spesso autofinanziandosi, e le sue ambizioni produttive lo portano a scelte rischiose. I suoi set diventano sempre più costosi, le sue gag sempre più elaborate, ma il mercato cambia, il pubblico si sposta, e la concorrenza cresce. Chaplin e Keaton dominano la scena, e Ridolini, pur amato, fatica a mantenere il ritmo. Problemi finanziari, tensioni con gli studios, e una salute precaria lo portano a ritirarsi. Muore nel 1928, a soli 39 anni, lasciando dietro di sé una scia di risate, di cadute, di gesti che ancora oggi fanno sorridere.

La sua eredità vive soprattutto in Italia, dove Ridolini è rimasto nel cuore di generazioni di spettatori. Non è solo un nome: è un modo di ridere. Un gesto, una corsa, una caduta e poi di nuovo in piedi, pronto a ricominciare. Ridolini è il clown che non si arrende, l’uomo che trasforma il disastro in poesia, la maschera che ci ricorda che, anche quando tutto crolla, si può sempre ridere. E forse, proprio per questo, merita di essere raccontato, ricordato, celebrato. Perché il suo cinema non è solo comicità: è resistenza, è energia, è arte del movimento. E ogni figurina che lo ritrae è una piccola finestra su quel mondo dove il corpo parla, inciampa, si rialza e fa ridere il mondo intero.

Lo slapstick americano non nasce dal nulla. È figlio del vaudeville, del circo, della commedia dell’arte esportata in valigia dagli attori europei. Negli Stati Uniti, la comicità fisica trova terreno fertile: palcoscenici affollati, pubblico eterogeneo, fame di risate. Il gesto diventa spettacolo, la caduta diventa coreografia.

Nel cuore di questo fermento, Fred Karno, impresario britannico, crea sketch senza parole, basati solo su mimica e ritmo. È lui a scoprire due giovani talenti: Charlie Chaplin e Stan Laurel, che porteranno il gesto comico oltre l’Atlantico.

Dalle radici europee al mito di Chaplin e Keaton

Le radici dello slapstick americano affondano in una tradizione molto più antica, fatta di palcoscenici popolari, clown di circo e maschere della commedia dell’arte. La commedia dell’arte italiana aveva già codificato il linguaggio del corpo, trasformando la caduta, lo schiaffo e l’inciampo in strumenti teatrali capaci di parlare a tutti, al di là delle parole. Il circo ottocentesco aveva poi raffinato questa grammatica del gesto, portando in scena clown e acrobati che facevano della goffaggine una forma d’arte. Quando queste tradizioni attraversano l’Atlantico, trovano negli Stati Uniti un terreno fertile: i palcoscenici del vaudeville, affollati e popolari, diventano il laboratorio ideale per una comicità fisica che non ha bisogno di traduzioni. In un paese di immigrati, dove le lingue si mescolano e spesso non si comprendono, il gesto diventa spettacolo universale, la caduta diventa coreografia condivisa.

Fred Karno

In questo contesto si inserisce la figura di Fred Karno, impresario britannico che rivoluzionò il teatro comico. Nei suoi sketch eliminò quasi del tutto la parola, puntando su mimica, ritmo e tempi perfetti. Le sue compagnie itineranti misero in scena pantomime moderne, dove la risata nasceva da un inciampo, da uno sguardo, da un colpo di scena improvviso. Karno non fu solo un impresario, ma un vero regista del silenzio, capace di insegnare ai suoi attori la precisione del gesto e la musicalità della caduta. È proprio sotto la sua guida che due giovani talenti, Charlie Chaplin e Stan Laurel, impararono l’arte del corpo comico.

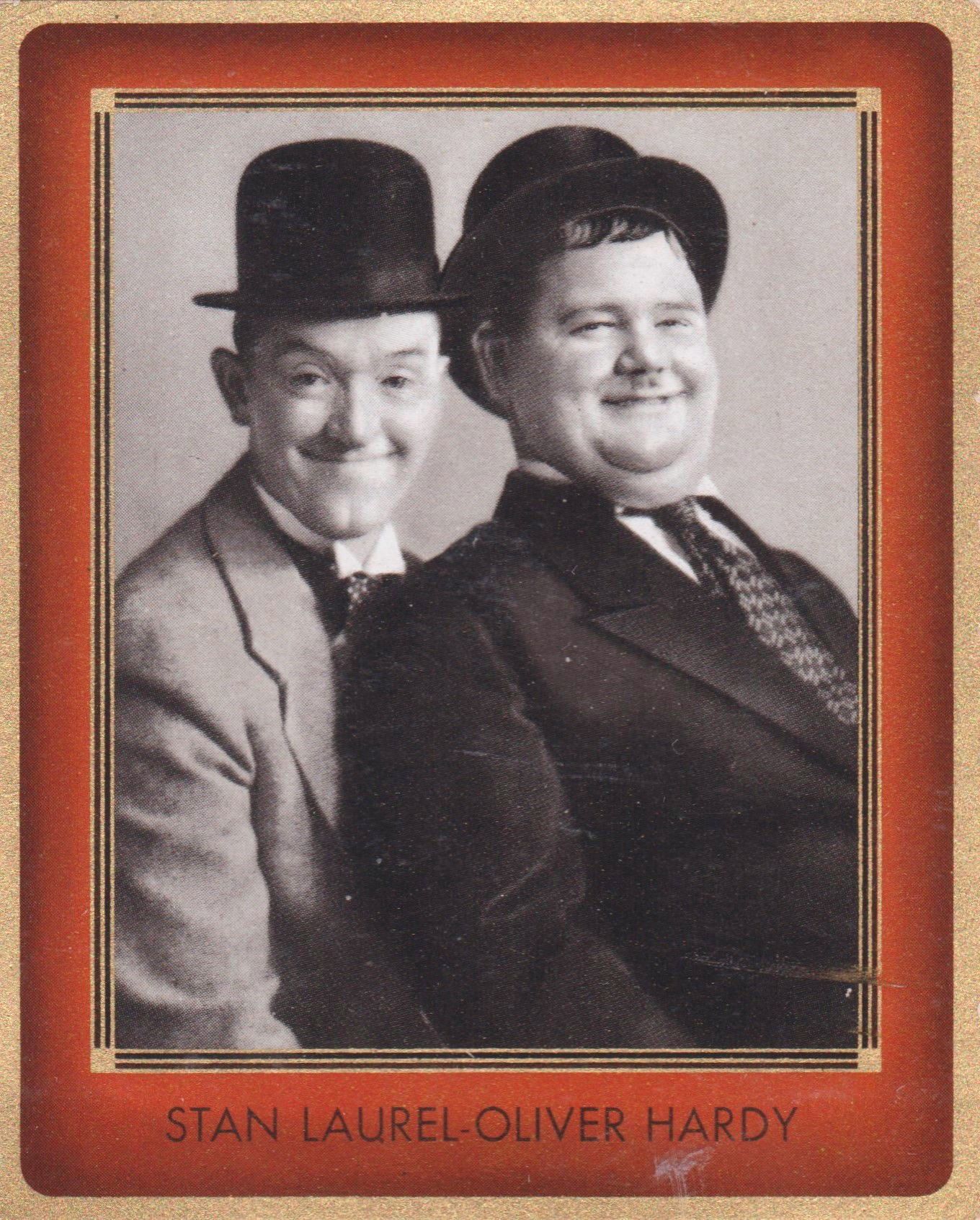

Quando Chaplin approda in America nel 1913, porta con sé questa scuola. L’anno successivo, nel 1914, nasce Charlot: il vagabondo elegante con bombetta e bastone, figura fragile e resiliente al tempo stesso. Chaplin trasforma lo slapstick in poesia sociale: ogni caduta diventa un atto di resistenza, ogni torta in faccia una sfida al potere, ogni gesto un linguaggio universale che commuove e diverte. Stan Laurel, suo compagno di tournée, seguirà un percorso diverso ma parallelo, trovando la consacrazione accanto a Oliver Hardy. Insieme daranno vita a un duo che riprende la lezione di Karno e la amplifica, costruendo gag infantili e coreografiche che diventeranno patrimonio della cultura popolare.

Lo slapstick americano nasce dunque da un intreccio di tradizioni europee e palcoscenici americani, da un circo che diventa celluloide e da un teatro che si trasforma in cinema. È un linguaggio universale che attraversa oceani e culture, e che trova in Chaplin e Keaton i suoi due poli opposti e complementari: il primo poeta del gesto, il secondo architetto del caos. Insieme, hanno reso immortale l’arte della caduta.

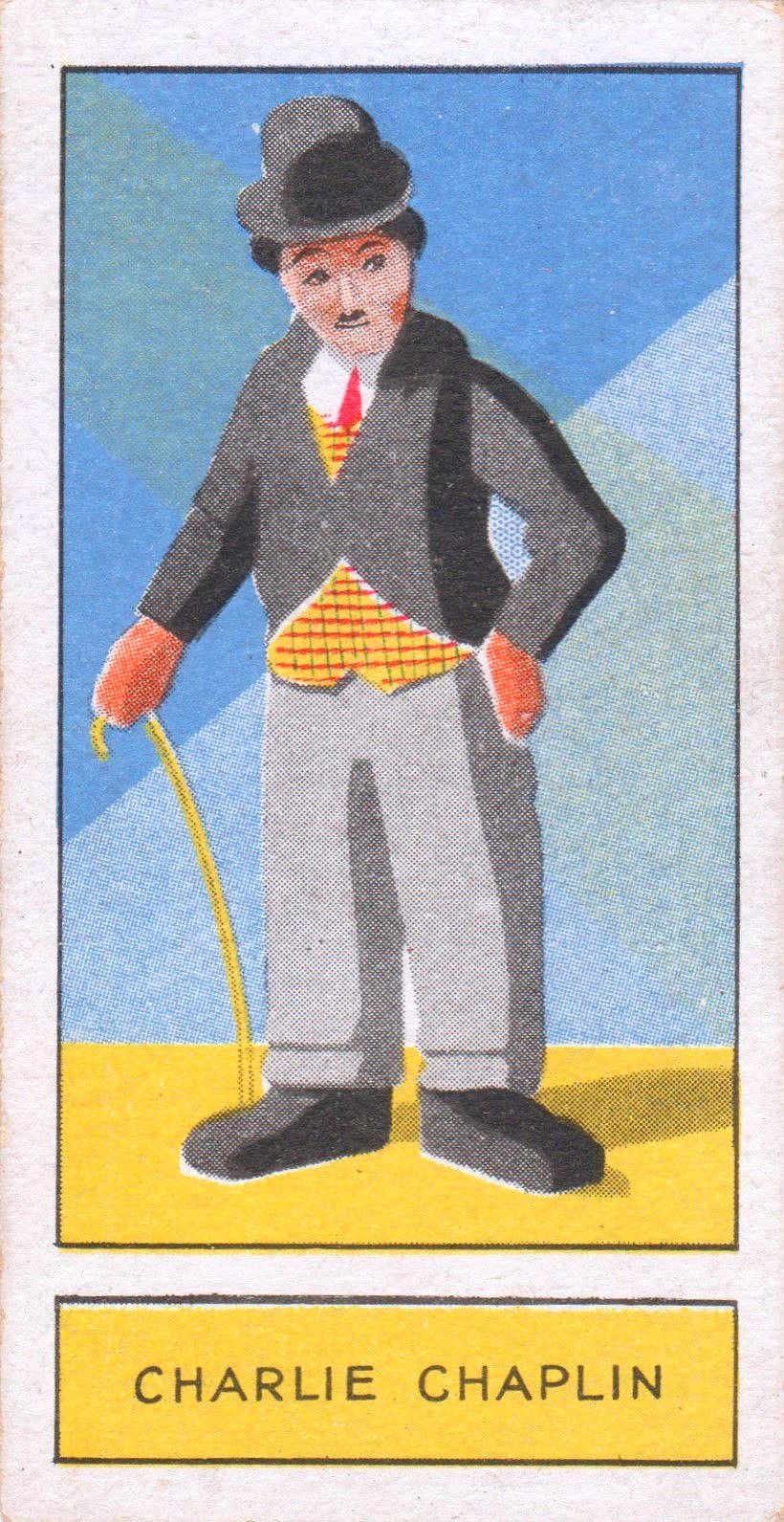

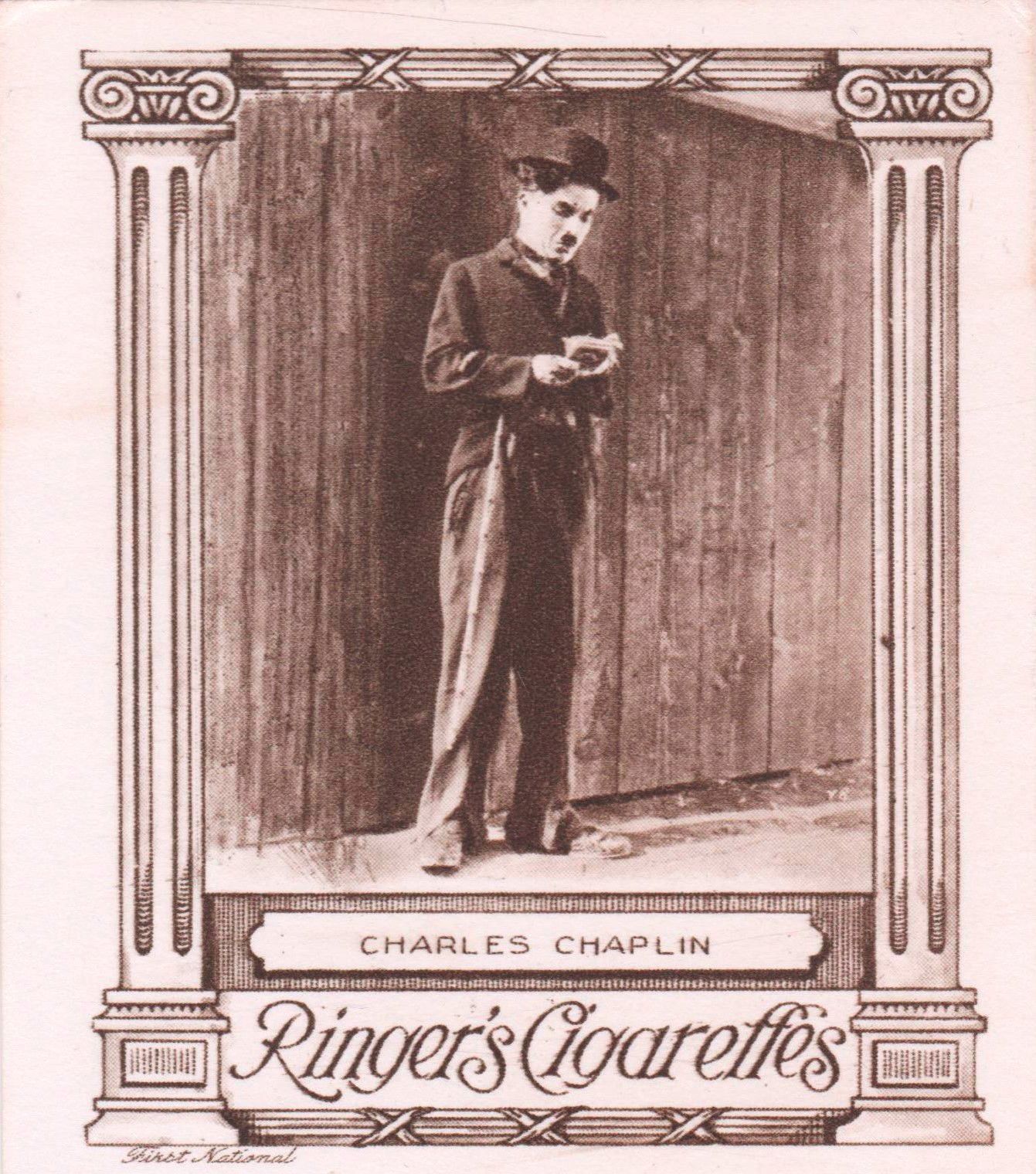

Charlie Chaplin

L’inizio di uno stile che cambiò il cinema

Chaplin non inventa la comicità fisica, ma la reinventa. Nei primi cortometraggi girati per la Keystone Studios, il suo stile si distingue subito: non è frenesia, ma precisione. Non è solo gag, ma racconto. Il suo personaggio nasce quasi per caso: un vagabondo elegante, con bombetta, bastone e baffetti. Ma dietro quella maschera c’è un pensiero profondo. Charlot è un outsider, un uomo che inciampa ma non cade mai davvero. Ogni torta in faccia è una sfida al potere, ogni fuga è una danza.

Card n.4 PERSONALITIES OF TO-DAY - GODFREY PHILLIPS Ltd (1932)

(collezione personale)

Analisi dello Stile Slapstick di Chaplin nell'Era Keystone (1914)

"Courtesy of the site Doctormacro.com"

L'anno 1914 rappresenta un periodo fondamentale e formativo nella carriera di Charles Chaplin. Sebbene i trentacinque cortometraggi realizzati in quei dodici mesi non costituiscano l'apice della sua arte, il suo anno di apprendistato presso gli studi Keystone di Mack Sennett fu il crogiolo in cui un genio imparò il linguaggio del cinema. Fu qui che Chaplin forgiò la sua maschera iconica, definì la grammatica del suo personaggio e gettò le fondamenta del suo inimitabile stile comico. Partendo dal caotico e frenetico slapstick che dominava l'epoca, iniziò un percorso che lo avrebbe portato a trascendere il genere, arricchendolo di sfumature e complessità ancora inedite. Per comprendere appieno la portata della sua innovazione, è essenziale analizzare il contesto artistico e produttivo degli studi Keystone in cui si trovò a operare.

Mack Sennett e la Fabbrica della Comicità Keystone

Mack Sennett dietro la cinepresa (1918) - Wikipedia

Considerato a ragione il "padre della commedia cinematografica americana", Mack Sennett aveva definito lo standard dello slapstick ben prima dell'arrivo di Chaplin. Lo stile Keystone, con il suo ritmo indiavolato e la sua comicità fisica, era il punto di riferimento del genere. Comprendere questo contesto è cruciale per poter valutare l'impatto e l'originalità che Chaplin seppe imprimere a un modello comico già consolidato e di enorme successo.

• I principi della comicità di Mack Sennett si basavano su una miscela esplosiva di azione sfrenata, slapstick, gioco sul disastro fisico, nonsense ispirato e burlesque di ogni convenzione. Questo approccio dava vita a un caos meticolosamente orchestrato, il cui unico scopo era la risata fragorosa del pubblico. Elementi iconici di questo stile, come le rocambolesche disavventure dei "Keystone Kops" o il celebre "lancio della torta di crema pasticcera", divennero archetipi della comicità cinematografica, simboli di un umorismo visivo, diretto e universalmente comprensibile.

• Nonostante l'apparente anarchia delle sue farse, Sennett era un regista tecnicamente preparato, che applicava con maestria le lezioni apprese dal pioniere del cinema D.W. Griffith. Il ritmo frenetico delle commedie Keystone era il risultato di un uso sapiente e innovativo del montaggio e della messa in scena. Tra le tecniche che contribuivano a creare l'impatto visivo e la velocità narrativa si annoverano: Frequenti cambi di inquadratura per dinamizzare l'azione, primi piani inseriti per enfatizzare espressioni e dettagli comici, scene brevi per mantenere un ritmo incalzante, "Cut-back" e azione parallela per costruire la suspense e l'attesa della gag finale, spesso un inseguimento o una rissa generale.

• Al suo arrivo alla Keystone, Chaplin si trovò a competere con un gruppo di comici affermati che dominavano la scena. Tra questi spiccavano Ford Sterling, il cui stile era l'epitome della recitazione Keystone, la vivace e talentuosa Mabel Normand, e il corpulento Fatty Arbuckle. Il modello recitativo prevalente era fondato su "movimenti e gesti esagerati e frettolosi", un paradigma di fisicità esasperata con cui il giovane attore inglese dovette inizialmente confrontarsi e scontrarsi. Questo era l'ambiente, strutturato secondo regole precise di ritmo e performance, in cui Chaplin mosse i suoi primi passi. Un palcoscenico che egli seppe prima assimilare e poi, inesorabilmente, trasformare.

L'Integrazione e l'Innovazione di Chaplin

"Courtesy of the site Doctormacro.com"

L'arrivo di Chaplin alla Keystone non fu un successo immediato, ma un graduale processo di scontro, adattamento e infine di sintesi creativa. La sua formazione teatrale, basata su un'attenta pantomima e un ritmo più studiato, si scontrò con il modello frenetico imposto da Sennett. Fu solo attraverso la fusione di queste due visioni che Chaplin riuscì a creare uno stile unico, capace di integrare la sua arte personale all'interno della grammatica cinematografica Keystone.

• Le prime difficoltà di Chaplin nacquero dal conflitto con il regista Henry Lehrman, che tentava di imporgli lo "stile frenetico Keystone". Chaplin, al contrario, desiderava un "ritmo più lento e deliberato", più adatto alle sottigliezze della sua pantomima. Tali difficoltà derivavano anche dalla sua scarsa familiarità con la tecnica cinematografica: Chaplin non comprendeva ancora la "geografia filmica", il "tempo filmico" e il montaggio. Lo scontro fu inevitabile, tanto da far temere a Sennett di aver ingaggiato un "limone". Tuttavia, una volta ottenuta la piena libertà creativa a partire dal suo tredicesimo film, "Caught in the Rain", Chaplin dimostrò di saper fondere magistralmente la sua profonda conoscenza della pantomima teatrale con il metodo cinematografico di Sennett, creando una sintesi stilistica di straordinaria efficacia.

Card n.19 BERGMANNS - BUNTE - BÜCHER 1 (1932)

(collezione personale)

• L'iconico costume del Vagabondo nacque quasi per caso, assemblato per il film "Kid Auto Races at Venice" con elementi presi in prestito dai colleghi. I suoi componenti divennero leggendari: I pantaloni larghi di Fatty Arbuckle. La giacca stretta. La bombetta troppo piccola. Le scarpe grandi di Ford Sterling. I baffetti di Mack Swain. L'inseparabile bastone di bambù.

• Tuttavia, è fondamentale sottolineare un punto critico: in questa fase iniziale, il personaggio era "fondamentalmente antipatico". Il Vagabondo dei film Keystone era un "imbroglione, un mascalzone, un fastidioso pasticcione, un ladro, un ubriacone odioso". Non era ancora emerso il "Charlie" compassionevole e patetico che avrebbe conquistato il mondo negli anni successivi, a partire dal suo periodo alla Essanay. Definito l'aspetto esteriore e trovato un equilibrio stilistico, Chaplin iniziò a sviluppare un vocabolario di slapstick personale e riconoscibile, gettando le basi per una comicità più strutturata e autoriale.

Decostruzione dello Slapstick Keystone di Chaplin

Card n.305 - DAS ORAMI ALBUM DRITTE SERIE (1932)

(collezione personale)

Pur operando all'interno delle convenzioni imposte da Mack Sennett, Chaplin sviluppò fin dal suo primo anno un repertorio di gesti, gag e situazioni che portavano la sua firma inconfondibile. L'analisi di questi elementi specifici rivela come egli stesse già personalizzando e arricchendo il linguaggio dello slapstick, trasformandolo in uno strumento espressivo unico.

• In linea con lo stile Keystone, la violenza fisica era un elemento comico primario e onnipresente. I film di Chaplin del 1914 sono costellati di "vere e proprie risse, con mattoni e mazzuoli, calci e punture di spillo". Un esempio emblematico di questa comicità brutale si trova in "The Property Man", dove Charlie, senza alcuna remora, prende a calci in faccia un anziano facchino crollato a terra sotto il peso di un baule.

• Chaplin dimostrò fin da subito una straordinaria maestria nelle cadute acrobatiche, trasformando ogni inciampo in un momento di perfezione comica. La sua abilità era tale da far sembrare che le scale "si piegassero sotto di lui". In "His Favorite Pastime", mentre ubriaco segue una donna su per le scale, esegue un impeccabile capitombolo oltre la ringhiera, atterrando in posizione eretta su un divano dove continua a fumare la sigaretta come se nulla fosse accaduto.

• A differenza di molti suoi contemporanei, Chaplin utilizzava lo slapstick non solo come fine a se stesso, ma anche come potente strumento di parodia. Molti dei suoi cortometraggi Keystone sono satire pungenti di generi e cliché dell'epoca: "The Property Man" mette in ridicolo gli stereotipi del vaudeville. "The Masquerader" fa una caricatura del mondo del cinema stesso. "The Face on the Bar-room Floor" è una ricca parodia del dramma strappalacrime.

• Nel corso del 1914, Chaplin introdusse una serie di manierismi che sarebbero diventati parte integrante e indimenticabile del suo personaggio. Questi gesti ricorrenti contribuirono a definire la sua maschera comica: L'uso versatile del bastone (brandito, appeso al braccio, usato per agganciare oggetti o persone). Il caratteristico sollevamento verticale della bombetta in segno di saluto. Il leggero fremito dei baffi che accompagnava i suoi sorrisi. L'inconfondibile sbandata su un piede solo per girare gli angoli durante le fughe.

• All'interno del caos calcolato dello slapstick Keystone, è già possibile individuare i semi delle gag più complesse e geniali che caratterizzeranno i suoi capolavori futuri. Questi "sprazzi comici", come venivano definiti, erano "profetici dei brillanti tocchi comici a venire". Tra gli esempi più significativi si possono citare: In "Making a Living", mendica denaro dal suo benefattore-rivale, rifiuta sdegnosamente la moneta offerta perché troppo piccola, per poi afferrarla fulmineamente quando l'uomo sta per rimetterla in tasca. In "A Film Johnny", accende la sigaretta sparando un colpo di rivoltella sulla sua punta. In "The New Janitor", mentre si china per raccogliere una pistola, la punta tra le proprie gambe contro un malvivente che si avvicina, mantenendolo sotto tiro anche mentre si rialza. Tutti questi elementi, dalla violenza fisica alla gag strutturata, trovarono una sintesi narrativa più ampia e ambiziosa nel primo lungometraggio comico della storia del cinema.

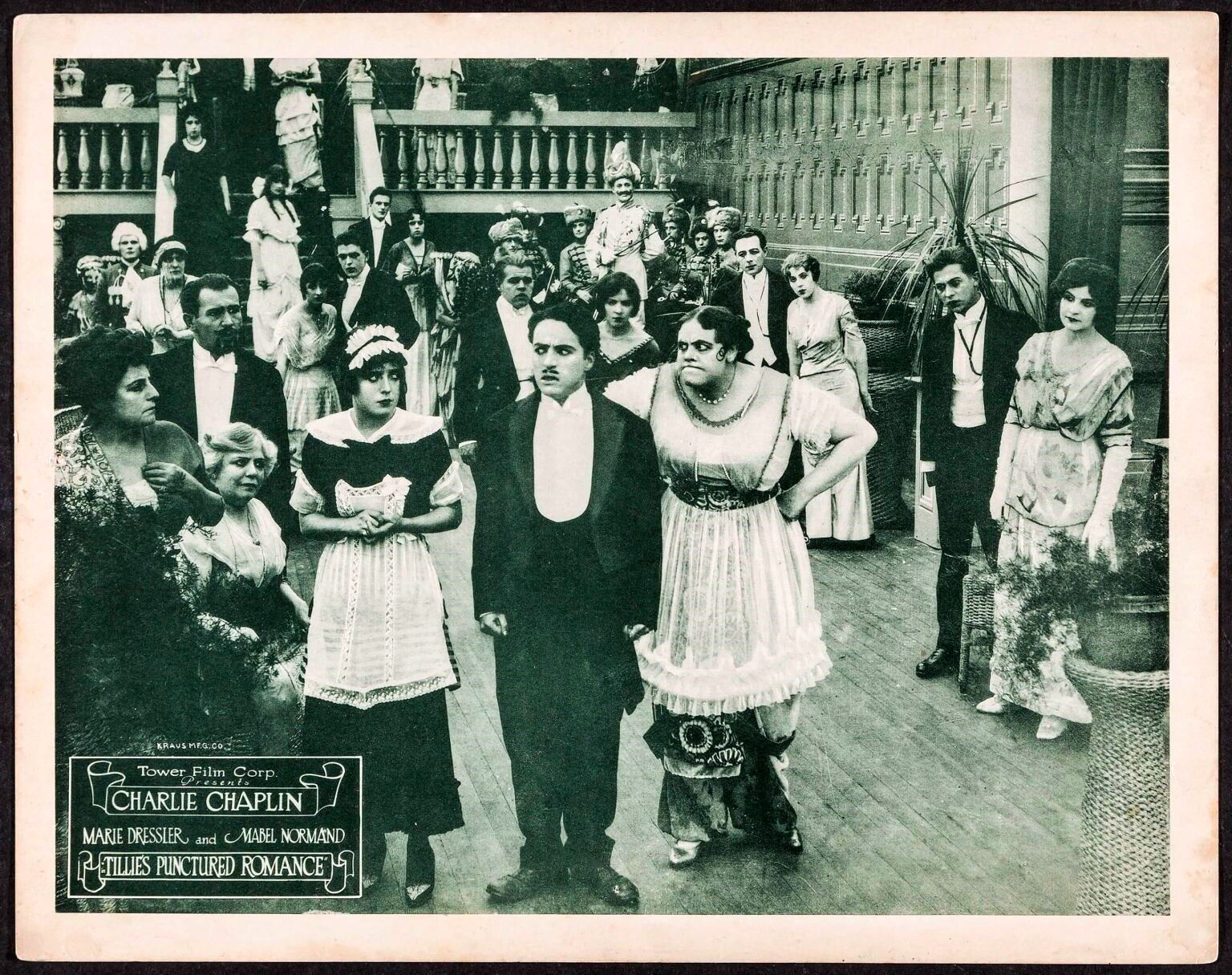

Caso di Studio: "Tillie's Punctured Romance"

lobby card (1918) U.S.A.

"Tillie's Punctured Romance" (noto in Italia come "Il romanzo di Tillie") rappresenta un caso di studio eccezionale per comprendere lo stile di Chaplin nell'era Keystone. Il film è significativo non solo per essere stato il primo lungometraggio comico della storia, ma anche perché mostra Chaplin in un ruolo da antagonista, un cinico imbroglione. Questo permette di osservare il suo repertorio slapstick applicato a una narrazione più estesa e a una complessa struttura parodistica.

• Il film è una "brillante parodia del vecchio cliché del damerino di città e della fanciulla di campagna". Chaplin, nel ruolo dell'approfittatore, utilizza lo slapstick non per gag isolate, ma come strumento per definire il suo personaggio e far avanzare la trama. Le sue azioni comiche, dalla seduzione goffa ma efficace di Tillie al furto del denaro, sono funzionali a delineare la sua natura di truffatore senza scrupoli, rendendo la comicità un motore narrativo.

• "Tillie's Punctured Romance" può essere considerato una vera e propria "summa" dello stile Keystone, tanto che una critica dell'epoca lo definì una "mera antologia Keystone". Il film mette in scena tutto il repertorio tipico dello studio, applicandolo a una produzione di durata senza precedenti. Tra gli elementi slapstick più evidenti si ritrovano le fughe rocambolesche nel traffico cittadino e la scena frenetica nel caffè, dove una Tillie ubriaca si lancia in balli scatenati. L'apice è raggiunto nell'inseguimento finale, che culmina sul molo con l'intervento dei Keystone Kops: i poliziotti sbandano entrando nella stazione, ammucchiandosi l'uno sull'altro, per poi sbandare di nuovo uscendo. La folle corsa si conclude quando un'auto della polizia, stracolma di agenti, scaraventa Tillie, se stessa e il suo contenuto nell'oceano.L'esperienza accumulata nella gestione di una narrazione così complessa si rivelerà fondamentale per la successiva e rapida evoluzione artistica di Chaplin.

La Fondazione di un'Arte

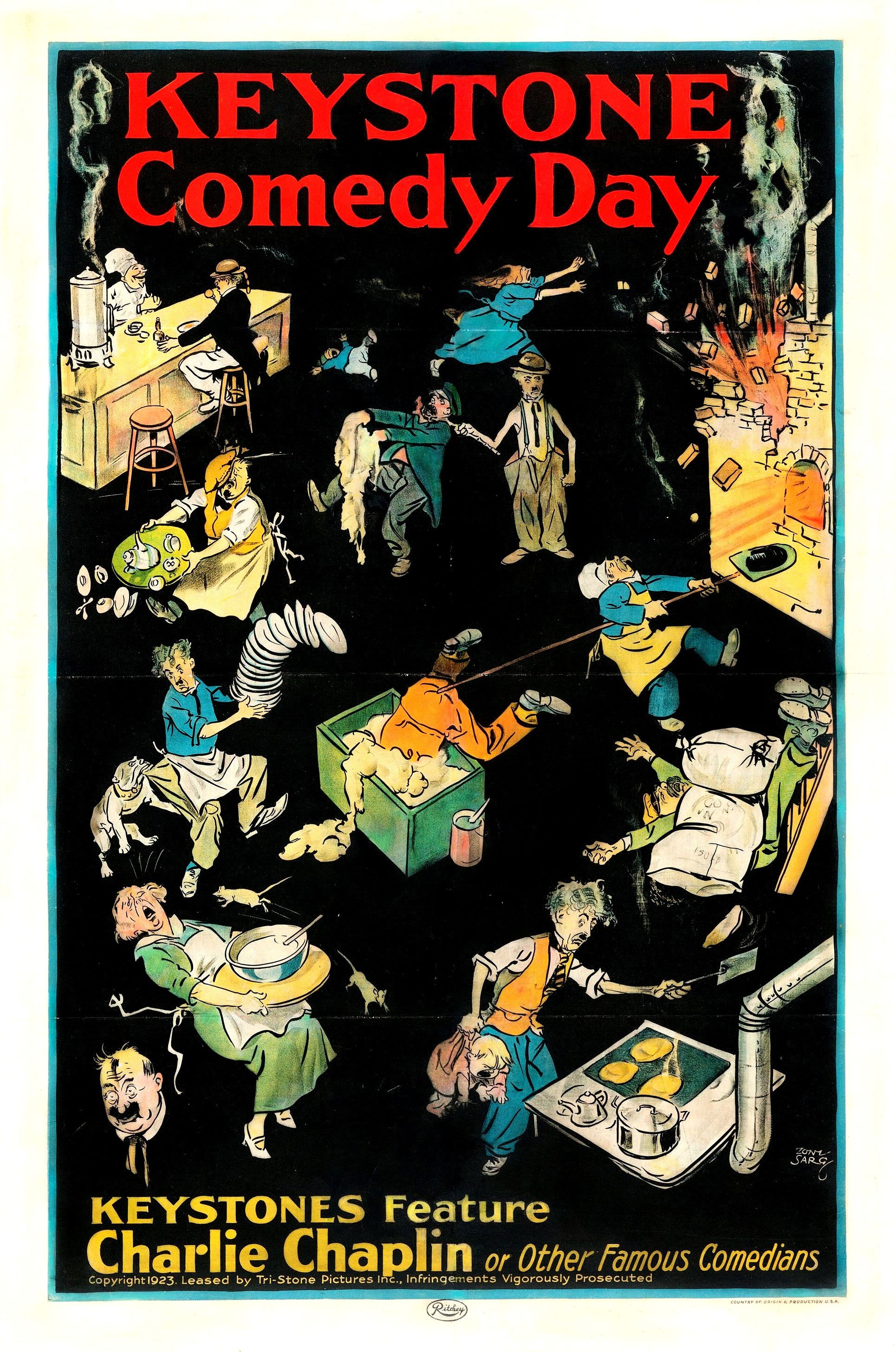

Charlie Chaplin in Keystone Comedy Day (Keystone, 1923)

L'anno trascorso alla Keystone fu un periodo di importanza cruciale e insostituibile per Charles Chaplin. Sebbene i film di questa fase manchino della profondità psicologica e del pathos che caratterizzeranno i suoi capolavori successivi, essi rappresentano la tappa indispensabile in cui l'artista gettò le fondamenta della sua intera carriera. Durante il 1914, Chaplin:1. Imparò la tecnica cinematografica, assimilando la grammatica visiva di Mack Sennett e padroneggiando i rudimenti della regia e del montaggio. Definì l'aspetto esteriore del suo personaggio immortale, creando una maschera universalmente riconoscibile che sarebbe diventata un'icona del XX secolo. Sviluppò e perfezionò un vocabolario di comicità fisica, personalizzando lo slapstick dell'epoca con manierismi, acrobazie e gag che sarebbero diventate la base su cui, negli anni a venire, avrebbe costruito complesse architetture di comicità, satira e profonda umanità. L'era Keystone, con la sua frenesia produttiva e la sua comicità brutale, non fu semplicemente un inizio, ma la fondazione essenziale su cui poggia l'intera, straordinaria carriera artistica di Charles Chaplin.

Il Periodo di Transizione alla Essanay (1915)

Oltre Keystone, Verso la Leggenda

Alla fine del 1914, Charlie Chaplin era già una figura di spicco nel nascente mondo del cinema, ma il suo anno con la Keystone Film Company rappresentò soltanto il trampolino di lancio per un'evoluzione artistica e professionale senza precedenti. Quel periodo frenetico, caratterizzato da una produzione quasi settimanale di cortometraggi slapstick, gli fornì le basi tecniche e la notorietà necessarie per spiccare il volo. Tuttavia, la vera trasformazione di Chaplin, da comico di successo a leggenda del cinema, iniziò nel 1915. Il passaggio di Charlie Chaplin alla Essanay Film Manufacturing Company nel gennaio 1915 fu una mossa strategica di fondamentale importanza.

L'enorme aumento di stipendio, che passò dai 150 dollari della Keystone a 1.250 dollari a settimana, e la maggiore libertà creativa concessagli segnarono l'inizio della sua vera evoluzione artistica. Questo periodo, sebbene durato solo un anno, fu un laboratorio creativo in cui Chaplin poté rallentare il ritmo produttivo, affinare la sua pantomima e sperimentare con nuove tonalità emotive, ponendo le basi per il personaggio e lo stile che lo avrebbero reso immortale.

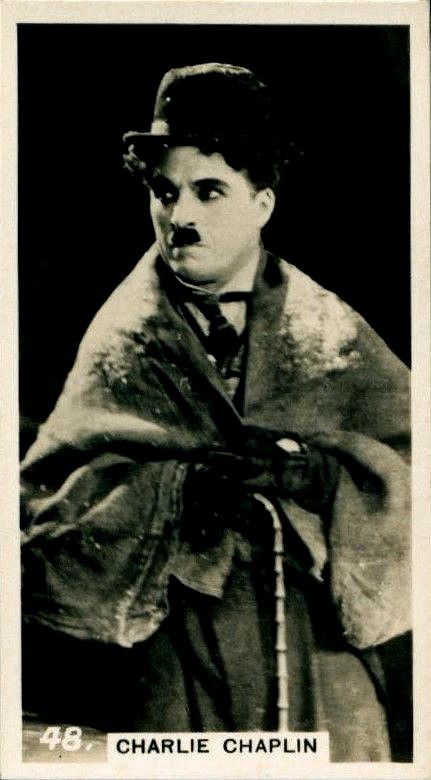

Card n.48 CINEMA STARS - B.A.T. (1924)

L'Evoluzione Artistica: Oltre lo Slapstick

Durante il suo anno alla Essanay, Chaplin introdusse innovazioni stilistiche che distinsero nettamente le sue opere dal caos frenetico dello stile Keystone. Allontanandosi dalla semplice comicità basata su cadute e torte in faccia, iniziò a costruire gag più strutturati e a esplorare nuove dimensioni narrative.

• Il Pathos: La nota patetica, destinata a diventare un suo marchio di fabbrica, emerse per la prima volta in maniera chiara in film come The Tramp. Quest'opera si concluse con un finale "triste", una scelta audace e inaudita per la commedia dell'epoca: dopo aver perso la ragazza amata, il Vagabondo si allontana sconsolato lungo una strada deserta, per poi, con un'alzata di spalle filosofica, riprendere la sua iconica andatura baldanzosa. Anche in The Bank, il sogno d'amore del custode si infrange contro la realtà, culminando in una scena in cui si ritrova ad abbracciare il suo mocio invece della bella stenografa.

• La Satira: Oltre la semplice burla, Chaplin iniziò a sviluppare una vera e propria satira della società e del mondo del cinema. In His New Job, il suo primo film per la Essanay, prese di mira senza pietà l'industria cinematografica stessa, deridendo attori presuntuosi, registi e l'intero processo produttivo. La sua parodia di Carmen non fu solo una satira dell'opera, ma un diretto sberleffo alle due versioni cinematografiche "serie" uscite quell'anno, in particolare quella di Cecil B. DeMille. L'episodio di questo film esemplifica anche le forze commerciali che interferivano con la visione di un artista: dopo la sua partenza, la Essanay trasformò arbitrariamente il cortometraggio da due rulli in un'opera di quattro, aggiungendo materiale scartato e una nuova sottotrama con l'attore Ben Turpin, con cui Chaplin non appare mai in scena.

• Le Trasposizioni Comiche e i Gag Strutturati: La comicità divenne più cerebrale e meno fisica. Gag sofisticati, come l'uso del telefono per versarsi dell'acqua in A Night Out o il tentativo di mungere una mucca "pompando" la sua coda in The Tramp, dimostrano una comicità più pensata, basata sulla trasmutazione obliqua di oggetti e movimenti. Scene come quella del dormitorio in Police contengono il germe di idee che Chaplin avrebbe rivisitato e perfezionato in opere successive come Shoulder Arms, Il Monello e La Febbre dell'Oro, rivelando un metodo artistico basato sul continuo affinamento del proprio genio creativo.

La Definizione del Personaggio

Card n.5 Cinema Stars - Smiths (1920)

Il personaggio del Vagabondo ("The Tramp") subì una trasformazione radicale. Se nei film Keystone era una figura fondamentalmente antipatica e a tratti crudele, il periodo Essanay segnò la nascita del "vero 'Charlie'". Il personaggio Keystone, descritto come "un imbroglione, un mascalzone, un fastidioso pasticcione, un ladro, un ubriacone odioso, crudele fino al sadismo", lasciò il posto alla figura tragicomica e profondamente simpatica che il pubblico avrebbe amato: un emarginato con un cuore gentile, un sognatore perennemente in cerca di bellezza in un mondo spietato, l'eterno sfavorito capace di incarnare l'intera gamma delle emozioni umane.

Il Consolidamento del Team Creativo

Card n.18 CINEMA STARS - W. SANDORIES & Co. Ltd. (1924)

(collezione personale)

Fu durante il periodo Essanay che Chaplin assemblò il nucleo del team creativo che lo avrebbe seguito per anni. La scoperta più importante fu Edna Purviance, una stenografa senza alcuna esperienza di recitazione che divenne la sua partner ideale sullo schermo. Con la sua classica bellezza bionda e il suo temperamento calmo, forniva il contrasto perfetto ("foil") al personaggio esuberante di Chaplin. A lei si affiancò il direttore della fotografia Rollie Totheroh, che avrebbe lavorato con lui fino a Monsieur Verdoux nel 1947, contribuendo a definire lo stile visivo dei suoi film.Completato il suo anno alla Essanay, Chaplin era diventato la figura più importante dell'industria cinematografica, preparandosi a raggiungere l'apice della sua arte comica nel biennio successivo, grazie al rivoluzionario contratto con la Mutual.

L'Epoca d'Oro della Mutual (1916-1917)

Il Perfezionamento della Commedia

Il periodo della Mutual Film Corporation è universalmente riconosciuto come l'apice della produzione di cortometraggi di Chaplin. Forte di un contratto senza precedenti da 670.000 dollari all'anno (10.000 a settimana più un bonus di 150.000), Chaplin ebbe a disposizione risorse illimitate. Si fece costruire un suo studio personale, il Lone Star, e, soprattutto, ebbe il tempo necessario per perfezionare ogni singolo film. Questo biennio fertile e felice diede vita a dodici commedie di due rulli che rappresentano la quintessenza della sua arte comica, una serie di capolavori che consolidarono la sua fama globale.

Maestria Tecnica e Narrativa

Magazine Film Fun February 1916 - "Courtesy of the site Doctormacro.com"

Le commedie della Mutual sono caratterizzate da un notevole salto di qualità tecnico e stilistico, reso possibile dalle condizioni di lavoro ideali.

• Qualità della Produzione: Con più tempo a disposizione, Chaplin poteva permettersi di sperimentare e rifinire ogni scena. Girava quantità impressionanti di pellicola (fino a 90.000 piedi per un cortometraggio di due rulli) per ottenere opere impeccabili, strutturate e raffinate, dove ogni gag era studiato con precisione millimetrica.

• Innovazioni Tecniche: La fotografia di questo periodo raggiunse una notevole chiarezza. Chaplin iniziò a utilizzare tecniche di ripresa più dinamiche, come la "moving camera" (carrellate), evidente in film come The Vagabond e The Cure, per seguire l'azione e creare un maggiore coinvolgimento emotivo.

• Sviluppo del Cast di Supporto: Gli attori che lo circondavano non erano più semplici "spalle" (stooges), ma si trasformarono in personaggi più pienamente sviluppati, creando un vero e proprio "ensemble". Il gigantesco Eric Campbell divenne il suo antagonista perfetto, la personificazione del "Golia" contro cui il suo "Davide" doveva lottare, mentre attori come Albert Austin contribuivano a creare un universo comico coeso e credibile.

Analisi dei Capolavori

Tra i dodici film realizzati, due in particolare esemplificano la maestria raggiunta in questo periodo:

• Easy Street: È probabilmente il film più famoso del periodo Mutual. La sua storia, abilmente costruita, segue la trasformazione del Vagabondo: redento in una missione di carità, diventa un poliziotto in un quartiere malfamato dominato da un prepotente gigante. Con una miscela perfetta di dramma sociale e comicità inventiva, Charlot sottomette il bullo piegando un lampione a gas sulla sua testa, dimostrando come Chaplin sapesse fondere critica sociale (povertà urbana, redenzione) e slapstick geniale.

• The Immigrant: Definito un "trionfo", questo cortometraggio combina magistralmente sentimento e satira sociale. La sua critica è particolarmente tagliente nella scena in cui la nave passa accanto alla Statua della Libertà e gli immigrati, invece di essere accolti, vengono "spinti e legati con una corda come bestiame". La seconda metà, ambientata in un ristorante, è un capolavoro di costruzione narrativa, interamente sviluppata attorno a una moneta trovata e persa, che genera suspense, comicità e pathos.

L'Esplosione della Fama Globale

Durante il biennio 1916-1917, la fama di Chaplin divenne un fenomeno mondiale incontrastato. La sua popolarità era tale che, come testimonia un celebre aneddoto, il grande ballerino Nijinski interruppe una sua esibizione a Los Angeles per omaggiare Chaplin, presente tra il pubblico, invitandolo nel backstage e facendo attendere gli spettatori. Questo status di icona culturale è ulteriormente confermato dalla proliferazione di imitatori, il più famoso dei quali fu Billy West, che replicava spudoratamente ogni dettaglio del suo costume e della sua gestualità.

Concluso il contratto con la Mutual, Chaplin era pronto a compiere il passo successivo, quello che lo avrebbe portato alla piena indipendenza come produttore con il suo primo contratto milionario con la First National.

First National (1918-1923)

Indipendenza, Grandi Opere e Tumulti Personali

Il contratto da un milione di dollari firmato con la First National Exhibitors' Circuit segnò il passo definitivo verso la completa autonomia produttiva. Chaplin non era più solo un attore o un regista stipendiato, ma il suo stesso produttore, con il pieno controllo creativo sulle sue opere. Questo periodo, che si estese per cinque anni per la realizzazione di otto film, fu caratterizzato da opere più ambiziose, complesse e realistiche. Tuttavia, questa fase di grande crescita artistica fu anche segnata da profonde turbolenze nella sua vita privata, che inevitabilmente influenzarono il suo ritmo lavorativo e le sue creazioni.

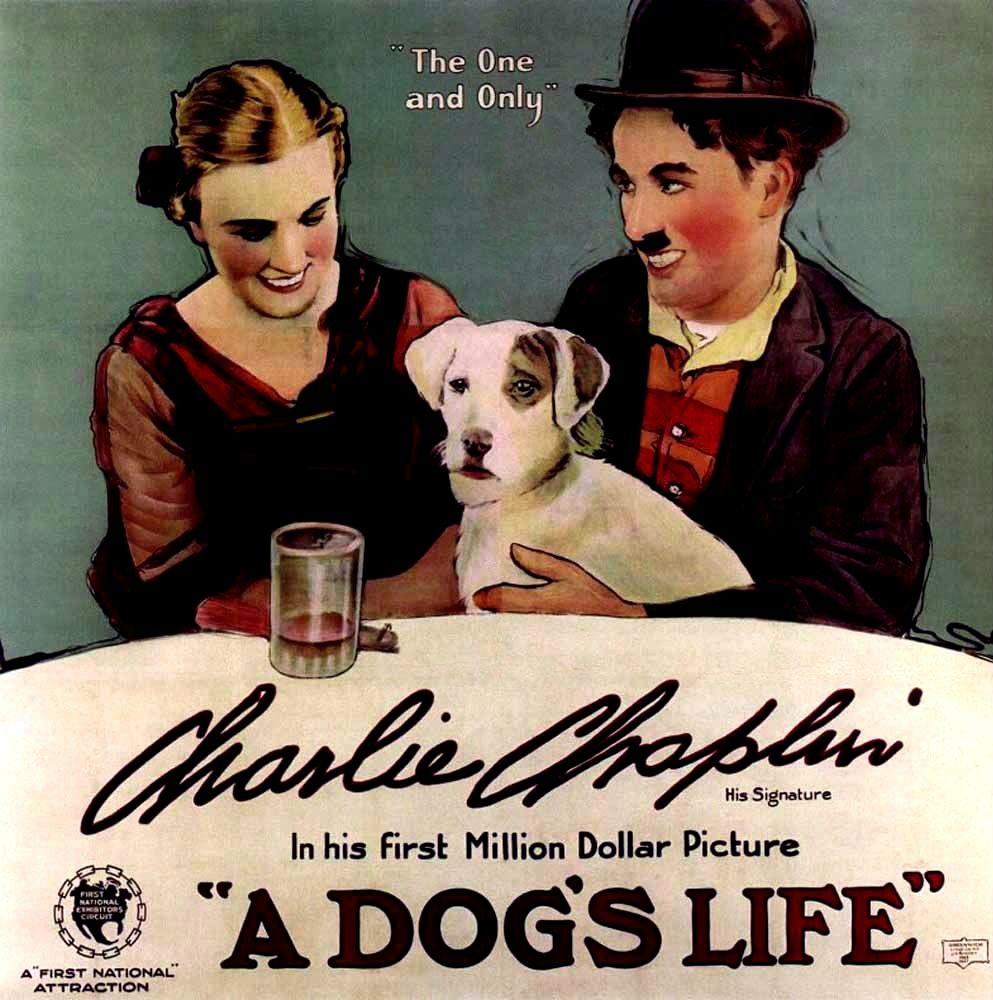

L'Autore Indipendente e i Primi Capolavori

Poster (1918) - "Courtesy of the site Doctormacro.com"

In qualità di produttore indipendente, Chaplin poté permettersi di dedicare ancora più tempo e cura a ogni film. Le sue opere per la First National divennero più lunghe e strutturate, superando la durata standard dei due rulli. A Dog's Life e Shoulder Arms sono considerati i suoi primi veri capolavori. In questi film, il personaggio di Charlot diventa più gentile e le ambientazioni più realistiche, riflettendo una crescente attenzione alla costruzione narrativa e alla profondità psicologica. Shoulder Arms, una satira audace sulla vita in trincea durante la Prima Guerra Mondiale, ottenne un successo fenomenale, consolidando la sua posizione come artista capace di affrontare temi complessi con umorismo e umanità.

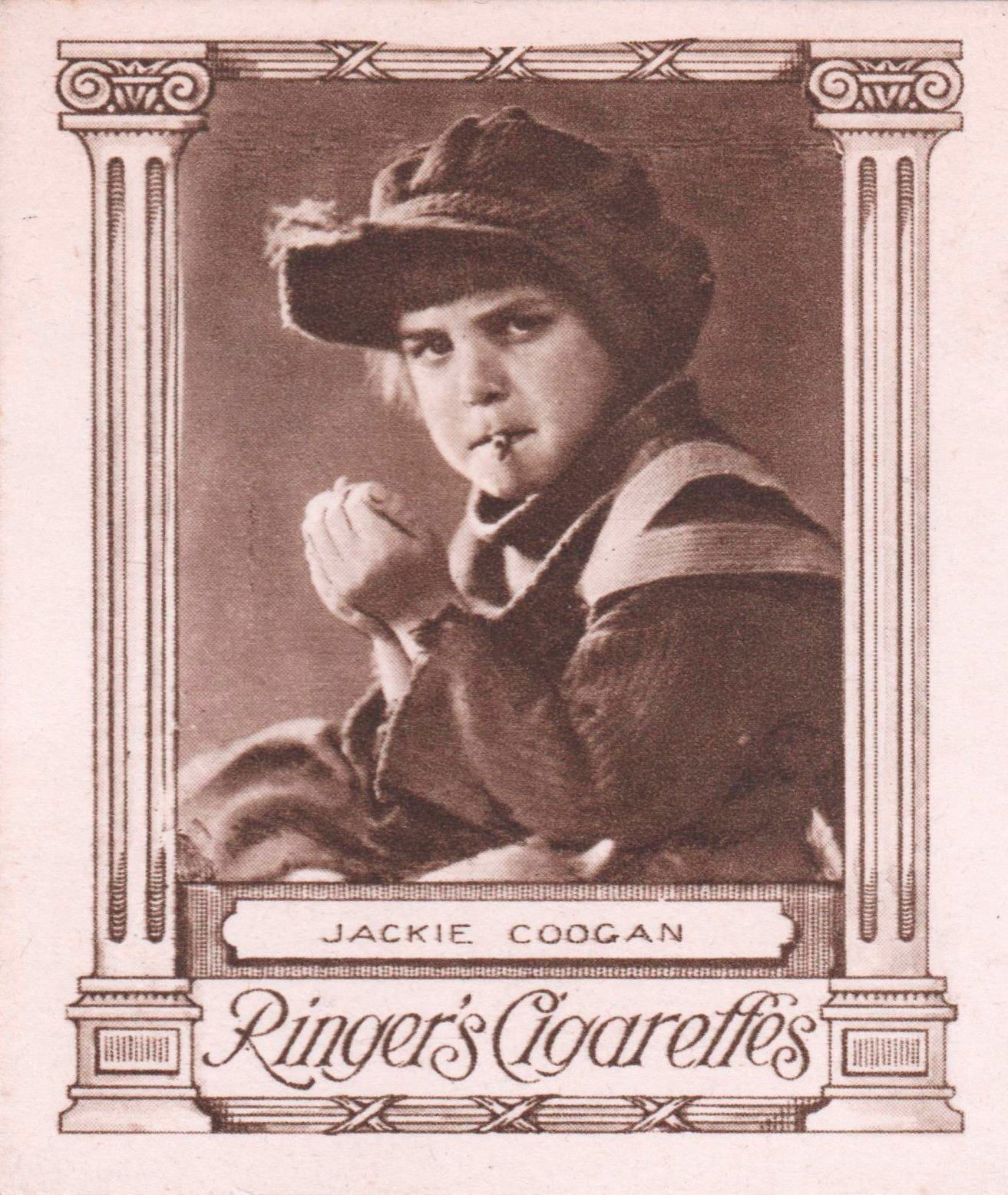

"Il Monello" (The Kid)

Una Nuova Dimensione Drammatica

The Kid (1921) rappresenta una pietra miliare nella carriera di Chaplin e nella storia del cinema. Per la prima volta, un film fondeva magistralmente commedia slapstick e dramma straziante, dimostrando che il pubblico poteva ridere e piangere nello stesso momento.

Chaplin & Jackie Coogan "Courtesy of the site Doctormacro.com"

• La Scoperta di Jackie Coogan: Il film fu ispirato dall'incontro con il giovane e talentuosissimo Jackie Coogan, che Chaplin trasformò in una delle prime grandi star infantili del cinema. La chimica tra il Vagabondo e il monello è al centro del successo emotivo del film.

• Difficoltà Produttive e Fuga in Utah: La produzione fu segnata dalle turbolenze del suo divorzio da Mildred Harris. Le finanze di Chaplin erano in uno "stato di esaurimento", rendendo la posta in gioco altissima. Per evitare che la pellicola venisse sequestrata come parte dei beni coniugali, Chaplin fu costretto a una fuga rocambolesca. Scappò con il negativo a Salt Lake City, Utah, dove montò segretamente gran parte del film in una stanza d'albergo, lottando non solo per la sua arte ma per la sua stessa sopravvivenza finanziaria.

• Un Successo Travolgente: Nonostante le difficoltà, The Kid fu un trionfo di critica e pubblico. Dopo due cortometraggi considerati "fallimenti" (Sunnyside e A Day's Pleasure), questo film di sei rulli riaffermò in modo spettacolare la sua genialità, dimostrando la sua capacità di evolversi e di superare i confini tradizionali dei generi cinematografici.

Card n.23 - CINEMA STARS - E.RINGERS CIGARETTES (1923)

(collezione personale)

Card n.1 - CINEMA STARS - E.RINGERS CIGARETTES (1923)

(collezione personale)

L'Impatto della Vita Privata: Il Matrimonio con Mildred Harris

Mildred Harris - "Courtesy of the site Doctormacro.com"

Nel 1918, Chaplin sposò la sedicenne attrice Mildred Harris. Il matrimonio si rivelò infelice e il successivo, amaro divorzio fu fonte di grande stress. Le accuse pubbliche di crudeltà mentale mosse dalla moglie e la battaglia legale per gli alimenti e la divisione dei beni ebbero un impatto diretto sulla produzione, rallentando il suo ritmo lavorativo e costringendolo, come visto, a proteggere il suo lavoro più ambizioso, The Kid, con misure estreme. Una volta completato l'oneroso contratto con la First National, Chaplin era finalmente libero di dedicarsi interamente alla United Artists, la compagnia di distribuzione che aveva co-fondato nel 1919, aprendo la fase della sua piena maturità artistica.

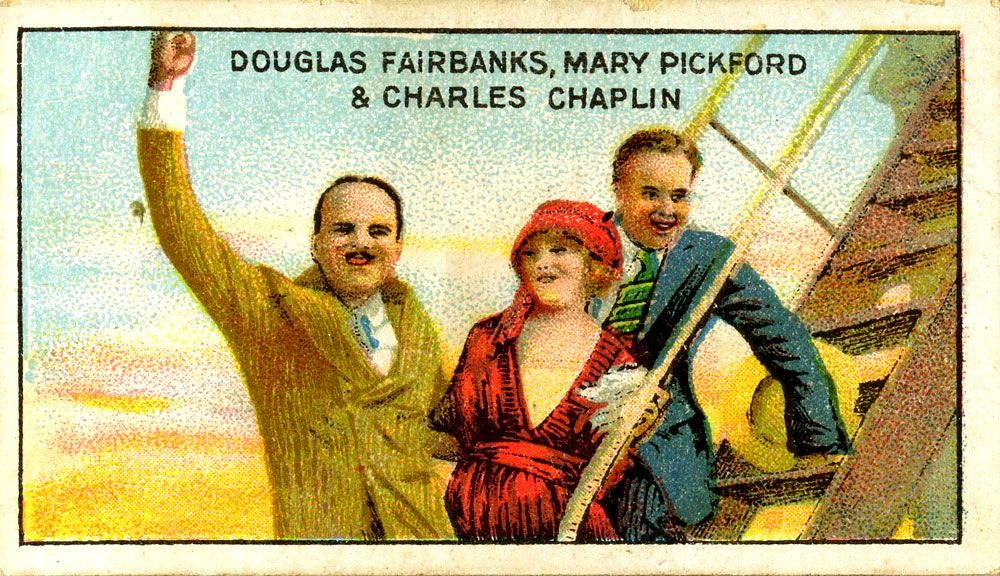

L'Era United Artists

La Conquista del Lungometraggio

Con l'inizio del suo lavoro per la United Artists, la compagnia da lui co-fondata con Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D. W. Griffith, Chaplin entrò nella fase della piena maturità artistica e della libertà assoluta.

Card CINEMA STARS

UNITED TOBACCO COS. (SOUTH) LTD. (1929)

Charles, Chaplin, Mary Pickford & Duglas Fairbanks

"Courtesy of the site Doctormacro.com"

Non più vincolato da contratti che imponevano scadenze e numero di film, poté dedicare tutto il tempo necessario a ogni progetto, sperimentando con audacia e realizzando alcune delle sue opere più complesse e celebrate. Questa indipendenza gli permise di spingersi oltre i confini della commedia e di affermarsi definitivamente come un maestro del lungometraggio.

"La Donna di Parigi" (1923)

La Svolta Drammatica e l'Influenza Stilistica

Il suo primo film per la United Artists, A Woman of Paris, fu un atto di straordinario coraggio artistico. Chaplin scelse di scrivere e dirigere un dramma sofisticato e psicologico, senza apparire come attore (se non in un breve cameo irriconoscibile come facchino).Il film, incentrato sulla figura di una donna contesa tra due uomini, si rivelò un insuccesso commerciale, poiché il pubblico non era pronto a un film di Chaplin senza Charlot. Tuttavia, dal punto di vista stilistico, fu rivoluzionario. Introdusse uno stile visivo sottile e psicologico, basato su dettagli, simbolismi e azioni implicite piuttosto che su gesti plateali. Questo approccio, che permetteva di suggerire emozioni complesse e di aggirare la censura, influenzò profondamente una generazione di registi, in particolare Ernst Lubitsch, che ne fece un marchio di fabbrica nelle sue commedie sofisticate.

"La Febbre dell'Oro" (1925)

L'Apice del Successo

Dopo l'esperimento drammatico, Chaplin tornò al personaggio del Vagabondo con The Gold Rush, il suo film "probabilmente più celebrato". Quest'opera epica, ambientata durante la corsa all'oro del Klondike, è una sintesi perfetta della sua arte, in cui fonde magistralmente generi diversi. Le sue scene iconiche dimostrano una padronanza assoluta del mezzo cinematografico.

• La Cena del Ringraziamento: Nella celebre scena in cui Charlot bolle e mangia la sua scarpa, Chaplin eleva la trasposizione comica a un livello di pura arte. Il modo in cui tratta i lacci come spaghetti e succhia i chiodi come ossicini di pollo non è solo esilarante, ma profondamente patetico, trasformando un atto di disperazione in un rituale grottesco e indimenticabile.

• La Danza dei Panini: Questa sequenza è un momento di pura grazia e inventiva, in cui Charlot immagina di eseguire una danza con due panini infilzati su delle forchette. La sua genialità risiede nel contrasto tra l'eleganza della fantasia e la cruda realtà: la danza si svolge solo nella sua immaginazione, rendendo ancora più struggente l'attesa per le ospiti che non arriveranno mai.

• La Capanna in Bilico: In questa sequenza, Chaplin si appropria magistralmente della struttura "comedy-thrill" resa popolare da rivali come Harold Lloyd. Integrando la suspense acrobatica nel suo stile incentrato sul pathos, crea un ibrido unico di terrore e comicità, dimostrando la sua capacità di assorbire e rielaborare le tendenze del cinema contemporaneo all'interno della sua visione autoriale. Con La Febbre dell'Oro, Chaplin non solo raggiunse l'apice del successo, ma completò anche la sua evoluzione da attore comico a maestro indiscusso del cinema mondiale.

Il percorso artistico di Charlie Chaplin, in particolare l'evoluzione del suo approccio allo slapstick, è stato straordinariamente rapido e profondo, partendo dalla frenesia della Keystone per giungere all'epica tragicomica de La Febbre dell'Oro (1925). Chaplin trasformò lo slapstick volgare e grezzo della Keystone in una forma d'arte universale e matura, capace di toccare profondità tragiche e satiriche. Dal "comico da un nichelino" (little nickel comedian) del 1914, divenne il maestro ineguagliato del lungometraggio, utilizzando il corpo e l'espressione per veicolare non solo risate, ma anche pietà, ironia e un'osservazione profonda della natura umana.

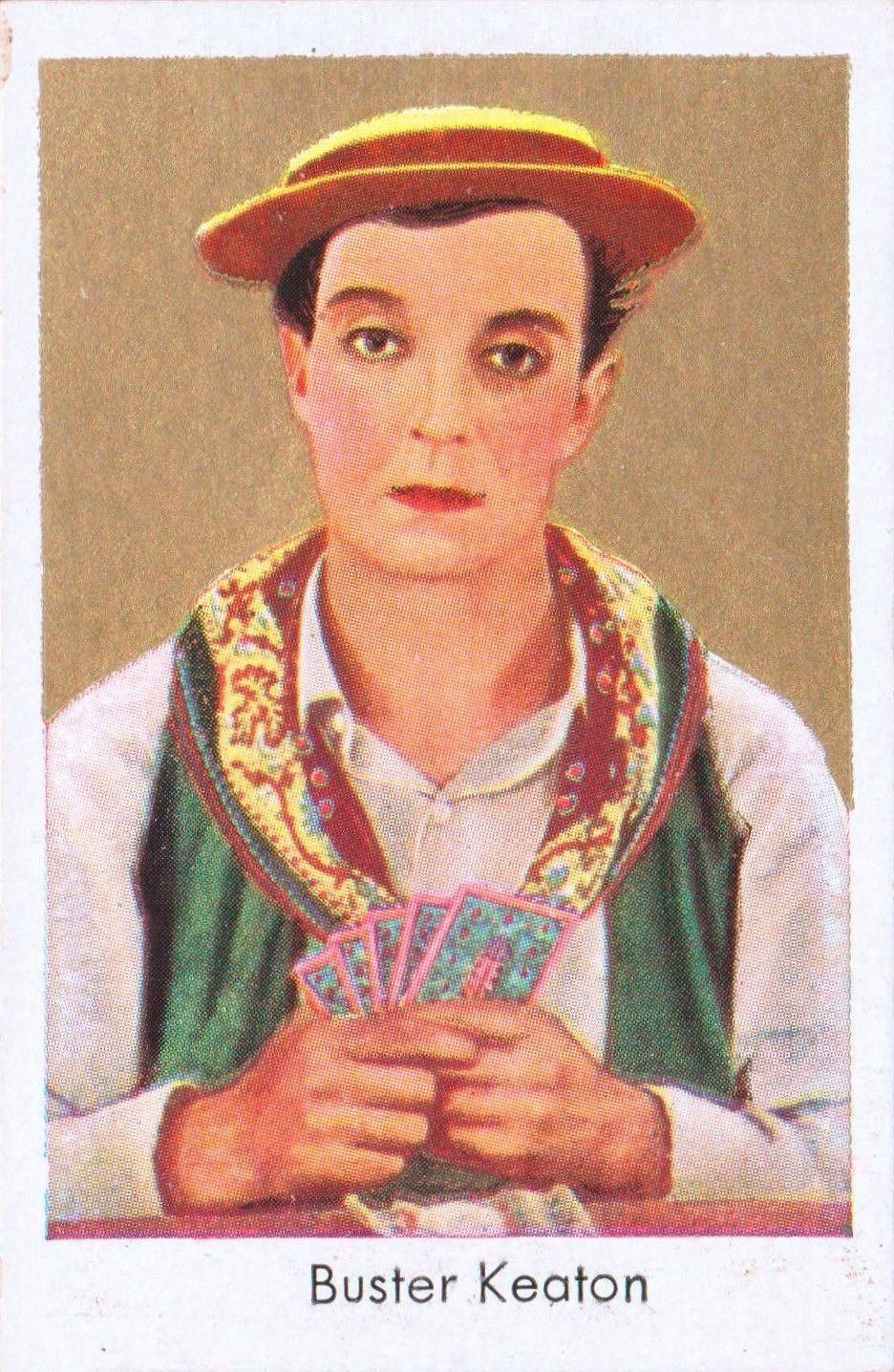

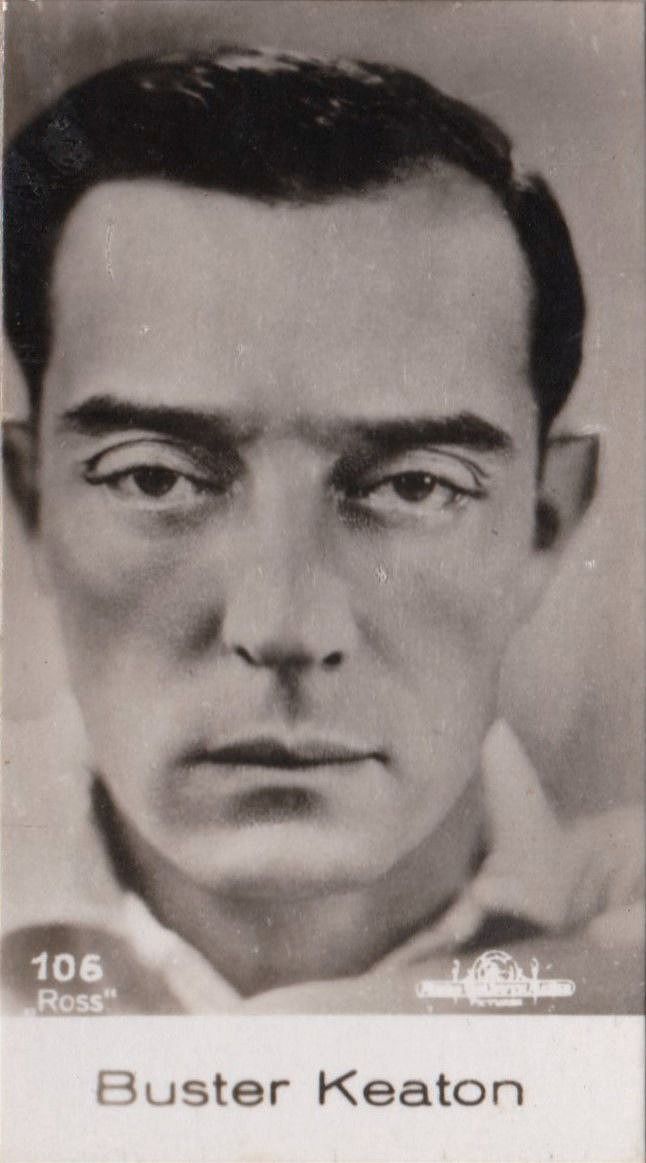

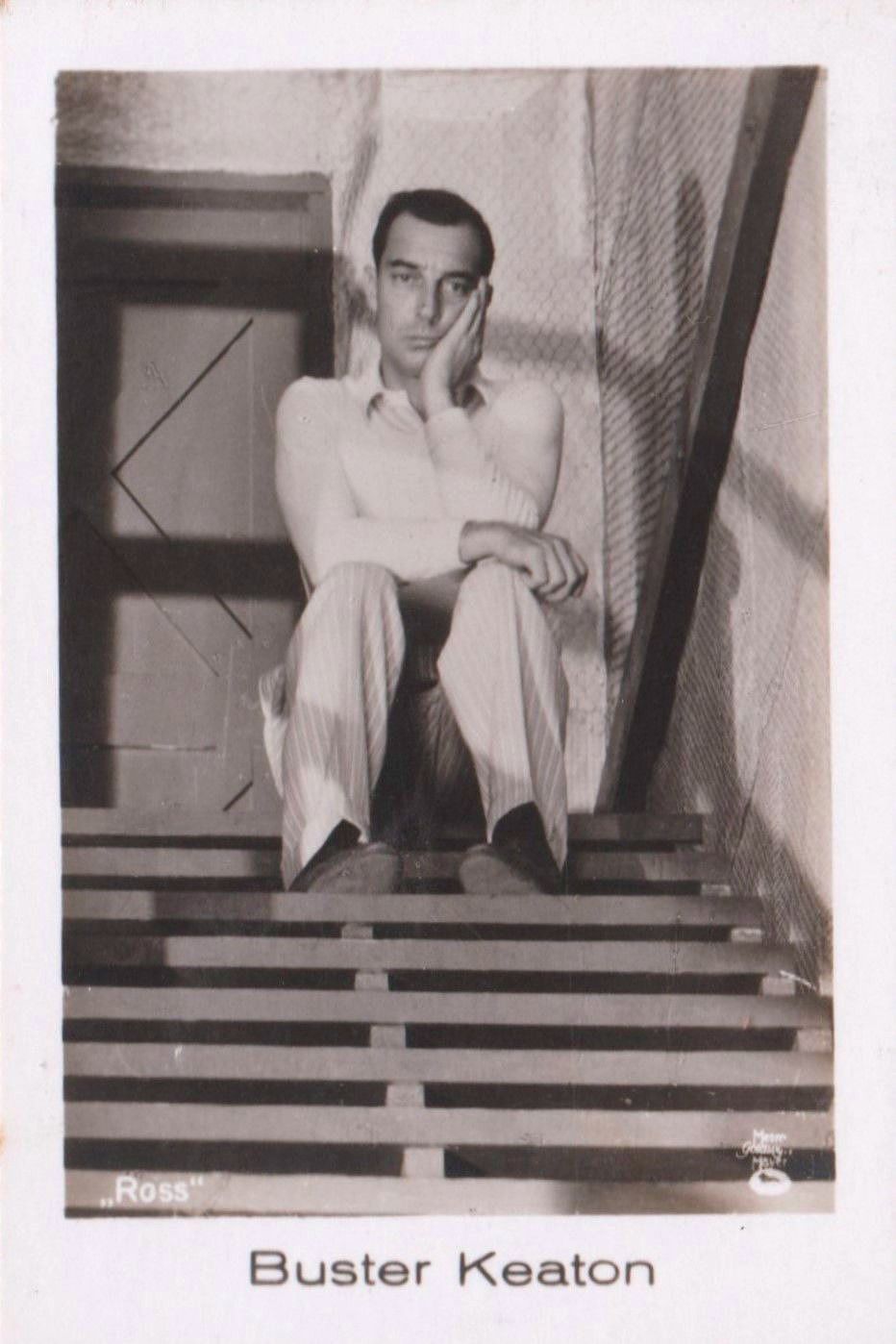

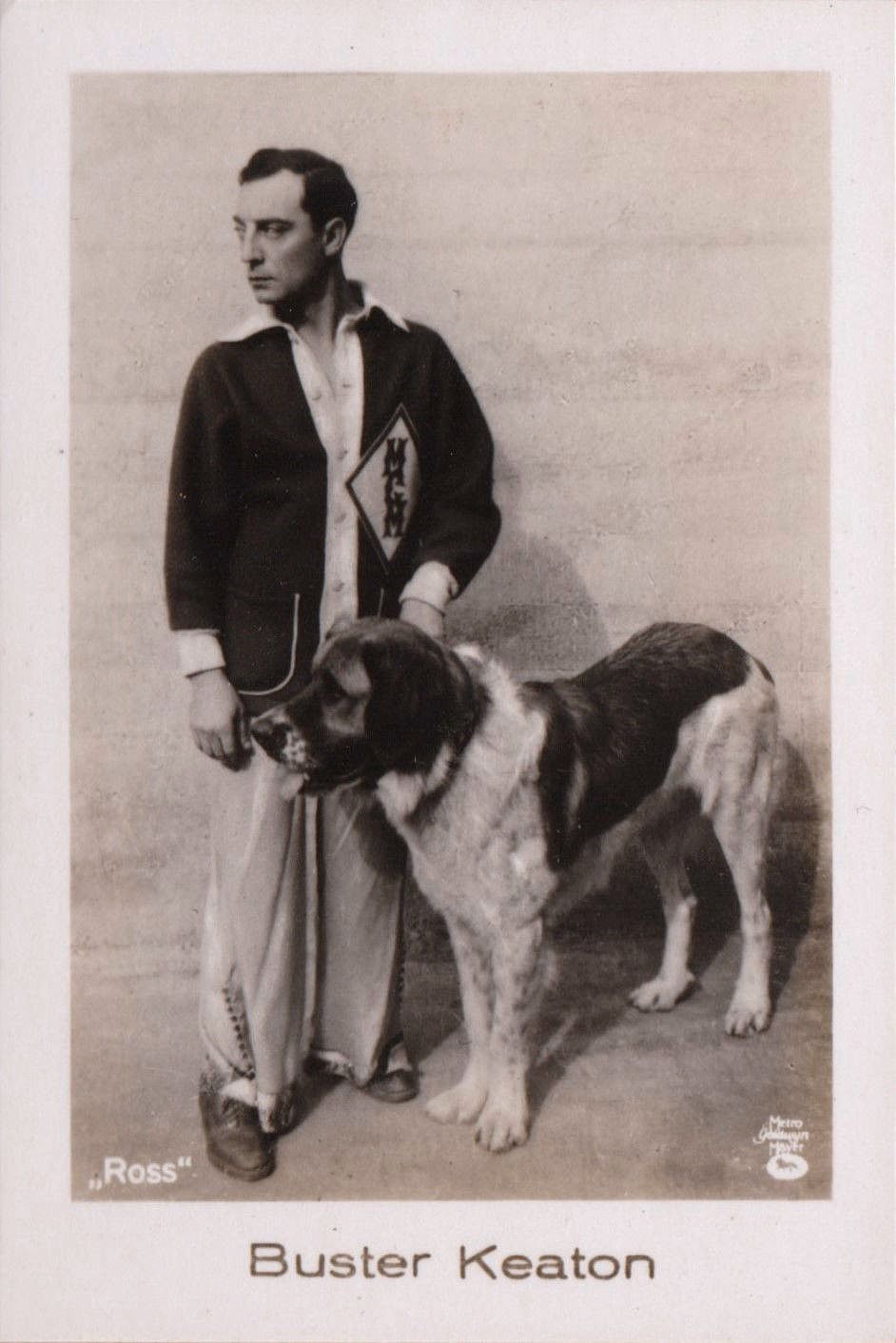

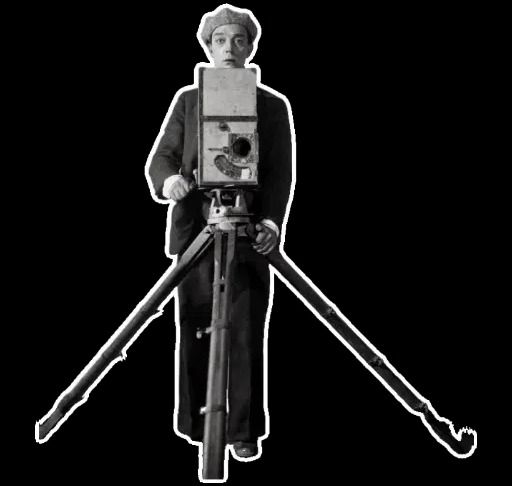

Buster Keaton

Un Genio dalla Faccia di Pietra

Buster Keaton non è stato semplicemente un comico; è stato un pioniere, un ingegnere della risata e una figura fondamentale la cui influenza ha plasmato la grammatica stessa della commedia cinematografica. In un'epoca definita da volti espressivi e gesti esagerati, Keaton si distinse per il suo stoicismo impassibile, una maschera di pietra che fungeva da contrappunto perfetto al caos cinetico che scatenava sullo schermo. La sua arte era una miscela unica e rivoluzionaria di audacia acrobatica, precisione meccanica e una profonda comprensione della psicologia del pubblico. Non si limitava a eseguire gag; le costruiva con la meticolosità di un architetto, trasformando lo slapstick da semplice farsa a una forma d'arte complessa e senza tempo. Il suo contributo indelebile al cinema risiede in questa capacità di fondere il corpo umano con la macchina, il caos con la logica, e l'assurdo con una profonda e silenziosa umanità.

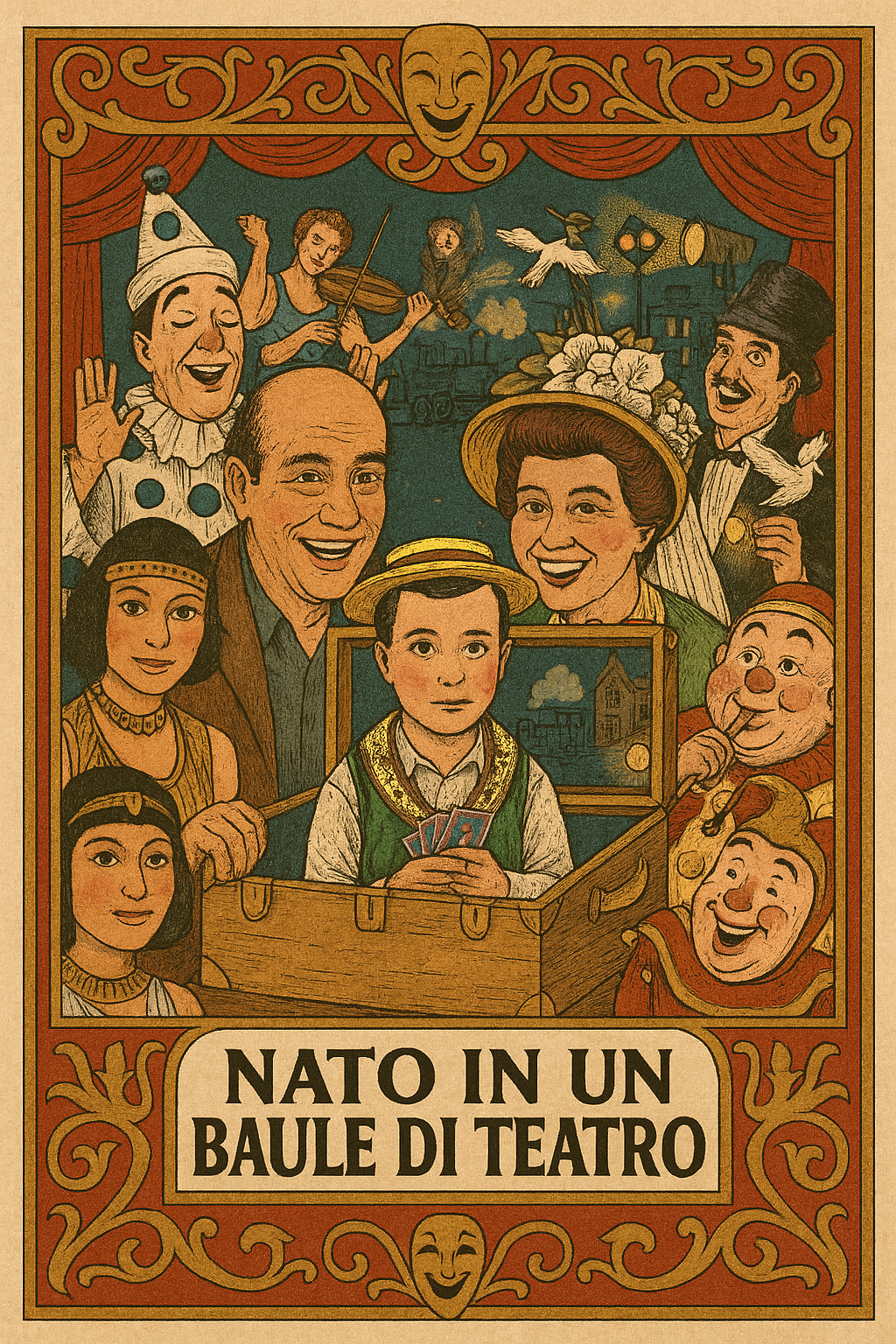

Il Crogiolo del Vaudeville

La Nascita di una Leggenda (1895-1917)

Gli anni formativi di Buster Keaton nel circuito del vaudeville non furono un'infanzia nel senso tradizionale del termine, ma un apprendistato brutale e intensivo che forgiò ogni aspetto della sua futura arte cinematografica. Sul palcoscenico, in balia della violenza comica orchestrata da suo padre, il giovane Buster imparò a trasformare il dolore in risate, il pericolo in spettacolo e il suo corpo in uno strumento di precisione acrobatica. Fu in questo crogiolo che acquisì un vocabolario fisico unico, che in seguito avrebbe tradotto nella grammatica del cinema. Questa esperienza fu la base su cui costruì il suo stile slapstick, la sua incredibile resistenza fisica e la sua complessa psicologia comica, gettando le fondamenta per la leggenda che sarebbe diventato.

Joseph Frank Keaton nacque il 4 ottobre 1895 a Piqua, Kansas, letteralmente "con lo spettacolo". I suoi genitori, Joe Keaton e Myra Cutler, erano artisti girovaghi. Joe era un comico naturale, un ballerino eccentrico e, secondo Buster, "l'uomo più dotato che abbia mai visto nel fare una caduta". Myra, proveniente da una famiglia di showmen, portava con sé la resilienza del mondo dello spettacolo. Il soprannome che lo avrebbe definito per sempre gli fu dato quando aveva solo sei mesi. Dopo una caduta da una rampa di scale, il leggendario illusionista Harry Houdini lo raccolse e disse: "My, what a Buster!" (Caspita, che capitombolo!). Da quel momento, per suo padre e per il mondo, divenne Buster. La sua prima infanzia fu segnata da una serie di incidenti quasi fatali che sembravano presagire la sua futura carriera. A meno di tre anni, si schiacciò il dito indice in uno strizzatore; poco dopo, un mattone gli cadde in testa; infine, fu risucchiato fuori da una finestra da un ciclone. Dopo quest'ultimo evento, sua madre Myra insistette per tenerlo sempre vicino a sé, una decisione che di fatto lo portò direttamente sul palcoscenico.

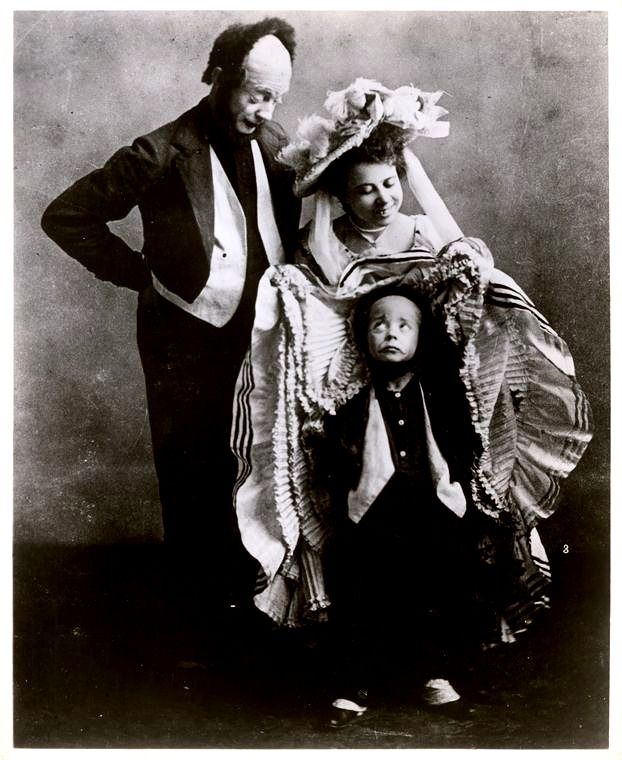

"L'Atto più Ruvido del Vaudeville"

Three Keatons - Pinterest.com

L'atto dei "Three Keatons" si guadagnò presto la reputazione di essere il più violento del vaudeville. Il ruolo di Buster era centrale e incredibilmente fisico. Suo padre Joe lo usava letteralmente come un oggetto di scena: lo lanciava attraverso il palco, lo usava come uno straccio per pulire il pavimento e lo sottoponeva a una serie di abusi fisici coreografati per ottenere l'ilarità del pubblico. Questa violenza era tuttavia controllata da un'abilità quasi soprannaturale. Buster imparò istintivamente a padroneggiare il proprio corpo per evitare infortuni. Come lui stesso spiegò: Si impara a fare le cadute... Ho imparato il trucco così presto nella vita che il controllo del corpo è diventato per me puro istinto. Oltre alla fisicità, apprese una sofisticata psicologia comica. Ad esempio, nel numero "The Slow Thinker", suo padre gli dava un calcio e Buster aspettava cinque secondi prima di afferrarsi i pantaloni e urlare. Questa reazione ritardata, come se il dolore impiegasse tempo a raggiungere il cervello, mandava il pubblico in visibilio e fu una delle sue prime lezioni sull'importanza del tempismo comico.

La Nascita della "Grande Faccia di Pietra"

Card n.71 - SALEM GOLD-FILM-BILDER ALBUM 1

SALEM CIGARETTENFABRIK - DRESDEN (1934)

(collezione personale)

La celebre espressione impassibile di Keaton, il suo marchio di fabbrica, non nacque per caso ma fu una scoperta strategica. Fin da piccolo, notò che quando sorrideva, le risate del pubblico diminuivano. La sua intuizione fu confermata e rafforzata da suo padre. Ho imparato in età molto precoce che se ridevo di ciò che facevo, il pubblico non rideva... Se qualcosa mi solleticava e iniziavo a sorridere, il vecchio sibilava: "Faccia! Faccia!". Questa espressione divenne uno strumento comico potentissimo. La sua faccia di pietra fungeva da ancora stoica in un universo di caos totale. L'assoluta serietà con cui affrontava le situazioni più assurde e pericolose amplificava l'effetto comico, creando un contrasto irresistibile che spingeva il pubblico a ridere per lui, della sua sfortunata e imperturbabile condizione.

Un'Istruzione sul Palcoscenico

L'istruzione formale di Buster Keaton durò un solo giorno. Dopo aver dato risposte volutamente comiche, fu espulso. La sua vera educazione avvenne dietro le quinte, dove ricevette lezioni informali da alcuni dei più grandi artisti dell'epoca: Harry Houdini gli insegnò giochi di prestigio e il grande ballerino Bill "Bojangles" Robinson gli insegnò il tip-tap. Tuttavia, la sua presenza sul palco lo mise costantemente in conflitto con la "Gerry Society" (la Società per la Prevenzione della Crudeltà verso i Bambini), che accusava suo padre di abusi. Keaton fu sottoposto a numerose ispezioni fisiche, ma l'atto poté continuare grazie a una scappatoia legale che vietava ai minori di esibirsi come acrobati, ma non di essere "usati come uno straccio umano". Con il passare degli anni, la crescente dipendenza dall'alcol di suo padre rese la collaborazione sempre più pericolosa, spingendo Buster verso una decisione che avrebbe cambiato per sempre la storia del cinema.

L'Approdo al Grande Schermo

La Transizione al Cinema (1917-1919)

Card n.2 CINEMA STARS - THE IMPERIAL TOBACCO CO. (1920)

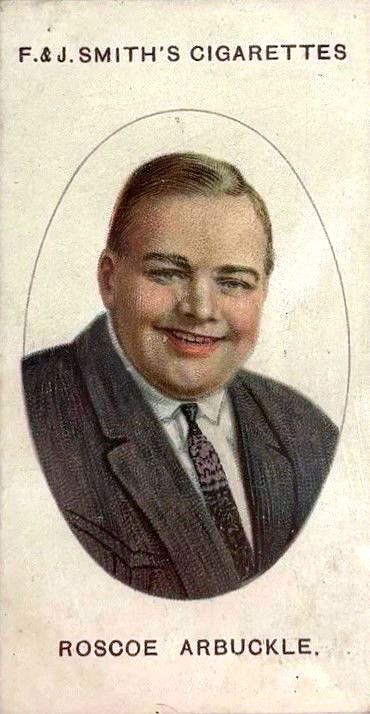

Raggiunta la maggiore età nel 1917, Buster Keaton prese la fatidica decisione di abbandonare il mondo familiare ma distruttivo del vaudeville per entrare nel nascente e affascinante universo del cinema. Questo passaggio non rappresentò solo un cambio di mezzo espressivo, ma l'inizio di un nuovo apprendistato. Sotto la guida del suo primo mentore cinematografico, Roscoe "Fatty" Arbuckle, Keaton iniziò a tradurre le sue straordinarie abilità fisiche e il suo istinto comico nel linguaggio unico e illimitato della macchina da presa.

L'Addio al Vaudeville e l'Incontro con il Cinema

Card n.13 - BERGMANNS - BUNTE - BÜCHER 1

HAUS BERMANN ZIGARETTENFABRIK - Dresda (1932)

(collezione personale)

Nel febbraio del 1917, l'alcolismo di suo padre Joe rese la loro collaborazione insostenibile. Buster sciolse l'atto e si recò a New York, dove fu immediatamente ingaggiato per il prestigioso spettacolo teatrale "The Passing Show". Tuttavia, un incontro casuale cambiò il corso della sua carriera. Per strada, incrociò Lou Anger in compagnia del celebre comico cinematografico Roscoe "Fatty" Arbuckle. Affascinato dall'atto dei Keatons, Arbuckle lo invitò sul set del suo nuovo cortometraggio, The Butcher Boy. Spinto più dalla curiosità che da un reale interesse, Keaton accettò.

Quel giorno sul set fu una rivelazione. Dopo la sua prima scena, Keaton non pensò al colpo ricevuto, ma alla macchina da presa. Affascinato, la portò a casa con sé per smontarla e rimontarla durante la notte. Scoprì un mondo senza i limiti fisici del palcoscenico, la macchina da presa non aveva limiti. Se volevi città, deserti, l'Oceano Atlantico... per la tua scenografia... semplicemente portavi la tua macchina da presa lì. La macchina da presa ti permetteva di mostrare al pubblico la cosa vera. Rinunciò immediatamente al contratto teatrale per accettare un'offerta molto inferiore da Arbuckle. Quel periodo, trascorso a recitare in una serie di cortometraggi per la Comique Film Co., fu il suo vero e proprio apprendistato cinematografico. Lavorando al fianco di Arbuckle, imparò non solo a recitare per la cinepresa, ma anche a costruire gag e a comprendere la meccanica della produzione. Questo periodo formativo fu interrotto dal suo servizio militare nella Prima Guerra Mondiale, ma al suo ritorno, Keaton era pronto a prendere in mano le redini del suo destino artistico.

L'Età d'Oro di Keaton

Padrone del Proprio Universo (1920-1928)

Il periodo tra il 1920 e il 1928 rappresenta l'apice della genialità creativa di Buster Keaton. Con il suo studio personale, una squadra fidata e una totale autonomia artistica garantitagli dal produttore Joseph M. Schenck, Keaton fu libero di sperimentare, innovare e perfezionare il suo stile unico. In questi otto anni, produsse una serie ininterrotta di capolavori che non solo hanno ridefinito i confini della commedia slapstick, ma l'hanno elevata a una vera e propria forma d'arte, caratterizzata da un'ingegneria comica senza precedenti e da un'audacia fisica mozzafiato.

Il gruppo creativo di Buster, 1923: da sinistra a destra: BK (Buster Keaton), Clyde Bruckman, Joe Mitchell, Jean Havez, Eddie Cline. Foto scattata durante la produzione del primo lungometraggio indipendente di Keaton, The Three Ages.

Pinterest.com

Dopo il suo ritorno dalla guerra, Joseph M. Schenck offrì a Keaton la sua unità di produzione personale. Keaton acquistò il vecchio studio di Chaplin e si circondò di un piccolo team, tra cui i "gagmen" Clyde Bruckman e Jean Havez. Il suo metodo era atipico: non esistevano sceneggiature complete; il processo iniziava spesso con l'ideazione della fine della storia, per poi costruire a ritroso il resto. Questo modello gli garantì un controllo assoluto e una libertà impareggiabile. Poiché la sua squadra era a stipendio fisso, poteva permettersi di sperimentare senza pressioni finanziarie. Se una scena non funzionava, poteva rigirarla "per circa due dollari e trentanove centesimi", un lusso impensabile nel sistema dei grandi studi che avrebbe conosciuto in seguito.

La Meccanica della Risata

Analisi dello Stile Slapstick di Keaton

Card n.186 JOSETTI FILM ALBUM N°1

JOSETTI - BERLIN (1930)

(collezione personale)

Lo stile di Keaton era una fusione di precisione matematica, rischio calcolato e innovazione tecnica.

• Evoluzione dei Gag: Con il passaggio ai lungometraggi, abbandonò le "gag da cartone animato" per situazioni logiche e credibili. Fu una scelta dettata da una sofisticata comprensione della psicologia del pubblico: per mantenere la sospensione dell'incredulità in una narrazione estesa, l'investimento emotivo dello spettatore non poteva essere tradito da eventi impossibili.

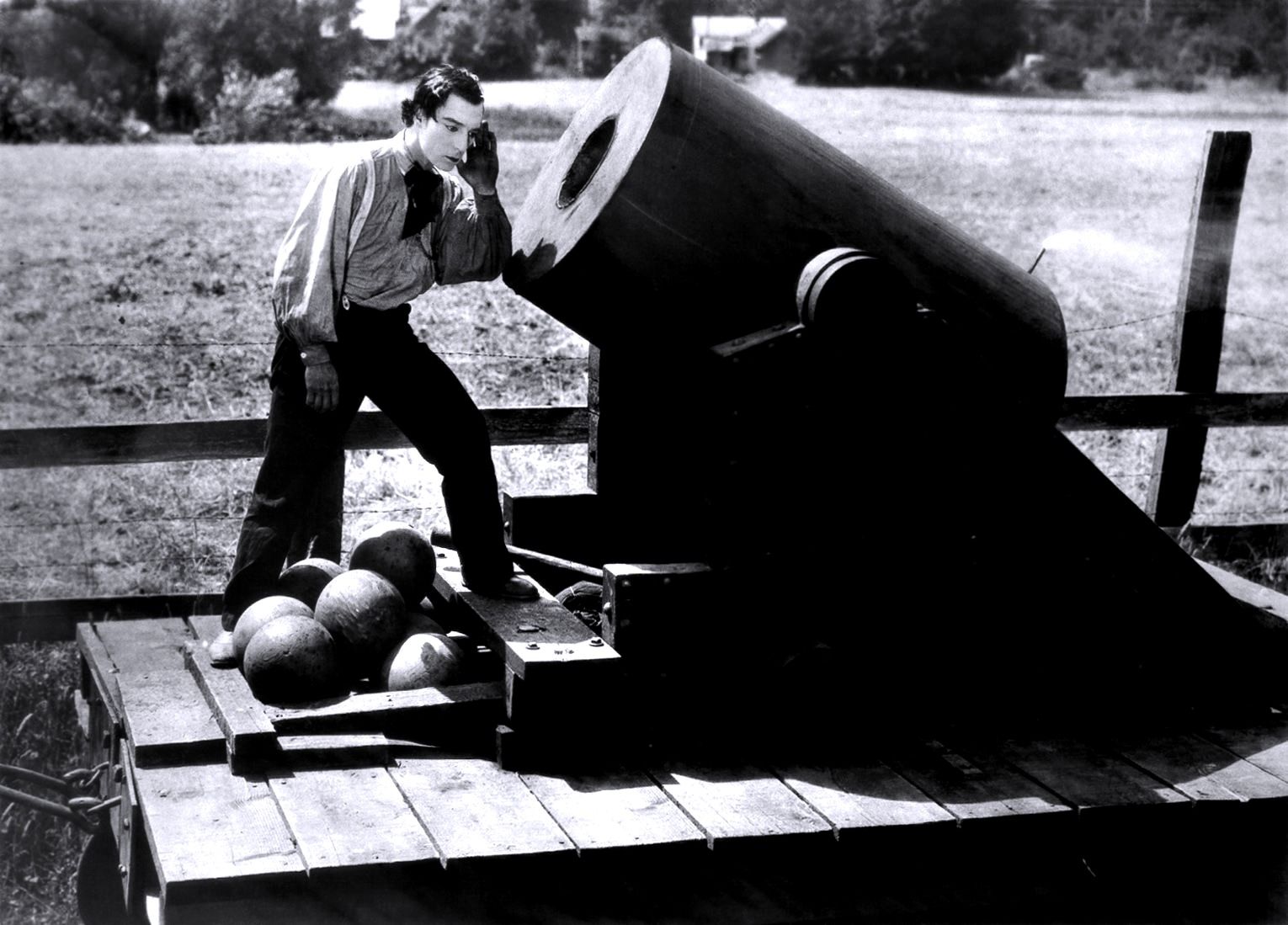

• Rischio e Precisione: Keaton non usava controfigure e il suo impegno era totale. Durante le riprese de La casa elettrica, si ruppe una caviglia. L'incidente più grave avvenne sul set di La palla n° 13 (Sherlock, Jr.). Aggrappato al tubo di una torre dell'acqua, fu travolto da un getto potentissimo che "strappò la mia presa... e mi fece cadere... con il collo che si spezzò netto contro il binario d'acciaio". L'impatto gli causò una frattura al collo che non fu diagnosticata per anni.

• Interazione con la Scena: Il suo rapporto con macchinari e scenografie era quasi simbiotico. La celebre scena di Io e la vacca (Steamboat Bill, Jr.) in cui la facciata di un edificio di due tonnellate gli crolla addosso è un capolavoro di architettura comica. Keaton si posizionò su un punto preciso, sapendo di avere solo pochi centimetri di margine di errore, trasformando un atto di coraggio in un calcolo ingegneristico perfetto.

• Innovazione Tecnica: La sua genialità ingegneristica è evidente ne Il Teatro di Varietà (The Playhouse). Per mostrare nove versioni di se stesso sullo schermo contemporaneamente, ideò una scatola nera a prova di luce da montare sull'obiettivo della cinepresa, dotata di nove otturatori meticolosamente calibrati. Riprendendo una sezione alla volta e riavvolgendo il film per ogni esposizione, creò un effetto che fu considerato un "miracolo scientifico", la prova definitiva del suo status di architetto del cinema.

I Capolavori del Muto

Cortometraggi (1920-1922)

Card n.106 BULGARIA FILMBILDER

BULGARIA ZIGARETTENFABRIK, Dresden (1932)

(collezione personale)

I cortometraggi realizzati da Buster Keaton all'inizio della sua carriera solista non furono semplici sketch comici, ma veri e propri laboratori di sperimentazione. In queste opere, forgiò meticolosamente il suo personaggio iconico, "The Great Stone Face", e perfezionò una tecnica di messa in scena basata su precisione matematica e un'incredibile audacia fisica. Fu qui che stabilì i temi ricorrenti della sua filmografia: la lotta dell'individuo contro le forze schiaccianti della modernità, le trappole illogiche della società e i capricci imprevedibili del destino.

One Week (1920)

Una Dichiarazione d'Intenti

One Week (1920) funse da potente dichiarazione d'intenti per Keaton. La semplice premessa, il disastroso tentativo di una coppia di novelli sposi di assemblare una casa prefabbricata i cui componenti sono stati sabotati da un rivale, diventa una metafora del tema centrale della sua opera: la lotta dell'uomo comune contro un mondo meccanico e illogico. La casa non è un semplice oggetto di scena, ma un vero e proprio antagonista, stabilendo un conflitto tra l'umanità e gli oggetti inanimati ostili che avrebbe definito il suo stile. Questa lotta non fu meramente cinematografica; la dedizione fisica di Keaton era spaventosa. Durante una caduta dal secondo piano della struttura instabile, si infortunò gravemente ma, come lui stesso raccontò, terminò la giornata di lavoro nonostante i gomiti gonfi e la schiena martoriata, cementando la leggendaria resilienza fisica che rese possibile la sua arte.

The Playhouse (1921)

L'Innovazione Tecnica e il Surrealismo

La celebre sequenza di apertura di The Playhouse rimane un vertice di virtuosismo tecnico e riflessione surreale. In essa, Keaton interpreta ogni ruolo: i membri dell'orchestra, gli attori sul palco e persino il pubblico, apparendo in nove versioni di sé stesso simultaneamente. Per l'epoca, questo effetto fu considerato un "miracolo scientifico". Non si trattava di una semplice doppia esposizione, ma di un'innovazione sbalorditiva: una scatola a prova di luce dotata di nove otturatori di precisione, montata sulla cinepresa, che permetteva di esporre separatamente nove sezioni della stessa pellicola. La tecnica fu mantenuta segreta e, come testimoniarono i suoi collaboratori, Hollywood "rinunciò persino a provare a copiarla". Al di là della prodezza, la sequenza è una dichiarazione poetica e ironica sull'ego dell'attore e sulla natura illusoria del cinema stesso, dove un singolo creatore può letteralmente popolare un intero mondo.

Cops (1922)

L'Individuo Contro la Società Caotica

Con Cops, Keaton spinge il tema dell'uomo contro la società al suo estremo parossistico. A causa di una sfortunata e involontaria catena di eventi, il suo personaggio si ritrova a lanciare una bomba nel bel mezzo di una parata, scatenando l'ira dell'intera forza di polizia della città. L'inseguimento che ne consegue è una delle sequenze più caotiche e memorabili del cinema muto. Tuttavia, è il finale a consegnare il film alla storia: rifiutato dalla ragazza che ama e braccato da una folla inferocita, il protagonista si consegna volontariamente alla massa, una delle conclusioni più pessimistiche e audaci del cinema comico dell'epoca. L'impatto universale del film fu confermato da Keaton stesso, che raccontò con stupore la reazione del pubblico durante una proiezione a Venezia: "Non ho mai sentito urla del genere in vita mia... Semplicemente, amavano ogni centimetro di quella pellicola". La maestria dimostrata in questi laboratori creativi che erano i cortometraggi, unita alla loro risonanza internazionale, rese inevitabile il suo passaggio a formati narrativi più lunghi e complessi, dove la sua visione artistica avrebbe trovato piena maturità.

La Conquista del Lungometraggio (1923-1925)

Card n.303 DAS ORAMI - ALBUM - Dritte Serie

CIGARETTENFABRIK "ORAMI" DRESDA (1932)

(collezione personale)

Il passaggio al lungometraggio impose un cambiamento fondamentale nell'approccio di Buster Keaton alla comicità. Come lui stesso affermò, non era più possibile affidarsi a "gag da cartone animato" o a situazioni puramente farsesche. Un pubblico che seguiva una storia per più di un'ora doveva credere ai personaggi e alle loro vicende. Questo richiese un maggiore approfondimento psicologico, trame più credibili e una comicità radicata in situazioni drammatiche e realistiche, dove il pericolo era spesso tangibile.

Our Hospitality (1923)

La Fusione di Storia, Commedia e Dramma